小林製薬 “紅麹サプリ”問題 製造工程に潜む死角とは

シャーレに浮かんだ、この小さな固まりがすべての原因なのだろうか。

入手した写真には、小林製薬の工場で見つかった青カビが写されていた。

食品工場でよく見つかるものとは違う珍しい種類で、「penicillium adametzioides」という学名の読み方は専門家の間でもはっきりしない。

カビはどこで、どうやって混入したのか。

そして、誰も気づかないまま製品が出荷されてしまったのはなぜなのか。

(大阪放送局 “紅麹サプリ”問題 取材班)

入手した写真には、小林製薬の工場で見つかった青カビが写されていた。

食品工場でよく見つかるものとは違う珍しい種類で、「penicillium adametzioides」という学名の読み方は専門家の間でもはっきりしない。

カビはどこで、どうやって混入したのか。

そして、誰も気づかないまま製品が出荷されてしまったのはなぜなのか。

(大阪放送局 “紅麹サプリ”問題 取材班)

工場内の“黒い点”

小林製薬が問題を公表した直後のことし3月末。

国と大阪市は、紅麹原料を製造していた大阪工場に立ち入り検査を行った。

大阪市の関係者によると、このときすでにカビとみられる汚れが見つかっていたという。

汚れは黒っぽい色をしていて、工場内に点々と広がっていた。

国と大阪市は、紅麹原料を製造していた大阪工場に立ち入り検査を行った。

大阪市の関係者によると、このときすでにカビとみられる汚れが見つかっていたという。

汚れは黒っぽい色をしていて、工場内に点々と広がっていた。

4月中旬、大阪市は工場に再び調査に入り、壁や天井、器具などについたカビとみられる汚れを綿棒を使って採取した。

汚れは「培養室」や「試験室」など紅麹の製造に関わる5つの部屋の24か所で確認された。

大阪健康安全基盤研究所で分析した結果、このうち6か所から青カビが検出された。

見つかったのは、紅麹のサプリメントに混入した物質、「プベルル酸」をつくるカビと同じ種類だった。

汚れは「培養室」や「試験室」など紅麹の製造に関わる5つの部屋の24か所で確認された。

大阪健康安全基盤研究所で分析した結果、このうち6か所から青カビが検出された。

見つかったのは、紅麹のサプリメントに混入した物質、「プベルル酸」をつくるカビと同じ種類だった。

私たちが入手した写真は、工場で採取したカビをシャーレに移し、特殊な培地で培養したものだ。

数日間培養を続けると緑とグレー、それに白が混ざったような色のカビのコロニー(集まり)が形成された。

大阪工場で紅麹原料が製造されていたのは去年12月までのため、工場が閉鎖されたあとにカビが広がった可能性もある。

大阪市は今後、カビが広がった時期や経路などについて調査を進めるとしている。

生活環境にいるカビに詳しい千葉大学真菌医学研究センターの矢口貴志 准教授は見つかったカビの特徴について次のように話した。

数日間培養を続けると緑とグレー、それに白が混ざったような色のカビのコロニー(集まり)が形成された。

大阪工場で紅麹原料が製造されていたのは去年12月までのため、工場が閉鎖されたあとにカビが広がった可能性もある。

大阪市は今後、カビが広がった時期や経路などについて調査を進めるとしている。

生活環境にいるカビに詳しい千葉大学真菌医学研究センターの矢口貴志 准教授は見つかったカビの特徴について次のように話した。

千葉大学真菌医学研究センター 矢口貴志 准教授

「食品工場などで見つかる種類ではなく、あまり研究が進んでいない比較的珍しい青カビだ。青カビは一般的に土の中にいることが多く、工場周辺にいたカビが入り込み、工場の内部で広がったのではないか」

「食品工場などで見つかる種類ではなく、あまり研究が進んでいない比較的珍しい青カビだ。青カビは一般的に土の中にいることが多く、工場周辺にいたカビが入り込み、工場の内部で広がったのではないか」

どこで混入?疑わしいのは…

工場内に入った青カビは、その後何かのきっかけで紅麹の製造ラインに入り込み、プベルル酸など3つの物質がつくられたとみられている。

では、どの段階で混入したのか。

紅麹サプリの製造工程は、大きく3つに分けられる。

では、どの段階で混入したのか。

紅麹サプリの製造工程は、大きく3つに分けられる。

▼米と紅麹菌を混ぜて培養し、乾燥した後、粉末にする段階

▼粉末にしたものを混ぜ合わせて紅麹原料をつくる段階

▼紅麹原料からサプリメントの錠剤をつくる段階

▼粉末にしたものを混ぜ合わせて紅麹原料をつくる段階

▼紅麹原料からサプリメントの錠剤をつくる段階

それぞれの段階で、残されていたサンプルを厚生労働省などが分析した結果、紅麹原料やサプリメントだけでなく、一番はじめの培養段階のサンプルからもプベルル酸などが検出されたことがわかった。

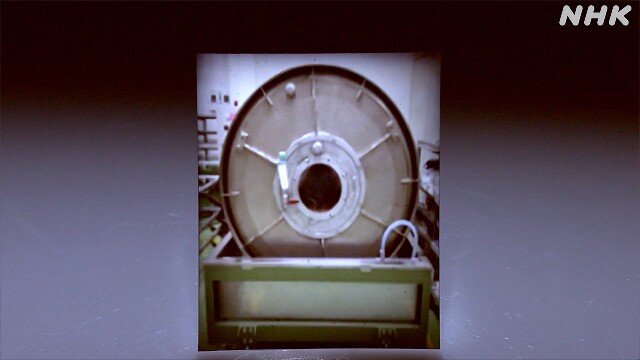

培養に使われるタンクは、外側の一部が温水につかる構造になっている。

タンクの中に米と紅麹菌を入れ、およそ50日間かけて培養を行う。

厚生労働省は「工場内の青カビが培養段階で混入したと推定される」とする見方を示している。

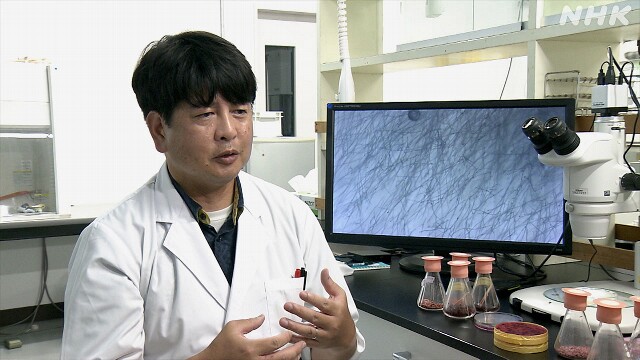

今回の調査結果を受けて、長年紅麹を研究している琉球大学の橘信二郎 准教授は次のように指摘する。

タンクの中に米と紅麹菌を入れ、およそ50日間かけて培養を行う。

厚生労働省は「工場内の青カビが培養段階で混入したと推定される」とする見方を示している。

今回の調査結果を受けて、長年紅麹を研究している琉球大学の橘信二郎 准教授は次のように指摘する。

琉球大学 橘信二郎 准教授

「培養に使う紅麹菌には、元となる『種菌』がある。この種菌がカビに汚染され、その後培養タンクの中で青カビも一緒に増やしてしまった可能性が考えられる。当時の工場はすでに閉鎖されていてカビの詳しい侵入経路の特定は難しいと思うが、当時の衛生環境や検査体制を再確認して同じようなことが起きないよう改善を進めてほしい」

「培養に使う紅麹菌には、元となる『種菌』がある。この種菌がカビに汚染され、その後培養タンクの中で青カビも一緒に増やしてしまった可能性が考えられる。当時の工場はすでに閉鎖されていてカビの詳しい侵入経路の特定は難しいと思うが、当時の衛生環境や検査体制を再確認して同じようなことが起きないよう改善を進めてほしい」

厚生労働省などの調査では、動物実験でブベルル酸に腎臓の細胞を壊死させる毒性があることも確認された。

見つかった青カビがつくったプベルル酸が、多くの被害を出した原因だったのか。

そのほかの可能性も含め、調査は今後も続く見通しだ。

見つかった青カビがつくったプベルル酸が、多くの被害を出した原因だったのか。

そのほかの可能性も含め、調査は今後も続く見通しだ。

関係者が証言 安全性の死角

想定しない物質が混入したまま、市場に出回った紅麹サプリ。

なぜ誰も気づくことがないまま、出荷されてしまったのか。

今回、小林製薬の紅麹事業に関わっていた人物から、匿名を条件に新たな証言を得ることができた。

浮かび上がったのは、サプリメントが“食品”であるがゆえの安全性の死角だった。

なぜ誰も気づくことがないまま、出荷されてしまったのか。

今回、小林製薬の紅麹事業に関わっていた人物から、匿名を条件に新たな証言を得ることができた。

浮かび上がったのは、サプリメントが“食品”であるがゆえの安全性の死角だった。

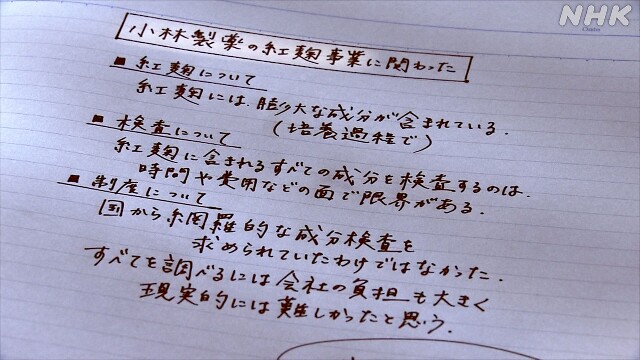

「紅麹には膨大な成分が含まれている。そのすべての成分を検査するのは、時間や費用などの面で限界がある」

食品の中には一般的に多くの成分が含まれていて、紅麹の培養過程でもさまざまな成分がつくられる。

小林製薬は問題となった紅麹のサプリメントを「機能性表示食品」として届け出ていたが、今の制度では検査の体制などについて厳格な基準を義務づけていない。

小林製薬は問題となった紅麹のサプリメントを「機能性表示食品」として届け出ていたが、今の制度では検査の体制などについて厳格な基準を義務づけていない。

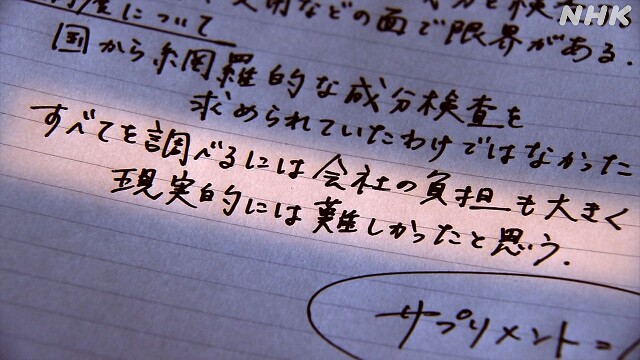

「国から網羅的な成分検査を求められていたわけではなかった。すべてを調べるには会社の負担も大きく、現実的には難しかったと思う」

小林製薬は、「検査は有効成分の量などに限られ、想定外の物質に気づくことができなかった」と説明。「原因究明に協力するとともに信頼回復に全力で取り組む」としている。

隠れるカビ

取材を進めると、青カビの混入を見抜く難しさもわかってきた。

赤色の紅麹に、青色のカビが混入したら見た目でわかるのではないか。

問題が発覚した当初から感じていた疑問について、琉球大学の橘准教授に相談すると、自らも同じ疑問を抱いていたとして、簡易的な実験をしてくれることになった。

赤色の紅麹に、青色のカビが混入したら見た目でわかるのではないか。

問題が発覚した当初から感じていた疑問について、琉球大学の橘准教授に相談すると、自らも同じ疑問を抱いていたとして、簡易的な実験をしてくれることになった。

実験が始まったのは4月上旬。

紅麹の培養中にわずかな青カビが混じったケースを想定して行われた。

紅麹の培養中にわずかな青カビが混じったケースを想定して行われた。

まず、2つのフラスコに蒸した米と紅麹菌を入れ、14日間培養。

その後、片方に一般的な青カビ(大阪工場などで検出されたものとは別の種類)を加えて比較した。

実験開始から1か月ほど経過した5月半ば、連絡を受けて琉球大学の研究室を訪れると、橘准教授は保管庫からフラスコを取り出して見せてくれた。

結果は意外なものだった。

その後、片方に一般的な青カビ(大阪工場などで検出されたものとは別の種類)を加えて比較した。

実験開始から1か月ほど経過した5月半ば、連絡を受けて琉球大学の研究室を訪れると、橘准教授は保管庫からフラスコを取り出して見せてくれた。

結果は意外なものだった。

2つのフラスコはいずれも黒みがかった赤色になり、43日たったあとも違いはないように見えた。

しかし、青カビを入れた方をシャーレに移すと、カビのコロニーがつくられた。

見た目ではわかりにくくとも、紅麹菌と共存していたのだ。

見た目ではわかりにくくとも、紅麹菌と共存していたのだ。

琉球大学 橘信二郎 准教授

「おそらく紅麹菌がつくる代謝物の一部には青カビが色素をつくるのを抑える働きがあるため、色の違いがわかりにくくなったのかもしれない。今回の実験で初めてわかったことだ。実際の製造工程を再現した実験ではないが、青カビが混ざっても条件によっては見た目で判別できない可能性がある。製造工程の途中や出荷前に広い範囲の成分を分析するなど、より詳しい検査を検討する必要があると思う」

「おそらく紅麹菌がつくる代謝物の一部には青カビが色素をつくるのを抑える働きがあるため、色の違いがわかりにくくなったのかもしれない。今回の実験で初めてわかったことだ。実際の製造工程を再現した実験ではないが、青カビが混ざっても条件によっては見た目で判別できない可能性がある。製造工程の途中や出荷前に広い範囲の成分を分析するなど、より詳しい検査を検討する必要があると思う」

制度の死角

そして今回、制度上の死角となったのが、健康被害が疑われた場合の企業の対応だ。

小林製薬が最初の会見を開いたのは3月22日。

健康被害について、医師から初めて連絡があってから2か月以上がたっており、被害拡大の要因になったと指摘されている。

小林製薬が最初の会見を開いたのは3月22日。

健康被害について、医師から初めて連絡があってから2か月以上がたっており、被害拡大の要因になったと指摘されている。

機能性表示食品に関するガイドラインでは、健康被害については「入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告するのが適当」としている。

しかし、義務はなく、強制力もなかった。

今回の事態を受けて、国は健康被害情報の報告義務や、違反した事業者に営業禁止や停止の措置をとることを可能にする方針を示し、制度の見直しを進めている。

しかし、義務はなく、強制力もなかった。

今回の事態を受けて、国は健康被害情報の報告義務や、違反した事業者に営業禁止や停止の措置をとることを可能にする方針を示し、制度の見直しを進めている。

問われる企業の姿勢

問題発覚から2か月あまりがたった。

小林製薬の紅麹のサプリメントをめぐっては、今も健康被害を訴える声があり、6月5日の時点で5人が死亡、のべ285人が入院したと報告されている。

小林製薬が最後に記者会見を行ったのは3月29日。

5月末に国や大阪市の調査で、製造工場からカビが見つかったと発表があったあとも、公の場での詳しい説明を行っていない。

大阪工場はすでに閉鎖され、原因究明は難しいという声もあるが、当時の衛生環境や検査体制を再確認し、速やかに情報を公開するなど、企業の説明責任を果たす必要があるのではないか。

会社は品質管理の体制について外部の有識者でつくる委員会で検証中だとしている。

これについて、企業統治が専門の近畿大学の芳澤輝泰 准教授はこう指摘する。

小林製薬の紅麹のサプリメントをめぐっては、今も健康被害を訴える声があり、6月5日の時点で5人が死亡、のべ285人が入院したと報告されている。

小林製薬が最後に記者会見を行ったのは3月29日。

5月末に国や大阪市の調査で、製造工場からカビが見つかったと発表があったあとも、公の場での詳しい説明を行っていない。

大阪工場はすでに閉鎖され、原因究明は難しいという声もあるが、当時の衛生環境や検査体制を再確認し、速やかに情報を公開するなど、企業の説明責任を果たす必要があるのではないか。

会社は品質管理の体制について外部の有識者でつくる委員会で検証中だとしている。

これについて、企業統治が専門の近畿大学の芳澤輝泰 准教授はこう指摘する。

近畿大学 芳澤輝泰 准教授

「消費者はどこから青カビが出てきたのか不安を感じていると思う。会社がどこまで積極的に情報を公開するのか判断が難しい面があるかもしれない。しかし、消費者の安心につなげるには、国などが進める調査の結果と並行して、会社として把握できた情報も公開すべきだ」

「消費者はどこから青カビが出てきたのか不安を感じていると思う。会社がどこまで積極的に情報を公開するのか判断が難しい面があるかもしれない。しかし、消費者の安心につなげるには、国などが進める調査の結果と並行して、会社として把握できた情報も公開すべきだ」

機能性表示食品の制度は、製品の安全性や機能性の科学的な根拠などを示す責任は事業者にあるという考え方で成り立っている。

消費者の不安とどう向き合い、信頼される製品を提供していくのか。

まさに今、企業の姿勢が問われている。

(6月9日「NHKスペシャル 追跡“紅麹サプリ”」、6月7日「ほっと関西」で放送)

消費者の不安とどう向き合い、信頼される製品を提供していくのか。

まさに今、企業の姿勢が問われている。

(6月9日「NHKスペシャル 追跡“紅麹サプリ”」、6月7日「ほっと関西」で放送)

大阪放送局 記者

的場恵理子

平成23年から徳島局で勤務

松山局を経て去年から大阪局で災害や福祉分野の取材を担当

的場恵理子

平成23年から徳島局で勤務

松山局を経て去年から大阪局で災害や福祉分野の取材を担当

大阪放送局 記者

絹田峻

平成23年入局。

北見局や科学文化部を経て去年から大阪局で医療科学分野の取材を担当

絹田峻

平成23年入局。

北見局や科学文化部を経て去年から大阪局で医療科学分野の取材を担当

大阪放送局 記者

バルテンシュタイン永岡海

平成29年入局。去年大阪局に赴任し大阪市政を担当

紅麹問題をめぐる市の対応を取材

バルテンシュタイン永岡海

平成29年入局。去年大阪局に赴任し大阪市政を担当

紅麹問題をめぐる市の対応を取材