インターネットやSNSを利用しているときに、見かける健康食品の広告。

「健康でありたい」という消費者の関心の高まりを受けて、企業は広告宣伝に力を入れているが、なかには、効果を過大にうたうなど誇大表示も多く見受けられる。

消費者庁は、健康食品の広告などの表示に虚偽・誇大表示がないかをネット上で監視し、違反する可能性があるものには改善するよう指導しているが、その件数は2022年度には804事業者810製品と、平成24年度以降最多となった。

景品表示法違反で処分を受けるものもあり、昨年度は7事業者が行政処分を受けた。

だが、それは氷山の一角にすぎないという。

“白衣の人は医師じゃなくモデル” 健康食品をNHKが独自調査

小林製薬のサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で、いま健康食品の安全性に関心が高まっている。

一方、サプリメントや健康食品って、そもそもどれくらい健康に役立つの?などといった健康食品自体への疑問の声も上がっている。

そこで、独自調査を行ってみたところ、不適切な広告表示や、有効成分の根拠となる論文の信頼性の問題など健康食品に対する疑問点が続々と…

私たちは、サプリや健康食品とどう向き合えばいいのか。

(科学文化部 記者 島田尚朗 植田祐 絹川千晴)

健康食品ブームで増える“不適切表示”

WEB広告やパッケージ NHKが独自調査

私たちは、元消費者庁表示対策課の景品・表示調査官で、弁護士の渡辺大祐さんとともに独自調査を実施した。

調査では、複数の大手ECサイトのランキングやおすすめに表示される上位の製品の中から、メーカーや成分、形状が偏らないように40製品を選び、WEB広告やパッケージなどの表示を確認した。

その結果、渡辺さんは▼40製品のうち11製品が景品表示法に、▼そのうち2製品は薬機法でもそれぞれ問題となる可能性があると指摘した。

景品表示法では、虚偽や誇大な表示で消費者を誤認させるものは禁止され、食品で「改善」「予防」「治療」など「薬のような効果効能」をうたった物は、薬機法に違反するおそれがある。

例えば、ある健康食品の広告では「身長の伸びを飛躍的にサポートします」という表現があった。

渡辺さんは「これを飲めば、身長が著しく伸びると、消費者に誤認させるおそれがある」と指摘した。

また、別の痩身効果をうたう機能性表示食品の広告では「腹部すべての脂肪を落とす」という表現が見られた。

渡辺さんは「これは消費者庁への『届け出表示』の範囲を超えた、“はみ出し表示”の可能性がある」と指摘した。

サタデーウオッチ9(6月8日放送)

配信期限:6月15日(土)午後10時まで

また、こちらの「NHKの番組で特集」と表示していたヤフーの広告。

実際の番組では「成分」を取り上げただけだったが、あたかもその製品が紹介されたように見える。

メディアなどが「お墨付き」を与えたかのような表示も優良誤認のおそれがあるという。

そして、薬機法でも問題となる可能性があると指摘された2製品の広告では、健康食品にもかかわらず、「精力剤」とか、「疲労回復」といった医薬品のような効果をうたっていた。

薬なら問題ないが、食品であるサプリメントではこうした表記は法律で禁止されている。

「消費者に過度な期待を持たせようとしている」と渡辺さんは指摘している。

さらに取材を進めると、ある広告には事実とは異なる表示がされていることも明らかに。

「○○医師も愛飲」というフレーズが写真とともに掲載されていたが、医師本人に直接確認したところ「商品が送られてきて試しに飲んだことはあるが、“愛飲”はしていない」と答えた。

この広告の製品の販売者に取材したが、返事はない。

また、目のピント調整の向上をうたうサプリメントのある広告は、現役眼科医として掲載されている画像がそもそも医師とは関係のないモデルが演じたネットの写真素材で「画像はイメージです」などの注釈も無かった。

この広告は、さきほどの「NHKの番組で特集」の広告と、同じ製品のものだった。

この製品の販売企業は私たちの取材に対し、番組で特集されたという表示や写真素材の使用について「外注先による広告であり、当社の確認を経ていないものであることが確認されたので、速やかに表示を修正するよう依頼した。今運用しているものは再度確認のためすべて停止し、外注先にすべて広告を提出してもらい、チェックしたものを配信するようにしていく」としている。

渡辺大祐弁護士

「やや誇張した、いわゆる“攻めた”表現をしたほうが訴求力があり、売れてしまうという現実があり、行き過ぎた表現をしてしまう企業はあります。なかには、景品表示法違反の措置命令や課徴金の納付命令を受けてでも、商品を売り上げたほうがいいと考える事業者もないとは言い切れません」

そもそも健康食品って?

医薬品のような効果・効能をうたえない食品だが、一定の条件を満たした「保健機能食品」だけは、「おなかの調子を整える」など健康の維持や促進につながるという「機能性」を表示できる。

この保健機能食品には、国の審査を受けて表示を許可される「特定保健用食品=トクホ」、すでに科学的根拠が確認されたビタミンなど一部の栄養成分を表示できる「栄養機能食品」、事業者が安全性と機能性の科学的根拠などを消費者庁に届け出る「機能性表示食品」があり、小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントは、機能性表示食品だった。

保健機能食品以外のその他の健康食品は、そもそも機能性の表示は認められていない。

機能性表示に根拠無しのサプリが…

去年6月、ある機能性表示食品の広告に表示されていた「機能性の表示」に、根拠がないとされて、処分される事例が初めて出た。

福岡市の通販業者が販売していた2つのサプリメントで「中性脂肪を低下させる」や「血圧をぐーんと下げる」などと表示していたが、これが優良誤認にあたるとして措置命令を行ったのだ。

会社側は、機能性表示成分3つの有効性に関する論文を根拠として提出したが、論文内で「効果があった」とされた成分量と比べ、製品に含まれている成分量が少なかったことなどから「表示に合理的根拠がない」とされた。

機能性表示食品の届け出で出された論文が、根拠として不十分だと指摘されたのだ。

消費者庁は、同じ根拠で届け出ていた機能性表示食品88製品についても調査。その後、すべての製品について撤回が申し出られたという。

機能性の根拠の研究論文を調べてみると…

機能性の根拠が十分でないとされた製品が流通している実態。

機能性の表示の根拠とされる研究論文やその使い方に問題があり、広告の誇張表示につながっていると指摘する研究も発表されている。

ことし2月、染小英弘医師らの研究グループが発表した。

健康食品の機能性についての32の論文を無作為に抽出して詳しく調べた。

すると少なくとも8件に誇張表示があったという。

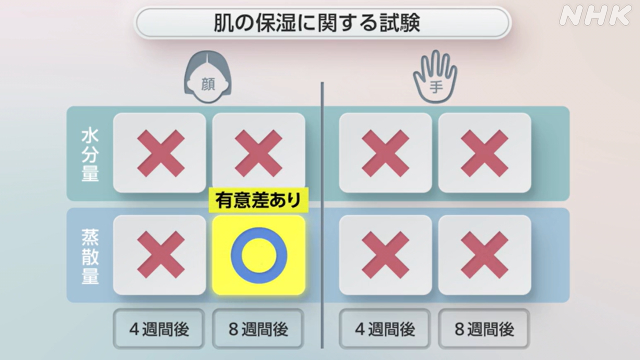

例えば、ある健康食品メーカーのサプリのパッケージには「肌(顔)のうるおい、保湿力を守ります」と書かれていた。

その根拠となっていた臨床試験の論文を確認すると、試験では、顔と手の「水分量」と「蒸散量」の変化を4週間後と8週間後の、8つの項目で調べていた。

その結果、有意差があったのは「顔の蒸散量・8週間後」の1つの項目だけだった。

研究グループ 染小英弘医師

「臨床試験としては8項目も評価しているということは大吉が確実に出るようにくじ引きをたくさん用意するようなものです。実際に保湿機能があるのかもしれませんが、偶然有意差が出た可能性を排除できないと思います。広告ではこの臨床試験の結果から保湿力があることが証明されたとはっきり書いてはいませんが、見る人はふつう科学的に証明されたと考えてしまう可能性があるため誇張表示だと考えられます」

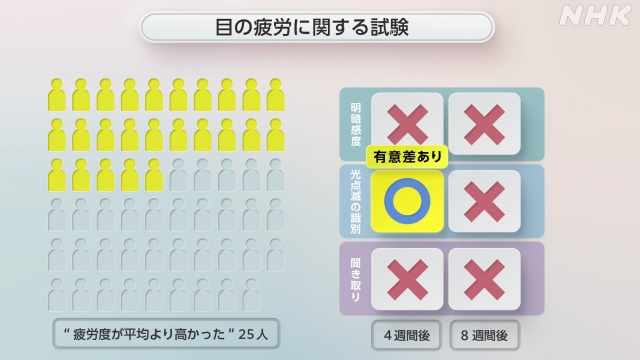

また、飲料メーカーが行った目の疲労に関する臨床試験では、59人の被験者を対象に6つの項目で試験を行っていたが、いずれも有意差は確認されなかった。

そして、聞き取り調査で、目の疲労度が平均より高かった25人に絞って、有意差を確認すると、「光点滅の識別」という1つの項目で改善した結果が出た。

製品の広告では、この結果を引用して「目の疲労感を軽減する」としており、染小医師はこうした誇張された表示は消費者に誤解を与えかねないと指摘する。

研究グループ 染小英弘医師

「機能性表示食品はたくさん世に出ていますが、そのすべてが信頼に足るかというと、残念ながらそうではないと現時点では言わざるをえないと思います。消費者庁も事後チェックなどはしていますが、それでも改善の余地があるものがこれだけ多いということは、何か手を打たなければいけないのではないでしょうか」

※この飲料メーカーではその後、目の疲れを自覚している人を対象にした臨床試験を行い、機能性の根拠として追加で届け出ている。

“研究レビュー”の信頼性は…

機能性表示食品を届け出るにあたり、事業者は「研究レビュー」か「製品を使った臨床試験の論文」を作成し、消費者庁に提出する必要がある。

このうち「研究レビュー」は、過去に発表された機能性に関する論文や研究を世界中から検索し、集めて、その科学的根拠を評価するものだ。

届け出るのは、製品を販売したい事業者や機能性関与成分の製造メーカー、代行業者など、さまざま。

ただ、「研究レビュー」を提出すれば、企業はコストのかかる臨床試験などを自社で行う必要はない。

現在機能性表示食品の9割以上の届け出に「研究レビュー」が使われている。

小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」も、「研究レビュー」で届け出されていた。

東京農業大学の上岡洋晴教授の研究グループは、この「研究レビュー」の「信頼性」が低下していると指摘する。

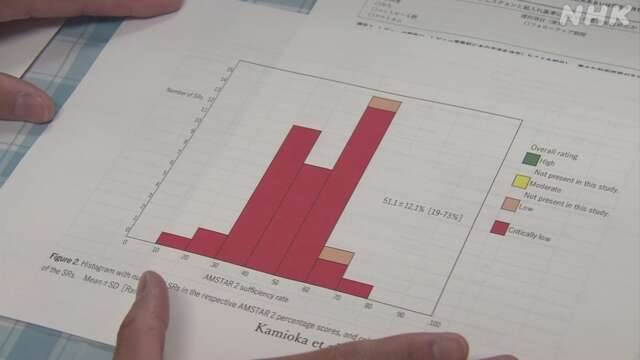

上岡教授は、2022年4月1日から10月31日までに届け出があった研究レビュー519編の中からランダムに抽出した40編のレビューの「信頼性」を国際的な評価ツールで調査した。

内容は▽「レビューの実施前に、レビュー方法を事前に登録して、公表していたか」▽「包括的に文献を検索したか」▽「除外した研究リストを明示して、除外理由を示したか」など16項目。

その結果、95%にあたる38編が、信頼性について「極めて低い」という評価となった。残る2編も「低い」という評価だった。

上岡教授は、過去にも▼制度が始まった2015年と▼2017年から2018年にかけて消費者庁に届け出された「研究レビュー」の「質」を、別の評価ツールを使って調べているが、比較の結果、新たに届け出されたレビューのほうが、その「書き方」や「方法」の質が下がっていると指摘している。

なぜなのか?

上岡教授は、あくまで「推測」と前置きしつつ、調査から見えてきた、ある可能性を指摘した。

東京農業大学 上岡洋晴教授

「2017年度に爆発的に届け出が増えてきた。その中で、前に出たレビューを見て『この程度で消費者庁が届け出を受けるのなら、それをマネして、形を整えればいいのでは』と、伝言ゲームのような形でレビューが書かれ、不十分な記載のものも増えてきたのではないかと。しっかり書く必要があるのに、どれもずいぶんスリムで簡略化しているんです」

「レビューの方法論の質が低いということは、機能性の効果がないという可能性を含むことを意味する。実は機能性がないものを消費者が購入しているかもしれないのです」

こうした現状について、健康食品に関連する600社以上が加盟している団体に取材すると、次のように答えた。

日本健康・栄養食品協会

「制度の開始から、届け出事業者への支援を行って参りましたが、さまざまな課題が指摘されていることについて真摯に受け止めております。届け出の資料の科学的根拠の質の向上や、広告表示で誤認を与えないための助言に引き続き取り組んで参ります」

そもそも十分に溶けないサプリも?

一方、サプリの有効性に関しての疑問。「体内で溶けずに成分が十分に吸収されないものがあるのではないか」という指摘も、これまでに繰り返し上がっている。

2019年に国民生活センターは、ドラッグストアやECサイトなどで市場調査を行い、錠剤・カプセル状の健康食品100製品をテスト対象とし、医薬品で定められている基準で、サプリが適切に溶けるかを調べる「崩壊試験」を行った。

その結果、42の製品で規定時間内に溶けないことが分かったと、発表した。医薬品では、カプセル型の錠剤で20分、コーティングされた錠剤で60分などの基準が定められ、体内での薬の溶け方に関する試験が製造のロットごとに義務づけられている。

薬の有効成分は小腸で大半が吸収されるため、その前にある程度崩壊していなければいけないという考え方だ。

国民生活センターの調査結果に対して、健康食品関係の団体や企業などでつくる「健康食品産業協議会」は「健康食品は医薬品とは異なるが、医薬品と同等の評価でなければならないように見え、消費者に誤認を生じさせている」などの反論をウェブサイトに掲載した。

一方、健康食品に関連する600社以上が加盟し、GMP=適正な製造規範にのっとった製造管理を行っているかの認証を行っている「日本健康・栄養食品協会」は「食品であっても、形は医薬品と同じで健康増進機能をうたう以上、医薬品に準じた崩壊性が必要」という意見があることなどを踏まえ、GMPの認証を取得した工場では、ロットごとに崩壊試験を行うよう義務づけた。

また、日本薬剤師会が2016年からの3年間で行った同様の崩壊試験では、機能性表示食品あわせて53製品のうち15製品が規定時間内に溶けなかったという結果が出た。機能性表示食品では、崩壊試験の実施自体は義務ではない。

業界団体によると、機能性食品を扱う多くの企業では、崩壊試験を行っているが、具体的な試験の方法や基準は各企業が製品にあわせて調整しているという。

そこで、私たちは、日本薬剤師会で崩壊試験を実施した薬剤師の中村弘揮さんの監修のもと、「医薬品の基準」と同様の方法で、崩壊試験を行った。

対象は、大手ECサイト3社のサプリメントや健康食品のカテゴリーでそれぞれ上位50位の錠剤・カプセル状の製品。

腸で溶けると明記されているものを除外し無作為に30製品を抽出した。試験の結果、3つの製品が医薬品の規定時間では溶けきらず、そのうち2製品は胃の中のおおよその滞留時間の2時間がたっても溶けなかった。

岐阜県公衆衛生検査センター 中村弘揮 理事長

「過去の調査の例から、今回も2割くらいは溶けないのではないかと思っていましたが、減っていたことはよかったなと感じました。ただ、胃での滞留時間は、経口投与された医薬品で30分~2時間と言われていることから、2時間経っても原型をとどめているものは、小腸でも本来期待された有効成分が吸収されないまま排出されていくと考えられます」

医薬品の規定時間内で溶けなかったサプリの会社は。

A社「食品は経口摂取されたあと、胃である程度の時間滞留し、そして小腸へ送られると言われています。お問合せいただきました製品につきましても、自社の品質管理基準に則り、崩壊することを確認しております」と、自社の基準で崩壊性を確認していると話した。

また、2時間たっても溶けなかったサプリの会社は。

B社「多く摂取してもその分、尿で排泄されてしまう成分なので、あえて持続的に吸収できるように設計しています」

C社「自社の崩壊試験では60分以内で溶けることを確認しています。健康食品は医薬品と違って、崩壊試験の試験方法は定まっておらず、自社ではサプリメントを押さえる補助盤を使った試験方法で行っていて、この試験方法の違いが要因になったと想定しています」

食品の崩壊試験に関しては、先述したように、日本健康栄養食品協会のGMP認証を取得した工場では、ロットごとの崩壊試験を義務づけているが、GMPの認証を受けていない工場は数多く、中村さんは、崩壊試験が行われずに流通している健康食品も少なくないのではないかと指摘している。

中村弘揮さん

「消費者が製品の崩壊性について知る方法が乏しく、企業による情報提供をもっと進めていく必要があるのではないでしょうか」

私たちはどうすれば?

不適切な広告表示や、根拠となる論文の疑問などが指摘される中、私たち消費者は、何をもって健康食品を選べばいいのか。

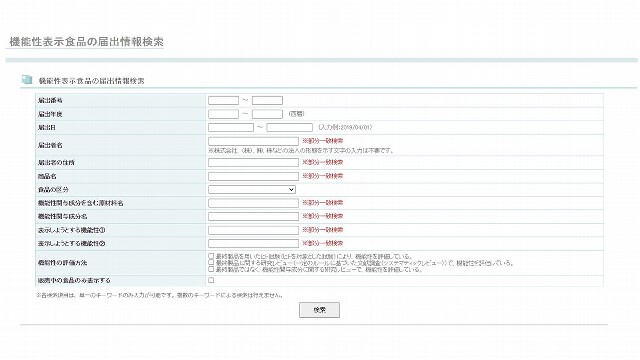

広告調査を監修した渡辺弁護士は、例えば機能性表示食品であれば、消費者庁のホームページで届け出情報を検索し、広告の表現が行き過ぎていないか確認するなど、広告の表示をうのみにしないことだと語った。

渡辺大祐弁護士

「サプリメントは医薬品ではないことを理解したうえで、表示をよく見ることを心がけてほしいです。健康の維持というサプリメント本来の効果を理解したうえで、広告の表示が怪しいと感じたら、自分自身で調べてみる、という心構えでいることが大事になります」

機能性表示食品は、消費者庁のホームページにある「機能性表示食品の届出情報検索」というデータベースで、商品名や成分名などを入力し、検索を押せば、届け出の内容を確認することができる。

検索の結果、表示された一覧は少し複雑に見えるかもしれないが、比較的分かりやすい項目として「表示しようとする機能成分」の欄がある。

ここに表示されている文言が、基本的には「広告として表示できる機能性」となるので、これを大きく超えるような表現をしていないかを、確認してみると一つの目安になる。

一方で、食品安全に詳しい専門家は、一般の消費者がデータベースを見て根拠が信用に値するものなのか判断するのは難しい側面もあり、私たち自身が食品への正しい知識を身につけることが大切だと指摘する。

立命館大学 畝山智香子 客員研究員

「現状では、食品はもともと何をしてもいい安全なものではないことや、リスクに関する情報は十分伝わっていないと思います。そういう状況を改善するのは難しいですが、企業を100%信じるでも消費者の理解を求めるだけでもなく、社会全体で健康食品への理解を深めていくことが大切です」

健康食品は、あくまで健康の維持を補うものであって、病気の治療につながるものではない。

足りない栄養素ばかりに気をとられるのではなく、本当にその健康食品が必要かどうかを考えることが大切だ。

サタデーウオッチ9(6月8日放送)

配信期限:6月15日(土)22時まで

NHKスペシャル(6月9日 午後9時~)