子どもなのに骨や関節がおとろえる!? 運動していても要注意?

“つまづいて骨折(こっせつ)”

“足がもつれて転んだ”

これ、高齢者(こうれいしゃ)だけの話ではないんだ。

実は今、子どもたちの間でも骨折など思わぬケガがふえているんだって。

その理由は、意外なものであることが分かってきたよ。

「こどもニュース探検隊(たんけんたい)」のぼく、ニュースター(10さい)が調査。

簡単(かんたん)にチェックできる方法や、ちょっとした工夫でよくなるワザもあるので必見だよ!

(6月3日「午後LIVE ニュースーン」で放送)

“足がもつれて転んだ”

これ、高齢者(こうれいしゃ)だけの話ではないんだ。

実は今、子どもたちの間でも骨折など思わぬケガがふえているんだって。

その理由は、意外なものであることが分かってきたよ。

「こどもニュース探検隊(たんけんたい)」のぼく、ニュースター(10さい)が調査。

簡単(かんたん)にチェックできる方法や、ちょっとした工夫でよくなるワザもあるので必見だよ!

(6月3日「午後LIVE ニュースーン」で放送)

転んだり骨折したり…子どもにもふえている?

まずは何が起きているのか、長野県松本市の島立(しまだち)小学校で調べてきたよ。

ねえねえ、思いもよらないケガをしたことってある?

ねえねえ、思いもよらないケガをしたことってある?

(児童)

「体育の時にとび箱から落ちて骨折しちゃった。顔からいったんですけど、手をついたら折れちゃった」

「体育の時にとび箱から落ちて骨折しちゃった。顔からいったんですけど、手をついたら折れちゃった」

(児童)

「床(ゆか)がぬれていてすべって転んじゃいました。頭と足をかべにぶつけました」

「床(ゆか)がぬれていてすべって転んじゃいました。頭と足をかべにぶつけました」

いたいよね…保健室(ほけんしつ)の先生も、ここ最近おどろいているそう。

(保健室の先生)

「近年の子どもたちはバランスだったり、体の使い方が上手にできない子どもたちもふえていて、普段(ふだん)だったら骨折するような場面でないところで骨折してしまったりして、少し心配に感じました」

「近年の子どもたちはバランスだったり、体の使い方が上手にできない子どもたちもふえていて、普段(ふだん)だったら骨折するような場面でないところで骨折してしまったりして、少し心配に感じました」

こちらのグラフは、児童・生徒のうちの骨折した割合(わりあい)だよ。コロナ前までのデータだけど、全体的にふえてきているよね。

原因は「子どもロコモ」?

なんでふえているのかな?

骨や関節(かんせつ)にくわしい林承弘(はやし・しょうひろ)先生に聞いてみたよ。

骨や関節(かんせつ)にくわしい林承弘(はやし・しょうひろ)先生に聞いてみたよ。

(整形外科医 林承弘さん)

「中高年の問題だと思われていた、足や腰(こし)などがおとろえてちょっとした動作で転んだり骨折しやすくなる。そういったものを『ロコモ』って言うんだけど、それが君みたいな子どもにもおこってきているんだよ」

「中高年の問題だと思われていた、足や腰(こし)などがおとろえてちょっとした動作で転んだり骨折しやすくなる。そういったものを『ロコモ』って言うんだけど、それが君みたいな子どもにもおこってきているんだよ」

「ロコモ」!?

一体それは何だにゅ~!?

一体それは何だにゅ~!?

「ロコモ」とは「ロコモティブシンドローム」(運動器症候群・うんどうきしょうこうぐん)のこと。

年をとったり、病気などで骨や関節、筋肉(きんにく)がおとろえてしまい、立つ、歩くなどの動きがしにくくなることをいいます。

日本整形外科学会などによると、大人だけでおよそ4600万人が「ロコモ」の症状(しょうじょう)があるとみられ、ふえているんだって。

年をとったり、病気などで骨や関節、筋肉(きんにく)がおとろえてしまい、立つ、歩くなどの動きがしにくくなることをいいます。

日本整形外科学会などによると、大人だけでおよそ4600万人が「ロコモ」の症状(しょうじょう)があるとみられ、ふえているんだって。

子どもでも運動する力が低下している状態(じょうたい)を「子どもロコモ」と林先生たちは言っていて、ふえているみたいだよ!

なぜ「子どもロコモ」がふえているの?

主な原因は、生活のしかたにあるのだとか。

(整形外科医 林承弘さん)

「スマホやゲームをする子がすごくふえてきたんだよね。それからコロナがあって、みんな家の中でとじこもっちゃうんだよね。そうするとますます姿勢(しせい)が悪くなって、それから運動もしなくなってしまう。それで『子どもロコモ』がふえているんだ」

「スマホやゲームをする子がすごくふえてきたんだよね。それからコロナがあって、みんな家の中でとじこもっちゃうんだよね。そうするとますます姿勢(しせい)が悪くなって、それから運動もしなくなってしまう。それで『子どもロコモ』がふえているんだ」

体を動かさないでいるとかたくなってしまい、転んだ時にバランスがとれなかったり、手がすぐに出なかったりすることも。顔や体を強く打って、大ケガにつながることもあるそうだよ。

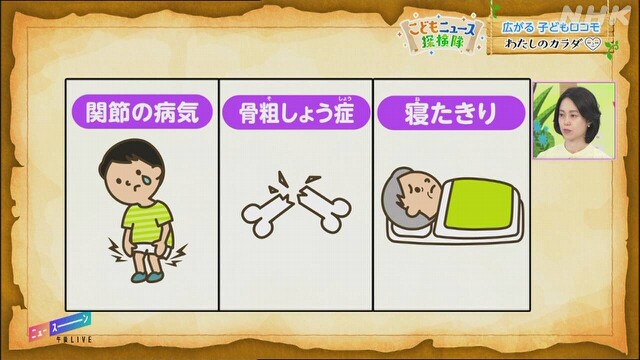

体が成長する大切な時期に「子どもロコモ」になると、関節などの病気や、骨が弱くなる「骨粗しょう症(こつそしょうしょう)」になったり、そのまま何もしないでおくと、将来(しょうらい)ねたきりになることも…。

放っておくと大変なことになるんだって。

体が成長する大切な時期に「子どもロコモ」になると、関節などの病気や、骨が弱くなる「骨粗しょう症(こつそしょうしょう)」になったり、そのまま何もしないでおくと、将来(しょうらい)ねたきりになることも…。

放っておくと大変なことになるんだって。

「子どもロコモ」になっていないかチェック!

まずは「子どもロコモ」かどうかチェックしてみよう!

林先生によると、大人も簡単にチェックができるからためしてみてね。

林先生によると、大人も簡単にチェックができるからためしてみてね。

1. 両手を広げて片足(かたあし)で5秒以上立つことができない、ふらつく。

2. 足のうらを床につけたまましゃがむとき、途中(とちゅう)で止まったり、後ろへ倒(たお)れたりする。

3. 両手をまっすぐ、垂直(すいちょく)に上げたときに、ひじが曲(ま)がる。

4. ひざをのばしたまま、床に指をつけられない。

4つのうち1つでも当てはまれば「子どもロコモ」の可能性(かのうせい)が高いそうだよ。

みんなはどうだった?

みんなはどうだった?

島立小学校のみんなにもやってもらうと55人中20人の児童(じどう)ができなかったんだ。けっこう多いよね。

林先生の調査では、40%以上が「子どもロコモ」という結果も出ているんだって。

林先生の調査では、40%以上が「子どもロコモ」という結果も出ているんだって。

よくなる方法も

でも心配しないで!

よくなる方法があるんだよ。

それは・・・「子どもロコモ体操(たいそう)」!!

子どもだけでなく、大人も効果(こうか)が期待できるんだって。ただし、いたみがある場合は無理をしないでね。

よくなる方法があるんだよ。

それは・・・「子どもロコモ体操(たいそう)」!!

子どもだけでなく、大人も効果(こうか)が期待できるんだって。ただし、いたみがある場合は無理をしないでね。

子どもロコモ体操

1. 息をすうときに肩甲骨(けんこうこつ)を閉じ、息をはくときに開く。

★肩甲骨を意識(いしき)して大きく動かすことが大事。

★肩甲骨を意識(いしき)して大きく動かすことが大事。

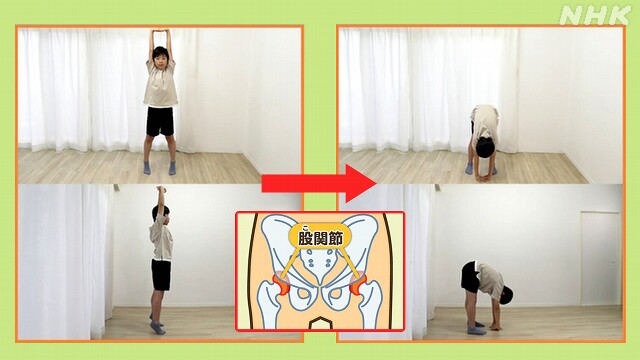

2. 両手をまっすぐ上に上げ、肩甲骨をおし上げ、つま先立ちをしてのびをする。

そのまま上半身を前に倒し、床に手をつく。

★股関節(こかんせつ)から体を折る。股関節を意識するのがポイント。

そのまま上半身を前に倒し、床に手をつく。

★股関節(こかんせつ)から体を折る。股関節を意識するのがポイント。

3. 両手を前に出し、おしりを後ろへつき出すようにして、腰をおろしてからゆっくり立つ。

4. ゆっくり息をすいながら両手をあげ、息をはきながら両手をおろす。3~5回行う。

今からでもすぐにできる体操だけど、林先生によると、毎日続ければ1週間後には効果が見られるそうだよ。

今からでもすぐにできる体操だけど、林先生によると、毎日続ければ1週間後には効果が見られるそうだよ。

島立小学校では、ロコモ体操のポイントを取り入れた独自(どくじ)の体操を、毎朝しているんだって。

さらに、もっと楽しみながらできる方法も。親子でチャレンジしてもらったよ。

さらに、もっと楽しみながらできる方法も。親子でチャレンジしてもらったよ。

親子で楽しく“遊び”で継続

小学2年生の紘生(ひろき)さん。

この前、おうちの階段(かいだん)を上る時に、足首をひねってねんざをしたんだって。

紘生さんは体がかたくて「子どもロコモ」の症状があるそうだよ。

この前、おうちの階段(かいだん)を上る時に、足首をひねってねんざをしたんだって。

紘生さんは体がかたくて「子どもロコモ」の症状があるそうだよ。

(紘生さん)

「これから股関節とかそういうのを使って、運動したいと思います」

「これから股関節とかそういうのを使って、運動したいと思います」

でも紘生さん、体操ばかりじゃあきてしまう時もあるみたい…

そこでスゴ技(わざ)の達人を連れてきたよ。教えてくれるのは、遊びを通じてスポーツの楽しさを伝えている花輪和志(はなわ・かずゆき)さん。

遊びながら「ロコモ」予防(よぼう)ができるものを教えてくれたよ。

遊びながら「ロコモ」予防(よぼう)ができるものを教えてくれたよ。

1つめは「背中(せなか)タッチ鬼(おに)」。

向かい合って握手(あくしゅ)をします。そのあと相手の背中をタッチしたら勝ち!

向かい合って握手(あくしゅ)をします。そのあと相手の背中をタッチしたら勝ち!

2つめは「タオル バランスくずし相撲(ずもう)」

ますは、しゃがみます。そして、うでをバッテン(×)の形にしてタオルを持って引っぱりあいます。相手が倒れたら勝ち!

林先生によると、この遊びは、肩甲骨を使って大きく動かしていることと、バランスをとるために体全体を使うので「ロコモ」予防に良いそうです。

親子でゲームや体操をやりながら、1週間がすぎたよ~。はたしてその効果は?

ますは、しゃがみます。そして、うでをバッテン(×)の形にしてタオルを持って引っぱりあいます。相手が倒れたら勝ち!

林先生によると、この遊びは、肩甲骨を使って大きく動かしていることと、バランスをとるために体全体を使うので「ロコモ」予防に良いそうです。

親子でゲームや体操をやりながら、1週間がすぎたよ~。はたしてその効果は?

見事!床にしっかり手がつきました!前とくらべると全くちがうね。

「うちの子は運動しているから大丈夫(だいじょうぶ)!」と思っていない?

実は運動をしている子でも、体全体、特に肩甲骨、股関節を使わないと「子どもロコモ」になる可能性があるそうだよ。

というわけで。

健康の“コツ”は、「肩甲骨=けんこう“コツ”」と「股関節」。

「子どもロコモ体操」や「子どもロコモ遊び」は、大人から子どもまで効果があるので、みんなためしてみてね!

実は運動をしている子でも、体全体、特に肩甲骨、股関節を使わないと「子どもロコモ」になる可能性があるそうだよ。

というわけで。

健康の“コツ”は、「肩甲骨=けんこう“コツ”」と「股関節」。

「子どもロコモ体操」や「子どもロコモ遊び」は、大人から子どもまで効果があるので、みんなためしてみてね!

ここからはおさらいクイズだよ。ぜひチャレンジしてみてね!

動画はこちらから

「子どもロコモ体操」などが見られるよ!

厚生労働省の特設サイト「毎日かんたん!ロコモ予防」

大人向けのロコモチェックや予防運動について