通信各社 宇宙へ 目標は2030年に月面通信サービス

通信大手のKDDIが5月30日、月面での通信サービスの提供を2030年に始めると発表した。さらにその4日後には、NTTも宇宙領域でのビジネス強化を発表。今、「宇宙」は大手通信各社の合言葉になっている。

各社の狙いを取材すると、通信会社の競争の舞台が宇宙に広がる未来が見えてきた。

(経済部記者 山根力)

各社の狙いを取材すると、通信会社の競争の舞台が宇宙に広がる未来が見えてきた。

(経済部記者 山根力)

宇宙へ 各社が相次ぎ発表

5月30日、都内で開かれた記者会見。

KDDIの松田浩路 執行役員常務は「人類が月に行けばかならず通信が必要になる」と力強く語った。

KDDIの松田浩路 執行役員常務は「人類が月に行けばかならず通信が必要になる」と力強く語った。

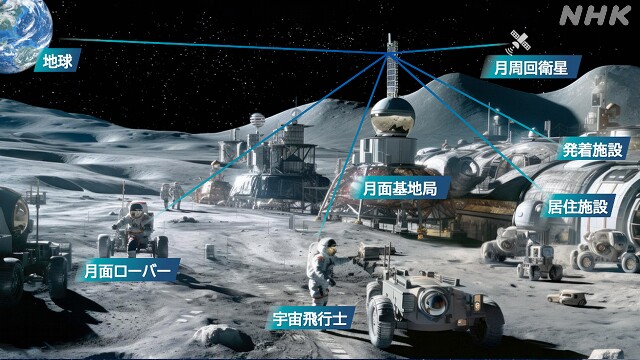

この日、発表したのは、2030年に月面での通信サービスの提供を開始するという計画。

月面に基地局を建設し、宇宙飛行士や探査の車両、それに宇宙に滞在する人の居住空間などを高速の無線通信で結ぶインフラを整備するという。

基地局の建設はロボットが担い、その開発もすでに始めている。

さらに、月面でのサービス開始の前、2028年にはおよそ38万キロの距離がある月と地球の間をレーザー光や電波を使った大容量の通信で結ぶ計画だ。

そして、その4日後の6月3日。

NTTの島田明社長は記者会見で、グループの宇宙ビジネスの統一ブランドを発表した。

月面に基地局を建設し、宇宙飛行士や探査の車両、それに宇宙に滞在する人の居住空間などを高速の無線通信で結ぶインフラを整備するという。

基地局の建設はロボットが担い、その開発もすでに始めている。

さらに、月面でのサービス開始の前、2028年にはおよそ38万キロの距離がある月と地球の間をレーザー光や電波を使った大容量の通信で結ぶ計画だ。

そして、その4日後の6月3日。

NTTの島田明社長は記者会見で、グループの宇宙ビジネスの統一ブランドを発表した。

『NTT C89(エヌ・ティ・ティ シー・エイティ・ナイン)』

Cは、星座を意味する単語、Constellationの頭文字。

現在世界には88の星座があるが、NTTグループが89個目の新しい星座を生み出し、日本の宇宙産業の未来に貢献するという思いを込めたという。

光を使った衛星間の高速通信サービスや、低軌道衛星の活用、「HAPS」と呼ばれる無人航空機を使った地上での通信サービスの商用化など、宇宙や成層圏を活用したさまざまなビジネスを展開する。

宇宙関連事業の売り上げ規模を2033年度には年間1000億円規模に拡大させる計画だ。

Cは、星座を意味する単語、Constellationの頭文字。

現在世界には88の星座があるが、NTTグループが89個目の新しい星座を生み出し、日本の宇宙産業の未来に貢献するという思いを込めたという。

光を使った衛星間の高速通信サービスや、低軌道衛星の活用、「HAPS」と呼ばれる無人航空機を使った地上での通信サービスの商用化など、宇宙や成層圏を活用したさまざまなビジネスを展開する。

宇宙関連事業の売り上げ規模を2033年度には年間1000億円規模に拡大させる計画だ。

月面はハードルが高い

月面に基地局を建設し、地球のように通信インフラを整備できるのか?

KDDIが計画を発表した記者会見場で私は、これは計画なのか、それとも構想なのか、実現可能性への疑問が浮かんだ。

KDDIが計画を発表した記者会見場で私は、これは計画なのか、それとも構想なのか、実現可能性への疑問が浮かんだ。

実現に向けた技術的なハードルはとても高い。

携帯電話に代表される地球上の通信インフラは、私たちのスマホと基地局の間は無線だが、基地局は全国に張り巡らされた光ケーブルでつながっている。

無線と有線を組み合わせて、離れた場所にいる人との通信を可能にしている。

そのような強固なインフラは月面で構築できるかは未知数だ。

携帯電話に代表される地球上の通信インフラは、私たちのスマホと基地局の間は無線だが、基地局は全国に張り巡らされた光ケーブルでつながっている。

無線と有線を組み合わせて、離れた場所にいる人との通信を可能にしている。

そのような強固なインフラは月面で構築できるかは未知数だ。

松田執行役員常務は「既存の通信設備をそのまま月に持っていっても正常に動く保証はない。部品レベルから宇宙環境での試験をしていくことが重要で、地道な作業が必要になる」と話す。

そのうえで、こうとも述べた。

そのうえで、こうとも述べた。

松田執行役員常務

「我々は、今からおよそ60年前(1963年)に日本で初めて衛星通信を実現したが、2030年には月面に通信環境を整備していく」

「我々は、今からおよそ60年前(1963年)に日本で初めて衛星通信を実現したが、2030年には月面に通信環境を整備していく」

宇宙ビジネスの成長に期待

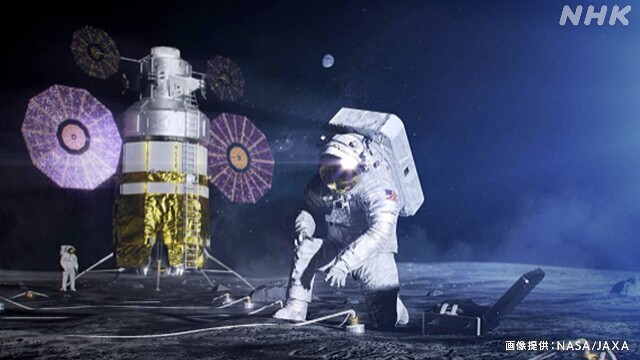

日本の大手通信各社がそろってこのタイミングで宇宙事業の強化を打ち出したのは、アメリカが主導し日本やヨーロッパなども参加する「アルテミス計画」の存在が大きい。

2026年以降に宇宙飛行士の月面着陸を目指し、月面を持続的に探査することで人類が宇宙に進出する足がかりになると期待されている。

2026年以降に宇宙飛行士の月面着陸を目指し、月面を持続的に探査することで人類が宇宙に進出する足がかりになると期待されている。

計画では、日本人宇宙飛行士も月面に降り立つ予定で、日本の宇宙探査にとっても新たな一歩につながるとされる。

経済産業省が2024年3月にまとめた資料によれば、現在の世界の宇宙産業の市場規模はおよそ54兆円。

人工衛星の打ち上げ数の増加や、地球と月を結ぶ輸送サービスの実現などで、2040年までに140兆円規模に拡大すると試算されている。

ただ、月面で通信インフラを整備するだけでは事業化・収益化は難しい。

実はこの日、KDDIはもう1つの取り組みを明らかにしている。

2030年度に向けて、国内外の企業と一緒に、宇宙領域での新たなビジネスを生み出すプログラムを始めるというものだ。

宇宙での通信インフラの整備と平行して、実際に通信を活用する人や企業を育てようという。

経済産業省が2024年3月にまとめた資料によれば、現在の世界の宇宙産業の市場規模はおよそ54兆円。

人工衛星の打ち上げ数の増加や、地球と月を結ぶ輸送サービスの実現などで、2040年までに140兆円規模に拡大すると試算されている。

ただ、月面で通信インフラを整備するだけでは事業化・収益化は難しい。

実はこの日、KDDIはもう1つの取り組みを明らかにしている。

2030年度に向けて、国内外の企業と一緒に、宇宙領域での新たなビジネスを生み出すプログラムを始めるというものだ。

宇宙での通信インフラの整備と平行して、実際に通信を活用する人や企業を育てようという。

その核となるのがスタートアップ企業だ。

食やエネルギー、医療など幅広い分野で宇宙の新しいビジネスを生み出すためのさまざまな実証実験に取り組むプログラムを用意し、例えば、2025年度には、国際宇宙ステーションや月面を重力や気温なども含めて忠実に再現したデジタル空間の実験環境の提供を始めるほか、2027年度には、実際に低軌道上を周回する実験用の無人の小型衛星も打ち上げる。

2030年にはスタートアップ企業500社、大企業100社が参加する規模のプログラムに育てる構想で、このプログラムで得られた知見は、宇宙だけなく、地上でのビジネスに幅広く展開させることも検討している。

食やエネルギー、医療など幅広い分野で宇宙の新しいビジネスを生み出すためのさまざまな実証実験に取り組むプログラムを用意し、例えば、2025年度には、国際宇宙ステーションや月面を重力や気温なども含めて忠実に再現したデジタル空間の実験環境の提供を始めるほか、2027年度には、実際に低軌道上を周回する実験用の無人の小型衛星も打ち上げる。

2030年にはスタートアップ企業500社、大企業100社が参加する規模のプログラムに育てる構想で、このプログラムで得られた知見は、宇宙だけなく、地上でのビジネスに幅広く展開させることも検討している。

参加するスタートアップは

このプログラムに参加するスタートアップ企業を取材した。

2022年に創業した東京に拠点を置くの「ディッシュウィル」は、食料の安定供給を目指し、植物工場で育てた大豆を代替肉などに加工するビジネスを手がけている。

2022年に創業した東京に拠点を置くの「ディッシュウィル」は、食料の安定供給を目指し、植物工場で育てた大豆を代替肉などに加工するビジネスを手がけている。

砂漠や宇宙など外部環境にかかわらず安定して食料を生産できる体制をつくる目的でこのプログラムへの参加を決めたという。

実際に無重力の状態で大豆の生産や加工が可能かなどについて検証を行う予定で、2035年に宇宙空間での大豆の生産や加工を実現することが目標だ。

実際に無重力の状態で大豆の生産や加工が可能かなどについて検証を行う予定で、2035年に宇宙空間での大豆の生産や加工を実現することが目標だ。

中村明生 代表取締役

「宇宙のような過酷な環境で勝手に育つ大豆はなく、温度変化など生育の環境をリアルタイムでモニタリングするにはやはり通信が不可欠だ。そういう意味で、通信会社がこのような取り組みを始めると言うことで是非参加させてほしいとお願いした」

「宇宙のような過酷な環境で勝手に育つ大豆はなく、温度変化など生育の環境をリアルタイムでモニタリングするにはやはり通信が不可欠だ。そういう意味で、通信会社がこのような取り組みを始めると言うことで是非参加させてほしいとお願いした」

取材を終えて

国内の通信各社は、携帯契約の頭打ちもあって、金融や決済、EC、それにエンタメなどいわゆる非通信分野の事業を強化しているが、私の日々の取材のなかで、各社のトップらが常々口にするのは、通信会社のビジネスの中心は、あくまでも通信だということだ。

人類の活動の場が広がる中、月や宇宙でも高品質な通信サービスを安定して提供することができるか。

通信会社の競争の舞台は、すでに地球を飛び出している。

(5月30日放送)

人類の活動の場が広がる中、月や宇宙でも高品質な通信サービスを安定して提供することができるか。

通信会社の競争の舞台は、すでに地球を飛び出している。

(5月30日放送)

経済部記者

山根 力

2007年入局

松江局、神戸局、鳥取局で勤務

通信業界を取材

山根 力

2007年入局

松江局、神戸局、鳥取局で勤務

通信業界を取材