中国軍を台湾に上陸させない?無人機による台湾防衛の最前線

「三国志の赤壁の戦いでは、小さな軍隊が大軍を打ち破った。われわれは、無人機などを使って中国軍の上陸を阻止することができる」(台湾の軍事専門家)

強大な軍事力を持つ中国とどう対じするのか。台湾では、いま、機動性のある装備や最先端の技術で効果的に防衛しようとする動きを加速させている。

そのひとつが無人機だ。魚雷のように海に潜り、沖合で“敵”に打撃を与えられる水中無人機も開発が進められているという。台湾の防衛戦略の最前線を取材した。

(国際部 木村隆太)

強大な軍事力を持つ中国とどう対じするのか。台湾では、いま、機動性のある装備や最先端の技術で効果的に防衛しようとする動きを加速させている。

そのひとつが無人機だ。魚雷のように海に潜り、沖合で“敵”に打撃を与えられる水中無人機も開発が進められているという。台湾の防衛戦略の最前線を取材した。

(国際部 木村隆太)

空も海も無人機 “魚雷型”で迎撃?

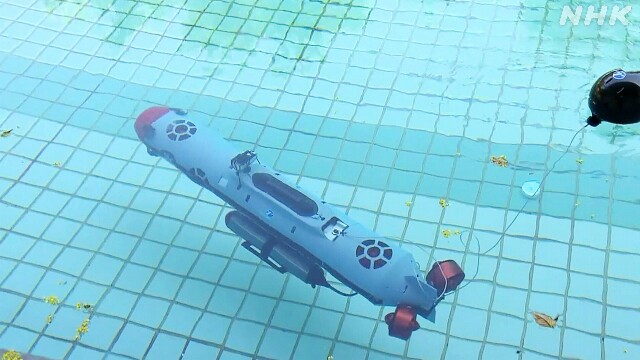

まるで魚のように水中を静かに動き回る物体。

台湾中部の台中にあるメーカーが、開発を進めている魚雷のような形をした水中無人機だ。

台湾中部の台中にあるメーカーが、開発を進めている魚雷のような形をした水中無人機だ。

高度な水中カメラを搭載することで偵察用として活用できるだけでなく、爆発物を搭載すれば、侵攻してきた“敵”を迎撃することもできるという。

1979年に設立されたこの企業、かつてはリモコンで操縦ができるおもちゃの車やヘリコプターを作っていた。その技術を生かし、10年ほど前から機動性の高い無人機の開発に力を入れている。

1979年に設立されたこの企業、かつてはリモコンで操縦ができるおもちゃの車やヘリコプターを作っていた。その技術を生かし、10年ほど前から機動性の高い無人機の開発に力を入れている。

編隊を組んで飛行できる無人機などを製造してきた。最近では、水上から攻撃することも可能な無人ボートの開発も進めているという。

関係者によると、台湾軍はこの企業が開発するさまざまな無人機に関心を寄せていて、今後、購入を検討しているという。官民挙げて、無人機の技術開発に力を入れ、防衛力を高めようとしている形だ。

関係者によると、台湾軍はこの企業が開発するさまざまな無人機に関心を寄せていて、今後、購入を検討しているという。官民挙げて、無人機の技術開発に力を入れ、防衛力を高めようとしている形だ。

蘇 総経理

「私たちは45年間の製造経験に基づいて、小型、中型、大型の無人機を作っている。基本的に商用だが、台湾当局の求めに応じて将来的には軍事利用も可能な無人機を開発していくだろう」

「私たちは45年間の製造経験に基づいて、小型、中型、大型の無人機を作っている。基本的に商用だが、台湾当局の求めに応じて将来的には軍事利用も可能な無人機を開発していくだろう」

強大化する中国の軍事力 国防費は台湾の10倍超

台湾が、近年、無人機の開発を急ぐ背景には、中国の軍事力に対する危機感がある。

中国のことしの国防費は公表分だけでも去年より7.2%多く、日本円で34兆円あまりで、台湾の10倍以上に上る。とりわけ中国海軍は、すでにアメリカ海軍をしのぐ数の艦艇を保有しているとされる。

5月に入ってからは、3隻目の空母「福建」が試験航海を行った。

中国のことしの国防費は公表分だけでも去年より7.2%多く、日本円で34兆円あまりで、台湾の10倍以上に上る。とりわけ中国海軍は、すでにアメリカ海軍をしのぐ数の艦艇を保有しているとされる。

5月に入ってからは、3隻目の空母「福建」が試験航海を行った。

「福建」は艦載機を加速して発進させる電磁式カタパルトが初めて装備されているとされ、これまでの空母よりもさまざまな機体の運用が可能になると指摘されている。空母「福建」は、台湾方面などを含む東シナ海を管轄する東海艦隊に配備されるとみられている。

さらに中国軍は、5月下旬に台湾をほぼ取り囲む海域や、台湾の離島の金門島などの周辺で軍事演習を実施したと発表。台湾の頼清徳氏が、新総統に就任して3日後のことだった。

さらに中国軍は、5月下旬に台湾をほぼ取り囲む海域や、台湾の離島の金門島などの周辺で軍事演習を実施したと発表。台湾の頼清徳氏が、新総統に就任して3日後のことだった。

中国軍は「『台湾独立』の分裂勢力が独立を企てる行為に対する強力な戒めだ」としていて、今後も頼政権への圧力を強める構えだ。

中国の無人機にどう対応? 最前線・金門で“無力化”に向け整備

その中国側の無人機にどう対処するのかも、台湾では課題になっている。

過去に中国大陸に近い金門島周辺に接近した無人機が台湾の軍の様子を撮影し、その動画が中国のSNSに拡散された。台湾軍はこうした無人機の飛来を妨害する装備の導入も急いでいるという。

過去に中国大陸に近い金門島周辺に接近した無人機が台湾の軍の様子を撮影し、その動画が中国のSNSに拡散された。台湾軍はこうした無人機の飛来を妨害する装備の導入も急いでいるという。

王CEO

「無人機の防衛システムはすでに金門島に2セット配備している。台湾国防部はその規模を26セットに拡大する予定だ」

「無人機の防衛システムはすでに金門島に2セット配備している。台湾国防部はその規模を26セットに拡大する予定だ」

こう語るのは、台湾北部に位置する新竹にあるベンチャー企業の王毓駒CEOだ。王氏の企業では、無人機の位置を特定できるレーダー装置を開発した。

このレーダー、妨害用電波を発する機材などを組み合わせて使うことで、半径5キロ圏内に侵入してきた小型無人機などの群れを無力化して、飛行できなくさせるという。

王CEO

「世界の流れはAIで制御した無人機の群れを使うことだ。こうした無人機への対応が非常に重要になっている」

「世界の流れはAIで制御した無人機の群れを使うことだ。こうした無人機への対応が非常に重要になっている」

大学では“無人機人材”を養成

ハード面の開発が進められる一方、無人機を扱える若手の人材育成も始まっている。

取材で訪れたのは、台北にある船舶の航行技術などを学ぶ台北海洋科技大学だ。防衛について学ぶ必修科目に、無人機操縦の実技を2023年秋から取り入れた。台湾の大学で初めてだという。

取材で訪れたのは、台北にある船舶の航行技術などを学ぶ台北海洋科技大学だ。防衛について学ぶ必修科目に、無人機操縦の実技を2023年秋から取り入れた。台湾の大学で初めてだという。

取材で訪れた際には、まず教室で授業が行われていた。教壇に立つのは軍人の教官だ。ウクライナやロシアが使用した無人機の効果について説明していた。

その授業が終わると学生たちは校舎の外に出て、実際に無人機の操縦を始めた。使用されていたのは台湾で製造された訓練用の小型無人機。中国製のものはキャンパスで使用は認められていないという。初心者にも扱いやすいということで、なかにはおもちゃを扱うかのように15分ほどで操縦に慣れてしまう学生もいた。

その授業が終わると学生たちは校舎の外に出て、実際に無人機の操縦を始めた。使用されていたのは台湾で製造された訓練用の小型無人機。中国製のものはキャンパスで使用は認められていないという。初心者にも扱いやすいということで、なかにはおもちゃを扱うかのように15分ほどで操縦に慣れてしまう学生もいた。

屋外で楽しそうに無人機を操縦する学生たちの姿からは緊張感は伝わってこなかったが、この授業を企画した教授は、学生たちの意識もかつてとは変わってきているという。

林教授

「ウクライナを台湾に置き換えて考え、次第に危機意識が生まれている。もし本当に戦争が起きたら、どのように台湾の役に立てるのか。誰もが台湾のために役割を果たしたいと考えて、この授業を受けている」

「ウクライナを台湾に置き換えて考え、次第に危機意識が生まれている。もし本当に戦争が起きたら、どのように台湾の役に立てるのか。誰もが台湾のために役割を果たしたいと考えて、この授業を受けている」

手がかりはウクライナ 専門家「無人機で中国軍の上陸を阻止」

中国や台湾の軍事政策を研究する専門家は、無人機をめぐる台湾の意識の変化の背景には、ウクライナ軍が無人機を使ってロシアに対抗していることなどがあると指摘する。

蘇紫雲氏

「ウクライナの経験は台湾に重要な示唆を与えた。防衛する側にとって、予算が比較的少なくても、無人機は比較的低価格で大量に製造できるため、中国の数の力を抑えることができる」

「ウクライナの経験は台湾に重要な示唆を与えた。防衛する側にとって、予算が比較的少なくても、無人機は比較的低価格で大量に製造できるため、中国の数の力を抑えることができる」

台湾は、大規模な中国軍に対して、より機動性のある装備で効果的に戦う「非対称戦」で向き合う戦略だという。

蘇紫雲氏

「歴史上多くの成功例がある。三国志の赤壁の戦い※では、蜀と呉の小さな軍隊は、魏の曹操の大軍を打ち破ることができた。これは『非対称戦』のモデルだ。現代ではミサイルや無人機という違う手段を使う。われわれは無人機で艦艇を攻撃し、中国軍の上陸を阻止することができる。台湾の産業基盤は非常に強力で、無人機の生産を迅速に進めることができるだろう」

「歴史上多くの成功例がある。三国志の赤壁の戦い※では、蜀と呉の小さな軍隊は、魏の曹操の大軍を打ち破ることができた。これは『非対称戦』のモデルだ。現代ではミサイルや無人機という違う手段を使う。われわれは無人機で艦艇を攻撃し、中国軍の上陸を阻止することができる。台湾の産業基盤は非常に強力で、無人機の生産を迅速に進めることができるだろう」

※赤壁の戦い

後漢末期、数十万の兵力で攻めてくる曹操軍を、数万の兵力の劉備と孫権の連合軍が迎え撃ったとされる戦い。数で劣る連合軍側が勝利して曹操軍が撤退し、その後、魏・呉・蜀の三国時代へとつながった。

後漢末期、数十万の兵力で攻めてくる曹操軍を、数万の兵力の劉備と孫権の連合軍が迎え撃ったとされる戦い。数で劣る連合軍側が勝利して曹操軍が撤退し、その後、魏・呉・蜀の三国時代へとつながった。

(4月30日「キャッチ!世界のトップニュース」で放送)

国際部記者

木村 隆太

2017年入局 熊本局 福岡局で刑務所や更生保護を中心に取材

2023年8月から現所属 主に中国を担当

木村 隆太

2017年入局 熊本局 福岡局で刑務所や更生保護を中心に取材

2023年8月から現所属 主に中国を担当