助かる命が助からなくなる… “救急車呼んだら7700円”の背景

「救急車で運ばれても入院に至らなかった場合は7700円を支払う」

そんな取り組みが三重県松阪市で6月1日から始まり、注目を集めています。

「呼びたくても、ためらってしまうかもしれない」

「結果として大したことなければ、払うのも仕方ない」

賛否さまざまな意見が出ていますが、なぜこうした取り組みが始まることになったのでしょうか。

取材を進めると見えてきたのが、これまで助かっていた命が助からなくなるかもしれない、救急医療をめぐる危機的な状況でした。

(津放送局記者 周防則志 加賀ひかる / ディレクター 杉野希都)

そんな取り組みが三重県松阪市で6月1日から始まり、注目を集めています。

「呼びたくても、ためらってしまうかもしれない」

「結果として大したことなければ、払うのも仕方ない」

賛否さまざまな意見が出ていますが、なぜこうした取り組みが始まることになったのでしょうか。

取材を進めると見えてきたのが、これまで助かっていた命が助からなくなるかもしれない、救急医療をめぐる危機的な状況でした。

(津放送局記者 周防則志 加賀ひかる / ディレクター 杉野希都)

初の10分超え いま救急車がピンチ

「火事ですか?救急ですか?」

松阪市と多気町、明和町の3自治体を管轄する松阪地区広域消防組合の本部です。

松阪市と多気町、明和町の3自治体を管轄する松阪地区広域消防組合の本部です。

交通事故やけが、病気…ひっきりなしに住民からの通報がかかってきて、ふだん稼働させている救急車13台が次々と出動します。

去年、出動件数はおよそ1万6000件と過去最多になりました。

去年、出動件数はおよそ1万6000件と過去最多になりました。

松本昌孝 救急課長補佐

「1日の出動件数が平均の2倍になる日もあります。出動が重なることで、遠く離れた場所にある消防署から出動せざるを得ないこともあり、ひっ迫しています」

「1日の出動件数が平均の2倍になる日もあります。出動が重なることで、遠く離れた場所にある消防署から出動せざるを得ないこともあり、ひっ迫しています」

こうした状況は松阪市に限ったことではありません。

総務省消防庁によると、去年の救急車の出動件数は全国でおよそ760万件。

コロナ禍での外出自粛などの影響で一時、減った時期があったものの、その後、急増。

過去最多を2年連続で更新しています。

総務省消防庁によると、去年の救急車の出動件数は全国でおよそ760万件。

コロナ禍での外出自粛などの影響で一時、減った時期があったものの、その後、急増。

過去最多を2年連続で更新しています。

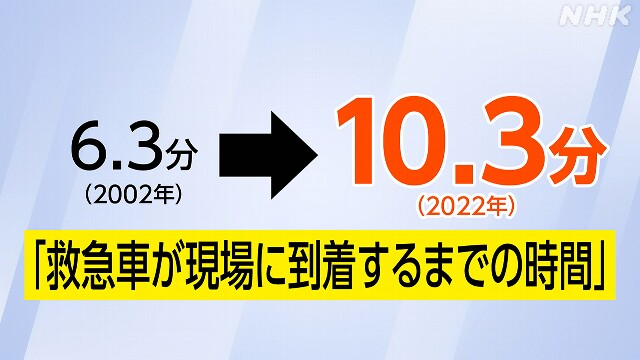

さらにこの影響で、119番通報を受けてから救急車が現場に到着するまでの平均時間は、最新のおととし時点のデータで10.3分に。

20年前より4分遅くなり、初めて10分をこえました。

心臓の疾患が原因で心停止した際に、救命処置をとらないまま10分を超えると生存が極めて難しくなるとされていて、今、救急車をめぐる状況は危機的だと言えます。

心臓の疾患が原因で心停止した際に、救命処置をとらないまま10分を超えると生存が極めて難しくなるとされていて、今、救急車をめぐる状況は危機的だと言えます。

搬送されてきた人の6割が入院しない病院も…

いったいなぜ、こうした事態が起きているのか。

患者が搬送される先の病院での状況を調べてみることにしました。

患者が搬送される先の病院での状況を調べてみることにしました。

愛知県瀬戸市にある「陶生病院」の救命救急センターでは、1日あたりの救急搬送の数がこの10年で2割以上増えたといいます。

この日、搬送されてきたのは70代の男性。

もともと心臓や腎臓に持病がある中、ふだんと違う息苦しさを感じたため、心配になって救急車を呼んだと話します。

この日、搬送されてきたのは70代の男性。

もともと心臓や腎臓に持病がある中、ふだんと違う息苦しさを感じたため、心配になって救急車を呼んだと話します。

患者

「迷惑がられるかなと3日くらい我慢していたんですが、やはり心配で…。本当は車で来ようと思ったんですけど、救急車の方が早いかなと思って呼びました」

「迷惑がられるかなと3日くらい我慢していたんですが、やはり心配で…。本当は車で来ようと思ったんですけど、救急車の方が早いかなと思って呼びました」

診断の結果は「かぜ」。

到着から2時間後、男性は帰宅しました。

こうしたケースは決して珍しいものではなく、この病院では、救急搬送されてきた患者のうち、入院の必要がなかった人は6割に上るといいます。

現場の医師は、コロナ禍で健康への不安が高まり、救急車を呼ぶハードルが下がったのではないかと話します。

到着から2時間後、男性は帰宅しました。

こうしたケースは決して珍しいものではなく、この病院では、救急搬送されてきた患者のうち、入院の必要がなかった人は6割に上るといいます。

現場の医師は、コロナ禍で健康への不安が高まり、救急車を呼ぶハードルが下がったのではないかと話します。

市原利彦 救命救急センター長

「心配だからということで、発熱しただけで救急車に乗ってくる人もいます。コロナが落ち着けばこうした搬送は減ると思っていたんですが、逆に増えている状況にびっくりしています」

「心配だからということで、発熱しただけで救急車に乗ってくる人もいます。コロナが落ち着けばこうした搬送は減ると思っていたんですが、逆に増えている状況にびっくりしています」

救急車しか病院に行く手立てがない

取材を進めると、救急車を呼ばざるを得ない人が増えている、ほかの理由も見えてきました。

ズボンをはく時に転倒し、数時間たっても痛みが引かないため、救急車を呼んだという80代の男性。

認知症の妻と2人暮らしで、病院に連れてきてくれる家族はだれもいなかったと言います。

ズボンをはく時に転倒し、数時間たっても痛みが引かないため、救急車を呼んだという80代の男性。

認知症の妻と2人暮らしで、病院に連れてきてくれる家族はだれもいなかったと言います。

市原医師「このまま帰れそうですよ、入院する必要はないです。こういうふうに動けない時に、息子さんや娘さんは来てくれないですか?」

患者「なかなか来られないだろうなぁ…。痛いのでタクシーに乗るのもちょっと心配やったから救急車で来たのですが…」

患者「なかなか来られないだろうなぁ…。痛いのでタクシーに乗るのもちょっと心配やったから救急車で来たのですが…」

幸い、男性に骨折などはなく、軽い打撲と診断されました。

高齢化が進み、社会や家族のあり方が変わっていく中で、移動手段がないために救急車を呼ぶという人も多いといいます。

救命救急センターの市原利彦センター長は、現場の医師としての葛藤を次のように話します。

高齢化が進み、社会や家族のあり方が変わっていく中で、移動手段がないために救急車を呼ぶという人も多いといいます。

救命救急センターの市原利彦センター長は、現場の医師としての葛藤を次のように話します。

陶生病院 市原利彦 救命救急センター長

「救急医としては、すべての患者を受け入れて診てあげたいです。でも、今のまま軽症者を断らずに受け入れ続けていると、いつか重症患者を見落とすなり、十分な対処ができなくなる可能性もあると思うんです。1分1秒を争う場合とそうでない場合がある。来院のしかたや時間帯など、もう少し工夫してもらえるとありがたいのですが…。でも、患者が『救急だ』と思えば『救急だ』と私も思います。難しいです」

「救急医としては、すべての患者を受け入れて診てあげたいです。でも、今のまま軽症者を断らずに受け入れ続けていると、いつか重症患者を見落とすなり、十分な対処ができなくなる可能性もあると思うんです。1分1秒を争う場合とそうでない場合がある。来院のしかたや時間帯など、もう少し工夫してもらえるとありがたいのですが…。でも、患者が『救急だ』と思えば『救急だ』と私も思います。難しいです」

“搬送しない”ケースも

出動件数が増えている要因はこれだけではありません。

搬送する消防の現場では、次のようなケースも目立つようになっているといいます。

搬送する消防の現場では、次のようなケースも目立つようになっているといいます。

通報者の女性「私は義理の妹なんですが、本人は、象みたいに両足が腫れていて…」

通報してきたのは、離れて暮らす親族で、80代の義理の姉を訪ねたところ、足が大きく腫れているのに気づいて心配して連絡したといいます。

消防「いつ頃からこういう状態になったかわからないですか?」

通報者の女性「ちょっと分からない。私に『帰れ、帰れ』って言ってますので」

消防「それでは救急車を向かわせますので、電話を切ってしばらくお待ちください」

通報者の女性「ちょっと分からない。私に『帰れ、帰れ』って言ってますので」

消防「それでは救急車を向かわせますので、電話を切ってしばらくお待ちください」

通報を受けて救急車が出動しましたが、30分後、患者を搬送することなく帰ってきました。

なぜなのか聞くと…。

なぜなのか聞くと…。

出動した救急隊員

「本人が納得してもらえるように説明は強くさせてもらったんですが、かたくなに拒否されました。急激に悪化したものではないということなので、緊急性は低いと判断し、搬送はしませんでした」

「本人が納得してもらえるように説明は強くさせてもらったんですが、かたくなに拒否されました。急激に悪化したものではないということなので、緊急性は低いと判断し、搬送はしませんでした」

ひとり暮らしの高齢者が増える中、離れて暮らす親族などから通報を受けたものの、実際は軽症だったり、本人から搬送を断られたりするケースも多いといいます。

松阪地区広域消防組合の松本昌孝救急課長補佐は「1時間以上現場で説得をして搬送に至らなかった事案もある」としたうえで、次のように話しています。

松阪地区広域消防組合の松本昌孝救急課長補佐は「1時間以上現場で説得をして搬送に至らなかった事案もある」としたうえで、次のように話しています。

松阪地区広域消防組合 松本昌孝 救急課長補佐

「救急出動が重なることで、救急車が早期に傷病者のもとへ到着できない、助かるはずの命が助からない、早期治療ができなくなるといったことも考えられます。救急車の適正利用が必要だと考えています」

「救急出動が重なることで、救急車が早期に傷病者のもとへ到着できない、助かるはずの命が助からない、早期治療ができなくなるといったことも考えられます。救急車の適正利用が必要だと考えています」

出動件数減に向け “軽症者から7700円”

こうした背景の中で松阪市で始まったのが、冒頭で紹介した「救急車で運ばれても入院に至らなかった場合は7700円を支払う」という取り組みです。

取り組みが始まるという報道がされた際に、「救急車の有料化」として、メディアやSNSなどで大きな話題となりましたが、松阪市では「市や消防が徴収するものではなく、有料化にはあたらない」と話します。

いったいどういうことなのか。

活用するのは「選定療養費」という仕組みです。

「選定療養費」とは、病床が200床以上ある病院を紹介状なしに受診した際にかかる費用のこと。

払ったことがある、という人もいるのではないでしょうか。

取り組みが始まるという報道がされた際に、「救急車の有料化」として、メディアやSNSなどで大きな話題となりましたが、松阪市では「市や消防が徴収するものではなく、有料化にはあたらない」と話します。

いったいどういうことなのか。

活用するのは「選定療養費」という仕組みです。

「選定療養費」とは、病床が200床以上ある病院を紹介状なしに受診した際にかかる費用のこと。

払ったことがある、という人もいるのではないでしょうか。

これまで市内にある3つの総合病院では、救急車で運ばれてきた患者からはいっさい徴収していなかったのですが、市や消防と協議した上で、救急搬送されたものの入院に至らなかった場合に7700円を徴収することになったのです。

従来からある仕組みを活用したもので、軽症でも事故などで搬送された場合は対象外となり、徴収するかどうかは最終的には病院の医師が判断します。

そもそも「選定療養費」とは、総合病院への患者の集中を防ぎ、地域の診療所などとの役割を分けるために導入されたもの。

つまり、市としては軽症の場合は費用がかかるようにすることで、救急車を呼ぶ前に地域の診療所やかかりつけ医なども検討してもらい、出動件数の抑制につなげたいというねらいなのです。

従来からある仕組みを活用したもので、軽症でも事故などで搬送された場合は対象外となり、徴収するかどうかは最終的には病院の医師が判断します。

そもそも「選定療養費」とは、総合病院への患者の集中を防ぎ、地域の診療所などとの役割を分けるために導入されたもの。

つまり、市としては軽症の場合は費用がかかるようにすることで、救急車を呼ぶ前に地域の診療所やかかりつけ医なども検討してもらい、出動件数の抑制につなげたいというねらいなのです。

糸川千久佐課長

「救急車が患者のもとにはやく駆けつけられない事態がすでに起きています。救急医療を松阪地区で継続して維持していくために、やはり何か始めなければならないと考え、導入に至りました」

「救急車が患者のもとにはやく駆けつけられない事態がすでに起きています。救急医療を松阪地区で継続して維持していくために、やはり何か始めなければならないと考え、導入に至りました」

とはいえ、自分で軽症かどうかを判断するのは難しいですし、通報をためらうことにつながるのではないかと聞くと。

糸川千久佐課長

「自分が軽症か重症か分からず、どうしたらいいか分からない中で、救急車の要請をしている市民も多いと思います。やはりふだんと様子が違うときなどは、ためらわず119番通報はしてほしいです。ただ、ぎりぎりまで我慢して119番という形ではなく、早めに病院にかかるとか、事前にかかりつけ医に相談できるといった受診行動をとってほしいと考えています」

「自分が軽症か重症か分からず、どうしたらいいか分からない中で、救急車の要請をしている市民も多いと思います。やはりふだんと様子が違うときなどは、ためらわず119番通報はしてほしいです。ただ、ぎりぎりまで我慢して119番という形ではなく、早めに病院にかかるとか、事前にかかりつけ医に相談できるといった受診行動をとってほしいと考えています」

救急車呼ぶべき? 広がる相談窓口

では実際に、自分や家族の体調が悪くなり、救急車を呼ぶべきなのかどうか迷った場合はどうしたらいいのでしょうか。

そうした時に電話で相談できるサービスとしていま、急速に広がりつつあるのが「#7119」です。

そうした時に電話で相談できるサービスとしていま、急速に広がりつつあるのが「#7119」です。

この番号にかけると、看護師などが症状を聞き取って、「すぐに救急車を呼ぶべき」だとか、「翌日以降の受診でよい」といった医療につながる適切なタイミングを教えてくれます。

ただ、「#7119」はまだサービスが始まっていない地域もあります。

ただ、「#7119」はまだサービスが始まっていない地域もあります。

そうした地域であっても、各自治体が同様のサービスを提供していることもあるので、気になる方はぜひ調べてみてください。

また、こうした相談ができない地域に住む人でも活用出来るのが「Q助」というアプリです。

また、こうした相談ができない地域に住む人でも活用出来るのが「Q助」というアプリです。

総務省消防庁が提供しているもので、症状について該当する情報を選択していくと、「今すぐ救急車を呼びましょう」とか「救急ではありませんが医療機関を受診しましょう」などと、緊急度に応じて必要な対応が表示されます。

スマートフォンのアプリとしても、インターネットのブラウザ上でも使えます。

呼ぼうかな、どうしようかな、などと考える余裕があるときには、ぜひこうしたサービスを活用してみてください。

スマートフォンのアプリとしても、インターネットのブラウザ上でも使えます。

呼ぼうかな、どうしようかな、などと考える余裕があるときには、ぜひこうしたサービスを活用してみてください。

必要な人が必要なタイミングで医療に

今回、取材を始める前までは、「救急車の出動件数が増えている。適切な利用を」ということが叫ばれる主な要因には「酔っ払って歩けない」「救急外来は並ぶので救急車が早いと思った」といった、明らかに不適切な利用があるのだと思っていました。

しかし、取材を進める中で分かってきたのは、そうした通報はほとんどなく、何らかの不調を感じながら「どうしたらいいのかわからず不安だ」という人が、圧倒的に多かったということです。

その不安な思いをすべて受け止めてくれていたのが119番であって、救急車だったのだと思います。

しかし、取材を進める中で分かってきたのは、そうした通報はほとんどなく、何らかの不調を感じながら「どうしたらいいのかわからず不安だ」という人が、圧倒的に多かったということです。

その不安な思いをすべて受け止めてくれていたのが119番であって、救急車だったのだと思います。

「苦しくて我慢できない」とか「意識がもうろうとしている」など、一大事の時はためらわずに救急車を呼ぶことが大切です。

ただ、余裕があるときには電話で相談してみたり、かかりつけ医に連絡してみたり、といった別の選択肢について日頃から考えておくことも大切なのだとわかりました。

助かる命を助けるために。

救急車で搬送されるにしても、自分であとから病院に行くにしても、必要な人が必要なタイミングで医療につながるようになっていってほしいと思います。

(5月31日 おはよう日本 放送)

ただ、余裕があるときには電話で相談してみたり、かかりつけ医に連絡してみたり、といった別の選択肢について日頃から考えておくことも大切なのだとわかりました。

助かる命を助けるために。

救急車で搬送されるにしても、自分であとから病院に行くにしても、必要な人が必要なタイミングで医療につながるようになっていってほしいと思います。

(5月31日 おはよう日本 放送)

津放送局記者

周防則志

2020年入局。山口県出身。津局が初任地。

地域の課題を解決する報道を目指している。

周防則志

2020年入局。山口県出身。津局が初任地。

地域の課題を解決する報道を目指している。

津放送局記者

加賀ひかる

2022年入局。津市出身。津局が初任地。

事件や事故担当で日々、県内を奔走中。

加賀ひかる

2022年入局。津市出身。津局が初任地。

事件や事故担当で日々、県内を奔走中。

津放送局ディレクター

杉野希都

京都市出身。2020年から津放送局でディレクター。

漁村や水産業など主に「海」をテーマに取材。

杉野希都

京都市出身。2020年から津放送局でディレクター。

漁村や水産業など主に「海」をテーマに取材。