新たな蚊の脅威 どうやって身を守る?

夏になると、私たちを悩ませる「蚊」。

でも、かゆい、わずらわしい…だけでは済まされない、深刻な事態を引き起こしています。

蚊が媒介し、高熱などの症状を引き起こすデング熱の感染者数が、中南米や東南アジアを中心に世界で過去最多を更新。

日本でも、今年、海外に渡航し感染した人の報告が、すでに25都道府県で確認されています。

しかも、殺虫剤が効きづらい、“スーパー耐性蚊”が出現するなど、その対策は難しくなっています。

“スーパー耐性蚊”の実態、さらに、蚊に立ち向かうため意外な発想で生まれた最新技術についてもお伝えします。

(松山放送局ディレクター 森陽裕)(第2制作センター(社会)ディレクター 中島聡)

でも、かゆい、わずらわしい…だけでは済まされない、深刻な事態を引き起こしています。

蚊が媒介し、高熱などの症状を引き起こすデング熱の感染者数が、中南米や東南アジアを中心に世界で過去最多を更新。

日本でも、今年、海外に渡航し感染した人の報告が、すでに25都道府県で確認されています。

しかも、殺虫剤が効きづらい、“スーパー耐性蚊”が出現するなど、その対策は難しくなっています。

“スーパー耐性蚊”の実態、さらに、蚊に立ち向かうため意外な発想で生まれた最新技術についてもお伝えします。

(松山放送局ディレクター 森陽裕)(第2制作センター(社会)ディレクター 中島聡)

殺虫剤が効きづらい“スーパー耐性蚊”の出現

私たちを脅かす“新たな蚊”の存在が明らかになってきています。殺虫剤が効きづらい“スーパー耐性蚊”と呼ばれる蚊です。世界で初めて、日本の研究チームが発見しました。

国立感染症研究所 葛西真治さん

「普通の蚊が1で死ぬものが1000倍の殺虫剤を使わなければ死なない。こういったものが出てきているということです」

「普通の蚊が1で死ぬものが1000倍の殺虫剤を使わなければ死なない。こういったものが出てきているということです」

では実際にどれほど殺虫剤が効きづらいのか。実験を見せてもらいました。

通常の蚊に殺虫剤を吹きかけると…

通常の蚊に殺虫剤を吹きかけると…

通常の蚊は30秒ですべて動けなくなりました。一方、“スーパー耐性蚊”は、10分以上経っても、1匹も死ぬことはありませんでした。

葛西さんがこの“スーパー耐性蚊”を発見したのは2年前、東南アジアでした。その後の調査では、日本でも2017年に中部国際空港で侵入していたことがわかっています。

葛西さんはこの“スーパー耐性蚊”が各地で増え続けていることが、デング熱の感染拡大に関係があると見ています。

そのため今、“スーパー耐性蚊”がどこに生息しているのか、世界の専門機関と連携し、全容解明を急いでいます。

葛西さんはこの“スーパー耐性蚊”が各地で増え続けていることが、デング熱の感染拡大に関係があると見ています。

そのため今、“スーパー耐性蚊”がどこに生息しているのか、世界の専門機関と連携し、全容解明を急いでいます。

国立感染症研究所 葛西真治さん

「同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用されることによって、殺虫剤に強い形質、遺伝子を持ったものが生き残って、それが少しずつ頻度を増して集団の中で大部分を占めていく。耐性遺伝子を持った蚊がどれくらい広がっているか調べていきたいと思います」

「同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用されることによって、殺虫剤に強い形質、遺伝子を持ったものが生き残って、それが少しずつ頻度を増して集団の中で大部分を占めていく。耐性遺伝子を持った蚊がどれくらい広がっているか調べていきたいと思います」

開発最前線 虫よけ成分を使わない!?蚊よけクリーム

殺虫剤が効きづらい蚊が出現する中、どう身を守ればよいのか。

新たな対策に注目が集まっています。

デング熱の感染者数が去年13万人を超えたタイで、日本で開発された蚊よけクリームが使われ始めています。

新たな対策に注目が集まっています。

デング熱の感染者数が去年13万人を超えたタイで、日本で開発された蚊よけクリームが使われ始めています。

手がけたのは、日本の大手日用品メーカーです。このクリームには、従来の化学合成の虫よけ成分は使われていません。それを可能にしたのは、シリコーンオイル。化粧品やシャンプーなどに使われている成分です。それに特殊な加工をすることで、蚊の対策に生かしました。

この蚊よけクリームを腕に塗って、大量の蚊がいる容器に入れてみると、クリームを塗った肌を蚊が刺すことはなく、肌に止まっても1秒以内に離れていきました。

この蚊よけクリームを腕に塗って、大量の蚊がいる容器に入れてみると、クリームを塗った肌を蚊が刺すことはなく、肌に止まっても1秒以内に離れていきました。

なぜ蚊はこのクリームを避けるのでしょうか?

その理由は、蚊の脚の構造にあります。

その理由は、蚊の脚の構造にあります。

蚊の脚には微細な凹凸がたくさんあるため、水をよくはじく性質を持っています。蚊の足の表面を模した面に水をたらすと、はじいていることがよくわかります。

一方で、シリコーンオイルはなじみやすい特徴があり、蚊の脚の表面であっても、すぐさま浸透していきます。

一方で、シリコーンオイルはなじみやすい特徴があり、蚊の脚の表面であっても、すぐさま浸透していきます。

そのため、蚊はシリコーンオイルに触れると、足がひきこまれるような感覚になり、嫌がって飛び去るとみられています。実際、オイルから離れた蚊は、その後に脚をすりあわせるようにしてオイルをぬぐうような行為をするといいます。

蚊よけクリームを開発した仲川喬雄さんによれば、気温が高く、1年中、蚊に悩まされるタイの人たちにとって、蚊を殺さずに、手軽に蚊から身を守る方法のニーズが高まっているといいます。

日用品メーカー 研究開発 室長 仲川喬雄さん

「タイは家の中に常に蚊がいるっていうような状態。耐性蚊が家の中に入ってきた時、家庭用殺虫剤で殺そうとしても、死なないっていうようなところがあるので殺さないで蚊から身を守る」

「タイは家の中に常に蚊がいるっていうような状態。耐性蚊が家の中に入ってきた時、家庭用殺虫剤で殺そうとしても、死なないっていうようなところがあるので殺さないで蚊から身を守る」

開発最前線 逆転の発想で生まれた蚊を寄せつけない服とは

“逆転の発想”で生まれた新たな技術が、注目を集めています。

岐阜大学発のベンチャー企業です。

大学の研究から生まれた特許技術を使って、蚊を寄せつけない服の開発を進めています。

岐阜大学発のベンチャー企業です。

大学の研究から生まれた特許技術を使って、蚊を寄せつけない服の開発を進めています。

服に使われているのは、繊維の特殊な加工技術。一定の力を繊維に加えることで、亀裂のような微細な孔(あな)をあけることができるといいます。

大きさは20~30ナノメートルで、髪の毛の太さの1000分の1です。

大きさは20~30ナノメートルで、髪の毛の太さの1000分の1です。

従来の“蚊を寄せつけない服”は、繊維の表面に、蚊が嫌がる忌避剤を塗るのが一般的です。

しかし、雨が降ったり、洗濯をしたりすると忌避剤がはがれ、その効果が徐々に落ちてしまっていました。

そこでこのベンチャー企業は、繊維自体に穴を開け、そこに忌避剤を閉じ込めることにしました。

すると、水に強く、効果の持続性も高めることができました。

孔(あな)があくことは、これまで不良品と見られていましたが、この技術によって、強みへと変化したのです。

そこでこのベンチャー企業は、繊維自体に穴を開け、そこに忌避剤を閉じ込めることにしました。

すると、水に強く、効果の持続性も高めることができました。

孔(あな)があくことは、これまで不良品と見られていましたが、この技術によって、強みへと変化したのです。

この“逆転の発想”で生まれた技術に関心を寄せたのが、デング熱の感染者が増加しているマレーシアの研究者たち。虫よけ効果が持続する素材にニーズがあると考え、共同で商品化を目指しています。

素材開発メーカー社長 長曽我部竣也さん

「工業的には欠陥として、もう捨てられてしまうような原理だったんです。これを見方を変えることによって課題解決として使っていただく。マレーシアなど東南アジアでは、暑いので汗もかきますし、雨期のシーズンが多いのでより持続するようなものもすごく求められています」

「工業的には欠陥として、もう捨てられてしまうような原理だったんです。これを見方を変えることによって課題解決として使っていただく。マレーシアなど東南アジアでは、暑いので汗もかきますし、雨期のシーズンが多いのでより持続するようなものもすごく求められています」

薬を使わずに かゆみを忘れるデバイス!?

一方、蚊のかゆみの対策に、一風変わった方法で挑んでいる企業があります。大学の研究者たちが集まって立ちあげたIoT機器などの製造を手がけるベンチャー企業です。

この企業は、かゆみを感じないようにするデバイスの開発に取り組んでいます。このデバイスの四角い金属面をかゆい場所に押し当てると、かゆみの感覚が弱まるといいます。

この企業は、かゆみを感じないようにするデバイスの開発に取り組んでいます。このデバイスの四角い金属面をかゆい場所に押し当てると、かゆみの感覚が弱まるといいます。

かゆみの感覚は痛みの感覚よりも弱く、かゆい場所をぶつけたりして痛みを感じると、かゆみが打ち消されます。この人間の錯覚を利用して、“やけどしそうな熱さの感覚”を与えることで、かゆみを緩和する仕組みです。

実際にこのデバイスを体に当ててみると…チクッとした痛みを感じます。

デバイスを当てた直後の肌の温度をサーモグラフィーで見てみると…。

実際にこのデバイスを体に当ててみると…チクッとした痛みを感じます。

デバイスを当てた直後の肌の温度をサーモグラフィーで見てみると…。

肌にあてた四角い金属面は、外側が40℃、内側が15℃と2つの温度帯に分かれています。この2つの温度に同時に刺激されると、60℃程度の熱さだと感じる錯覚が作れるといいます。熱さや痛みの感覚はあくまで錯覚で、実際に皮膚はまったく傷つきません。

このデバイスを開発した伊庭野健造さんです。

妻の肌が弱く、蚊にさされた時に皮膚をかいて肌荒れにつながることがあったため、かゆみを押さえることができないかと考えたのが開発のきっかけでした。現在、このデバイスを年内に商品化できるように目指しています。

このデバイスを開発した伊庭野健造さんです。

妻の肌が弱く、蚊にさされた時に皮膚をかいて肌荒れにつながることがあったため、かゆみを押さえることができないかと考えたのが開発のきっかけでした。現在、このデバイスを年内に商品化できるように目指しています。

IoT機器開発メーカー 伊庭野建造さん

「私たちの研究では温度をコントロールすることがすごく得意だったんですけど、温かいという刺激と冷たいという刺激を同時に与えると、痛いと錯覚するっていうことを知っていたんですね。その錯覚を使ってかゆみを止めるようなことをすれば、非常に有益なんじゃないかなと」

「私たちの研究では温度をコントロールすることがすごく得意だったんですけど、温かいという刺激と冷たいという刺激を同時に与えると、痛いと錯覚するっていうことを知っていたんですね。その錯覚を使ってかゆみを止めるようなことをすれば、非常に有益なんじゃないかなと」

進む水際対策

“スーパー耐性蚊”を含め、感染症を媒介する蚊が海外から侵入するのを防ぐため、日本の玄関口・成田空港では今、水際の対策が進められています。

屋外に蚊の成虫を捕まえるトラップを8か所、幼虫用のトラップを30か所以上設置するなど、海外から入り込む蚊への対策を講じています。

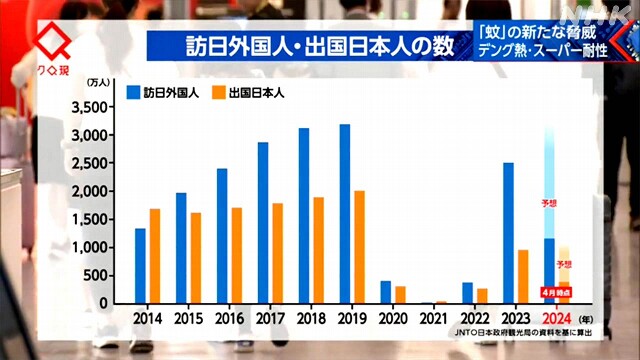

2024年、訪日外国人の数が2014年を超えるペースで増加。海外に出かける日本人も、徐々にコロナ禍前の水準に近づいてきています。

2024年、訪日外国人の数が2014年を超えるペースで増加。海外に出かける日本人も、徐々にコロナ禍前の水準に近づいてきています。

増える人流で、デング熱の感染者が国内に入ってくるリスクに加え、ウイルスを持つ海外の蚊が侵入してくることにも警戒を強めています。

蚊は、人が乗り降りする際や荷物の積み降ろしの僅かな時間でも逃げ出してくるといいます。

蚊は、人が乗り降りする際や荷物の積み降ろしの僅かな時間でも逃げ出してくるといいます。

成田空港検疫所衛生課 新妻淳課長

「(今後)飛行機の便数が増えていくので、(海外の)蚊が持ち込まれる可能性は高まるので、注意しなければいけない」

「(今後)飛行機の便数が増えていくので、(海外の)蚊が持ち込まれる可能性は高まるので、注意しなければいけない」

“スーパー耐性蚊”の脅威。日本は大丈夫?

“スーパー耐性蚊”の脅威。

日本は大丈夫なのか?ここからは、専門家に詳しく解説してもらいます。

日本は大丈夫なのか?ここからは、専門家に詳しく解説してもらいます。

Q.“スーパー耐性蚊”は日本にも、今、私たちの周りにいる?

A.国立感染症研究所 昆虫医科学部部長 葛西真治さん

「まず、“スーパー耐性蚊”ではなく、“普通の耐性蚊”というのもいるんですね。中くらいの殺虫剤に抵抗を示す蚊がいて、それはもう世界各国で今までも見つかってきたんですが、数年前に東南アジア、ベトナムやカンボジアで、私たちが初めて、この“スーパー耐性蚊”、普通の蚊よりも1000倍ぐらい強い耐性を持つ蚊が見つかったんですね。

日本には、そもそもネッタイシマカという蚊はいませんので、“スーパー耐性蚊”の問題も今のところありません。ただ、国際交流が活発になってきて、飛行機と共に頻繁に日本にやってきているというのが、検疫所などの調べで分かってきているんですね。

だけど、日本は、大部分は気候的に寒いので、冬を越すことができなくて定着はできない。ただ、2017年に、空港で捕まえられたネッタイシマカは、この“スーパー耐性蚊”の遺伝子を持っていたので、実際に侵入まではしてきていたということですね」

「まず、“スーパー耐性蚊”ではなく、“普通の耐性蚊”というのもいるんですね。中くらいの殺虫剤に抵抗を示す蚊がいて、それはもう世界各国で今までも見つかってきたんですが、数年前に東南アジア、ベトナムやカンボジアで、私たちが初めて、この“スーパー耐性蚊”、普通の蚊よりも1000倍ぐらい強い耐性を持つ蚊が見つかったんですね。

日本には、そもそもネッタイシマカという蚊はいませんので、“スーパー耐性蚊”の問題も今のところありません。ただ、国際交流が活発になってきて、飛行機と共に頻繁に日本にやってきているというのが、検疫所などの調べで分かってきているんですね。

だけど、日本は、大部分は気候的に寒いので、冬を越すことができなくて定着はできない。ただ、2017年に、空港で捕まえられたネッタイシマカは、この“スーパー耐性蚊”の遺伝子を持っていたので、実際に侵入まではしてきていたということですね」

Q.2024年に関しては?

A.葛西さん

「2024年に関しては、まだネッタイシマカが見つかったという事例はないですけれども、やはり人流が活発化してきていますし、シーズンはこれからですので、安心はできないということですね」

「2024年に関しては、まだネッタイシマカが見つかったという事例はないですけれども、やはり人流が活発化してきていますし、シーズンはこれからですので、安心はできないということですね」

Q.“スーパー耐性蚊”は、どのようにして生まれるのか?

A.葛西さん

「蚊に使う殺虫剤はピレスロイド系といって、蚊取り線香の有効成分でもあるんですが、これは蚊に非常によく効く一方、人間に対する安全性が高いということで、世界的に使われてきたんですね。ある遺伝子が突然変異を起こすことで強くなっていくんですけれども、もともと野外に、ほんの少しの頻度でいた“スーパー耐性蚊”が、殺虫剤を人間が使うことによって、どんどん頻度を増やしていって集団全体が強くなっていったということなんです。

最近、私、ベトナムに共同研究の打ち合わせと調査に行ってきたんですが、実際に現地で殺虫剤を散布している方にお話を伺ったところ、やはり、殺虫剤を散布しても効きにくくなっているということをおっしゃる方もおられました。そのために、私たちは今、主に東南アジアの国々に声をかけて、この“スーパー耐性蚊”がどのくらいのエリアまで広がっているか、どれぐらいの頻度で存在してるかということを調べようとしているところです」

「蚊に使う殺虫剤はピレスロイド系といって、蚊取り線香の有効成分でもあるんですが、これは蚊に非常によく効く一方、人間に対する安全性が高いということで、世界的に使われてきたんですね。ある遺伝子が突然変異を起こすことで強くなっていくんですけれども、もともと野外に、ほんの少しの頻度でいた“スーパー耐性蚊”が、殺虫剤を人間が使うことによって、どんどん頻度を増やしていって集団全体が強くなっていったということなんです。

最近、私、ベトナムに共同研究の打ち合わせと調査に行ってきたんですが、実際に現地で殺虫剤を散布している方にお話を伺ったところ、やはり、殺虫剤を散布しても効きにくくなっているということをおっしゃる方もおられました。そのために、私たちは今、主に東南アジアの国々に声をかけて、この“スーパー耐性蚊”がどのくらいのエリアまで広がっているか、どれぐらいの頻度で存在してるかということを調べようとしているところです」

Q.本格的な蚊のシーズン、私たちはどう蚊と向き合っていく?

A.葛西さん

「今、世界では、デング熱が流行傾向にある状況で、悩ましい話なんですが、やはり、少しでも皆さんに知識を知っていただきたいということで、私たちの国立感染症研究所でも、デング熱に関する情報とか注意喚起をホームページ上で行っていますので、よろしかったら、そちらのほうを見ていただきたいなと思います。

それから、70万人の命を奪う、恐ろしい「蚊」という生物ですが、一方で、生態系の歯車として、例えば、幼虫は水をきれいにしたり、落ち葉を分解したり、成虫も、いろいろな昆虫だとかコウモリとかの餌になって、生態系を形作っている。ですから、これは全くいなくなったとしても、回り回って人間に何か影響が起こってくるとも考えられます。一方で、私たち人間の力で、この蚊を完全に駆除するということもなかなか難しいと思います。ですから、この機に、蚊というものは、病気を媒介する生き物であるということを、もう一度、再認識していただいて、それで、蚊に刺されないようにすることも含めて、各自一人一人ができることをやっていただきたいと思います」

「今、世界では、デング熱が流行傾向にある状況で、悩ましい話なんですが、やはり、少しでも皆さんに知識を知っていただきたいということで、私たちの国立感染症研究所でも、デング熱に関する情報とか注意喚起をホームページ上で行っていますので、よろしかったら、そちらのほうを見ていただきたいなと思います。

それから、70万人の命を奪う、恐ろしい「蚊」という生物ですが、一方で、生態系の歯車として、例えば、幼虫は水をきれいにしたり、落ち葉を分解したり、成虫も、いろいろな昆虫だとかコウモリとかの餌になって、生態系を形作っている。ですから、これは全くいなくなったとしても、回り回って人間に何か影響が起こってくるとも考えられます。一方で、私たち人間の力で、この蚊を完全に駆除するということもなかなか難しいと思います。ですから、この機に、蚊というものは、病気を媒介する生き物であるということを、もう一度、再認識していただいて、それで、蚊に刺されないようにすることも含めて、各自一人一人ができることをやっていただきたいと思います」

(5月28日「クローズアップ現代」で放送)

蚊に刺されやすいタイプと刺されないためのポイント 快適な夏を過ごすために知っておきたい豆知識

国立感染症研究所 デング熱に関する情報(※NHKのサイトを離れます)

松山放送局ディレクター

森陽裕

2019年入局

自然や科学、ドキュメンタリーに関心があります

森陽裕

2019年入局

自然や科学、ドキュメンタリーに関心があります

第2制作センター(社会) ディレクター

中島聡

2009年入局

これまでにドキュメント72時間・逆転人生・ノーナレ・ありがとうを3.11に伝えよう委員会・ドキュメント20min.・クローズアップ現代などを担当

中島聡

2009年入局

これまでにドキュメント72時間・逆転人生・ノーナレ・ありがとうを3.11に伝えよう委員会・ドキュメント20min.・クローズアップ現代などを担当