この船は浙江省の港を拠点とする中国海警局の「海警2901」で、全長165メートル、排水量はおよそ1万トン、76ミリ砲を備える海警局最大級の船です。

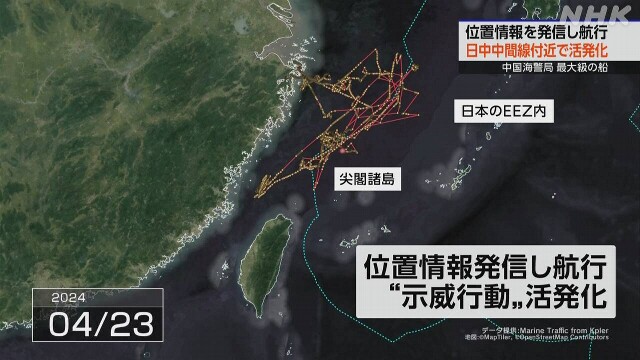

中国海警局 日中中間線付近で位置情報発信し航行の動き 活発化

中国が海洋進出を強めるなか、中国海警局の最大級の船が、東シナ海の日中中間線付近で、みずからの位置情報を発信して航行する、示威行動ともいえる動きを活発化させていることがわかりました。海域での存在感を高めるねらいがあるとみられ、海上保安庁が注視しています。

- 注目

過去5年分の船舶自動識別装置データを分析

NHKが過去5年分のAIS=船舶自動識別装置のデータを分析したところ、この2年で、みずからの位置情報を発信しながら東シナ海の日中中間線付近を航行する動きが目立ち始めています。

時折、中間線を越えていたほか、日中両政府が2008年に共同開発することで合意したものの、その後中国側が一方的な開発を進めているガス田付近を、たびたび航行していることが確認できました。

さらにことし2月には台湾が実効支配している東引島の東側の海域を、4月には沖縄県の尖閣諸島の沖合およそ80キロメートルまで近づくなど、位置情報を発信して航行する、示威行動ともいえる動きを活発化させていることがわかりました。

中国メディアでは、習近平国家主席が去年11月、「海警2901」が配備されている司令部を視察し、東シナ海で航行中の乗組員からモニター越しに直接報告を受ける様子や法執行能力の強化を指示する様子が伝えられています。

関係者によりますと、中国側としては、海警局の象徴ともいえる「海警2901」を東シナ海に継続的に航行させることで、沖縄県の尖閣諸島周辺を含めた東シナ海での存在感を高めるとともに、日本側の出方をみるねらいもあるとみられ、海上保安庁が注視しています。

中国海警局 最大級の2隻の船「海警2901」「海警5901」とは

中国海警局は1万トン級の最大級の船を2隻保有し、それぞれ東シナ海と南シナ海で活動しています。

「海警2901」

このうち東シナ海を所管する司令部に配備されている「海警2901」は、全長165メートル、排水量はおよそ1万トンで、76ミリ砲を備えています。

AIS=船舶自動識別装置のデータを分析したところ、ここ2年、「海警2901」はみずからの位置情報を発信しながら、東シナ海の日中中間線のガス田付近を航行し、時折、中間線を越えて航行する様子が確認されました。

ことし4月には、沖縄県の尖閣諸島の沖合およそ80キロメートルまで近づいて航行していました。

また、ことし2月には、海警局が金門島の周辺海域で演習を実施したと発表した時期の前後に、その北東にある、台湾が実効支配している東引島の東側の海域を、往復するように航行しているのが確認されました。

関係者によりますと、「海警2901」は複数の船で航行する際、指揮を執る役割を担うとともに、海洋進出を強める中国側が海域での存在感を示すために航行させているとみられるということです。

去年11月に習近平国家主席が「海警2901」が配備されている司令部を視察した際、東シナ海で航行中の乗組員がモニター越しに「私たちは東シナ海で特別な護衛と警備任務にあたっています。海洋情勢はおおむね安定しています」などと報告していました。

「海警5901」

もう1隻の「海警5901」は、南シナ海での活動がたびたび確認されています。フィリピンの現地メディアは、5月25日、「海警5901」を「中国のモンスター船」と呼んだ上で、フィリピンの排他的経済水域の内側に入り、中国が実効支配するスカボロー礁の沖合を航行したと、大々的に報じています。

中国海警局の船 尖閣諸島周辺などでの最近の動き

海上保安庁関係者によりますと、尖閣諸島周辺を航行する中国海警局の船をめぐっては、去年1月以降、領海に侵入した際に海警局のホームページなどで「日本の船を退去させた」という対外的な発信を行うケースが確認されているほか、去年3月以降にはAIS=船舶自動識別装置を作動させ、船の位置情報などを発信するのも確認されているということです。

これまで見られなかった動きで、周辺海域での存在をアピールするねらいがあるとみられるということです。

また、ここ数年、接続水域のすぐ北側の海域でも海警局の船の活動が大幅に増えていることがわかっています。

関係者によりますと、こうした船は海上保安庁内部で「北方配備船」と呼ばれ、周辺を通る中国漁船の管理を通じて付近での活動を増やしているとみられるほか、接続水域を航行する船をバックアップする目的もあるとみられるということです。

NHKが船に搭載されたAISが発信する位置情報などのデータを分析したところ、去年8月、確認できただけで、5隻が魚釣島や久場島の周辺の接続水域のすぐ北側や北西側を頻繁に往復し、このうち1隻は去年7月にも付近を航行しているのが確認されました。

位置情報を発信しながらの航行は尖閣諸島周辺の海域だけでなく、台湾海峡の「中間線」付近でも行われています。

関係者によりますと、去年4月以降、AISを作動させて位置情報を発信しながら付近を繰り返し航行しているということで、NHKがAISのデータを分析したところ、去年4月からことし2月にかけてあわせて9隻が「中間線」付近を2週間程度航行する様子が確認されました。

さらに、ことし2月には、台湾の離島の金門島の沿岸で、台湾当局が設定する「禁止水域」や「制限水域」の周辺を少なくとも7隻が航行していたこともわかっています。

「禁止水域」などは金門島の沿岸などに中国船が許可なく進入するのを禁じるため台湾当局が設定しているもので、AISのデータからは、島を囲むように航行したり、制限水域の中を航行したりするのが確認されました。

中国海警局の船 接続水域をほぼ毎日航行

海上保安庁によりますと、沖縄県の尖閣諸島周辺では領海のすぐ外側にある接続水域を中国海警局の船がほぼ毎日航行しています。

連続航行日数は5月27日の時点で、去年12月22日から158日となり、日本政府が尖閣諸島を国有化して以降、最も長くなりました。

海警局の船はこれまで、周辺海域で徐々に活動を活発化させていて、2010年、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が起きたあと、接近するケースが増えました。

2012年9月の日本政府による国有化のあと、周辺海域への接近はさらに増え、領海侵入も大幅に増加しました。

2013年、中国の4つの海上法執行機関、「海警」、「海監」、「漁政」、「海関」が統合され、いまの「中国海警局」が発足しました。

2018年、海警局は国家海洋局という政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入され、軍の影響力が増したとみられています。

2021年には、海警局の権限として、管轄する海域で外国の船舶が停船命令などに従わない場合に武器の使用を認める「海警法」を施行しました。

海警局の船が尖閣諸島周辺の接続水域を航行する日数は、去年、352日で過去最多となったほか、領海への一度の侵入時間は、去年3月から4月にかけて入った際、80時間36分にわたり、国有化以降最長となりました。

確認される船の装備にも変化があり、2022年には、それまで確認されていた37ミリ砲よりさらに大型の76ミリ砲を搭載した船の領海侵入が、初めて確認されました。

周辺海域を航行する海警局の船は大型のもので、去年末の時点で海警局が保有する大型船は159隻と、海上保安庁の大型船の2倍以上となっています。

フィリピン 地元メディアは“モンスター船”と呼ぶ

南シナ海で中国と領有権争いで対立するフィリピンでは、中国海警局の最大級の船を地元メディアが「モンスター船」と呼ぶなど、新たな懸案として捉えられています。

「モンスター船」と呼ばれているのは、東シナ海で活動する中国海警局の最大級の船「海警2901」と同じ全長165メートルにおよぶ「海警5901」です。

フィリピンの地元の報道などは、5月、「海警5901」がフィリピンの排他的経済水域の内側に入り、中国が実効支配するスカボロー礁の周辺海域を航行したと伝えています。

この際、複数の新聞が「モンスター船」が出現したと一面で報じるなど、大きな注目を集めました。

フィリピン沿岸警備隊のトップ、ガバン長官は6月1日、訪問先のシンガポールで行われた日本とアメリカの海上保安機関のトップ級会談の終了後、メディアに対し、中国海警局の「モンスター船」の出現は新たな懸案だと言及しました。その上で、ガバン長官は「懸念はあるが、われわれはその船の動きを注意深く監視している」と話しました。

南シナ海では、中国海警局の船がフィリピン側の船に放水銃を使用し、ことし3月にはけが人が相次ぐなど、中国の威圧的な行動は激しさを増しています。

一方で、フィリピンの沿岸警備隊は外洋で活動できる巡視船の数の不足が課題となっていて、最も大きな船でも日本が供与した全長97メートルの2隻だけとなっています。

このため、5月には日本から同型の船を追加で5隻調達することを決定するなど、装備の充実を進めています。

専門家 “日本 中国側ときめ細かいコミュニケーション必要”

中国海警局について詳しい桜美林大学の佐藤考一教授は、「海警2901」について、シンボル的な意味合いが強いと指摘し、「世界最大の巡視船を持っているぞと国内向けのPRの面も大きいと思う。国内にはPRで、外に対しては威嚇に使っている。AISの信号を出しているのも、動いているぞと日本側にも中国国民の側にも中国共産党側にもPRしているのだと思う」と話しています。

最近の動きについては、「確実なことは言えないが、日中中間線のほうまで出てきているのは、ガス田を守るということではないか。また、台湾海峡のほうにも出ていて、最近は海警局の船の動きのなかに、日本やASEANとの間だけではなく、台湾側との間のことを意識して動いているとみられるものも結構ある。そういう流れの中に『海警2901』の航跡も考えられるのではないか」と指摘しました。

そして、日本の対応について、「とにかく十分注意して見て、相手が何をやっているのか広報することが必要だと思う」としたうえで、「中国側に対して質問したり、協議や討論をする、そういったきめ細かいコミュニケーションができるように変えていくことが必要だ。海の上での常識が通じる相手がいれば、そんなに変なことは起こらないので、ちゃんとパイプをつくっておくというのはすごく大事だ」と述べました。

米専門家 “中国とフィリピンとのせめぎ合いは今後も続く”

中国海警局は主に日本周辺を含む東シナ海、台湾周辺、南シナ海の3つの海域で活動を活発化させています。

このうち南シナ海ではこの数年、フィリピンが実効支配するセカンド・トーマス礁周辺の海域に、多数の船を展開させて活動を活発化させています。

フィリピンは1999年にセカンド・トーマス礁に意図的に軍艦を座礁させ、そこに軍の兵士を常駐させて実効支配を続けていて定期的に船を派遣して水や食料を補給していますが、軍艦の老朽化が課題となっています。

これについて実効支配に反発する中国側は、フィリピンが軍艦を補修するために補給船に資材を積んでいると主張し、その搬入を阻止するとして妨害活動を続けていて、前線での対立が激しくなっています。

中国側は一帯に派遣する船の規模を拡大していて、アメリカのシンクタンク、CSIS=戦略国際問題研究所の分析では、セカンド・トーマス礁でのフィリピンの補給活動中に周辺で確認された中国側の船は、2021年時点で平均1隻だったのが、2023年には13.9隻に増加しています。

2023年12月上旬には、フィリピン側の4隻に対し、中国側は46隻派遣してフィリピン側の活動を妨害したということです。

また中国側の船は、3年前の2021年の末からたびたび放水銃を使うなど、その活動はより強硬になり、現場の海域では中国海警局の船とともに大量の漁船も展開させていて、中国海警局が海上民兵を乗せた漁船と連携しながら大規模な活動を展開しているとみられています。

CSISでこれらの活動を分析しているハリソン・プレタット研究員は、「2021年に中国船がフィリピン船に対し放水銃を発射し、それ以降、中国側は船の数を増加させながら、フィリピンの補給活動を停止させようとしている。フィリピンによる資材の搬入を止め、軍艦の補修をさせないようにするためだといわれている」と話しています。

また「中国はフィリピンがより恒久的な建造物を作ろうとしていることを懸念しており、座礁した軍艦に人が住めなくなることを望んでいる。もし補給活動を止めることができれば、いずれ軍艦は朽ち果て、時間が味方してくれると考えている」と話し、中国側のねらいは、フィリピンの軍艦の補修を阻止して、実効支配の拠点を崩壊させることにあると指摘しています。

さらに「セカンド・トーマス礁は中国最大の前線拠点のひとつ、ミスチーフ礁に近く、フィリピンが支配できなくなれば、中国の船はこの海域に半永久的にとどまることになるだろう」としています。

プレタット研究員は、セカンド・トーマス礁をめぐるフィリピンと中国のせめぎ合いは今後も続くと見通した上で、「このシナリオの危険性は、たとえお互いが望んでいなくても、事態がエスカレートするリスクが潜んでいることだ」と話し、中国側の妨害行為でフィリピン側の人員に死者が出るなどした場合に、緊張が一気に高まるおそれがあるとしています。