安全や効率化のカギ? 高精度地図「3Dマップ」広がる

旅行や仕事の移動、家探し……。日常生活のさまざまな場面で使う「地図」は暮らしになくてはならない存在です。

最近は平面図ではなく、「高さ」も加えた「3Dマップ」も登場。作業の安全の確保や、人手不足に悩む現場の効率化に役立てようという動きもあります。

国も推進する3Dマップ、活用の最前線を取材しました。

(経済部記者 當眞大気)

最近は平面図ではなく、「高さ」も加えた「3Dマップ」も登場。作業の安全の確保や、人手不足に悩む現場の効率化に役立てようという動きもあります。

国も推進する3Dマップ、活用の最前線を取材しました。

(経済部記者 當眞大気)

除雪作業は危険と隣り合わせ

新たな活用事例が動き始めていると聞き、私は3月下旬に岩手県八幡平市を訪れました。

取材したのは、豪雪地帯に指定されている岩手県と秋田県を結ぶ観光道路で行われた除雪作業です。

春の観光シーズンに向けて「雪の回廊」をつくる恒例の風景ですが、実は死亡事故も起きかねないリスクをはらんでいます。

道幅が狭いうえ、カーブも続く山道での除雪作業。冬の間は通行止めとなっているこの観光道路には、ことしは最大で6メートルの雪が降り積もりました。

春の観光シーズンに向けて「雪の回廊」をつくる恒例の風景ですが、実は死亡事故も起きかねないリスクをはらんでいます。

道幅が狭いうえ、カーブも続く山道での除雪作業。冬の間は通行止めとなっているこの観光道路には、ことしは最大で6メートルの雪が降り積もりました。

地面は雪で覆われているため、道路と崖の境目がわからない状態から作業を始めなければならず、除雪車の操作を誤れば、崖下に転落する危険もあります。

長年、自治体から除雪作業を請け負っている建設会社の社長も、細心の注意を払って作業にあたっていると話します。

長年、自治体から除雪作業を請け負っている建設会社の社長も、細心の注意を払って作業にあたっていると話します。

高福組 上野康平社長

「崖に落ちないように、必ず道路の真ん中を重機が走るようにしていますが、少しでもずれてしまうと、崖の下に転落してしまいます。さらに山は天気も変わりやすくて、猛吹雪になる時もあります。そうなると前が見えず、自分がどこを歩いているか分からないという危険もある現場なので、安全確保には十分に気をつけています」

「崖に落ちないように、必ず道路の真ん中を重機が走るようにしていますが、少しでもずれてしまうと、崖の下に転落してしまいます。さらに山は天気も変わりやすくて、猛吹雪になる時もあります。そうなると前が見えず、自分がどこを歩いているか分からないという危険もある現場なので、安全確保には十分に気をつけています」

安全の切り札か 除雪に3Dマップ

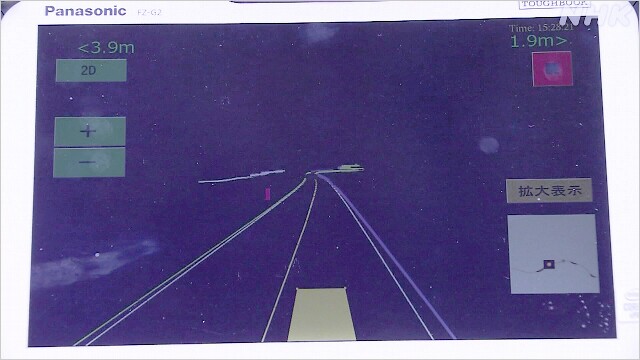

そこで、岩手県が試験的に導入したのが3Dマップを搭載した新たなシステムです。

このシステムはカーナビのように除雪車の運転席に設置され、画面には車の位置とともに、道路や崖の位置、カーブの曲がり具合などが正確に表示されます。

このシステムはカーナビのように除雪車の運転席に設置され、画面には車の位置とともに、道路や崖の位置、カーブの曲がり具合などが正確に表示されます。

雪に埋もれた道路と崖の境目を正確に把握することは、事故の防止には不可欠ですが、これまでは作業員の経験に頼る面が大きかったといいます。

今回、新たなシステムを活用することで、経験の浅い若手の作業員でも崖の位置などを把握できるようになり、安全性の向上が期待できるといいます。

今回、新たなシステムを活用することで、経験の浅い若手の作業員でも崖の位置などを把握できるようになり、安全性の向上が期待できるといいます。

さらに、従来は十分な安全確認のため、時間をかけて慎重に作業を進めていましたが、新たなシステムの導入で除雪車の正確な位置がひと目でわかるようになり、作業時間の大幅な短縮にもつながりました。

コスト削減の効果も見え始めています。

コスト削減の効果も見え始めています。

高福組 上野康平社長

「今回、試験運用ということで使ってみたんですけど、見えない道路を『見える化』する技術で、非常に使いやすいです。私たちは、ほかの地域でも雪の回廊づくりをやっているので、そこでも活用できるし、一般の生活道路の除雪でも道路のマンホールやガードレールが非常に見えやすくなるので、そちらでも使える技術ではないかと思っています」

「今回、試験運用ということで使ってみたんですけど、見えない道路を『見える化』する技術で、非常に使いやすいです。私たちは、ほかの地域でも雪の回廊づくりをやっているので、そこでも活用できるし、一般の生活道路の除雪でも道路のマンホールやガードレールが非常に見えやすくなるので、そちらでも使える技術ではないかと思っています」

自動運転向けから新たなビジネス展開も

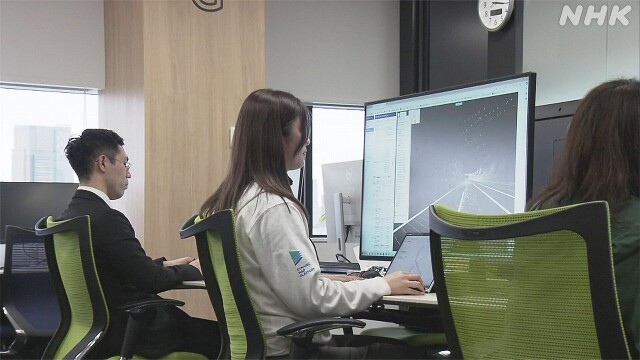

除雪作業の安全性向上と効率化を目指す3Dマップの新システム。開発したのは、自動車メーカー各社の出資も受けて7年前に設立された東京の会社です。

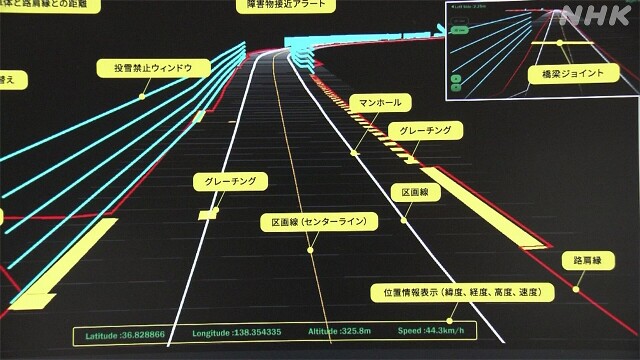

すでに国内すべての高速道路や一部の国道などおよそ8万キロ分を、3Dマップとしてデータ化しています。

すでに国内すべての高速道路や一部の国道などおよそ8万キロ分を、3Dマップとしてデータ化しています。

3Dマップはもともと高度な自動運転を実現するため、整備が進められてきました。

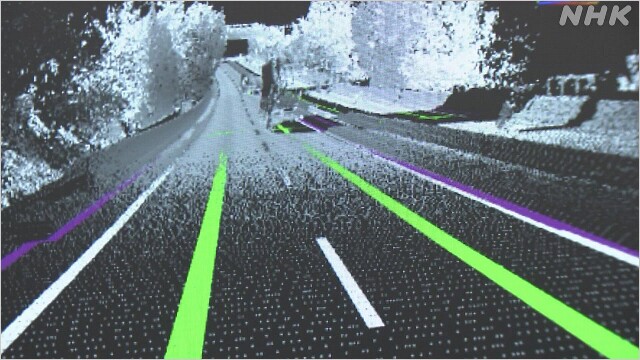

地図を作成するために特殊なセンサーとカメラを搭載した車を走らせ、周辺の環境をいわば“スキャン”していきます。

道路の幅や白線の位置、信号機、縁石の高さなどを高い精度で計測し、データをつなぎ合わせることで、デジタル地図として再現するのです。

自動運転技術を開発するメーカー各社にも、この3Dマップが提供され、車の位置の正確な把握や、安全なハンドル操作に欠かせない情報として活用されています。

地図を作成するために特殊なセンサーとカメラを搭載した車を走らせ、周辺の環境をいわば“スキャン”していきます。

道路の幅や白線の位置、信号機、縁石の高さなどを高い精度で計測し、データをつなぎ合わせることで、デジタル地図として再現するのです。

自動運転技術を開発するメーカー各社にも、この3Dマップが提供され、車の位置の正確な把握や、安全なハンドル操作に欠かせない情報として活用されています。

ただ、高度な自動運転車の開発はまだ道半ばで、普及には時間がかかります。

このため、この会社では3Dマップの技術やデータを生かした新たなビジネスを模索し、その1つとして除雪車向けのサービスを始めました。

会社によりますと、全国でおよそ2万台の除雪車が稼働しているということで、岩手県での試験導入を追い風に全国に拡大していきたいとしています。

このため、この会社では3Dマップの技術やデータを生かした新たなビジネスを模索し、その1つとして除雪車向けのサービスを始めました。

会社によりますと、全国でおよそ2万台の除雪車が稼働しているということで、岩手県での試験導入を追い風に全国に拡大していきたいとしています。

ダイナミックマッププラットフォーム 吉村修一社長

「3Dマップのデータは自動運転だけではもったいないと思っていて、さまざま用途で展開したいと思っていたのですが、ニーズを探ってみると、分かりやすい社会課題とか、新しい需要が見つかってきました。今後はむしろ、自動車以外の事業がメインになっていくような広がりを感じています」

「3Dマップのデータは自動運転だけではもったいないと思っていて、さまざま用途で展開したいと思っていたのですが、ニーズを探ってみると、分かりやすい社会課題とか、新しい需要が見つかってきました。今後はむしろ、自動車以外の事業がメインになっていくような広がりを感じています」

人手不足に悩む工事現場の効率化も

こうした3Dマップは、人手不足に悩む工事現場の効率化につながると期待されています。

5月下旬、神奈川県大磯町の工事現場を訪れました。

5月下旬、神奈川県大磯町の工事現場を訪れました。

行われていたのは、地下に埋められていた通信回線などを住宅に引き込む作業です。

地面を掘り起こして作業を進めますが、課題となるのが地下に埋まるインフラ設備の確認です。

電気や通信のケーブル、ガス管や水道管など、埋まっている設備はさまざまですが、掘り起こす際にはそれらを破損させないよう細心の注意が必要です。

地面を掘り起こして作業を進めますが、課題となるのが地下に埋まるインフラ設備の確認です。

電気や通信のケーブル、ガス管や水道管など、埋まっている設備はさまざまですが、掘り起こす際にはそれらを破損させないよう細心の注意が必要です。

万が一、事故が起きてしまうと、その影響は周辺の地域にもおよび、ライフラインの復旧にも時間がかかってしまうからです。

どこに何が埋められているかは、インフラを手がける各社に個別に問い合わせなくてはならず、手間がかかります。

さらに各社から地下の図面を取り寄せても、形式がそろっていなかったり、記録が古くて正確性に欠けたりするケースも多く、現場で人手不足感が強まる中で大きな負担となっています。

どこに何が埋められているかは、インフラを手がける各社に個別に問い合わせなくてはならず、手間がかかります。

さらに各社から地下の図面を取り寄せても、形式がそろっていなかったり、記録が古くて正確性に欠けたりするケースも多く、現場で人手不足感が強まる中で大きな負担となっています。

そこで通信大手のグループ会社では、バラバラのインフラ情報を集めて3Dマップを作成することで、作業の効率化につなげようとしています。

取材の現場では朝の作業が始まる前に、責任者が3Dマップのデータが入ったタブレット端末を取り出し、作業員に説明しました。

取材の現場では朝の作業が始まる前に、責任者が3Dマップのデータが入ったタブレット端末を取り出し、作業員に説明しました。

地下の状況を3Dマップとして再現したAR画像には、色や太さが違う数種類の線が表示されています。水道管や通信用のパイプなどのインフラ設備です。

3Dマップでイメージ共有

3Dマップのデータを現場の作業員が一緒に確認することで、工事の際の注意点やイメージを共有しながら作業を進められるということです。

また、各社がバラバラに管理していたインフラの問い合わせの窓口も1つにまとめることで、業務の効率化や工期の短縮にもつなげたいとしています。

開発した会社は、全国展開も目指したいとしています。

また、各社がバラバラに管理していたインフラの問い合わせの窓口も1つにまとめることで、業務の効率化や工期の短縮にもつなげたいとしています。

開発した会社は、全国展開も目指したいとしています。

NTTインフラネット 田中俊祐課長

「地下に水道やガス・電気・電話線などが埋められているため、非常に錯そうしていて、これまでの2次元の地図では頭の中でイメージするのにスキルが必要です。われわれの工事業界では、ライフラインの老朽化や作業員の減少、高齢化というのが課題になっていますが、3Dマップの活用はこれらを解決する方法の1つになり得ると考えている」

「地下に水道やガス・電気・電話線などが埋められているため、非常に錯そうしていて、これまでの2次元の地図では頭の中でイメージするのにスキルが必要です。われわれの工事業界では、ライフラインの老朽化や作業員の減少、高齢化というのが課題になっていますが、3Dマップの活用はこれらを解決する方法の1つになり得ると考えている」

こうした、地下のインフラをまとめた3Dマップの活用には政府も注目しています。今年度から東京や埼玉県の先行地域での活用を始めて、全国に広げていく方針です。

デジタル技術で生産性の向上を

日本では、労働人口の減少や高齢化などを背景に、多くの業種で人手不足が慢性化しています。

さらに物価上昇が続く中、それを上回る賃金アップが課題で、働き手が限られる状況でも生産性を高められるかがカギを握っています。

こうした課題を解決する手段として最新のデジタル技術を活用し、さまざまな現場で培われてきたノウハウを、若手や外国人労働者にも継承・進化させていくことが重要となっています。

3Dマップの活用が生産性向上の1つの事例となるのか、今後も注目していきたいと思います。

(5月31日「おはよう日本」で放送)

さらに物価上昇が続く中、それを上回る賃金アップが課題で、働き手が限られる状況でも生産性を高められるかがカギを握っています。

こうした課題を解決する手段として最新のデジタル技術を活用し、さまざまな現場で培われてきたノウハウを、若手や外国人労働者にも継承・進化させていくことが重要となっています。

3Dマップの活用が生産性向上の1つの事例となるのか、今後も注目していきたいと思います。

(5月31日「おはよう日本」で放送)

経済部記者

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属