上皇ご夫妻は、正午すぎに東武日光駅に到着し、居合わせた人に笑顔で手を振るなどして応えたあと、車に乗り込まれました。

上皇さまは、戦局の悪化に伴って昭和19年7月から翌年11月まで学習院初等科の同級生らとともに日光に疎開されました。

上皇さま 疎開の地 栃木日光へ 学童疎開本格化から来月で80年

戦時中に空襲を避けるための学童疎開が本格化してから、来月で80年となります。上皇さまは、28日、ご自身が疎開生活を送った栃木県日光市を上皇后さまとともに訪ね、当時暮らした建物などをご覧になりました。

このうち、終戦の3週間余り前までのおよそ1年間は日光田母沢御用邸で生活していて、ご夫妻は今は公園となっている御用邸を訪ねられました。

上皇さまは、庭を歩きながら疎開当時使っていた2階の部屋を指さして、上皇后さまに「あそこで勉強したわけ」と話されていました。

庭には、戦後なくなってしまった疎開当時の木に代わって平成13年におふたりが植樹されたイチイの木があります。

説明役が「3メートル50センチになりました」と述べると、上皇さまは「ずいぶん伸びているね」と笑顔で話されていました。

このあとおふたりは、上皇さまが疎開中に同級生とともに授業を受けた建物がある近くの植物園も訪ねられたということです。

上皇ご夫妻は今月31日まで日光に滞在し、上皇さまが終戦を迎えた奥日光も訪ねられる予定です。

上皇さまの疎開とは

昭和天皇の長男で、皇太子として生まれた上皇さまは、戦争が続く中で子どもの時期を過ごし、11歳で終戦を迎えられました。

戦局が悪化しアメリカのB29爆撃機などによる空襲が激しくなる中、昭和19年6月、政府は学童疎開を促進する方針を閣議決定。家庭ごとに親類などを頼って行う「縁故疎開」に加えて、この年の8月から大都会の学童を学校ごとに強制的に地方の旅館や寺院などに疎開させる「集団疎開」が始まりました。

当時学習院初等科の5年生だった上皇さまは、これに先立って5月から同級生とともに御用邸がある静岡県の沼津に疎開していましたが、日本軍がサイパンで敗れ空襲の危険がさらに高まったことなどから、7月10日に日光に移られました。

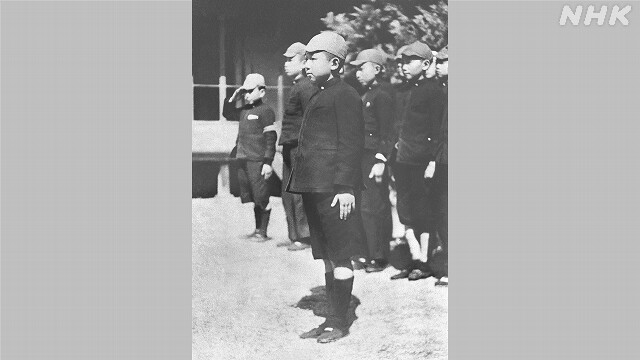

上皇さまは、日光田母沢御用邸に滞在し、近くのホテルに宿泊する同級生らとともに、御用邸に隣接する東京帝国大学の附属植物園の教室などで授業を受けらました。この頃の疎開生活を記録した映像が残っていて、食糧難のなか、子どもたちはキノコや野草を採って食べたこともあったということです。

昭和20年7月中旬に600人以上が犠牲になった宇都宮空襲があり、上皇さまたちは急きょさらに山奥に移られました。

疎開先となったのは、奥日光の民間のホテル。上皇さまはここで、8月15日に終戦を告げる父・昭和天皇の玉音放送を聞かれました。

軍の武装解除など日本占領に向けた動きが強まる中で、軍の一部には若き皇太子を擁して徹底抗戦しようという不穏な動きもありました。

上皇さまが疎開先から戻られたのは、終戦のおよそ3か月後の11月7日。この時、一面焼け野原となった東京の街を目の当たりにされました。

上皇さまは、かつて記者会見で幼少期を振り返って、「私の幼い日の記憶は、3歳の時、昭和12年に始まります。この年に廬溝橋事件が起こり、戦争は昭和20年の8月まで続きました。したがって私は戦争の無い時を知らないで育ちました」とか、「戦後、日光の疎開先から焼野原の中にトタンの家の建つ東京に戻ってみた状況は、現在の東京からは、とても考えられないものでした」などと語られていました。

学友「命懸けの疎開生活」

上皇さまの学習院時代の同級生で、ともに疎開生活を送った明石元紹さんは、戦局の悪化を受けて沼津から日光に移った当時を振り返って、「学習院も当時の政府も、考えることは『皇太子殿下の安全』です。沼津の外洋にアメリカの潜水艦が来ているということがわかって、ここに置いておくわけにはいかないとなった。日光は景色はいいけど、親から離されたことに私たちは大変ショックを受け、みんな悲しがっていた」と話しました。

そのうえで、「それでも、当時東京の子どもたちは多くが焼け出されていたので、そうした勉強ができない環境にいる子どもと比べれば、われわれは幸せだったと思う。一緒に日光田母沢御用邸で勉強していた頃、半分くらいの子どもたちの家は焼けてしまっていた」と語りました。

さらに、奥日光に移ってからの疎開生活を振り返り、「われわれと一緒に食事する時は上皇さまも白いごはんは食べられずおかずも極めてプアーなものしかなかった。この頃は、B29が遠くを飛んでいて、空襲警報も多かったし、防空ごうに入ることも何度もありました。1回だけ戦闘機が襲ってきて、非常に近く向かってきたので、みんなで『防空ごうに入れ』と言って飛び込んだ。本当に命懸けで過ごした日光なんですよ」と話していました。

日光田母沢御用邸での疎開

「日光田母沢御用邸」は、明治32年に、当時皇太子だった大正天皇の静養のため銀行家の別邸や赤坂離宮から移した建物などを利用して整備され、昭和22年まで御用邸として使われました。

100余りの部屋があり、疎開していた当時、上皇さまは、大正天皇の后の貞明皇后のために建てられた「皇后宮」と呼ばれる建物で生活されました。

日光田母沢御用邸記念公園によりますと、上皇さまは、1階の和室で食事をとったり遊んだりしていて、2階の部屋では毎朝皇居の方を向いて拝礼されていたということです。

敷地内には防空ごうもありました。

上皇さまは、戦後博物館や宿泊施設などとして利用されていたこの場所を、平成8年の夏に上皇后さまや長女の黒田清子さんとともに訪ね、かつての勉強部屋で「ここで勉強したんですよ」などと懐かしそうに話されていました。

上皇さまは、5か月後の記者会見で、この時のことを振り返って、「私自身の印象に残っていることとしましては、51年ぶりに、疎開の時1年間を過ごした日光の旧田母沢御用邸の部屋を見たことです。庭の一部は、東大の植物園に移管されていますが、御用邸も庭も昔の姿がよく保存されていました。御用邸から近くの紅葉した山々や、遠くにそびえる女峰山や、その他の山々を見て過ごした当時のことは忘れられません」と話されていました。

思い出のイチイの木

日光田母沢御用邸に疎開していた当時庭に大きなイチイの木があったことを覚えていた上皇さまは、平成8年に訪問した際その場所を確認されましたが、「思い出の木」はすでになくなっていました。

日光田母沢御用邸記念公園の専門職の大内信久さんによりますと、その後切り株が見つかり、かつての御用邸が公園として整備され一般に公開された翌年の平成13年に再び訪問した際、上皇ご夫妻が庭にイチイの木を植樹されました。

大内さんは、「同じ場所に同じ木を植えたらいかがですかという上皇后さまの提案でおふたりでお手植えされました。成長が遅い木なのでなかなか大きくなりませんが、こうしたエピソードがある木なので、ずっと見守っていただきたいです」と話していました。

ようやく実現した記憶をたどられる旅

上皇后さまも疎開生活を経験していて、側近によりますと、ふだんおふたりで話される中で、先の大戦の犠牲者や遺族、それに戦時中や戦後の苦しい国民生活などが話題にのぼるということです。

このため、上皇さまの疎開の地・日光を訪ね戦争の記憶をたどられる旅が、戦後70年を迎えた平成27年から3年連続で計画されましたが、いずれも豪雨災害や大地震などのため取りやめとなっていて、退位から5年余りたってようやく実現しました。