“あえて立って運転も” マニュアルにない個人の工夫を現場に

都心の大動脈、JR山手線。

運転士はふだん座って運転しますが、いま、ある理由からあえて立って運転する人もいます。

そして、この運転のしかたはマニュアルには記載されていない個人の工夫だといいます。

公共交通や建設現場など安全を最重要視する現場で、いま新たに広がるこうした取り組み。

背景には、どのような考え方があるのでしょうか。

(社会部記者 山下哲平)

運転士はふだん座って運転しますが、いま、ある理由からあえて立って運転する人もいます。

そして、この運転のしかたはマニュアルには記載されていない個人の工夫だといいます。

公共交通や建設現場など安全を最重要視する現場で、いま新たに広がるこうした取り組み。

背景には、どのような考え方があるのでしょうか。

(社会部記者 山下哲平)

【NHKプラスで配信】5月21日(火)ニュースウオッチ9(配信期限 :5/28(火) 午後10:00まで)

▼こちらをクリックするとみられます▼

▼こちらをクリックするとみられます▼

【NHKプラスで配信】5月21日(火)ニュースウオッチ9

山手線の運転士も マニュアルにない知恵や工夫

山手線で立って運転していたのは、運転士になって半年の上田知未さんです。

渋谷駅の1つ手前、恵比寿駅で立ち上がりました。

渋谷駅の1つ手前、恵比寿駅で立ち上がりました。

その先の渋谷駅の周辺では再開発の工事が進められていて、徐行区間となっています。

このため、あえて立って運転することで、十分注意して徐行することを自分自身に意識づけしているそうです。

運転士のマニュアルには記載されてはいませんが、先輩から学んだこの工夫を安全のために取り入れています。

このため、あえて立って運転することで、十分注意して徐行することを自分自身に意識づけしているそうです。

運転士のマニュアルには記載されてはいませんが、先輩から学んだこの工夫を安全のために取り入れています。

山手線の運転士 上田知未さん

「徐行区間のほかにも、次の駅で別の運転士と交代する前など、注意が必要な区間やふだんとは違う運転をする区間では立って運転しています。先輩には、自分から『工夫していることはありますか』と聞いたりしています。自分で気付けないこともあるので、そういった気付きを増やすために周囲に聞くことは必要だと思っています」

「徐行区間のほかにも、次の駅で別の運転士と交代する前など、注意が必要な区間やふだんとは違う運転をする区間では立って運転しています。先輩には、自分から『工夫していることはありますか』と聞いたりしています。自分で気付けないこともあるので、そういった気付きを増やすために周囲に聞くことは必要だと思っています」

「安全」の定義を転換

公共交通や建設現場など安全を最重要視する現場では、いま、上田さんのように、ほかの人の知恵や工夫でうまくいったことを取り入れる、つまり「成功事例から学ぶ」という取り組みが広がっています。

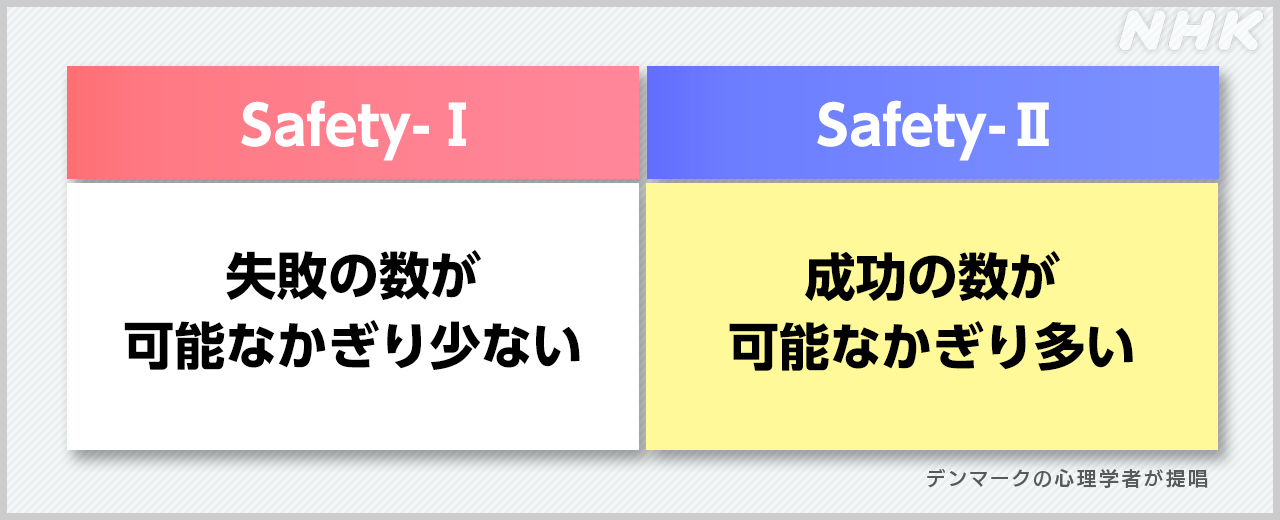

この取り組みの背景には、「安全」の定義を「うまくいっていることが多いこと」とする考え方があり、「Safety-2※」と呼ばれています。デンマークの心理学者が提唱した概念です。

失敗から学び、マニュアルやチェックリストなどで「うまくいかないこと(=事故やトラブル)が少ないこと」を「安全」の定義とする、「Safety-1※」という従来の考え方からの転換が図られているのです。

※1,2はローマ数字表記

この取り組みの背景には、「安全」の定義を「うまくいっていることが多いこと」とする考え方があり、「Safety-2※」と呼ばれています。デンマークの心理学者が提唱した概念です。

失敗から学び、マニュアルやチェックリストなどで「うまくいかないこと(=事故やトラブル)が少ないこと」を「安全」の定義とする、「Safety-1※」という従来の考え方からの転換が図られているのです。

※1,2はローマ数字表記

背景には想定超える事故への危機感

上田さんが働くJR東日本でも、6年前から「うまくいっていること」に着目した取り組みが本格的に推進されています。

以前、マニュアルにはない、乗務員の臨機応変な判断で、乗客の安全を確保した事例がありました。

2011年の東日本大震災。

地震の揺れの影響で宮城県の沿岸で電車が動けなくなりました。

以前、マニュアルにはない、乗務員の臨機応変な判断で、乗客の安全を確保した事例がありました。

2011年の東日本大震災。

地震の揺れの影響で宮城県の沿岸で電車が動けなくなりました。

こうしたケースでは、マニュアルでは近くの避難所に逃げるように決められていました。

このとき、指令からも避難するよう指示を受け、乗客の避難誘導をはじめようとしました。

このとき、指令からも避難するよう指示を受け、乗客の避難誘導をはじめようとしました。

しかし、地元に住む乗客から「津波に備え、高台にとまっている電車内にいたままのほうがいい」と助言され、車内にとどまることを決断。

電車が動けなくなったのは、ちょうど小高い山に挟まれた場所でした。

津波は近くまで押し寄せましたが、ギリギリのところで逃れたのです。

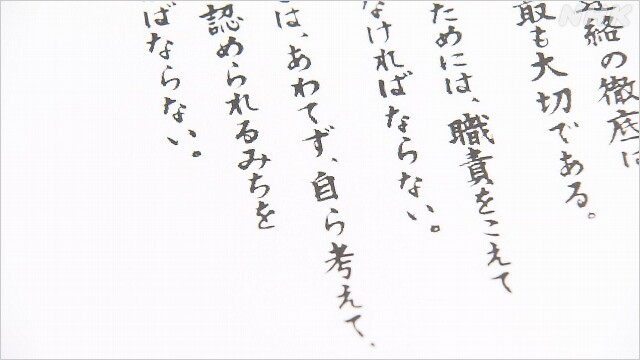

この経験を踏まえ、JR東日本は、鉄道員の行動指針である「安全綱領」を改めました。

電車が動けなくなったのは、ちょうど小高い山に挟まれた場所でした。

津波は近くまで押し寄せましたが、ギリギリのところで逃れたのです。

この経験を踏まえ、JR東日本は、鉄道員の行動指針である「安全綱領」を改めました。

「疑わしいときは、最も安全と認められるみちを採らなければならない」という一文に、「あわてず、自ら考えて」ということばを加えたのです。

事故件数は最近、年間120件前後と下がりきらず、大きな課題となっています。

さらに今、会社は大きな変化を余儀なくされています。

頻発する激甚災害や、コロナ禍を経た人の流れや働き方による変化。今後は自動運転の導入も控えています。

会社では、今後、マニュアルだけでは対応できない、想定を超える事故やトラブルが起きるのではないかと危機感を強めています。そのため、これまでとは発想の異なる対策が必要だと考えたのです。

事故件数は最近、年間120件前後と下がりきらず、大きな課題となっています。

さらに今、会社は大きな変化を余儀なくされています。

頻発する激甚災害や、コロナ禍を経た人の流れや働き方による変化。今後は自動運転の導入も控えています。

会社では、今後、マニュアルだけでは対応できない、想定を超える事故やトラブルが起きるのではないかと危機感を強めています。そのため、これまでとは発想の異なる対策が必要だと考えたのです。

JR東日本 安全企画部門 丸山哲夫ユニットリーダー

「あらかじめ備えておくという意味ではマニュアルは引き続き大事だと思います。ただ、これだけ環境が変化すると、すべてをマニュアルで網羅するっていうのは当然ながら不可能になります。一人ひとりが持っている、リスクを事前に察知して行動を調整する工夫やコツ、『うまくいっていること』を事故防止に結び付けたい。自分で対応できる引き出しを増やしていくことが大事になると考えています」

「あらかじめ備えておくという意味ではマニュアルは引き続き大事だと思います。ただ、これだけ環境が変化すると、すべてをマニュアルで網羅するっていうのは当然ながら不可能になります。一人ひとりが持っている、リスクを事前に察知して行動を調整する工夫やコツ、『うまくいっていること』を事故防止に結び付けたい。自分で対応できる引き出しを増やしていくことが大事になると考えています」

一人ひとりの「引き出し」を増やすには

では、どうやって一人ひとりの「うまくいっていること」の引き出しを増やそうとしているのでしょうか。

「うまくいっていること」は、それぞれの人がふだん当たり前にやっているため、自分自身では気付きにくく、強みとして意識しづらいのが現状です。

このため訓練のやり方を見直し、その抽出を図っています。

例えば、地震による停電で新幹線が緊急停車したことを想定した車掌の訓練です。

「うまくいっていること」は、それぞれの人がふだん当たり前にやっているため、自分自身では気付きにくく、強みとして意識しづらいのが現状です。

このため訓練のやり方を見直し、その抽出を図っています。

例えば、地震による停電で新幹線が緊急停車したことを想定した車掌の訓練です。

一緒に訓練に参加した車掌どうしで振り返りをする際、これまでは、マニュアルどおりに対応できていたかという点を重点的に確認してきました。

しかし最近は、個人の「うまくいっていること」も評価し合うようにしています。

今回、注目されたのは、車内アナウンスのスピードや声のトーンです。

しかし最近は、個人の「うまくいっていること」も評価し合うようにしています。

今回、注目されたのは、車内アナウンスのスピードや声のトーンです。

同僚の車掌

「地震の詳しい情報や停電の復旧を伝えるアナウンスではなにを意識しましたか」

「地震の詳しい情報や停電の復旧を伝えるアナウンスではなにを意識しましたか」

訓練を受けた車掌

「お客様がとても関心がある部分だと思うので早口にならないよう意識しました」

「お客様がとても関心がある部分だと思うので早口にならないよう意識しました」

同僚の車掌

「異常時は焦って早口になってしまいがちですが、今回は、スピードも、抑揚も、お客様に安心感を与えるトーンで行われていたと思います」

「異常時は焦って早口になってしまいがちですが、今回は、スピードも、抑揚も、お客様に安心感を与えるトーンで行われていたと思います」

ほかにも、運転を再開した際の揺れで立っている乗客が転倒してしまわないよう注意を呼びかけた点が評価されました。

一方、再開後に、乗客が乗り換える列車の運行状況についてもアナウンスをした方がよかったのではないかと改善点も指摘されていました。

一方、再開後に、乗客が乗り換える列車の運行状況についてもアナウンスをした方がよかったのではないかと改善点も指摘されていました。

訓練を受けた車掌

「上越新幹線は車掌が1人なので、何かトラブルがあると自分で優先順位を考えて対応しなければいけません。もちろん訓練なので、できなかったところを『こうしたほうがいいよ』と言ってもらえるのも勉強になりますが、『ここがよかったです』ということも伝えてもらえると自信にもつながります」

「上越新幹線は車掌が1人なので、何かトラブルがあると自分で優先順位を考えて対応しなければいけません。もちろん訓練なので、できなかったところを『こうしたほうがいいよ』と言ってもらえるのも勉強になりますが、『ここがよかったです』ということも伝えてもらえると自信にもつながります」

「うまくいったこと」を社内で共有

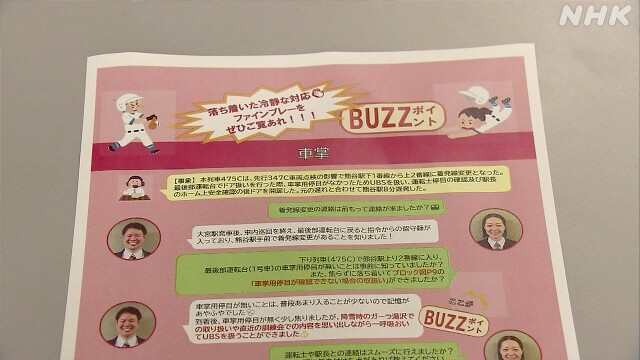

さらに、「うまくいったこと」を聞き取り、社内で共有する取り組みも行われています。

この日、安全の担当者が聞き取りを行っていたのは、去年、乗っていた新幹線の台車の異常を示す表示が点灯するトラブルに遭遇した運転士です。

めったに起こらないという、このトラブルの対応についても聞き取りが行われていました。

めったに起こらないという、このトラブルの対応についても聞き取りが行われていました。

聞き取りする安全推進の担当者

「やっぱり焦っているとなかなか指示が頭に入ってこないと思いますが、どうでしたか?」

「やっぱり焦っているとなかなか指示が頭に入ってこないと思いますが、どうでしたか?」

去年トラブルに遭遇した運転士

「指令員には運転士がわかりやすいことばを選んで指示していただいたのだなというふうに感じました。指令員も同じマニュアルを持っているので、『いま、こうしました』『次、こうします』と相互に確認しながら間違えないように処置しました」

「指令員には運転士がわかりやすいことばを選んで指示していただいたのだなというふうに感じました。指令員も同じマニュアルを持っているので、『いま、こうしました』『次、こうします』と相互に確認しながら間違えないように処置しました」

こうして聞き取った内容はチラシに記載され、社内の掲示板などで共有されています。

チラシは、多くの人の興味を引くよう、ヒーローインタビューのような形式で記され、カラフルなデザインになっています。

担当者は、「うまくいっていること」に着目すると、聞き取りを受ける側も教訓を共有しやすいのではないかと感じています。

チラシは、多くの人の興味を引くよう、ヒーローインタビューのような形式で記され、カラフルなデザインになっています。

担当者は、「うまくいっていること」に着目すると、聞き取りを受ける側も教訓を共有しやすいのではないかと感じています。

安全推進の担当者

「安全というと堅苦しいイメージもありますし、従来の『失敗に注目する』やり方だと答えづらく、なかなか聞き出せなかった部分も多かったと思います。ふだんの何気ないところの『うまくいっていること』に着目し、安全のレベルを向上していければと思います」

「安全というと堅苦しいイメージもありますし、従来の『失敗に注目する』やり方だと答えづらく、なかなか聞き出せなかった部分も多かったと思います。ふだんの何気ないところの『うまくいっていること』に着目し、安全のレベルを向上していければと思います」

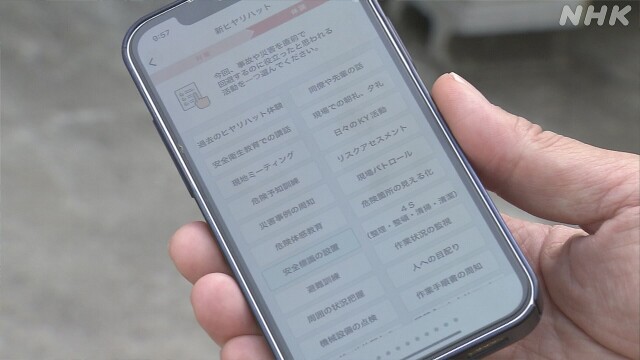

ヒヤリハットも「うまくいっていること」

これまで、事故の芽として捉えられてきた「ヒヤリハット」。

建設現場では、いま、「ヒヤリハット」を事故に至らなかった成功事例とも定義しています。

「ヒヤリハット」の中に「うまくいっていること」を捜し出し、着目しているのです。

「新ヒヤリハット報告」と名付けられたこの取り組み。ミスやトラブルの内容だけでなく、事故にならなかった要因を報告し、広く共有しています。

建設現場では、いま、「ヒヤリハット」を事故に至らなかった成功事例とも定義しています。

「ヒヤリハット」の中に「うまくいっていること」を捜し出し、着目しているのです。

「新ヒヤリハット報告」と名付けられたこの取り組み。ミスやトラブルの内容だけでなく、事故にならなかった要因を報告し、広く共有しています。

導入の背景にあるのは、建設現場での労災事故による死傷者数です。ここ10年ほどは1万5000人前後で推移し、これ以上なかなか下がらないのです。

工事技術の進歩や安全意識の浸透で事故は減ってきましたが、さらなる事故減少という目標を前に壁にぶつかり、新たな取り組みが考案されました。

調整池の建設を行っている都内の現場でもこの取り組みが導入されています。

現場で報告された「うまくいっていること」の一例です。

それが、ホースに巻きつけられたピンクのリボン。

工事技術の進歩や安全意識の浸透で事故は減ってきましたが、さらなる事故減少という目標を前に壁にぶつかり、新たな取り組みが考案されました。

調整池の建設を行っている都内の現場でもこの取り組みが導入されています。

現場で報告された「うまくいっていること」の一例です。

それが、ホースに巻きつけられたピンクのリボン。

ここでは、突然の豪雨などで流出した土砂を洗い流すため、通路をまたいでホースを通さなければならない場面もあるといいます。

あるとき、作業員がホースにつまづいて転びそうになった「ヒヤリハット」がありました。

あるとき、作業員がホースにつまづいて転びそうになった「ヒヤリハット」がありました。

ただ、ピンクのリボンでホースを目立たせていたため、作業員は受け身がとれ、事故になるのを防ぐことができました。

この現場では、独自に開発したアプリで「新ヒヤリハット報告」を行っていて、「ピンクのリボンの事例」も投稿されました。

この現場では、独自に開発したアプリで「新ヒヤリハット報告」を行っていて、「ピンクのリボンの事例」も投稿されました。

投稿は原則、匿名となっているほか、内容に応じてポイントが付与されるなど報告が集まりやすい仕組みも導入されています。投稿は現場の誰もが見られます。

人手不足を背景として、経験の浅い人が増えるなか、ベテランの「うまくいっていること」を共有し、足りない経験を補ってもらうねらいもあります。

人手不足を背景として、経験の浅い人が増えるなか、ベテランの「うまくいっていること」を共有し、足りない経験を補ってもらうねらいもあります。

戸田建設 鈴木雅博 作業所長

「建設というのは人間がやっていることなのですべてをマニュアル化するのは難しい。建設業では先輩の動きを見て覚えるとか、まねるとかでやってきたのですが、いろいろなバックグラウンドを持つ作業員が増えるなかでは、いままでのやり方に限界が来ています。作業員の創意工夫というものが上がってこないとこれからの安全管理はなかなか進んでいかないと思っています」

「建設というのは人間がやっていることなのですべてをマニュアル化するのは難しい。建設業では先輩の動きを見て覚えるとか、まねるとかでやってきたのですが、いろいろなバックグラウンドを持つ作業員が増えるなかでは、いままでのやり方に限界が来ています。作業員の創意工夫というものが上がってこないとこれからの安全管理はなかなか進んでいかないと思っています」

あらゆる現場が転換点に

ヒューマンエラーの対策に詳しい専門家は、マニュアルを守ることは大切だとしたうえで、急激な社会環境の変化のなかで、あらゆる現場が「うまくいっていること」を増やすという考え方に変えていく必要があると指摘します。

芳賀繁 立教大学名誉教授

「いま、社会全体で失敗を徹底的に防ぐ、失敗をゼロにするということを目指し、がんじがらめになっている。小さな失敗があるとそれが二度と起きない対策が決められて、それを守らなければいけないことになっている。そうすると、手順がどんどん増えて、煩雑になっていく。そんな中で創意工夫とか、新しいことにチャレンジする意欲がだんだん削がれていく。成功を続けることとか、成功の数を増やすことを安全と定義したら、もっと安全マネジメントに新しい側面とか活動とか、やりがいが出てくるのではないか」

「いま、社会全体で失敗を徹底的に防ぐ、失敗をゼロにするということを目指し、がんじがらめになっている。小さな失敗があるとそれが二度と起きない対策が決められて、それを守らなければいけないことになっている。そうすると、手順がどんどん増えて、煩雑になっていく。そんな中で創意工夫とか、新しいことにチャレンジする意欲がだんだん削がれていく。成功を続けることとか、成功の数を増やすことを安全と定義したら、もっと安全マネジメントに新しい側面とか活動とか、やりがいが出てくるのではないか」

では具体的にそれぞれの現場でどのような取り組みをすればよいのか。

芳賀繁 立教大学名誉教授

「ぜひ現場でのコミュニケーションを大事にしてほしい。『なぜ無事に終わったのか』と聞かれても戸惑うのかも知れません、最初はね。でも、そこを考える。何もなかったはずがない。何もないって思える程度に上手に対応し、いなしているんですよね。なので、それを口に出してもらう。若手の社員が先輩たちに『うまくいっていること』をインタビューして発表する取り組みを行っている会社もあります」

「ぜひ現場でのコミュニケーションを大事にしてほしい。『なぜ無事に終わったのか』と聞かれても戸惑うのかも知れません、最初はね。でも、そこを考える。何もなかったはずがない。何もないって思える程度に上手に対応し、いなしているんですよね。なので、それを口に出してもらう。若手の社員が先輩たちに『うまくいっていること』をインタビューして発表する取り組みを行っている会社もあります」

(5月21日(火)「ニュースウオッチ9」で放送)

社会部記者

山下哲平

2013年入局

社会部で鉄道や航空など運輸の安全について取材

山下哲平

2013年入局

社会部で鉄道や航空など運輸の安全について取材