音楽とともに生きる ALSの男性 指揮台へ

k10014449801_202405231637_202405231638.mp4

じゃんけんは、グーしかできない。

娘が投げたボールを、受け止められなくなった。

紙の楽譜がめくれなくなった。

アマチュアの神戸市民交響楽団に所属する35歳の男性は去年の夏、筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSと診断されました。

人生の大半を音楽とともに生きてきたという男性。

日々思うようにならなくなる体と向き合いながら、いまも音楽を続けています。

(大阪放送局 記者 井上幸子)

娘が投げたボールを、受け止められなくなった。

紙の楽譜がめくれなくなった。

アマチュアの神戸市民交響楽団に所属する35歳の男性は去年の夏、筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSと診断されました。

人生の大半を音楽とともに生きてきたという男性。

日々思うようにならなくなる体と向き合いながら、いまも音楽を続けています。

(大阪放送局 記者 井上幸子)

「ALSと診断されました」

去年12月に開かれた神戸市民交響楽団のコンサート。

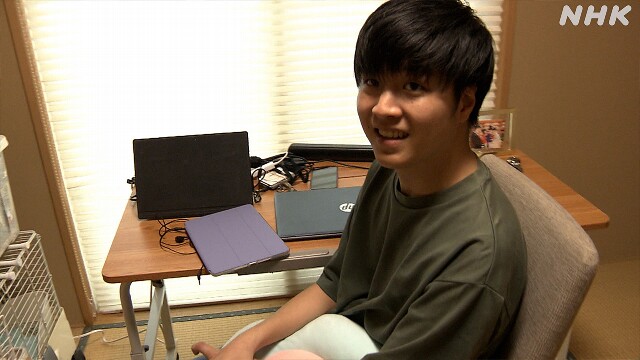

指揮をしたのは兵庫県在住の会社員、岸本竜太郎さん(35)です。

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」を指揮した岸本さん。

舞台の上から観客に向かって、語りかけました。

指揮をしたのは兵庫県在住の会社員、岸本竜太郎さん(35)です。

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」を指揮した岸本さん。

舞台の上から観客に向かって、語りかけました。

岸本竜太郎さん

「夏に筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSに診断されました。だから実は、きょう、ここに立って指揮棒を振れるのは奇跡的な状態なんです」

「夏に筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSに診断されました。だから実は、きょう、ここに立って指揮棒を振れるのは奇跡的な状態なんです」

岸本竜太郎さんがALSと診断されたのは去年の夏。

ALSは全身の筋肉が徐々に動かなくなり、最終的には自力での呼吸も難しくなる難病です。

ALSは全身の筋肉が徐々に動かなくなり、最終的には自力での呼吸も難しくなる難病です。

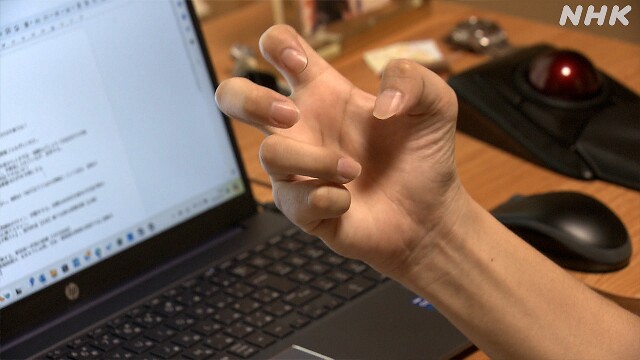

最初に違和感を感じたのは3年前。

手に力が入りにくくなりました。

いまは、手や指の筋肉が動かしにくくなったり、足が震えて歩きづらくなったりと、症状が少しずつ進行。「手が開かないので、じゃんけんはグーしか出せない」と話します。

仕事も、通勤が難しくなってきたため、いまは在宅勤務に切り替えています。

手に力が入りにくくなりました。

いまは、手や指の筋肉が動かしにくくなったり、足が震えて歩きづらくなったりと、症状が少しずつ進行。「手が開かないので、じゃんけんはグーしか出せない」と話します。

仕事も、通勤が難しくなってきたため、いまは在宅勤務に切り替えています。

子どもの世話ができなくなっていく

岸本さんには3歳と6歳の子どもがいます。

元気いっぱいの子どもたちはお父さんが大好き。

しかし、子どもが投げたボールを、以前のようには受け止められなくなっています。

成長していく子どもたちの世話をできなくなっていくのが、つらいと感じています。

元気いっぱいの子どもたちはお父さんが大好き。

しかし、子どもが投げたボールを、以前のようには受け止められなくなっています。

成長していく子どもたちの世話をできなくなっていくのが、つらいと感じています。

岸本竜太郎さん

「下の子がまだおむつなんですが、おむつを替えるときにテープをひっぱって破くことがどうしてもできなくなりました。子どもに対して、できていたことがだんだんできなくなることを実感するとき、絶望を感じます。日々闘っている感じです。これから子どもは多感な時期に入るのに、ぼくはだんだん動けなくなっていく。それを見せないといけない、見せていくんだろうなというのは苦しいです」

「下の子がまだおむつなんですが、おむつを替えるときにテープをひっぱって破くことがどうしてもできなくなりました。子どもに対して、できていたことがだんだんできなくなることを実感するとき、絶望を感じます。日々闘っている感じです。これから子どもは多感な時期に入るのに、ぼくはだんだん動けなくなっていく。それを見せないといけない、見せていくんだろうなというのは苦しいです」

音楽が彩ってくれた時間

岸本さんが音楽を始めたのは中学の吹奏楽部。

妻の真依さんとは、大学のときオーケストラ部で出会いました。

卒業後、会社員になってからもアマチュアオーケストラに所属。

音楽が自分の人生を、彩り、豊かにしてくれたと感じています。

妻の真依さんとは、大学のときオーケストラ部で出会いました。

卒業後、会社員になってからもアマチュアオーケストラに所属。

音楽が自分の人生を、彩り、豊かにしてくれたと感じています。

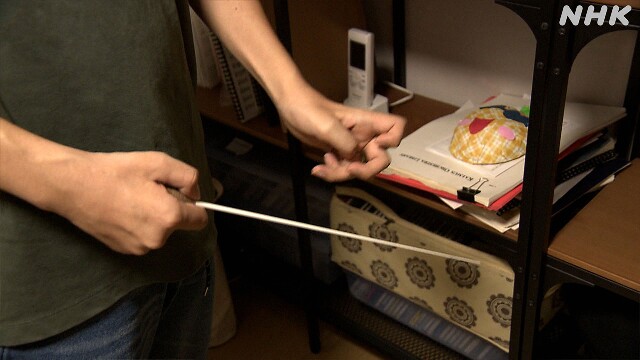

しかし、今では指揮棒を持つ手が震えてしまいます。

これまで使っていた紙の楽譜も、めくることができなくなりました。

岸本さんは12月のコンサートの後、音楽から離れることも考えたといいます。

そんなとき、仲間から毎年春に行われる恒例の演奏会の指揮を頼まれました。

子どもから大人まで、弦楽器を学ぶ人たちの発表会を兼ねた演奏会です。

これまで使っていた紙の楽譜も、めくることができなくなりました。

岸本さんは12月のコンサートの後、音楽から離れることも考えたといいます。

そんなとき、仲間から毎年春に行われる恒例の演奏会の指揮を頼まれました。

子どもから大人まで、弦楽器を学ぶ人たちの発表会を兼ねた演奏会です。

岸本竜太郎さん

「次の演奏会からは、車椅子で入場して、車椅子に座っての指揮になるかもしれません。気管切開をするようになればしゃべれなくなる。動けなくなって手が上げられなくなる。そうなったら、指揮どころではないかもしれない。出来ないなりにも、できるうちにやっておきたいのです」

「次の演奏会からは、車椅子で入場して、車椅子に座っての指揮になるかもしれません。気管切開をするようになればしゃべれなくなる。動けなくなって手が上げられなくなる。そうなったら、指揮どころではないかもしれない。出来ないなりにも、できるうちにやっておきたいのです」

妻の真依さんは、岸本さんを心配しながら、見守っています。

妻 岸本真依さん

「診断を受けたときはかなりショックで、今後について悩んだこともあります。いまは、子どもたちもまだ小さいし、たとえ寝たきりになったとしても、一緒に子どもたちの成長を見守っていってもらえたらと思っています。この病気は気持ちが元気なことが大事なので、音楽をやることで皆さんに元気をもらって、少しでも長く頑張ろうと思ってもらいたい」

「診断を受けたときはかなりショックで、今後について悩んだこともあります。いまは、子どもたちもまだ小さいし、たとえ寝たきりになったとしても、一緒に子どもたちの成長を見守っていってもらえたらと思っています。この病気は気持ちが元気なことが大事なので、音楽をやることで皆さんに元気をもらって、少しでも長く頑張ろうと思ってもらいたい」

「生きる力をください」

演奏会の本番3週間前に開かれた、最初の練習に同行させてもらいました。

練習場に入った岸本さんは、集まったメンバーを前に、自分がALSになったことや、症状が進んでいるため、つたない指揮になるかもしれないことを伝えました。

練習場に入った岸本さんは、集まったメンバーを前に、自分がALSになったことや、症状が進んでいるため、つたない指揮になるかもしれないことを伝えました。

岸本竜太郎さん

「ぼくの指揮でみんなが演奏してくれることは、実は私のためにもなることなんです…。生きる力をください。お願いします」

「ぼくの指揮でみんなが演奏してくれることは、実は私のためにもなることなんです…。生きる力をください。お願いします」

岸本さんの真摯な声に、メンバーたちは静かに聞き入ります。

実は岸本さんはこの演奏会に出る子どもたちを7年前から指導していました。

実は岸本さんはこの演奏会に出る子どもたちを7年前から指導していました。

最初に指揮したとき、小学1年生だった子どもがいまでは中学生です。

年々難しい曲に挑戦する子どもたちの成長を、見守ってきました。

年々難しい曲に挑戦する子どもたちの成長を、見守ってきました。

岸本竜太郎さん

「中学生たちには、病気でもやれることがあるよ、体が動かなくてもできることはあるんだよと伝えたい。演奏会で何か感じてくれればうれしいです」

「中学生たちには、病気でもやれることがあるよ、体が動かなくてもできることはあるんだよと伝えたい。演奏会で何か感じてくれればうれしいです」

演奏会 自分の足で指揮台に

そして迎えた演奏会当日。

岸本さんは舞台の袖で、それまで乗っていた車椅子を降りました。

ステージへの階段を自分の足で1歩1歩登り、指揮台に立つと背筋を伸ばしました。

岸本さんは舞台の袖で、それまで乗っていた車椅子を降りました。

ステージへの階段を自分の足で1歩1歩登り、指揮台に立つと背筋を伸ばしました。

メンバーに一瞬、笑顔を見せたあと手を振り下ろすと、演奏が始まりました。

モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」です。

モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」です。

岸本竜太郎さん

「ぼくにとって指揮者席は、特等席です。みんなの音がいちばん集まってくる場所だから。指揮者と奏者の間には、目に見えないけれど絆があって、お互いにハーモニーというか、響きを共有しているんです。指揮をしていて、音楽をしていて、私は生かされているなと思います」

「ぼくにとって指揮者席は、特等席です。みんなの音がいちばん集まってくる場所だから。指揮者と奏者の間には、目に見えないけれど絆があって、お互いにハーモニーというか、響きを共有しているんです。指揮をしていて、音楽をしていて、私は生かされているなと思います」

演奏会終了後、中学生たちが岸本さんのもとに駆け寄ってきました。

握手をしながら、感謝の気持ちを伝えていました。

握手をしながら、感謝の気持ちを伝えていました。

「これまでは振ってもらって当たり前だったのに。ありがたくて、涙が出ちゃいました」

「岸本さんもつらいと思うんですけど、私たちのために頑張って指揮を振ってくださってそれがとても感動しました」

妻の真依さんは目を潤ませていました。

妻 岸本真依さん

「車椅子を降りて、椅子も使わず指揮台に立ち、自分の体1つで指揮をした姿を見て、かっこいいなと思いました」

「車椅子を降りて、椅子も使わず指揮台に立ち、自分の体1つで指揮をした姿を見て、かっこいいなと思いました」

音楽とともに

岸本竜太郎さん

「もう治療も全部やめてしまおうと、あきらめかけたこともあったんです。家族の迷惑を考えたら、あがかない方がいいのかなって。でも、こうして音楽をしている中で、自分が振った指揮で音が鳴って。あんなつたない指揮でも感じてくれる人が1人でもいてくれるなら、体が動かなくなるまで、その瞬間までは頑張りたいなと思っています」

「もう治療も全部やめてしまおうと、あきらめかけたこともあったんです。家族の迷惑を考えたら、あがかない方がいいのかなって。でも、こうして音楽をしている中で、自分が振った指揮で音が鳴って。あんなつたない指揮でも感じてくれる人が1人でもいてくれるなら、体が動かなくなるまで、その瞬間までは頑張りたいなと思っています」

「病気は進行するけど、テクノロジーも医療も進むはずなので、それを信じて生きていきたい。病気が進んでも、目と耳の機能は衰えないので、音楽は最後まで味わえます。この病気になったのは、不運かもしれない。でも、自分は仲間たちに囲まれてすごく幸運だと思っています。音楽と、仲間たちに、自分ができる形で恩返ししていきたい」

岸本さんのことばが、強く響きます。

(5月9日「ほっと関西」5月13日「列島ニュース」で放送)

(5月9日「ほっと関西」5月13日「列島ニュース」で放送)

大阪放送局 記者

井上 幸子

医療や教育分野を担当

井上 幸子

医療や教育分野を担当