なぜ遮断機トラブル相次ぐ? 地方鉄道が直面する窮状

「限界だと思っています」

踏切を点検する担当者は取材にそう話しました。

列車が接近しても踏切の遮断機が下りないトラブルが2015年以降で17回も起きた香川県の地方鉄道。取材を始めた当時、275ある踏切の点検を担当するのは2人しかいませんでした。

なぜそんなことに?背景には何があるのでしょうか?

(高松放送局 記者 富岡美帆/ディレクター 岩崎瑠美)

踏切を点検する担当者は取材にそう話しました。

列車が接近しても踏切の遮断機が下りないトラブルが2015年以降で17回も起きた香川県の地方鉄道。取材を始めた当時、275ある踏切の点検を担当するのは2人しかいませんでした。

なぜそんなことに?背景には何があるのでしょうか?

(高松放送局 記者 富岡美帆/ディレクター 岩崎瑠美)

全国の鉄道会社で7番目に多い踏切

「ことでん」の愛称で親しまれる高松琴平電気鉄道。

取材をはじめたのは去年12月。

現場の1つが、遮断機や信号機の点検などを担う工務所と呼ばれる部署です。

取材をはじめたのは去年12月。

現場の1つが、遮断機や信号機の点検などを担う工務所と呼ばれる部署です。

およそ60キロの線路に設けられた踏切はあわせて275。

全国の鉄道会社で7番目に多い数(2021年度)で、すべてを3か月ごとに点検しています。

点検を専属で担当していたのは、去年に取材した時は2人だけでした(現在は増員)。

全国の鉄道会社で7番目に多い数(2021年度)で、すべてを3か月ごとに点検しています。

点検を専属で担当していたのは、去年に取材した時は2人だけでした(現在は増員)。

昼夜問わず働き続ける点検員

入社13年目の点検員の木田裕志さん(33)に同行取材をしました。

業務開始は午前8時半。

工務所を出発して踏切近くまで移動すると、設置された「器具箱」と呼ばれる箱の中の機器を次々と点検していきました。

業務開始は午前8時半。

工務所を出発して踏切近くまで移動すると、設置された「器具箱」と呼ばれる箱の中の機器を次々と点検していきました。

列車の接近を感知する機器に、電気を制御する機器。

目視だけでなく、電流や電圧も計り、1つの踏切で50近くの項目を点検します。

その後、複数の踏切で同様の点検作業を繰り返し、業務終了は午後5時20分。

その日の点検業務を終えて、木田さんは退勤しました。

しかし、午後10時半の工務所には、再び木田さんの姿がありました。

人手が足りないため、終電後に行うレールの交換作業などを兼務しているのです。

目視だけでなく、電流や電圧も計り、1つの踏切で50近くの項目を点検します。

その後、複数の踏切で同様の点検作業を繰り返し、業務終了は午後5時20分。

その日の点検業務を終えて、木田さんは退勤しました。

しかし、午後10時半の工務所には、再び木田さんの姿がありました。

人手が足りないため、終電後に行うレールの交換作業などを兼務しているのです。

高松市中心部の現場で作業し、始発の運行を確認したあと工務所に戻ってきたのは、翌朝7時半でした。

その5時間半後の午後1時。

木田さんは朝方にいったん帰宅したあと、再び勤務を始めていました。

その5時間半後の午後1時。

木田さんは朝方にいったん帰宅したあと、再び勤務を始めていました。

本来業務の3か月点検を行うためで、この日も午後5時半近くまで業務が続きました。

木田さん

「他の班の人とかにも手伝ってもらいつつ、無理やりやってきているんですが限界だと思っています」

「他の班の人とかにも手伝ってもらいつつ、無理やりやってきているんですが限界だと思っています」

有給休暇を取るなどして必要な休みは確保しているということですが、人手不足で現場にほとんど余裕がない現実が見えてきました。

列車が近づいても遮断機が下りないトラブルが2015年以降、あわせて17回発生した、ことでん。

原因の多くは老朽化で、点検ミスではないとしていますが、担当者はNHKの取材に“人材や時間が十分にあれば遮断機のトラブルが起きる前に見抜けたかもしれない”と明かしました。

原因の多くは老朽化で、点検ミスではないとしていますが、担当者はNHKの取材に“人材や時間が十分にあれば遮断機のトラブルが起きる前に見抜けたかもしれない”と明かしました。

点検業務の体制は増員

状況を改善しようと、本社の管理職が工務所に移り管理業務を兼務するよう体制を改めました。

こうすることで、工務所の管理職が現場に出て点検の人数を補うことができるようになります。

また、ことし4月からは中途採用の新人2人も本格的に点検に加わるなど、木田さんが行っていた業務は9人体制に増員されました。

また、ことし4月からは中途採用の新人2人も本格的に点検に加わるなど、木田さんが行っていた業務は9人体制に増員されました。

人材確保に奔走も…

遮断機のトラブル防止に向けた対策を強化するために人材確保に向けた取り組みも進めています。

ことし1月、神戸市内に採用担当者の姿がありました。

新たな人材を香川県外からも集めるねらいです。

ことし1月、神戸市内に採用担当者の姿がありました。

新たな人材を香川県外からも集めるねらいです。

神戸市内の専門学校で、鉄道業界への就職を目指す学生に業務内容を説明。

説明会の後、学生に聞いてみると「兵庫県内の自宅から通えるところを軸に就職先を探している」といった声や、「日中も夜間も仕事があるのは不安」などという本音も聞かれました。

採用担当者は、香川県内の地元の高校にも足を運びます。

説明会の後、学生に聞いてみると「兵庫県内の自宅から通えるところを軸に就職先を探している」といった声や、「日中も夜間も仕事があるのは不安」などという本音も聞かれました。

採用担当者は、香川県内の地元の高校にも足を運びます。

しかし、ここで厳しい現実を突きつけられることになりました。

ある高校の就職支援を担当する教員に、他の企業の初任給の傾向を聞いたところ「平均で18万円~19万円。高いところで22万円」との答え。

ことでんでも待遇改善に取り組んできましたが、高校新卒者の初任給は16万円台です(※取材当時 事務除く)。

さらに「他人と休みが合うほうがいいので土日は休みたいという生徒も多い」と説明を受けました。

採用担当者は高校から出た後、次のように話しました。

ある高校の就職支援を担当する教員に、他の企業の初任給の傾向を聞いたところ「平均で18万円~19万円。高いところで22万円」との答え。

ことでんでも待遇改善に取り組んできましたが、高校新卒者の初任給は16万円台です(※取材当時 事務除く)。

さらに「他人と休みが合うほうがいいので土日は休みたいという生徒も多い」と説明を受けました。

採用担当者は高校から出た後、次のように話しました。

採用担当者

「3年ぶり4年ぶりに求人を出して、前のレートというか相場観で出したらもう他社がグッと上がっていて。置き去りにされている感じです。土日を休みにしたくても公共交通機関ではそれは難しい」

「3年ぶり4年ぶりに求人を出して、前のレートというか相場観で出したらもう他社がグッと上がっていて。置き去りにされている感じです。土日を休みにしたくても公共交通機関ではそれは難しい」

その後、ことでんは高校新卒者の初任給を6月から18万円に引き上げることを決めました。

“資金”も“人材”も 窮する地方鉄道

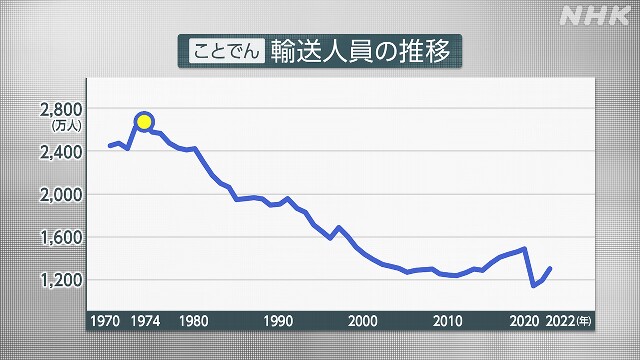

マイカーの普及とともに、1970年代をピークに利用者の減少傾向が続いていることでん。

新型コロナの影響もあって、2022年度まで3年連続で赤字決算となりました。

相次ぐトラブルを受けて、昨年度、踏切設備の修繕費を積み増しおよそ1億4800万円をかけて機器の交換を進めましたが(県の補助を含む)、今後40年で老朽化した踏切設備や車両などの更新を続けるには426億円もの資金が必要になると見込んでいます。

さらに人材確保のための費用も必要です。

新型コロナの影響もあって、2022年度まで3年連続で赤字決算となりました。

相次ぐトラブルを受けて、昨年度、踏切設備の修繕費を積み増しおよそ1億4800万円をかけて機器の交換を進めましたが(県の補助を含む)、今後40年で老朽化した踏切設備や車両などの更新を続けるには426億円もの資金が必要になると見込んでいます。

さらに人材確保のための費用も必要です。

ことでんの植田社長は「新型コロナの影響で、鉄道業界の“安定イメージ”が覆ってしまった」と語り、資金がない中、人も集まらないという状況に陥っています。

こうした現状は、ほかの地方鉄道でも見られます。

2022年度は、全国の地方鉄道の約9割が赤字決算となっているのです(鉄道事業の経常収支・国土交通省まとめ)。

こうした現状は、ほかの地方鉄道でも見られます。

2022年度は、全国の地方鉄道の約9割が赤字決算となっているのです(鉄道事業の経常収支・国土交通省まとめ)。

運転士が電車を止める、苦肉の策も

遮断機が下りないトラブルを二度と起こさないために、ことでんの運転現場では“苦肉の策”ともいえる取り組みが進められていました。

万一、遮断機が下りていなくても、運転士が事前に気付いてブレーキをかけることができるよう対策を強化しようというのです。

去年12月、植田俊也社長が視察のため列車に乗り込みました。

万一、遮断機が下りていなくても、運転士が事前に気付いてブレーキをかけることができるよう対策を強化しようというのです。

去年12月、植田俊也社長が視察のため列車に乗り込みました。

運転士の経験がある社長が、運転士の横で目を光らせていた先には「降下確認灯」がありました。

「降下確認灯」は踏切の前に設置されていて、これが点灯していれば遮断機は正常に作動、消えていれば遮断機が下りていないと運転士が確認するシステムです。

「降下確認灯」は踏切の前に設置されていて、これが点灯していれば遮断機は正常に作動、消えていれば遮断機が下りていないと運転士が確認するシステムです。

視察の中で「これでは見えにくい」「早く移設しなくては」と細かく指示を出す社長。

その後、「降下確認灯」を運転士から見やすい場所に移したり、大型のものに取り替えたりするなどの改善策を進めました。

そもそも「降下確認灯」の確認は法的に義務づけられていませんが、ことでんでは運転士が声を出して確認を徹底することになりました。

遮断機が下りていない場合には「降下確認灯」で把握し、踏切の手前で列車を停止できるよう確認すべきか所も決めました。

そして、その場所には貼り紙も設けました。

その後、「降下確認灯」を運転士から見やすい場所に移したり、大型のものに取り替えたりするなどの改善策を進めました。

そもそも「降下確認灯」の確認は法的に義務づけられていませんが、ことでんでは運転士が声を出して確認を徹底することになりました。

遮断機が下りていない場合には「降下確認灯」で把握し、踏切の手前で列車を停止できるよう確認すべきか所も決めました。

そして、その場所には貼り紙も設けました。

ただ、運転士による対応はいわば“最後の砦”。

運転士たちに遮断機が下りないトラブルがあったことについて聞くと「自分だったら果たして止まれたのか」「怖い」などと話し、安全運行を担う立場として重圧を感じていることもうかがえました。

このほかにも異常時に自動で列車を止めるATS(自動列車停止装置)の導入も急いでいます。

あの手この手でトラブルや事故を防ごうとするものの、費用負担も重くのしかかっています。

運転士たちに遮断機が下りないトラブルがあったことについて聞くと「自分だったら果たして止まれたのか」「怖い」などと話し、安全運行を担う立場として重圧を感じていることもうかがえました。

このほかにも異常時に自動で列車を止めるATS(自動列車停止装置)の導入も急いでいます。

あの手この手でトラブルや事故を防ごうとするものの、費用負担も重くのしかかっています。

“鉄道は地域のインフラ”どう支える

「もう限界」という社員の声さえ聞こえてきそうな現場にも、今回、私たちのカメラが入りました。

なぜ取材を受けたのか尋ねてみると、植田社長はありのままを見てもらい、窮状を知ってもらう必要があると思ったと答えました。

なぜ取材を受けたのか尋ねてみると、植田社長はありのままを見てもらい、窮状を知ってもらう必要があると思ったと答えました。

高松琴平電気鉄道 植田俊也社長

「今回のトラブルで安全安定輸送という鉄道の一番大事な部分の信用を落としてしまった。人口減少も加速し、鉄道の利用はこの先低下傾向にあると思うが、路線の維持は一番大事なことだと思っている。皆さん方には、私企業という視点ではなくて、公共交通、“地域のインフラ”という視点で考えていただけたらうれしい。維持していくために皆さんと一緒にやらせてほしい」

「今回のトラブルで安全安定輸送という鉄道の一番大事な部分の信用を落としてしまった。人口減少も加速し、鉄道の利用はこの先低下傾向にあると思うが、路線の維持は一番大事なことだと思っている。皆さん方には、私企業という視点ではなくて、公共交通、“地域のインフラ”という視点で考えていただけたらうれしい。維持していくために皆さんと一緒にやらせてほしい」

遮断機が下りないというトラブルの背景を探る中で見えてきた、地方鉄道の厳しい現状。

事故を起こさないために、そして、地域の足を守るために…。

利用する私たち自身が考える段階にきていると感じています。

事故を起こさないために、そして、地域の足を守るために…。

利用する私たち自身が考える段階にきていると感じています。

(2月27日「おはよう日本」で放送)

高松放送局記者

富岡 美帆

2019年入局

経済分野の取材を担当

人口減少が進む地方都市の現場を取材

富岡 美帆

2019年入局

経済分野の取材を担当

人口減少が進む地方都市の現場を取材

高松放送局ディレクター

岩崎 瑠美

2021年入局

東京での情報番組制作を経て

2023年8月から現所属

岩崎 瑠美

2021年入局

東京での情報番組制作を経て

2023年8月から現所属