フリーランスの介護士 新しい働き方がもつ可能性とは

「今が一番、理想の働き方です」

そう話すのは、介護に関わる仕事をして18年のベテランの介護士です。これまでさまざまな現場で働いてきましたが、仕事内容などのミスマッチから心身の調子を崩して、おととし、離職しました。

心と体に余裕をもって、高齢者と向き合いたい。

今は、「フリーランス」の介護士として働いています。その働き方を支えているのは、介護業界で注目されている「マッチングサービス」です。

(首都圏局記者 氏家寛子・おはよう日本ディレクター 小田翔子)

そう話すのは、介護に関わる仕事をして18年のベテランの介護士です。これまでさまざまな現場で働いてきましたが、仕事内容などのミスマッチから心身の調子を崩して、おととし、離職しました。

心と体に余裕をもって、高齢者と向き合いたい。

今は、「フリーランス」の介護士として働いています。その働き方を支えているのは、介護業界で注目されている「マッチングサービス」です。

(首都圏局記者 氏家寛子・おはよう日本ディレクター 小田翔子)

マッチングで出会ったふたり

「これきょうのメインのおかず。(おいしいか)正直に言っていいよ~」

そっと口にスプーンで食事を運ぶのは、大野眞粧美さんです。

介護福祉士の資格を持ち、18年間介護士として働いてきました。1年半前から、「フリーランス」の介護士としてマッチングサービスに登録しています。

そっと口にスプーンで食事を運ぶのは、大野眞粧美さんです。

介護福祉士の資格を持ち、18年間介護士として働いてきました。1年半前から、「フリーランス」の介護士としてマッチングサービスに登録しています。

この日は、名古屋市に暮らす89歳の林田弘子さんから指名をうけて、訪問介護に訪れていました。

口腔ケアや食事の介助を行ったあと、お風呂の介助、テレビを見ながら話し相手になったりして、あっという間に3時間。失語症により言葉を出しにくくなった弘子さんに対し、大野さんは表情やしぐさからも気持ちをくみ取ります。

なかなか食事が進まない弘子さんの様子を見て、大野さんは代わりにおしるこの提供を提案しました。そのとたん、弘子さんの表情がぱっと明るくなったのが印象的でした。

口腔ケアや食事の介助を行ったあと、お風呂の介助、テレビを見ながら話し相手になったりして、あっという間に3時間。失語症により言葉を出しにくくなった弘子さんに対し、大野さんは表情やしぐさからも気持ちをくみ取ります。

なかなか食事が進まない弘子さんの様子を見て、大野さんは代わりにおしるこの提供を提案しました。そのとたん、弘子さんの表情がぱっと明るくなったのが印象的でした。

公的な介護保険サービスでは気に入った人を指名することは難しいですが、この民間のサービスは介護保険サービスの「適用外」なので、継続利用する場合に指名できる仕組みです。

8か月前にマッチングして以来、弘子さんは介護の質だけでなく人柄も気に入り、継続して大野さんを指名し、公的な介護保険サービスと組み合わせて利用しています。

8か月前にマッチングして以来、弘子さんは介護の質だけでなく人柄も気に入り、継続して大野さんを指名し、公的な介護保険サービスと組み合わせて利用しています。

弘子さんの息子・祐介さん

「母は、『大野さんがいい、大野さんがいい』って。母が元気にしゃべる量だったり、笑顔だったり、何かしてもらってうれしいなと思う感じは期待以上でした。明るくてモチベーションも高くて、誇り持ってやっている方だなって」

「母は、『大野さんがいい、大野さんがいい』って。母が元気にしゃべる量だったり、笑顔だったり、何かしてもらってうれしいなと思う感じは期待以上でした。明るくてモチベーションも高くて、誇り持ってやっている方だなって」

マッチングでの新しい働き方

介護サービスを提供する人と、受ける人をつなぐ「マッチングサービス」。

大野さんが仕事探しに利用しているのが、スマートフォンのマッチングサービス専用アプリです。

大野さんが仕事探しに利用しているのが、スマートフォンのマッチングサービス専用アプリです。

登録したきっかけは、2年前、勤め先の介護施設を退職したことでした。

施設では人手不足で忙しく、一人一人の利用者と向き合う時間をとることができなくなっていました。

さらに調理担当の募集に人が集まらず、介護ではなく調理担当に回されることになりました。朝早くからひとりで40人分の朝食を準備する日々に、次第に介護士としてのやりがいを見いだせなくなったといいます。

施設では人手不足で忙しく、一人一人の利用者と向き合う時間をとることができなくなっていました。

さらに調理担当の募集に人が集まらず、介護ではなく調理担当に回されることになりました。朝早くからひとりで40人分の朝食を準備する日々に、次第に介護士としてのやりがいを見いだせなくなったといいます。

「介護の仕事は好きで続けたい」と考えていたところ、マッチングサービスを知り、利用を始めました。一覧で表示される募集中の仕事の中から、自宅に近く、利用者とじっくり向き合える仕事を選んでいるといいます。

利用者の依頼はさまざまで、弘子さんのようにマッチングのあと、指名を受けて定期的に入る仕事もあれば、単発で入る仕事もあります。

最近は、1週間に定期の利用3件、スポットで2件の仕事を入れ、働くのは週5日、1回3時間ほどで、労働時間は以前の半分に減りましたが、収入はこれまでとほとんど変わっていません。

利用者の依頼はさまざまで、弘子さんのようにマッチングのあと、指名を受けて定期的に入る仕事もあれば、単発で入る仕事もあります。

最近は、1週間に定期の利用3件、スポットで2件の仕事を入れ、働くのは週5日、1回3時間ほどで、労働時間は以前の半分に減りましたが、収入はこれまでとほとんど変わっていません。

介護士 大野眞粧美さん

「自分らしい介護ができて、いまとてもやりがいがあり、ライフワークバランスも取れているので、自分に合っていると思います。お会いして『この方だったら良いな』とか言っていただけるのは、本当にすごくありがたいですし、いままでで一番いい働き方を見つけたなと思っています」

「自分らしい介護ができて、いまとてもやりがいがあり、ライフワークバランスも取れているので、自分に合っていると思います。お会いして『この方だったら良いな』とか言っていただけるのは、本当にすごくありがたいですし、いままでで一番いい働き方を見つけたなと思っています」

感覚ではなく“数値”でマッチング

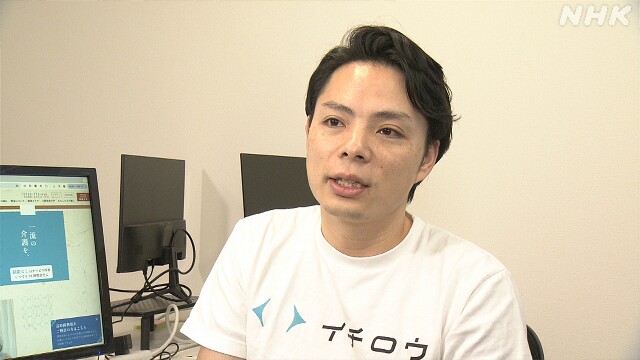

このマッチングサービスを開発したのは都内のベンチャー企業です。

代表を務める水野友喜さんは、自身も介護士だった経験から、多様な働き方を作りたいと2019年にこのサービスを始めました。

代表を務める水野友喜さんは、自身も介護士だった経験から、多様な働き方を作りたいと2019年にこのサービスを始めました。

介護マッチングサービス会社 水野友喜代表

「介護の仕事にやりがいを持っていたのに、働く環境が要因でしかたなく離れることになってしまった人たちを見てきました。やはり新しい働き方をどんどん模索していかなければと感じていました」

「介護の仕事にやりがいを持っていたのに、働く環境が要因でしかたなく離れることになってしまった人たちを見てきました。やはり新しい働き方をどんどん模索していかなければと感じていました」

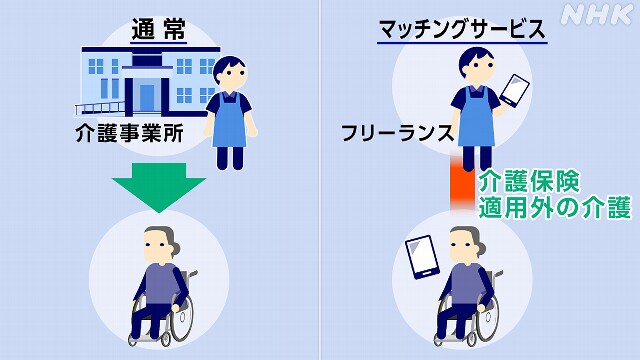

通常、介護士は介護事業所などに所属し、利用者に対し介護を行っています。

一方、マッチングサービスは、フリーランスの介護士と利用者とをネット上でつなぎ、介護の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスの「適用外」で介護が行われる仕組みです。

一方、マッチングサービスは、フリーランスの介護士と利用者とをネット上でつなぎ、介護の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスの「適用外」で介護が行われる仕組みです。

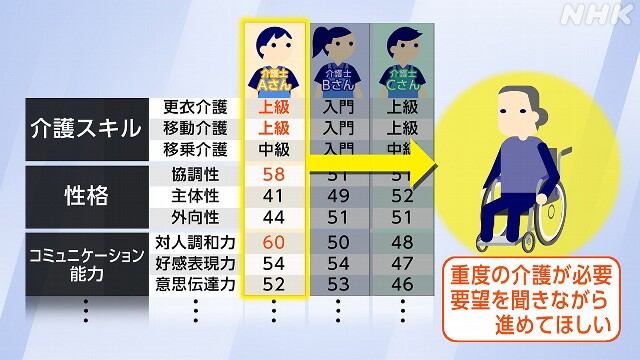

このサービスで力を入れているのが、ミスマッチを防ぐ仕組みです。

専門家の監修のもと、介護士の適性試験を独自に開発。「マニュアルにない仕事に対応できる」や「他人が言いにくい事でも伝えられる」など、全部で80問以上の質問に回答することで、介護士の能力や性格の傾向を数値化します。

これにより登録された介護士と利用者の相性について、感覚に左右されずに客観的に評価しマッチングできるといいます。

専門家の監修のもと、介護士の適性試験を独自に開発。「マニュアルにない仕事に対応できる」や「他人が言いにくい事でも伝えられる」など、全部で80問以上の質問に回答することで、介護士の能力や性格の傾向を数値化します。

これにより登録された介護士と利用者の相性について、感覚に左右されずに客観的に評価しマッチングできるといいます。

水野友喜代表

「自宅に人を呼んで、しかも身体に触れる介護を依頼するときには、一歩踏み込んだ相性が合うかというところは、とても重要視されるものです。手配する介護士を深く理解することをしなければ、安心・安全の介護の仕組みはつくることができないと思います」

「自宅に人を呼んで、しかも身体に触れる介護を依頼するときには、一歩踏み込んだ相性が合うかというところは、とても重要視されるものです。手配する介護士を深く理解することをしなければ、安心・安全の介護の仕組みはつくることができないと思います」

例えば、重度の介護が必要で、作業の内容について具体的に要望を聞きながら進めてほしいという利用者の場合は、介護スキルや「協調性」「対人調和力」などの数値を比較し、最適な介護士をマッチングします。

登録を希望する介護士は、フリーランスとして会社と業務委託契約を結びます。

会社では、介護士を守るために保険にも加入していて、誤って利用者の自宅で茶碗を割ってしまったり、介護士本人がけがをしてしまったりした場合などは補償しています。

会社では、介護士を守るために保険にも加入していて、誤って利用者の自宅で茶碗を割ってしまったり、介護士本人がけがをしてしまったりした場合などは補償しています。

増える“ビジネスケアラー”が背景に

このマッチングサービスが始まって3年半で、「フリーランス」の介護士の登録は5000人以上。サービスの利用者は3倍に増加しています。

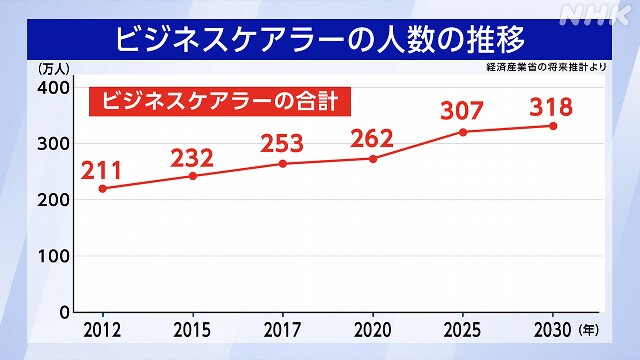

ニーズの高まりの背景にあるのは、働きながら親の介護をする“ビジネスケアラー”が増えていることです。

「2030年には家族を介護する人のうち4割にあたる318万人がビジネスケアラーになる」と、経済産業省が去年(2023年)試算しています。

ニーズの高まりの背景にあるのは、働きながら親の介護をする“ビジネスケアラー”が増えていることです。

「2030年には家族を介護する人のうち4割にあたる318万人がビジネスケアラーになる」と、経済産業省が去年(2023年)試算しています。

介護の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスは利用料が一部負担にとどまりますが、介護保険の「適用外」のサービスは、全額自己負担。

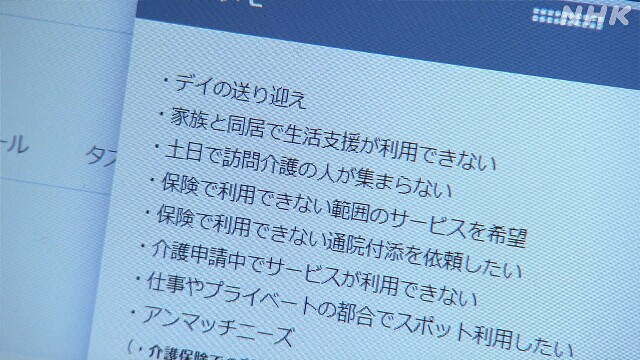

公的な介護保険サービスではカバーできない、さまざまな要望に対し柔軟に応えてもらうことができます。働きながらだと対応が難しい、外出の付き添いや、早朝・夜間の在宅介護、ペットの世話など多岐にわたります。

公的な介護保険サービスではカバーできない、さまざまな要望に対し柔軟に応えてもらうことができます。働きながらだと対応が難しい、外出の付き添いや、早朝・夜間の在宅介護、ペットの世話など多岐にわたります。

今回取材したマッチングサービスの会社の利用料は、1時間あたりおよそ3000円からと決して安くありません。しかし、家族が仕事と両立するため、介護保険のサービスの隙間をうめる形でこうしたサービスの利用が広がっているといいます。

一方で、介護保険の「適用外」のサービスを利用する際に注意したほうがいいこともあります。

まずは、費用の面です。事業者が自由に価格設定できるので、不当な内容で契約してしまうリスクも指摘されています。保険外サービスであることを理解し、本当に必要なサービスなのかどうか丁寧に説明を聞くことが必要です。

国はこうした介護保険サービス以外の民間サービスの利用が今後、さらに広がるとみていて、民間事業者がガイドラインの策定や認証制度をつくる動きを後押ししています。

一方で、介護保険の「適用外」のサービスを利用する際に注意したほうがいいこともあります。

まずは、費用の面です。事業者が自由に価格設定できるので、不当な内容で契約してしまうリスクも指摘されています。保険外サービスであることを理解し、本当に必要なサービスなのかどうか丁寧に説明を聞くことが必要です。

国はこうした介護保険サービス以外の民間サービスの利用が今後、さらに広がるとみていて、民間事業者がガイドラインの策定や認証制度をつくる動きを後押ししています。

介護人材にも多様な働き方を

今、介護職の人手不足は深刻です。

国の調査では、2022年の介護分野からの『離職者』が新しく介護分野に就職した『入職者』をおよそ6万3000人上回っています。

今回取材したマッチングサービスを利用して働く介護士に聞くと、「自分のペースで働きたい」、「副業として隙間時間を活用している」など多様な働き方が見えてきました。

国の調査では、2022年の介護分野からの『離職者』が新しく介護分野に就職した『入職者』をおよそ6万3000人上回っています。

今回取材したマッチングサービスを利用して働く介護士に聞くと、「自分のペースで働きたい」、「副業として隙間時間を活用している」など多様な働き方が見えてきました。

◎東京都 49歳女性

フリーランスの仕事のみ 週5日程度マッチング

訪問介護などの介護事業所で正社員として30年ほど働いてきたが、中間管理職になり、調整などの業務が中心に。現場で介護をする時間が少なくなった上、人手不足で希望通りに休めず、自分の時間が持てなかった。今、久しぶりに1対1でその利用者のための介護ができているし、自分のペースで働くことができるので、趣味とも両立できるようになった。

◎神奈川県 37歳女性

介護事業所でパート勤務しながら副業 週に1・2回マッチング

3人の子どもを育てながら、週に3回程度、パートタイマーとしてデイサービスで働いている。介護の仕事が楽しくて資格も取得したが、経験の幅を広げたく、デイサービスの仕事がない日などの隙間時間に副業としてマッチングサービスを利用している。デイサービスでは経験できない様々な現場があり、スキルアップに繋がっていると感じている。

フリーランスの仕事のみ 週5日程度マッチング

訪問介護などの介護事業所で正社員として30年ほど働いてきたが、中間管理職になり、調整などの業務が中心に。現場で介護をする時間が少なくなった上、人手不足で希望通りに休めず、自分の時間が持てなかった。今、久しぶりに1対1でその利用者のための介護ができているし、自分のペースで働くことができるので、趣味とも両立できるようになった。

◎神奈川県 37歳女性

介護事業所でパート勤務しながら副業 週に1・2回マッチング

3人の子どもを育てながら、週に3回程度、パートタイマーとしてデイサービスで働いている。介護の仕事が楽しくて資格も取得したが、経験の幅を広げたく、デイサービスの仕事がない日などの隙間時間に副業としてマッチングサービスを利用している。デイサービスでは経験できない様々な現場があり、スキルアップに繋がっていると感じている。

介護業界にこうした多様な働き方が広がることは、介護人材不足の解決の一助になるのでしょうか。

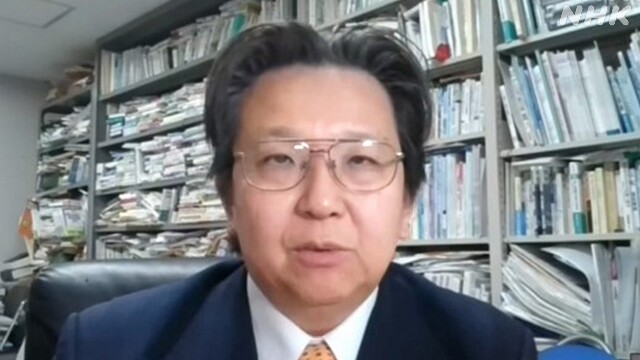

介護政策に詳しい専門家は次のように指摘しています。

介護政策に詳しい専門家は次のように指摘しています。

淑徳大学 結城康博教授

「多様な働き方があることで、いったん離職した介護職が現場に戻りやすくなる面はある。ただ、介護保険の『適用外』のサービスは、保険サービスの補完的な位置づけであるため、介護保険の現場で働く介護士の処遇改善など、抜本的な取り組みが欠かせない」

「多様な働き方があることで、いったん離職した介護職が現場に戻りやすくなる面はある。ただ、介護保険の『適用外』のサービスは、保険サービスの補完的な位置づけであるため、介護保険の現場で働く介護士の処遇改善など、抜本的な取り組みが欠かせない」

介護士の処遇を改善するために

今年度、国は介護職員の給与に影響する「介護報酬」を見直しました。特に人材確保が厳しい「訪問介護」については、加算率を高く設定し、処遇改善で人手不足の解消につなげたいという狙いがあります。

ただ、加算を除いた基本報酬は引き下げられたため、業界団体からは人手不足や処遇の改善につながらないなどと批判も出ています。

現状の保険制度では、介護士の給与を引き上げて離職を減らそうとするならば、私たちが支払っている保険料の引き上げなどの議論をする必要があります。

介護する側も受ける側も満足できる仕組みをどう社会全体で作っていくのか、制度のあり方についても考えていく必要があると感じました。

(5月8日「おはよう日本」で放送)

ただ、加算を除いた基本報酬は引き下げられたため、業界団体からは人手不足や処遇の改善につながらないなどと批判も出ています。

現状の保険制度では、介護士の給与を引き上げて離職を減らそうとするならば、私たちが支払っている保険料の引き上げなどの議論をする必要があります。

介護する側も受ける側も満足できる仕組みをどう社会全体で作っていくのか、制度のあり方についても考えていく必要があると感じました。

(5月8日「おはよう日本」で放送)

首都圏局記者

氏家寛子

2010年入局

水戸局、岡山局、新潟局を経て2019年から現職

氏家寛子

2010年入局

水戸局、岡山局、新潟局を経て2019年から現職

おはよう日本ディレクター

小田翔子

2018年入局

長野局を経て2022年から現職

小田翔子

2018年入局

長野局を経て2022年から現職