医療が継続できない! 交通事故で重い障害の患者 どう救う?

ぱちり、ばちり。

兵庫県宝塚市に住む女性はゆっくりとした「まばたき」で夫に意思を伝えます。

4年前、交通事故で意識不明の重体で病院に運ばれた女性。

「なんで家族が交通事故に。不安だらけでした」

夫は当時のことをこう振り返ります。

緊急手術のあとも、回復の見通しは立たず、3か月ごとに入退院を繰り返しました。一般的な病院は、治療やリハビリを受けられる期間が決まっているからです。

ようやく夫婦がたどりついたのが、交通事故で重い障害が残った患者を専門に受け入れている岡山市の病院でした。

交通事故の死者数が減少傾向にあるなか、命を取り留めた人を支援する現場を見つめました。

(岡山放送局 記者 内田知樹)

兵庫県宝塚市に住む女性はゆっくりとした「まばたき」で夫に意思を伝えます。

4年前、交通事故で意識不明の重体で病院に運ばれた女性。

「なんで家族が交通事故に。不安だらけでした」

夫は当時のことをこう振り返ります。

緊急手術のあとも、回復の見通しは立たず、3か月ごとに入退院を繰り返しました。一般的な病院は、治療やリハビリを受けられる期間が決まっているからです。

ようやく夫婦がたどりついたのが、交通事故で重い障害が残った患者を専門に受け入れている岡山市の病院でした。

交通事故の死者数が減少傾向にあるなか、命を取り留めた人を支援する現場を見つめました。

(岡山放送局 記者 内田知樹)

事故はある日 突然に

交通事故に遭ったのは、兵庫県宝塚市の久仁子さん(56)です。

4年前の3月の朝、通勤のため自転車で出かけ、自宅近くの交差点をわたっていたところトラックにはねられました。

4年前の3月の朝、通勤のため自転車で出かけ、自宅近くの交差点をわたっていたところトラックにはねられました。

久仁子さんの夫

「その日も、妻は、朝8時半ごろ、『いってきまーす』と自転車に乗って仕事に出かけていきました。私はリビングにいて『いってらっしゃい』と声をかけましたが面と向かってバイバイなんてしない、いつもどおりの朝でした」

「その日も、妻は、朝8時半ごろ、『いってきまーす』と自転車に乗って仕事に出かけていきました。私はリビングにいて『いってらっしゃい』と声をかけましたが面と向かってバイバイなんてしない、いつもどおりの朝でした」

救急隊から連絡を受けた夫がすぐ病院に駆けつけると、医師から緊急手術の同意をしてほしいとお願いされたといいます。

「なんとか生きていてほしい」

その一心で手術が終わるのを待ちました。

久仁子さんは、手術で命は取り留めました。

しかし、新たな問題に直面することになりました。

「なんとか生きていてほしい」

その一心で手術が終わるのを待ちました。

久仁子さんは、手術で命は取り留めました。

しかし、新たな問題に直面することになりました。

交通事故 死者数は減少も…

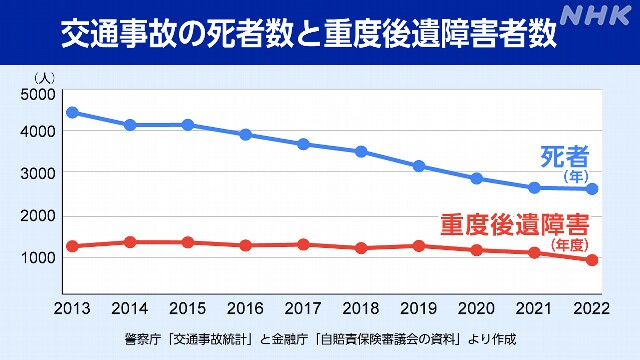

全国の交通事故の死者数は減少傾向にあります。

2022年の死者は2610人とこの10年で1700人あまり減少しました。

一方で、神経や臓器に著しい障害が残り介護が必要となり、自賠責保険が支払われた人は2022年度は947人。死者数と比べると緩やかな減少にとどまっています。

背景には、より高度な医療が受けられるようになったことや、自動車の安全性能が高まったことなどがあげられます。

2022年の死者は2610人とこの10年で1700人あまり減少しました。

一方で、神経や臓器に著しい障害が残り介護が必要となり、自賠責保険が支払われた人は2022年度は947人。死者数と比べると緩やかな減少にとどまっています。

背景には、より高度な医療が受けられるようになったことや、自動車の安全性能が高まったことなどがあげられます。

事故に遭う前、久仁子さんは、発達障害がある子どもたちの施設で働き、いつもみんなを楽しませていました。明るい性格で同僚にも慕われ、周囲はいつも笑いが絶えませんでした。

しかし、事故後は24時間の看護が必要になりました。意識が回復せず、意思の疎通も出来なくなりました。

しかし、事故後は24時間の看護が必要になりました。意識が回復せず、意思の疎通も出来なくなりました。

久仁子さんの夫

「事故の直後は、正直、『なんでうちの家族がこんな目に』と思いました。仕事をして気を紛らわせていましたが、妻の容体や今後のことを考えると不安だらけでした。自分ではいつもどおり過ごしていたつもりでしたが、あとになって、息子や友人からは、『1年くらいは、怒りっぽくて、ちょっと様子がおかしかった』と言われました」

「事故の直後は、正直、『なんでうちの家族がこんな目に』と思いました。仕事をして気を紛らわせていましたが、妻の容体や今後のことを考えると不安だらけでした。自分ではいつもどおり過ごしていたつもりでしたが、あとになって、息子や友人からは、『1年くらいは、怒りっぽくて、ちょっと様子がおかしかった』と言われました」

継続的な医療が…

命を取り留めた妻と、その夫が直面したのが、継続的な医療を受けられる場所が見つからないことでした。

一般の病院では、治療やリハビリを受けられる期間が限られ、長期的に治療を受け続けることができません。当時、意識がはっきりとしない状況だった久仁子さんは回復の見通しが立たないまま、3か月ごとに入院と退院を余儀なくされていました。

「同じ医師や看護師に診てもらうことはできないのだろうか」

そんな時、夫は仕事でつきあいがあった弁護士から岡山市にある「岡山療護センター」を紹介されました。

一般の病院では、治療やリハビリを受けられる期間が限られ、長期的に治療を受け続けることができません。当時、意識がはっきりとしない状況だった久仁子さんは回復の見通しが立たないまま、3か月ごとに入院と退院を余儀なくされていました。

「同じ医師や看護師に診てもらうことはできないのだろうか」

そんな時、夫は仕事でつきあいがあった弁護士から岡山市にある「岡山療護センター」を紹介されました。

“回復の兆しを見逃さない” 交通事故の専門病院

岡山療護センターは、独立行政法人「自動車事故対策機構」が設けた病院です。

自動車やバイクを持つ人が加入を義務づけられている「自賠責保険」の運用益などで運営されています。

入院の期間はおおむね3年間で、患者一人一人にあわせたメニューで回復を目指すことができます。

自動車やバイクを持つ人が加入を義務づけられている「自賠責保険」の運用益などで運営されています。

入院の期間はおおむね3年間で、患者一人一人にあわせたメニューで回復を目指すことができます。

病院のベッドは50床。

ことし3月末の時点で10代から80代までの計44人が入院しています。

ことし3月末の時点で10代から80代までの計44人が入院しています。

いずれも交通事故の衝撃で脳を損傷し、自力で動いたり、食事をしたりすることが難しくなった患者たちで、意思の疎通が難しく、体調の変化を訴えることができません。

このため、治療の糸口となるわずかな“回復の兆し”も見逃さないよう、同じ看護師がひとりの患者を継続して受け持つ体制がとられています。

このため、治療の糸口となるわずかな“回復の兆し”も見逃さないよう、同じ看護師がひとりの患者を継続して受け持つ体制がとられています。

リハビリでは、患者の筋肉や関節のこわばりを取って動きやすくしたり、後ろから支えるようにして歩く訓練をしたりしています。

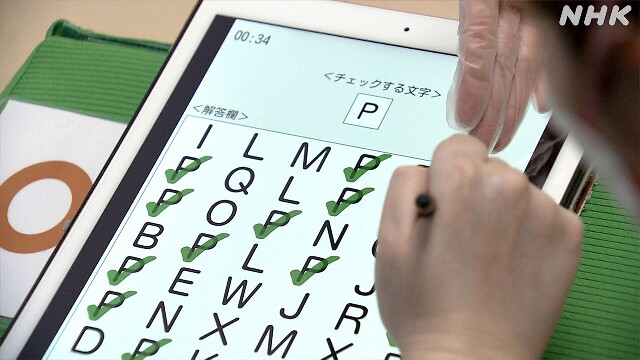

また、タブレットの画面に示されたアルファベットの中から同じ文字だけを選ぶという認知機能のトレーニングも行われていました。

岡山療護センター 鎌田一郎 副センター長

「重い意識障害が残る患者は、脳を損傷し、脳細胞の数が減少しています。治療では、残っている脳細胞に、改めて、体を動かしたり、ものごとを考えたりするプログラムを組み直してもらうことになります。時間がかかるので、毎日、同じことを繰り返し行って、脳に覚えさせていきます」

「重い意識障害が残る患者は、脳を損傷し、脳細胞の数が減少しています。治療では、残っている脳細胞に、改めて、体を動かしたり、ものごとを考えたりするプログラムを組み直してもらうことになります。時間がかかるので、毎日、同じことを繰り返し行って、脳に覚えさせていきます」

意思疎通が“生きがい”に

さらに、院内では、患者の五感を刺激するため、窓の近くにベッドが置かれ、元気だった頃に好きだった音楽が流れ、テレビもついています。

そうして退院までに、少しでも意思疎通ができるようになることを目指しています。

この病院ではこの30年間に入院した503人のうち、36%にあたる185人は、意思疎通の能力や運動機能が回復して退院し、その多くの人が障害者支援施設になどに移ったということです。

そうして退院までに、少しでも意思疎通ができるようになることを目指しています。

この病院ではこの30年間に入院した503人のうち、36%にあたる185人は、意思疎通の能力や運動機能が回復して退院し、その多くの人が障害者支援施設になどに移ったということです。

岡山療護センター 鎌田一郎 副センター長

「重い意識障害の患者は、声をかけても普通に会話はできないのですが、実際は、アイコンタクトができるとか、ちょっと手を動かして意思の疎通ができるとか、状態はさまざまです。やりとりができるようになるというのは、本人や家族にとって生きがいになるはずですが、かなりの時間が必要になります。そういう意味では、3年間、変わらぬ質と量の医療が提供できるというのは意義があると思います」

「重い意識障害の患者は、声をかけても普通に会話はできないのですが、実際は、アイコンタクトができるとか、ちょっと手を動かして意思の疎通ができるとか、状態はさまざまです。やりとりができるようになるというのは、本人や家族にとって生きがいになるはずですが、かなりの時間が必要になります。そういう意味では、3年間、変わらぬ質と量の医療が提供できるというのは意義があると思います」

長期的なリハビリの結果

久仁子さんもこの病院に入院。

明るい室内で、日光や季節の移ろいを感じながら懸命なリハビリを続けました。

取り組んだのは、まばたきやスイッチを押したり離したりすることで意思を表せるようになることです。

コロナ禍の面会制限が撤廃された去年の秋以降、夫は毎月1回、病院を訪れました。会うたびに久仁子さんの表情が明るくなり、まぶたを開けたり閉じたりするため、希望をもつようになりました。

明るい室内で、日光や季節の移ろいを感じながら懸命なリハビリを続けました。

取り組んだのは、まばたきやスイッチを押したり離したりすることで意思を表せるようになることです。

コロナ禍の面会制限が撤廃された去年の秋以降、夫は毎月1回、病院を訪れました。会うたびに久仁子さんの表情が明るくなり、まぶたを開けたり閉じたりするため、希望をもつようになりました。

3年半後。

久仁子さんは看護師の合図にあわせて、まばたきやスイッチで「YES」と「NO」を示すことができるようになりました。

久仁子さんの夫は、さらなる回復につながればと、慣れ親しんだ自宅でみずから支える決意をしました。

久仁子さんは看護師の合図にあわせて、まばたきやスイッチで「YES」と「NO」を示すことができるようになりました。

久仁子さんの夫は、さらなる回復につながればと、慣れ親しんだ自宅でみずから支える決意をしました。

久仁子さんの夫

「事故のあと、『意識は戻らないかもしれない』と言われていたのが、こうして目線もちゃんと合うようになってきて、しかも、誰が面会に来てるかもわかって、表情も出てきた。ずっと意識が戻らないかもと思っていたので、ここまで、帰ってきてくれただけでもすごくうれしい。転院を繰り返すとそのたびに医師や看護師も変わってしまいます。3年間も治療を続けてくれる施設はほかになく、本当に感謝しています」

「事故のあと、『意識は戻らないかもしれない』と言われていたのが、こうして目線もちゃんと合うようになってきて、しかも、誰が面会に来てるかもわかって、表情も出てきた。ずっと意識が戻らないかもと思っていたので、ここまで、帰ってきてくれただけでもすごくうれしい。転院を繰り返すとそのたびに医師や看護師も変わってしまいます。3年間も治療を続けてくれる施設はほかになく、本当に感謝しています」

回復を喜びに 2人で歩む人生

ことし4月、久仁子さんは退院しました。

4年ぶりの自宅、そのことがわかった様子の久仁子さん。

夫は、「お帰り、頑張ったね」と何度も語りかけていました。

自宅でも、たんの吸引やおなかのチューブを通じた栄養補給など医療的ケアが必要で、24時間の見守りが必要です。

4年ぶりの自宅、そのことがわかった様子の久仁子さん。

夫は、「お帰り、頑張ったね」と何度も語りかけていました。

自宅でも、たんの吸引やおなかのチューブを通じた栄養補給など医療的ケアが必要で、24時間の見守りが必要です。

今後は訪問看護や介護のサービスを利用しながら、暮らしていくことになります。

夫は、こうした自宅での治療や介護にどのくらいの費用がかかるのか、行政からどのくらいの支援を受けることができるのか不安を感じています。

それでも、妻の回復を喜びに一緒に人生を歩んでいきます。

夫は、こうした自宅での治療や介護にどのくらいの費用がかかるのか、行政からどのくらいの支援を受けることができるのか不安を感じています。

それでも、妻の回復を喜びに一緒に人生を歩んでいきます。

久仁子さんの夫

「妻は、どんな状況でも常に前向きだったんです。たぶん、いま、自分が不自由な状態だというのも、ある程度はわかっていて、それでも、状況を受け入れて楽しもうと思っているはずです。だから私も前に進んでいかないといけないと思っています。自宅に帰ってきてから、顔色もすごくいいし、笑顔がやっぱり多くなりました。また、事故の前のように笑いが絶えない家族になるように頑張っていきます」

「妻は、どんな状況でも常に前向きだったんです。たぶん、いま、自分が不自由な状態だというのも、ある程度はわかっていて、それでも、状況を受け入れて楽しもうと思っているはずです。だから私も前に進んでいかないといけないと思っています。自宅に帰ってきてから、顔色もすごくいいし、笑顔がやっぱり多くなりました。また、事故の前のように笑いが絶えない家族になるように頑張っていきます」

取材後記

死亡事故を1件でも減らそうと取材するなかで、交通事故で意識不明になった患者が回復に向けてリハビリを続ける岡山療護センターの存在を知りました。

同様の施設は岡山のほかにも、宮城、千葉、岐阜にもあります。久仁子さんの夫は「私たちはラッキーだったんです。半年で、療護センターに入院できましたから」と話していましたが、実際、事故に遭ってから1年、2年たってから、入院する患者もいるということです。

死亡事故をなくしていく取り組みとともに、万が一、事故に遭っても適切な支援が受けられる体制の拡充が欠かせないと感じました。

(4月25日「もぎたて!」で放送)

同様の施設は岡山のほかにも、宮城、千葉、岐阜にもあります。久仁子さんの夫は「私たちはラッキーだったんです。半年で、療護センターに入院できましたから」と話していましたが、実際、事故に遭ってから1年、2年たってから、入院する患者もいるということです。

死亡事故をなくしていく取り組みとともに、万が一、事故に遭っても適切な支援が受けられる体制の拡充が欠かせないと感じました。

(4月25日「もぎたて!」で放送)

岡山放送局 記者

内田知樹

2021年入局

岡山局が初任地で事件や西日本豪雨の取材を担当

内田知樹

2021年入局

岡山局が初任地で事件や西日本豪雨の取材を担当