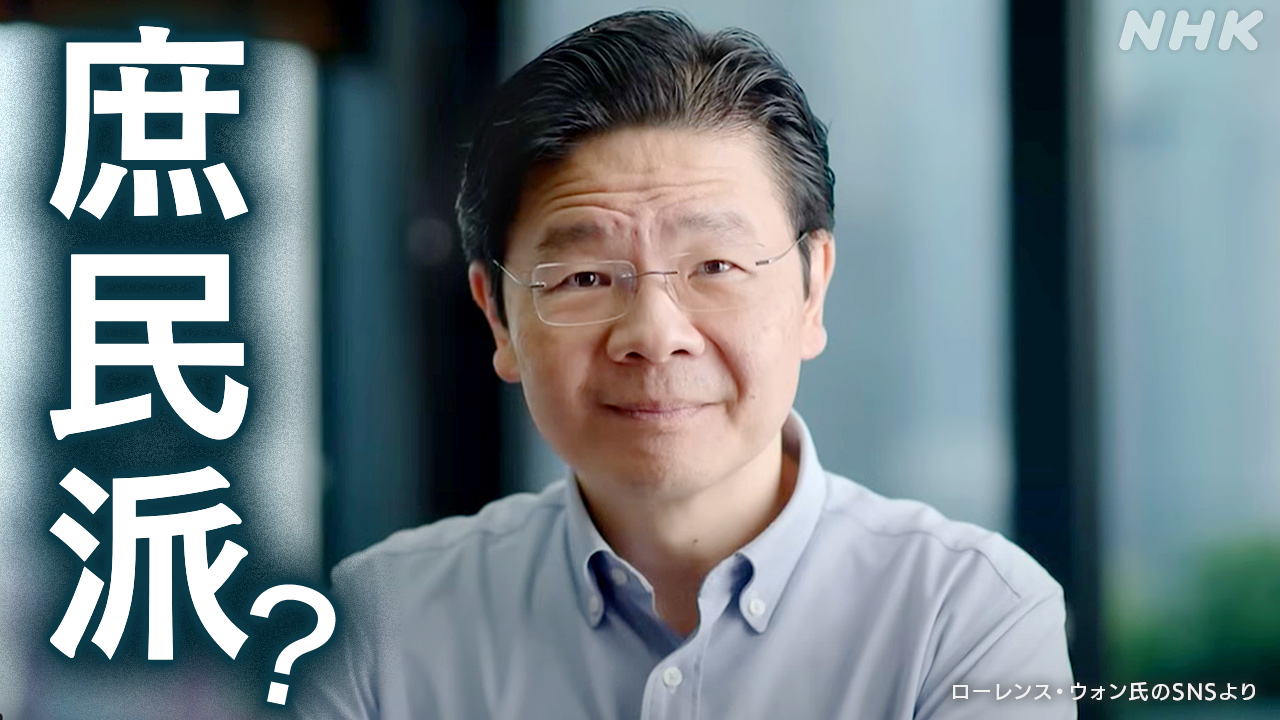

シンガポール初の“庶民派”首相誕生?いったいなぜ?

「私たちのリーダーシップのスタイルはこれまでの世代と違うものになる」

こう述べたのは、趣味のギターで人気歌手テイラー・スウィフトさんの曲を弾き、若者とふれあう様子をSNSに投稿するシンガポールのローレンス・ウォン新首相。

1965年の建国以来、トップエリートによる政治が続いてきたシンガポールに初めて誕生した“庶民派”の首相とはいったいどんな人物なのか。

シンガポールはこれからどうなるのか。専門家の解説も交えて詳しくお伝えします。

(アジア総局記者 鈴木陽平)

こう述べたのは、趣味のギターで人気歌手テイラー・スウィフトさんの曲を弾き、若者とふれあう様子をSNSに投稿するシンガポールのローレンス・ウォン新首相。

1965年の建国以来、トップエリートによる政治が続いてきたシンガポールに初めて誕生した“庶民派”の首相とはいったいどんな人物なのか。

シンガポールはこれからどうなるのか。専門家の解説も交えて詳しくお伝えします。

(アジア総局記者 鈴木陽平)

そもそもシンガポールって?

東南アジアのマレーシアの南に位置するシンガポールは、東京23区よりやや大きい面積の国土におよそ560万人が住んでいます。

19世紀以降、イギリスの植民地でしたが、1959年に自治権を獲得。その後、1965年に独立しました。

2023年の国民1人あたりのGDPは、日本がおよそ3万3000ドルなのに対して、シンガポールは8万4000ドルあまりと2.5倍。世界の中でもアメリカより上の第5位です。

2023年の国民1人あたりのGDPは、日本がおよそ3万3000ドルなのに対して、シンガポールは8万4000ドルあまりと2.5倍。世界の中でもアメリカより上の第5位です。

シンガポール発展の原動力は?

「建国の父」と呼ばれる初代首相のリー・クアンユー氏は、経済成長を最優先に掲げて政府主導で工業化を推し進めるとともに、「人材こそが資源」という考えのもと、能力のある人材を幼い頃から選抜し、優秀な官僚を育成する教育制度を整備しました。

一方で、政治的な安定が不可欠だとして、言論統制などの強権的な政策で与党「人民行動党」の事実上の一党支配を確立。

1990年に首相を退いたあとも上級相や顧問相として存在感を示し続ける中、2代目のゴー・チョクトン氏、2004年から第3代の首相となった長男、リー・シェンロン氏がシンガポールをアジア有数の貿易・金融の拠点へと成長させ、建国以来60年近く「リー家」が政治を主導してきました。

1990年に首相を退いたあとも上級相や顧問相として存在感を示し続ける中、2代目のゴー・チョクトン氏、2004年から第3代の首相となった長男、リー・シェンロン氏がシンガポールをアジア有数の貿易・金融の拠点へと成長させ、建国以来60年近く「リー家」が政治を主導してきました。

ウォン新首相はどんな人?

ローレンス・ウォン氏(51歳)は1972年、建築資材の営業をしていた父と教師の母のもとに生まれ、政府が分譲する集合住宅で育ちました。

みずから「一般家庭で育った」と表現するなど、“庶民派”として知られ、SNSを活用して親近感を感じてもらおうと、アメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんの曲を趣味のギターで演奏したり、若者とふれあう様子を投稿したりしています。

みずから「一般家庭で育った」と表現するなど、“庶民派”として知られ、SNSを活用して親近感を感じてもらおうと、アメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんの曲を趣味のギターで演奏したり、若者とふれあう様子を投稿したりしています。

エリート校ではなく地元の学校に進学しましたが、国の奨学金を得てアメリカの大学に進学。

その後、官僚としてのキャリアをスタートし、リー・シェンロン首相の首席秘書官などを経て、2011年の総選挙で初当選しました。そして2022年、与党内で新たな指導者について意見を集めた結果、ウォン氏がリー・シェンロン氏の後継として支持を集めました。

「私たちのリーダーシップのスタイルはこれまでの世代と違うものになる」

15日に行われた就任式で、こう強調したウォン新首相。

その後、官僚としてのキャリアをスタートし、リー・シェンロン首相の首席秘書官などを経て、2011年の総選挙で初当選しました。そして2022年、与党内で新たな指導者について意見を集めた結果、ウォン氏がリー・シェンロン氏の後継として支持を集めました。

「私たちのリーダーシップのスタイルはこれまでの世代と違うものになる」

15日に行われた就任式で、こう強調したウォン新首相。

その人物像や首相交代の背景、今後のポイントなどについて、シンガポールの政治に詳しいJETROアジア経済研究所の久末亮一副主任研究員に話を聞きました。

(以下、久末研究員の話。インタビューは5月13日に行いました)

ウォン氏の評価は なぜ首相に?

実務家としては非常に能力が高いと評価されています。

例えば、新型コロナウイルスが流行した時期に政府全体で省庁を越えて対応するタスクフォースができたんですが、その共同議長として陣頭指揮をとり非常に高い評価を得ました。

例えば、新型コロナウイルスが流行した時期に政府全体で省庁を越えて対応するタスクフォースができたんですが、その共同議長として陣頭指揮をとり非常に高い評価を得ました。

官僚から次第に出世していって、政治家、そして大臣となってきた体制内のエリートであるわけですが、やはり実務能力の高さというものが買われてこれまでの地位を築いてきているということです。

高い実務能力に加えて柔軟な思考ができる若いウォン新首相には、シンガポールという国家の未来のために必須となってくるさまざまな転換というものをリードする役割が期待されていると思います。

高い実務能力に加えて柔軟な思考ができる若いウォン新首相には、シンガポールという国家の未来のために必須となってくるさまざまな転換というものをリードする役割が期待されていると思います。

ウォン新首相に求められるものは?

初代首相のリー・クアンユー氏以来、シンガポールの政治には「リー家」というカリスマが常につきまとっていて、その政治的安定性というものが、「リー家」を批判する人たちを含めて、政治上の暗黙の前提になってきたわけです。

したがってウォン新首相には、「リー家」というカリスマがない新しい時代の統治スタイルをどのように築いていくかという、建国以来かつてなかった新たな仕事が課せられています。

ウォン新首相がどのように政治指導者、最高指導者として国家を主導していくかということに関しては未知数ですが、これから実力、真価が問われてくることになると思います。

ウォン新首相がどのように政治指導者、最高指導者として国家を主導していくかということに関しては未知数ですが、これから実力、真価が問われてくることになると思います。

なぜこのタイミングで首相交代?

小国のシンガポールを成功に導いてきた建国以来の統治モデルあるいは社会の価値観がいま、限界に直面し、そこから脱却する必要に迫られています。

2010年代以降、特に若い世代を中心にした自由を求める動き、SNSの発達によって、自分の意見を社会に問い、それがさまざまな形で増幅され影響を及ぼしていくということが容易な時代になったわけです。

かつてのように上から締めつけられていた時代、あるいは上意下達の社会統治体制であった時代とは異なった新しい動きが出てきて、これに若い世代が呼応していく時代になっているということであり、この流れがもはや不可逆であることは政権与党の体制側も理解しているのです。

そうした中で、若いリーダーとそのチームに世代交代することで、国家のこれからの生存に向けたさまざまな転換に取り組んでいこうという姿勢の表れだと思います。

かつてのように上から締めつけられていた時代、あるいは上意下達の社会統治体制であった時代とは異なった新しい動きが出てきて、これに若い世代が呼応していく時代になっているということであり、この流れがもはや不可逆であることは政権与党の体制側も理解しているのです。

そうした中で、若いリーダーとそのチームに世代交代することで、国家のこれからの生存に向けたさまざまな転換に取り組んでいこうという姿勢の表れだと思います。

リー・シェンロン前首相の意図は?

企業に例えるとリー・クアンユー氏は創業者であり、これまで創業家一族のカリスマというものに依存するような部分が政治の中で大きなウエイトを占めていたのですが、それが常態化した形というのは不健全な状態だといえます。

そういった形から脱却して新しい普通の国に転換していかなければならない、一族の繁栄ではなく、国家の永続性とか繁栄のためにどこかで決断する必要があるということをリー・シェンロンという人は理解できていて、そのための道筋を彼自身がきちんとつけたということが言えると思います。

そういった形から脱却して新しい普通の国に転換していかなければならない、一族の繁栄ではなく、国家の永続性とか繁栄のためにどこかで決断する必要があるということをリー・シェンロンという人は理解できていて、そのための道筋を彼自身がきちんとつけたということが言えると思います。

一族の支配のままにしていこうと思えば、できたでしょう。

しかし、「そういう時代ではない。それは不健全である」ということを理解して、いわゆる“当たり前の国”に変えていくということを決断し実行したという意味において、いまはそういう観点から評価する人は少ないのですが、なすべきことをなした政治家として後世においては高く評価されるのではないかと考えています。

しかし、「そういう時代ではない。それは不健全である」ということを理解して、いわゆる“当たり前の国”に変えていくということを決断し実行したという意味において、いまはそういう観点から評価する人は少ないのですが、なすべきことをなした政治家として後世においては高く評価されるのではないかと考えています。

ウォン新首相のスタイルとは?

ウォン新首相はいわゆるエリート学校の出身ではなく、トップエリートのルートをたどってきた人ではありません。

中産階級の中から自分で地道に勉強して奨学金を取って官僚となり、その能力が評価されて出世した人です。

中産階級の中から自分で地道に勉強して奨学金を取って官僚となり、その能力が評価されて出世した人です。

2010年以降に行われた総選挙では与党の支持率、得票率が低迷しているという状況にあります。

したがって、次の総選挙でそれを下回らないというのは恐らく最低ラインになると思いますし、人々と政治の間の距離を縮めるということが、いまアピールしていることだと思います。

いわゆるカリスマとして強力なリーダーシップで国を引っ張っていく、かつてのリー・クアンユー氏のように「自分のいうことを聞け」というようなスタイルではなくて、多くの対話の中からコンセンサスを得て政治を行っていく。ただし、いわゆるポピュリズムには流されないということもウォン新首相は言っています。

このバランスの中で新しい政治のスタイル、シンガポールの新しい政治のあり方を模索していくということも重要な課題の1つになってくると思います。

したがって、次の総選挙でそれを下回らないというのは恐らく最低ラインになると思いますし、人々と政治の間の距離を縮めるということが、いまアピールしていることだと思います。

いわゆるカリスマとして強力なリーダーシップで国を引っ張っていく、かつてのリー・クアンユー氏のように「自分のいうことを聞け」というようなスタイルではなくて、多くの対話の中からコンセンサスを得て政治を行っていく。ただし、いわゆるポピュリズムには流されないということもウォン新首相は言っています。

このバランスの中で新しい政治のスタイル、シンガポールの新しい政治のあり方を模索していくということも重要な課題の1つになってくると思います。

米中対立の中で外交はどうなる?

シンガポールという国は米中の関係が安定することで、地域の経済センターとして発展できるということをよく理解していて、双方の対立が深刻化していくこと、それが構造化していくことに対して、ものすごい危機感を抱いています。

このため、両国の間をうまく取り持とうと双方にさまざまな提案、示唆を行って、なるべく悪化しないようにバランスをとるような役割を果たそうとしているわけです。

小国である以上、影響力に限界もありますが、シンガポールは「どちらの代理人にもならないが、双方に対する誠実な仲介者である」という言い方をしています。

小国である以上、影響力に限界もありますが、シンガポールは「どちらの代理人にもならないが、双方に対する誠実な仲介者である」という言い方をしています。

そういった特殊な位置、役割というものをこれからも強化していくことがシンガポールの役割になっていくでしょうし、これが強まっていけばいくほどシンガポールの重要度は増していくのではないかと考えています。

日本との関係は?

近年のアジア太平洋地域の国際環境の変化というものを受けて、この十数年で両国の外交安全保障面での協力関係は急速に進んでいます。

米中の間にあるシンガポールとしては、日本がG7のメンバーであり、潜在的に大きな防衛力を有することに期待していますし、日本側はシンガポールが米中の間、またASEAN域内で持っている特殊な外交的な位置というものに注目しているわけです。

米中の間にあるシンガポールとしては、日本がG7のメンバーであり、潜在的に大きな防衛力を有することに期待していますし、日本側はシンガポールが米中の間、またASEAN域内で持っている特殊な外交的な位置というものに注目しているわけです。

したがって、両国の間では首脳の交流も活発化していますし、去年、防衛装備品の技術移転協定が締結されるなど、これまでは経済を主軸にした交流関係だったわけですが、今後は外交安全保障面でのパートナーとしてお互いに更なる協力関係というものが期待されているのではないかと思います。

今後のポイントは?

ウォン新首相がなぜ親しみやすさを積極的にアピールしていこうとしているのかといえば、やはり「あなたたちと同じ目線で政治をやっているんです」、「あなたたちのリーダーとして私は働きます」ということを一生懸命アピールしているということなのです。

これまでとは異なる新しい世代の最高指導者が登場したということで、人々がどのように呼応していくか、いわゆる開発独裁的な上意下達の統制化された社会がシンガポールというイメージでしたが、シンガポール自身のためにこれから変えていかなければならない時代に入ったわけです。

そうした中でウォン新首相がどのような新しいスタイルで政治に臨んでいくか。そして、国民がそれにどうこたえていくのか。

これがやはり成熟した民主主義のあり方、よい意味での成熟した民主主義をどのようにつくっていくのか、シンガポールというもののこれからが試される非常に大事な転換期に入ったのだと考えます。

これまでとは異なる新しい世代の最高指導者が登場したということで、人々がどのように呼応していくか、いわゆる開発独裁的な上意下達の統制化された社会がシンガポールというイメージでしたが、シンガポール自身のためにこれから変えていかなければならない時代に入ったわけです。

そうした中でウォン新首相がどのような新しいスタイルで政治に臨んでいくか。そして、国民がそれにどうこたえていくのか。

これがやはり成熟した民主主義のあり方、よい意味での成熟した民主主義をどのようにつくっていくのか、シンガポールというもののこれからが試される非常に大事な転換期に入ったのだと考えます。

(5月16日 ニュース7、国際報道2024で放送)

アジア総局記者

鈴木 陽平

2011年入局 鹿児島局、横浜局、国際部を経て2022年から現職。

鈴木 陽平

2011年入局 鹿児島局、横浜局、国際部を経て2022年から現職。