難病や、慢性の病気の患者などで作る「日本難病・疾病団体協議会」は20日に東京 千代田区の参議院議員会館を訪れ、超党派の国会議員におよそ36万人分の署名とともに請願書を手渡しました。

請願書では「就労は難病患者にとって社会参加や生きる希望につながるものだ」として、難病患者の就労を拡大するため、国が企業などに対して義務づけている障害者雇用率の算定対象に含めることを求めています。

協議会によりますと、就労の意欲がある難病患者の中には、日常生活が困難な重い症状があっても身体障害者手帳などの交付基準に該当しない場合は、雇用率の算定対象にならないことから、制度の利用ができないケースが少なくないということです。

難病患者を障害者雇用率の対象に 患者団体が就労支援へ請願書

難病の人の就労を支援するため、難病患者を雇用した場合も国が定める障害者の雇用率の算定対象に含めることなどを求める請願書を、難病患者などでつくる団体が超党派の国会議員に提出しました。

「日本難病・疾病団体協議会」の辻邦夫常務理事は、「難病患者が障害者雇用率の対象になれば、企業の難病への理解が深まるだけでなく、患者も働いて社会に貢献できると思う。今後、どのような基準で雇用率に含めていくべきかについて、しっかりと議論したうえで、ふさわしい形を見つけていきたい」と話していました。

また、今回の請願では、

▽難病の原因究明や治療法の早期開発

▽長期にわたる治療にかかる医療費などの負担の軽減

なども求めています。

難病患者 “対象になれば就職先の選択肢増えるのでは”

福岡県直方市に住む野口信之祐さん(30)は、中学1年生のときに指定難病の1つ「クローン病」を発症しました。

クローン病は、主に大腸と小腸の粘膜に慢性の炎症や潰瘍が起きて、腹痛や下痢、それに血便などを繰り返す病気で、主に10代から20代の若者で多く見られますが詳しい原因はわかっていません。

野口さんは、症状が悪化するたびに毎年1回程度、1か月以上の入院を繰り返していて、小腸を2メートル余り切除するなど、これまで4回の手術を行ったということです。

ふだんも吐き気や下痢などの症状が急に現れるため、外出したときには、常にトイレがどこにあるかを気にしてしまうなど、気が休まらないといいます。

野口さんは大学4年生のときに就職活動を始めましたが、ストレスで症状が悪化して入院を余儀なくされ、新卒での就職を諦めざるをえませんでした。

卒業後は、早く自立できるようにと、難病であることを明らかにして、派遣社員として医療関係の仕事に就いたこともありましたが、重い医療機器を運ぶ作業など体力を使う仕事が多く、体調の悪化につながると考えて仕事を続けることを断念したということです。

野口さんは、企業の障害者雇用を利用すれば自分の体調にあった就職ができるのではないかと考えて、通院している病院のソーシャルワーカーに障害者手帳の交付を受けられないか相談したこともありましたが、身体障害の認定基準に該当していないと言われたため、障害者手帳の取得を諦めました。

現在は、障害のある人や難病患者などを対象にした求人に応募していますが、採用にはつながっていません。

面接では必ず障害者手帳の有無を聞かれるということで、野口さんは障害者雇用の対象になれば、就職先の選択肢が増えるのではないかと考えています。

野口さんは「難病であるということだけで、就職が難しいのは現実だと思う。自分のような難病患者を障害者の雇用率の範囲に含めてもらうことで、みんながきちんと働ける社会になってほしい」と話していました。

支援団体 “実態にあった形に見直しを”

障害者の雇用を促進するため、一定規模の企業などに障害者の雇用を義務づける制度では、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを持っている人が雇用率の算定対象になっています。

しかし、難病や慢性の病気がある人の支援を行う福岡市の団体「就労支援ネットワークONE」の中金竜次代表によりますと、相談に来る難病患者の中には、症状の程度が手帳の交付基準と重ならなかったり、手続きがわからずに申請を諦めたりする人が多く、この制度を利用できる人は少ないということです。

また、難病患者は症状の悪化と回復を繰り返し、継続して働くことが難しかったり、疲れやすく長時間の労働ができなかったりして、健康な人と同じ仕事をすることが難しいのが実態だということです。

中金さんは「難病患者の中には、障害として認定されないものの、生活上の支障の程度が高い人たちがいる。今の制度や基準から漏れている人たちに、働く機会や働き方の選択肢があることが重要で、認定の基準も含めて、難病患者の生活の実態にあった形に制度を見直していくべきだ」と話していました。

専門家 “基準が明確でなく制度の谷間に”

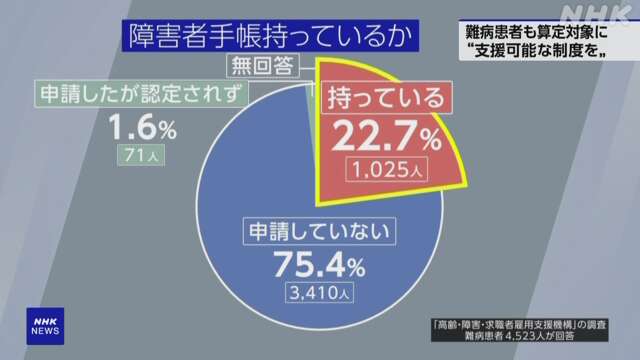

独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」は、難病の患者が就職や仕事をするうえで、どのような困難を感じているかインターネットで調査し、ことし3月に公表しました。

それによりますと、回答した難病患者およそ4500人のうち

▽障害者手帳を持っている人が、22.7%の1000人余り

▽障害者手帳の申請をしていない人が、75.4%の3400人余り

▽障害者手帳を申請したものの認定されなかったのは、1.6%のおよそ70人で、

およそ4分の3が障害者の雇用率の算定対象になっていないことがわかりました。

申請しなかった人に、社会生活の支障の程度をたずねた質問に対しては

▽「全くできない」と回答した人が8%

▽「かなりの支障がある」が36%

▽「やや支障が出る」が32%

と、合わせておよそ4分の3を占めています。

また、就職や仕事をする際に困難を感じる理由について、半数以上が

▽将来病状が進行するおそれがあること

▽少しの無理で体調が悪くなること

▽全身的な疲れやすさや体調が安定しないこと

をあげていたということです。

調査をまとめた春名由一郎副統括研究員は「難病患者は、疲れやすさや体調の崩しやすさなどで就労が難しいケースがあるが、それを障害と認定する基準や方法が明確でなく、制度の谷間に置かれていることが今回の調査で明確になった。難病患者の就労を進めるためには、障害者手帳の有無にかかわらず、雇用支援の対象に含めることを検討することが必要だ」と話しています。