中国“EV大国”にほころび? 「デフレ輸出」が新たな脅威に

「自動車強国」という目標を掲げ、国を挙げてEV=電気自動車へのシフトを進めてきた中国。

斬新なデザインの新型EVが次々登場しています。

その市場に今、変調の兆しが見え始めています。EVの販売の伸びが鈍化しているのです。

「EV大国」の“ほころび”ともみえる現象が国のあちこちで顕在化。メーカーの間では値下げ競争が激しさを増し、価格の安いEVを外国で販売する「デフレ輸出」の脅威が世界に及び始めています。

(中国総局 下村直人 高島浩 / ベルリン支局 田中顕一)

斬新なデザインの新型EVが次々登場しています。

その市場に今、変調の兆しが見え始めています。EVの販売の伸びが鈍化しているのです。

「EV大国」の“ほころび”ともみえる現象が国のあちこちで顕在化。メーカーの間では値下げ競争が激しさを増し、価格の安いEVを外国で販売する「デフレ輸出」の脅威が世界に及び始めています。

(中国総局 下村直人 高島浩 / ベルリン支局 田中顕一)

操業停止に追い込まれた新興EVメーカー

北京中心部にあるEVの販売店を2024年2月に訪れると、店の扉には大きな南京錠がかかっていました。

ガラス張りの店内をのぞくと、接客用のテーブルには飲みかけのペットボトルが放置され、ゴミ箱はふたがあいたまま。さながら夜逃げしたかのような状態になっていました。ここは中国の新興EVブランド「ハイファイ」の店舗です。

このブランドは斬新なデザインと高性能かつ高級感あふれるインテリアで多くの顧客の心をとらえ、1000万円前後の高級EVメーカーとして広く知られた存在でした。

このブランドは斬新なデザインと高性能かつ高級感あふれるインテリアで多くの顧客の心をとらえ、1000万円前後の高級EVメーカーとして広く知られた存在でした。

しかし、2月に操業停止に追い込まれたのです。近くにある別のメーカーの販売店の関係者は、「あの店舗は2月初めに営業を停止した。資金繰りが悪化したようだ」と話していました。

5月に入って、ハイファイが香港の投資機関などから融資を受けたのではないかなどと一部の中国ネットメディアが報じましたが、2月に取材した販売店を訪れると、ハイファイの名前は取り外され、もぬけの殻。

5月に入って、ハイファイが香港の投資機関などから融資を受けたのではないかなどと一部の中国ネットメディアが報じましたが、2月に取材した販売店を訪れると、ハイファイの名前は取り外され、もぬけの殻。

2月時点ではまだEVを展示していた別の店舗も今は他メーカーの販売店に変わっていて、先行きは不透明なままです。

中国のネットメディアは「2024年は血みどろの競争、淘汰の嵐がやってくる」と論評し、100以上あるとされるEVブランドで、「真に生き残れるのは5社だ」と語る複数のメーカー幹部の声を伝えています。

中国のネットメディアは「2024年は血みどろの競争、淘汰の嵐がやってくる」と論評し、100以上あるとされるEVブランドで、「真に生き残れるのは5社だ」と語る複数のメーカー幹部の声を伝えています。

EV大国に異変?

中国政府はこれまでEVシフトを強力に推し進めてきました。補助金を拠出し、販売を促進。

EVシフトによって、ガソリン車では対抗できなかった欧米メーカーを追い越し、世界市場をリードする「自動車強国」を目指そうという習近平国家主席の強い意志を実行に移してきたのです。

EVシフトによって、ガソリン車では対抗できなかった欧米メーカーを追い越し、世界市場をリードする「自動車強国」を目指そうという習近平国家主席の強い意志を実行に移してきたのです。

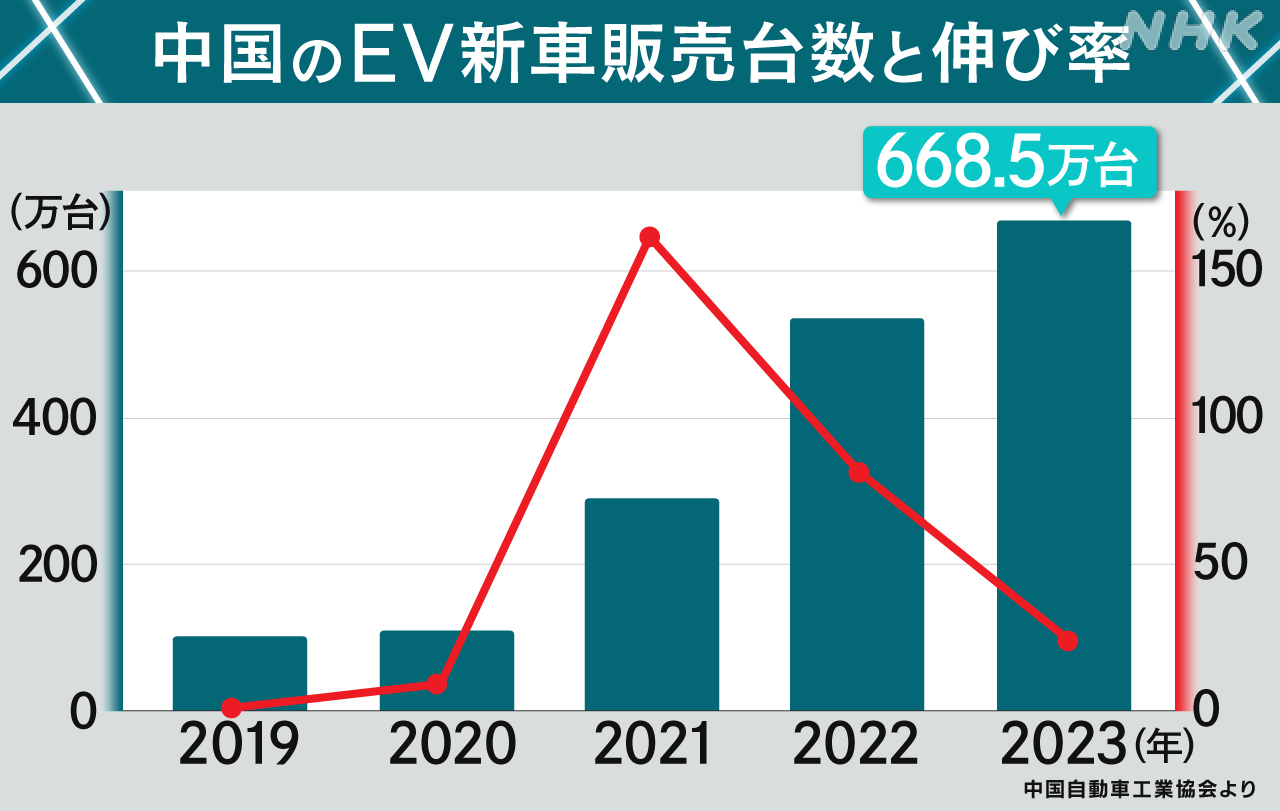

この結果、EVの販売台数は拡大の一途を辿りました。2021年に前の年の2.6倍に拡大。2022年にも81.6%増え、500万台を突破しました。

しかし、2023年からは変調があらわになります。伸び率が24.6%にとどまり、ことし1月から3月までの3か月間では13.3%に縮小。4月も11.1%となり、成長の鈍化が鮮明になっているのです。

しかし、2023年からは変調があらわになります。伸び率が24.6%にとどまり、ことし1月から3月までの3か月間では13.3%に縮小。4月も11.1%となり、成長の鈍化が鮮明になっているのです。

都市部で普及が一巡

背景には、都市部でEVの普及が一巡し、需要が伸び悩んでいることや1回の充電で走ることができる航続距離への不安が根強いことなどがあるとみられます。

消費者の間で節約志向が高まっていることもあって、メーカーの間では値下げ競争も激化しています。

消費者の間で節約志向が高まっていることもあって、メーカーの間では値下げ競争も激化しています。

次のターゲットは農村部 しかし…

都市部での需要の伸び悩みに危機感を募らせた中国政府は農村部でのEVの普及促進に乗り出しました。

カギとなるのはEVの充電スタンドです。浙江省杭州では、中央政府の政策転換にいち早く反応し、充電スタンドを設置する企業への補助金制度を拡充しました。

充電スタンドの製造や運営を担う地元の中小メーカーは地元政府による充電スタンドの建設計画が相次いで立ち上がり、受注活動に追われているということです。

ただ、現状では、利用率が低いスタンドが多いといいます。農村部の新しい充電ステーションを訪ねると、ほとんど利用されていませんでした。

カギとなるのはEVの充電スタンドです。浙江省杭州では、中央政府の政策転換にいち早く反応し、充電スタンドを設置する企業への補助金制度を拡充しました。

充電スタンドの製造や運営を担う地元の中小メーカーは地元政府による充電スタンドの建設計画が相次いで立ち上がり、受注活動に追われているということです。

ただ、現状では、利用率が低いスタンドが多いといいます。農村部の新しい充電ステーションを訪ねると、ほとんど利用されていませんでした。

見かける車の大半がガソリン車。利用率はわずか1%と到底利益の出る水準ではありませんが、建設費の7割、運用コストは最大で5%程度が補助金でまかなわれるといいます。

このメーカーの代表はEV市場拡大の変調を感じるといいます。

このメーカーの代表はEV市場拡大の変調を感じるといいます。

秦継光代表

「経済環境の影響もあり、EVなどの新エネルギー車の成長は以前のようには速くない。農村部へのEV普及や充電インフラの拡大には政府の政策が必要で、そうでなければ市場は拡大しない」

「経済環境の影響もあり、EVなどの新エネルギー車の成長は以前のようには速くない。農村部へのEV普及や充電インフラの拡大には政府の政策が必要で、そうでなければ市場は拡大しない」

メーカー乱立 異業種も

成長が鈍化するEV市場。しかし、この業界の成長性を感じ取った企業はいまも次々と新型車を投入しています。

4月25日に開幕した北京モーターショー。注目されたのはスマートフォンメーカー、「シャオミ」の発表会です。

雷軍CEOが登壇すると会場からは大きな歓声があがり、さながら人気ミュージシャンのライブのようでした。

ステージで披露されたEVは最長走行距離は830km、最高時速265kmと高性能をうたいながらおよそ450万円からと、価格を抑えたのが特徴です。

雷軍CEOが登壇すると会場からは大きな歓声があがり、さながら人気ミュージシャンのライブのようでした。

ステージで披露されたEVは最長走行距離は830km、最高時速265kmと高性能をうたいながらおよそ450万円からと、価格を抑えたのが特徴です。

「シャオミ」はEV事業に2021年に参入を表明。それからわずか3年で実用化にこぎ着け、世界に衝撃が走りました。

3月下旬から予約販売を始め、雷軍CEOは、販売開始から1か月足らずで7万5000台を超える受注を獲得したと明らかにしています。

このほか、モーターショーでは、EV事業に参入した通信機器大手の「ファーウェイ」も注目を集めていました。

通信分野での強みをいかし、複数の自動車メーカーと提携。自社が手がける自動運転システムやソフトなどを自動車メーカーに提供するビジネスモデルで、開発した車の受注が発売から2か月半で10万台に達しました。

自動車メーカーにとどまらず、異業種からの新規参入も相次ぎ、激しい競争が繰り広げられています。

3月下旬から予約販売を始め、雷軍CEOは、販売開始から1か月足らずで7万5000台を超える受注を獲得したと明らかにしています。

このほか、モーターショーでは、EV事業に参入した通信機器大手の「ファーウェイ」も注目を集めていました。

通信分野での強みをいかし、複数の自動車メーカーと提携。自社が手がける自動運転システムやソフトなどを自動車メーカーに提供するビジネスモデルで、開発した車の受注が発売から2か月半で10万台に達しました。

自動車メーカーにとどまらず、異業種からの新規参入も相次ぎ、激しい競争が繰り広げられています。

デフレ輸出の脅威 ドイツでは

国内での収益環境が厳しくなる中、中国メーカーが強化しているのが輸出です。

2月、中国のEVメーカー、BYDの専用輸送船が中国でつくられたEVを載せてドイツの港に入港しました。

2月、中国のEVメーカー、BYDの専用輸送船が中国でつくられたEVを載せてドイツの港に入港しました。

BYDはEVの普及率が高いヨーロッパで、市場シェアの5%を獲得する目標を掲げ、最近は、ヨーロッパ最大の市場であるドイツへの攻勢を加速させています。

首都ベルリンをはじめ各地に販売店をオープン。さらに、多くの消費者に自社のEVの魅力を感じてもらおうとレンタカー市場にも進出しています。

そのドイツには、BYDだけでなく中国の新興メーカーも含め複数のメーカーが進出しています。そのひとつが5月から販売を始めた「小鵬自動車」です。

首都ベルリンをはじめ各地に販売店をオープン。さらに、多くの消費者に自社のEVの魅力を感じてもらおうとレンタカー市場にも進出しています。

そのドイツには、BYDだけでなく中国の新興メーカーも含め複数のメーカーが進出しています。そのひとつが5月から販売を始めた「小鵬自動車」です。

3月にドイツで試乗会などを開き、走行距離が長く、充電のスピードも速いなどとアピール。

ドイツの責任者のマーカス・シュリック氏は「顧客やパートナーの間にわれわれのブランドと商品に対する信頼をつくり出したい。ドイツで成功すれば、ヨーロッパのほかの市場での成功も可能になる」と話していました。

しかし、伝統的な自動車メーカーを多く抱えるヨーロッパでは、中国で過剰に生産された価格の安いEVが輸出される「デフレ輸出」への警戒感が強まっています。

競争が成り立たなくなり、雇用などを脅かしかねないととらえているからです。

EU=ヨーロッパ連合は中国のEVに対して関税の上乗せにつながる可能性のある調査に乗り出しました。

ドイツの責任者のマーカス・シュリック氏は「顧客やパートナーの間にわれわれのブランドと商品に対する信頼をつくり出したい。ドイツで成功すれば、ヨーロッパのほかの市場での成功も可能になる」と話していました。

しかし、伝統的な自動車メーカーを多く抱えるヨーロッパでは、中国で過剰に生産された価格の安いEVが輸出される「デフレ輸出」への警戒感が強まっています。

競争が成り立たなくなり、雇用などを脅かしかねないととらえているからです。

EU=ヨーロッパ連合は中国のEVに対して関税の上乗せにつながる可能性のある調査に乗り出しました。

北京モーターショーで取材に応じたドイツのフォルクスワーゲン乗用車ブランドのトーマス・シェーファーCEOは、関税の上乗せには反対だとしながらも「大切なのは、皆が同じルールで公正に競い合うことだ」と話し、貿易ルールに基づく公正な競争を求めました。

アメリカも懸念強める

中国の「デフレ輸出」についてはアメリカ政府も懸念を強めています。

バイデン大統領は5月14日、中国製EVへの関税を2024年中に現在の25%から4倍の100%に引き上げると表明しました。

中国政府の補助を受けて過剰生産された製品がアメリカの企業や労働者を脅かしているなどとして、不公正な貿易に一方的に制裁措置を発動できる通商法301条にもとづき、中国からの輸入品に対する関税を引き上げるよう通商代表部に指示したのです。

バイデン大統領は5月14日、中国製EVへの関税を2024年中に現在の25%から4倍の100%に引き上げると表明しました。

中国政府の補助を受けて過剰生産された製品がアメリカの企業や労働者を脅かしているなどとして、不公正な貿易に一方的に制裁措置を発動できる通商法301条にもとづき、中国からの輸入品に対する関税を引き上げるよう通商代表部に指示したのです。

中国メーカーの対応は?

中国国内の需要の鈍化に加え、欧米で強まる懸念に今後、中国のEVメーカーはどう対応するのか。

中国の自動車市場に詳しいみずほ銀行の湯進主任研究員は、EVの減速はあくまでも一時的だとしたうえで、中国メーカーは市場の変化に対応した対策を打ってくると指摘します。

中国の自動車市場に詳しいみずほ銀行の湯進主任研究員は、EVの減速はあくまでも一時的だとしたうえで、中国メーカーは市場の変化に対応した対策を打ってくると指摘します。

湯進 主任研究員

「中国のEV市場は確かに成長が鈍化しているが、中長期的には成長トレンドに変化はないとみている。今後、バッテリーの性能、車両コスト、利便性が改善され、中国の新車販売に占める新エネルギー車の割合はさらに上昇していくとみている。欧米ビジネスがますます難しくなる中で、中国企業は日本車の牙城と言われる東南アジアに攻勢をかけている。またEUでは、中国の電池メーカー、素材メーカーも進出していて、規制が強まる中、今後、中国メーカーは輸出ビジネスから地産地消ビジネスに切り替えるのではないか」

「中国のEV市場は確かに成長が鈍化しているが、中長期的には成長トレンドに変化はないとみている。今後、バッテリーの性能、車両コスト、利便性が改善され、中国の新車販売に占める新エネルギー車の割合はさらに上昇していくとみている。欧米ビジネスがますます難しくなる中で、中国企業は日本車の牙城と言われる東南アジアに攻勢をかけている。またEUでは、中国の電池メーカー、素材メーカーも進出していて、規制が強まる中、今後、中国メーカーは輸出ビジネスから地産地消ビジネスに切り替えるのではないか」

日本メーカーも対応迫られる

世界の自動車市場を大きく左右するEV大国・中国市場での変調。その影響が日本の自動車メーカーの戦略に及ぶのは避けられません。

欧米の中国包囲網が強まる中、中国メーカーの東南アジアへの進出は一段と加速。すでに日本メーカーのシェアを奪い始めています。

EVシフトは、国や地域によってスピードや求められる車種、性能などが異なります。各国の政治的な思惑もあって、先行きを見通すのは簡単ではありません。

ただ、世界的に気候変動への対応が加速する中、拡大のトレンドは変わらないという見方が一般的です。

欧米の中国包囲網が強まる中、中国メーカーの東南アジアへの進出は一段と加速。すでに日本メーカーのシェアを奪い始めています。

EVシフトは、国や地域によってスピードや求められる車種、性能などが異なります。各国の政治的な思惑もあって、先行きを見通すのは簡単ではありません。

ただ、世界的に気候変動への対応が加速する中、拡大のトレンドは変わらないという見方が一般的です。

中国メーカーを取材していると、そのデザイン性の高さや、開発スピードの速さに驚くことも少なくありません。出遅れが指摘される日本メーカーも相次いで北米への投資を発表するなど、新たな戦略を打ち出していますが、再びEVシフトが加速すれば、取り返しのつかない差になりかねません。

いかにその地域のニーズを見極め、迅速に対応できるか。刻々と変わる市場の動向に適応できるかが問われています。

いかにその地域のニーズを見極め、迅速に対応できるか。刻々と変わる市場の動向に適応できるかが問われています。

(5月20日 おはよう日本で放送)

中国総局記者

下村 直人

1999年入局 津局 経済部

ロンドン支局などを経て現所属

下村 直人

1999年入局 津局 経済部

ロンドン支局などを経て現所属

中国総局記者

高島 浩

2012年入局

新潟局、国際部、政治部、広州支局を経て現所属

高島 浩

2012年入局

新潟局、国際部、政治部、広州支局を経て現所属

ベルリン支局長

田中 顕一

2003年入局 ニューデリー支局、ワシントン支局などを経て2022年から現職

田中 顕一

2003年入局 ニューデリー支局、ワシントン支局などを経て2022年から現職