“誓約書”は違法なのか 揺れる有明のりの産地

今月15日、公正取引委員会は、九州・有明海産の養殖のりを扱う地元漁協への行政処分を明らかにした。

発表された処分は、独占禁止法に基づく最も重い行政処分である「排除措置命令」。『養殖のりの生産者に誓約書を提出させ、取り引きを不当に拘束している』として、漁協側にそれらの行為をやめ、再発防止のための措置をとるよう命じるものだった。

しかし漁協側は「生産者に強制はしていない」などと反論し、今後も争う姿勢を見せている。養殖のりの流通をめぐる当局と漁協の戦いの取材から問題の深層を探った。

(社会部記者 倉岡洋平・佐賀放送局記者 渡邉千恵)

発表された処分は、独占禁止法に基づく最も重い行政処分である「排除措置命令」。『養殖のりの生産者に誓約書を提出させ、取り引きを不当に拘束している』として、漁協側にそれらの行為をやめ、再発防止のための措置をとるよう命じるものだった。

しかし漁協側は「生産者に強制はしていない」などと反論し、今後も争う姿勢を見せている。養殖のりの流通をめぐる当局と漁協の戦いの取材から問題の深層を探った。

(社会部記者 倉岡洋平・佐賀放送局記者 渡邉千恵)

“市場の番人”の急襲

2022年6月7日。佐賀市にある「佐賀県有明海漁業協同組合(以下、佐賀有明漁協)」の本所ビルに見慣れないスーツ姿の集団がやってきた。

「公正取引委員会です。独占禁止法第47条1項4号の規定に基づき、立ち入り検査を行います」

総勢10数人の審査官たちが部屋の机や棚から次々と資料を収集し、組合の幹部から聞き取りを進めていった。関係者によると、突然の事態に職員たちは一様に困惑の表情を浮かべていたという。

総勢10数人の審査官たちが部屋の机や棚から次々と資料を収集し、組合の幹部から聞き取りを進めていった。関係者によると、突然の事態に職員たちは一様に困惑の表情を浮かべていたという。

佐賀有明漁協の幹部

「何事かと思った。“その場から動かないでください”と言われ、外に出ることも禁止された。ただ、そのときにはすでに複数のマスコミが来ていた」

「何事かと思った。“その場から動かないでください”と言われ、外に出ることも禁止された。ただ、そのときにはすでに複数のマスコミが来ていた」

日本一の産地 審査の対象になったのは…

同じ日、公正取引委員会は熊本と福岡の漁業団体、「熊本県漁業協同組合連合会(熊本市・以下、熊本県漁連)」と「福岡県有明海漁業協同組合連合会(柳川市)」にも検査に入っている。

審査の対象とされたのは、有明海の特産品、養殖のりの流通で長年続いてきた「共同販売制度」をめぐる問題だった。

審査の対象とされたのは、有明海の特産品、養殖のりの流通で長年続いてきた「共同販売制度」をめぐる問題だった。

有明海の周辺、なかでも佐賀県の沿岸地域は2022年春にかけてのシーズンまで養殖のりの生産量、販売額が19年連続で全国トップ。名実ともに「日本一」の産地として知られてきた。

最大6メートルの干満の差があって、海藻が太陽光と海の栄養を十分に吸収することができ、養殖に適した環境を生んでいる。毎年、秋から種付けが行われ、翌年春まで続くのりの収穫の様子は有明の豊かな海を象徴する光景でもある。

ただ近年は生産者の高齢化と担い手不足が深刻になっていて、ピーク時の1970年には2700人ほどいた生産者が、2023年には4分の1以下の600人あまりにまで減少している。

連綿と続いてきた「販売制度」

小規模や零細の生産者が多い養殖のりの業界で、安定供給と生産者の利益を守るための仕組みとして続いてきたとされるのが「共同販売制度」だ。

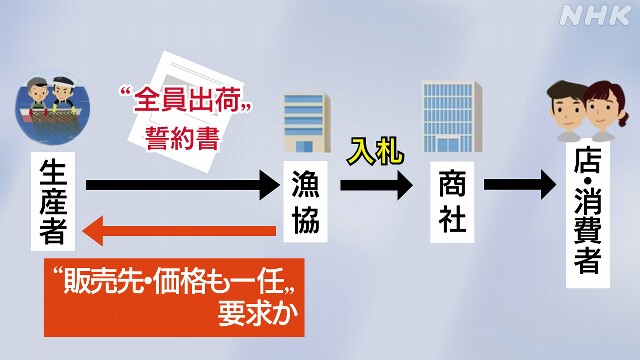

「共同販売制度」のもとでは、生産者が収穫した「のり」を地元の漁協などが一括して販売する「全量出荷」が一般的だ。漁協などは生産者から出荷された「のり」を検査などにかけて、等級ごとに分ける。それらを指定の商社などが買い付け、小売店や飲食店に販売するという流れだ。

生産者にとっては自分で価格や販売先を決めて売ることができない半面、収入の安定につながる。

生産者にとっては自分で価格や販売先を決めて売ることができない半面、収入の安定につながる。

「場違いもの」と呼ばれ... 苦しい立場から生まれた制度

有明海での「共同販売制度」の歴史は古い。

佐賀有明漁協の前身にあたる漁連が1985年にまとめた「漁連史」によると、有明海では1950年代まで取り扱い業者が産地を訪れて生産者からのりを買い集める「浜買い」「浜売り」が主流だった。

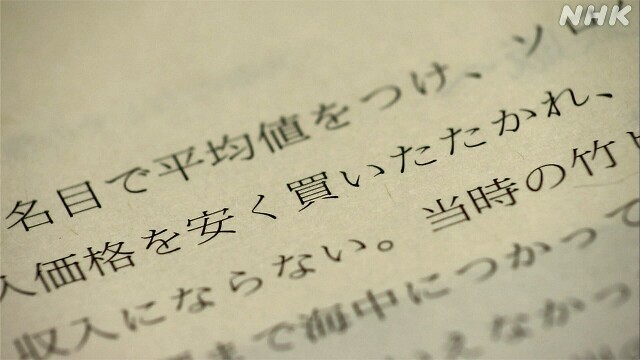

しかし当時の主産地であった「関東もの」と比べて九州産ののりは「場違いもの」などと呼ばれて不当に買い叩かれるケースも多く、生産者の暮らしは苦しかった。

しかし当時の主産地であった「関東もの」と比べて九州産ののりは「場違いもの」などと呼ばれて不当に買い叩かれるケースも多く、生産者の暮らしは苦しかった。

「業者を通じてではなく、自分たちの手でのりを売りたい」

こうした生産者の思いを受ける形で共同販売制度の仕組みが生まれ、生産者は販路の確保や価格に気を取られることなく、のりづくりに集中できるようになった。有明が代表的な産地となった今でも、生産者からは共同販売制度についての肯定的な意見が多く聞かれる。

こうした生産者の思いを受ける形で共同販売制度の仕組みが生まれ、生産者は販路の確保や価格に気を取られることなく、のりづくりに集中できるようになった。有明が代表的な産地となった今でも、生産者からは共同販売制度についての肯定的な意見が多く聞かれる。

70代の生産者

「組合を通して売った方が検査も平等で安心だ。一生懸命生産したのりを買いたたかれるのは嫌だし、個人で売るのは精神的にきついので、組合中心がよいと思う」

「組合を通して売った方が検査も平等で安心だ。一生懸命生産したのりを買いたたかれるのは嫌だし、個人で売るのは精神的にきついので、組合中心がよいと思う」

60代の生産者

「生産者は営業マンではないので、生産したのりをすべて自分で売るのは到底無理だ。今の制度を大きく変える必要はないと思う」

「生産者は営業マンではないので、生産したのりをすべて自分で売るのは到底無理だ。今の制度を大きく変える必要はないと思う」

一方、有明海の生産者の中にもネット販売などに活路を見いだそうとする人たちがいて、現状を変えるべきだという声も聞かれた。

匿名を条件に語った生産者

「自分で作ったものの価値を自分で決められないなんて、のりくらいだ。これだけネットが発達し、いろいろな形で商品が売られている中、個人で売れるようにしないと業界は立ちゆかなくなる」

「自分で作ったものの価値を自分で決められないなんて、のりくらいだ。これだけネットが発達し、いろいろな形で商品が売られている中、個人で売れるようにしないと業界は立ちゆかなくなる」

ある「文書」の存在が引き金に

有明海の周辺に限らず、全国のほかの養殖のりの産地でも「共同販売制度」は採用されている。

多くの生産者が支持し、かつ、ほかの産地でもみられる制度なのであれば、なぜ公正取引委員会は有明海をターゲットにしたのか。ここにNHKが独自に入手した1枚の書面がある。

多くの生産者が支持し、かつ、ほかの産地でもみられる制度なのであれば、なぜ公正取引委員会は有明海をターゲットにしたのか。ここにNHKが独自に入手した1枚の書面がある。

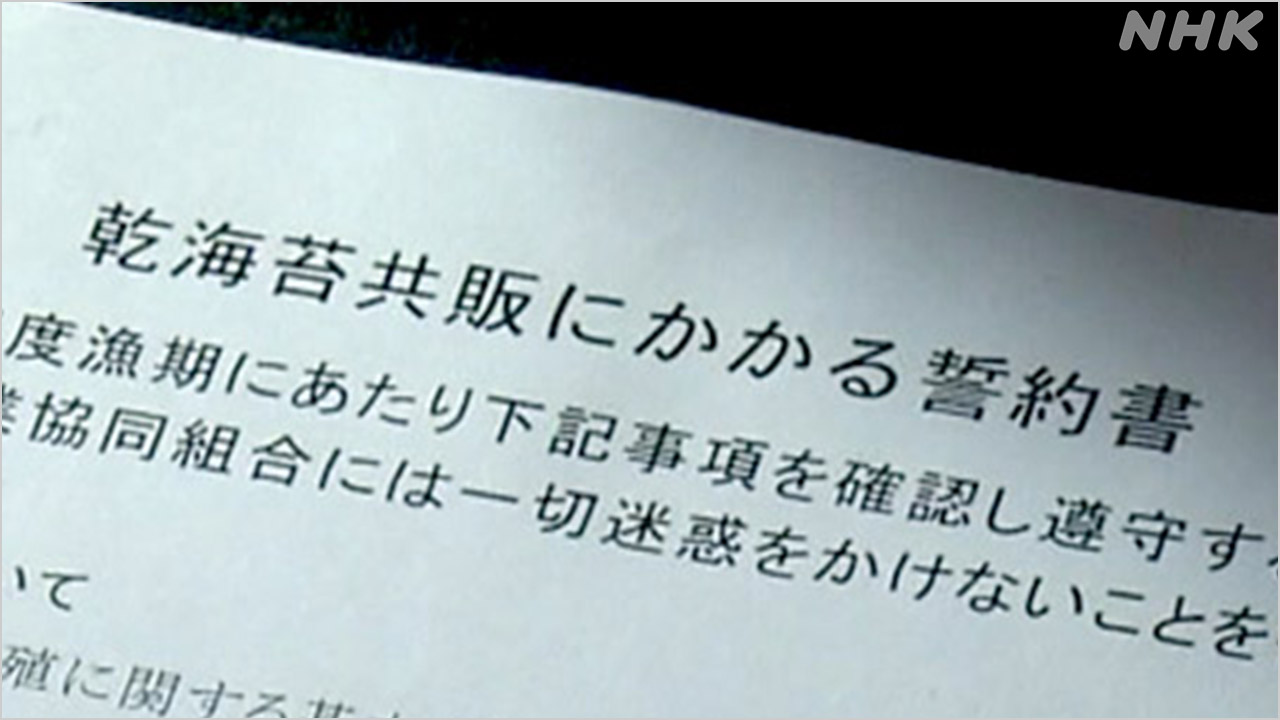

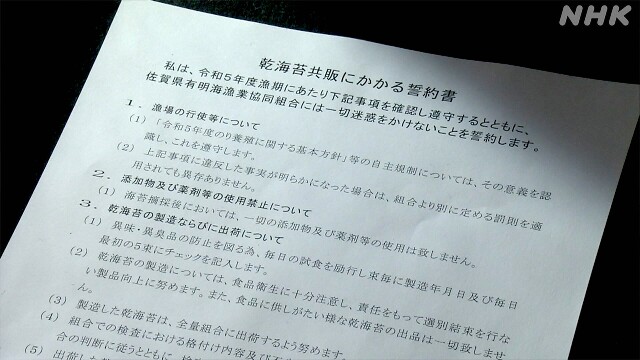

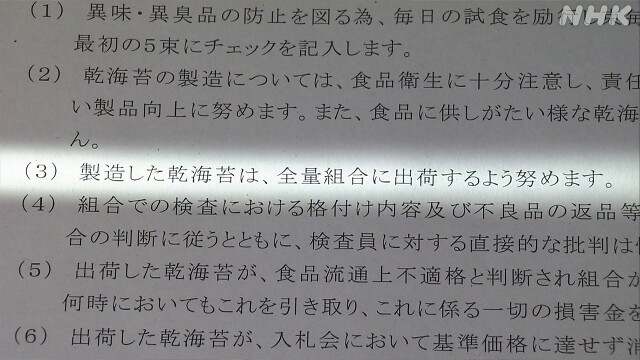

佐賀有明漁協が、養殖のりの生産者に毎年、提出を要請してきたという「誓約書」だ。

「全量 組合に出荷するよう努めます」

「乾海苔共販にかかる誓約書」という書面では、添加物や薬剤を使用しない、食品衛生に十分注意するなどといったのり生産にあたっての遵守事項に加え、生産したすべての「のり」を組合に出荷するよう努めること、価格や販売先は組合に一任することなどが約束事として記載されている。

さらに4年前までは「誓約書」を提出しなければ、のりの入札に参加できないことを組合長名などの文書で通知していたという。

「乾海苔共販にかかる誓約書」という書面では、添加物や薬剤を使用しない、食品衛生に十分注意するなどといったのり生産にあたっての遵守事項に加え、生産したすべての「のり」を組合に出荷するよう努めること、価格や販売先は組合に一任することなどが約束事として記載されている。

さらに4年前までは「誓約書」を提出しなければ、のりの入札に参加できないことを組合長名などの文書で通知していたという。

公正取引委員会は、こうした行為が独占禁止法が禁じる生産者の取り引きの不当な拘束にあたると指摘したのだった。

公取委の審査の背景には「水産業の課題」が

公正取引委員会の幹部は、取材に対し審査の狙いについてこう語っていた。

「共同販売制度をターゲットにしていると思われているとすれば、それは誤解だ。個人でもっと売りたいと思っている生産者がいて、誓約書によって自由が制限されていることを問題視した」

審査が行われた背景には、政府が進める規制改革推進の議論とともに、担い手が減り生産量も低下した日本の水産業の厳しい状況が関係しているという。

世界的には水産物の需要は拡大していて、産業を成長させていく必要があるだけでなく、より高度な資源管理も求められるようになっている。

一次産業における競争政策は農業の分野で語られることが多かったが、国内外の情勢が変化し、水産業の慣習にもスポットライトが当たるようになったのだと幹部は語った。

世界的には水産物の需要は拡大していて、産業を成長させていく必要があるだけでなく、より高度な資源管理も求められるようになっている。

一次産業における競争政策は農業の分野で語られることが多かったが、国内外の情勢が変化し、水産業の慣習にもスポットライトが当たるようになったのだと幹部は語った。

公取委の幹部

「日本の一次産業は、このままでは衰退が避けられない。こうした中で生産者を縛り自由な流通を妨げてしまえば、競争を阻害するだけでなく将来につながるイノベーションの芽を摘んでしまうことになりかねない」

「日本の一次産業は、このままでは衰退が避けられない。こうした中で生産者を縛り自由な流通を妨げてしまえば、競争を阻害するだけでなく将来につながるイノベーションの芽を摘んでしまうことになりかねない」

公正取引委員会の今回の審査では、漁ができなくなることをおそれ自由な出荷や販売を断念している生産者がいたと報告されている。

独禁法で最も重い行政処分「排除措置命令」とは

公正取引委員会が審査対象とした3つの漁業団体。このうち福岡の漁連は指摘された事実を早い段階で認め、再発防止を約束した。

一方、佐賀有明漁協と熊本県漁連は徹底して争う姿勢を見せたことから、公正取引委員会は去年11月、2団体に対し独占禁止法に基づく「排除措置命令」を出す方針を事前通知し、反論があれば意見を述べるように求めた。

「排除措置命令」は、違反行為を行った企業や団体に対し、すみやかにその行為をやめ、市場の競争を回復させるために必要な措置を講じるよう求める。

違反行為の内容によっては「課徴金」の納付を命じられたり、国や自治体が発注する事業の指名から外されたりすることもある。違反行為が重大な場合などに出される独占禁止法の規定で最も重い行政処分だ。

公正取引委員会によると、漁協や漁連と、生産者の取り引きをめぐり排除措置命令が出るのは、1947年に独占禁止法が施行されて以降、初めてのケースとなる。

「排除措置命令」は、違反行為を行った企業や団体に対し、すみやかにその行為をやめ、市場の競争を回復させるために必要な措置を講じるよう求める。

違反行為の内容によっては「課徴金」の納付を命じられたり、国や自治体が発注する事業の指名から外されたりすることもある。違反行為が重大な場合などに出される独占禁止法の規定で最も重い行政処分だ。

公正取引委員会によると、漁協や漁連と、生産者の取り引きをめぐり排除措置命令が出るのは、1947年に独占禁止法が施行されて以降、初めてのケースとなる。

“法令違反”に漁協・漁連は猛反発 そのわけは

2つの漁協・漁連は、生産者に提出させていた「誓約書」については、強制ではなく「あくまでお願いベース」だと強調した。

実は、命令が出されたとしても漁協側に生じる「実害」は限定的だと考えられていた。カルテルや談合といった独占禁止法違反事件とは異なり、今回のケースが課徴金や入札の指名停止の対象になる可能性は低く、共同販売制度そのものをやめるよう求められているわけでもなかった。

それでも引くことができない「理由」があったのだと、佐賀有明漁協の関係者は語る。

実は、命令が出されたとしても漁協側に生じる「実害」は限定的だと考えられていた。カルテルや談合といった独占禁止法違反事件とは異なり、今回のケースが課徴金や入札の指名停止の対象になる可能性は低く、共同販売制度そのものをやめるよう求められているわけでもなかった。

それでも引くことができない「理由」があったのだと、佐賀有明漁協の関係者は語る。

佐賀有明漁協の幹部

「共同販売制度は、のりの流通だけでなく水産業の流通全般で取られている方法だ。日本一の産地の漁協であるわれわれが公正取引委員会の指摘をそのまま受け入れれば、日本の水産業全体にも影響しかねない」

「共同販売制度は、のりの流通だけでなく水産業の流通全般で取られている方法だ。日本一の産地の漁協であるわれわれが公正取引委員会の指摘をそのまま受け入れれば、日本の水産業全体にも影響しかねない」

両者の争いはついに司法の場へ

公正取引委員会と漁協・漁連の争いは裁判にも発展した。

排除措置命令の事前通知を受けたことに対し、命令の「差し止め」を求め漁協・漁連側が東京地裁に提訴したのだ。

漁協・漁連は法廷で「不当な取り引きの拘束はない。排除措置命令が出されることでこれまで築いてきたブランド価値が破壊されるなど重大な損害が生じるおそれがある」などと主張した。

しかし裁判所は「排除措置命令はのりの品質それ自体を問題にしていない。処分による信用毀損の程度はかなり限定的だ。命令によって原告に重大な損害が生じるおそれがあるとは認められないので、不当な取り引きの拘束があったかどうかなどを判断するまでもなく、訴訟の要件を欠いている」などとして、今月9日に訴えを退ける判決を言い渡した。

漁協・漁連は法廷で「不当な取り引きの拘束はない。排除措置命令が出されることでこれまで築いてきたブランド価値が破壊されるなど重大な損害が生じるおそれがある」などと主張した。

しかし裁判所は「排除措置命令はのりの品質それ自体を問題にしていない。処分による信用毀損の程度はかなり限定的だ。命令によって原告に重大な損害が生じるおそれがあるとは認められないので、不当な取り引きの拘束があったかどうかなどを判断するまでもなく、訴訟の要件を欠いている」などとして、今月9日に訴えを退ける判決を言い渡した。

判決から6日後の15日 「処分」は正式決定したが...

公正取引委員会は会見を開き、2つの漁協・漁連に事前通知していた排除措置命令を正式に決定したことを発表した。

審査を担当した岡田博己第四審査長は「漁業分野でも独占禁止法の理解が進み、意欲ある漁業者が活躍できる場所、取り引き環境の整備につながるよう、今回の行政処分が一石を投じる形になってほしい」などと狙いを説明した。

一方、佐賀有明漁協と熊本県漁連は「高品質ののりを届け、組合に期待される役割を果たすため取り組みを続けているが、生産者への強制はしていない」などと反論し、今後命令の取り消しを求め再び裁判で争っていく考えを示した。

審査を担当した岡田博己第四審査長は「漁業分野でも独占禁止法の理解が進み、意欲ある漁業者が活躍できる場所、取り引き環境の整備につながるよう、今回の行政処分が一石を投じる形になってほしい」などと狙いを説明した。

一方、佐賀有明漁協と熊本県漁連は「高品質ののりを届け、組合に期待される役割を果たすため取り組みを続けているが、生産者への強制はしていない」などと反論し、今後命令の取り消しを求め再び裁判で争っていく考えを示した。

取材後記

特産の「のり」の流通をめぐって揺れた有明海の産地。取材で見えてきたのは、担い手不足や高齢化など厳しい状況に直面し、生き残りを模索する中、いわば「外圧」によって、変化を求められた関係者の戸惑いと反発だった。

共同販売制度自体は、生産者保護の観点で言えば合理的だとも言える。公正取引委員会の幹部は「イノベーションの芽が摘まれかねない」と話していたが、こうした危機感が漁協や生産者にどのような形で共有されているのか。

今回の行政処分による「効果」や「影響」はまだ見通せない。今後の展開も取材し、伝えていきたい。

(5月15日「ニュースただいま佐賀」16日「おはよう日本」などで放送)

共同販売制度自体は、生産者保護の観点で言えば合理的だとも言える。公正取引委員会の幹部は「イノベーションの芽が摘まれかねない」と話していたが、こうした危機感が漁協や生産者にどのような形で共有されているのか。

今回の行政処分による「効果」や「影響」はまだ見通せない。今後の展開も取材し、伝えていきたい。

(5月15日「ニュースただいま佐賀」16日「おはよう日本」などで放送)

社会部記者

倉岡洋平

2010年入局

松江局 青森局 札幌局を経て2019年から社会部 現在は公正取引委員会を担当 遊軍記者として幅広く事件取材にも関わる

倉岡洋平

2010年入局

松江局 青森局 札幌局を経て2019年から社会部 現在は公正取引委員会を担当 遊軍記者として幅広く事件取材にも関わる

佐賀放送局記者

渡邉千恵

2019年入局

佐賀局が初任地 2021年から有明海の取材を担当 現在は警察取材を担当しながら、時折船に乗り込み地元の漁業者たちを継続取材

渡邉千恵

2019年入局

佐賀局が初任地 2021年から有明海の取材を担当 現在は警察取材を担当しながら、時折船に乗り込み地元の漁業者たちを継続取材