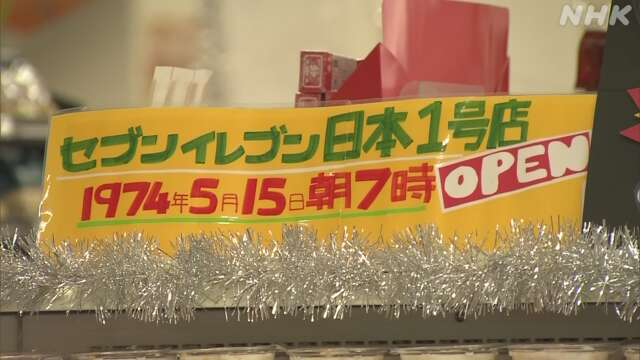

セブン-イレブン・ジャパンは、店のオーナーと契約をして販売や経営を行ってもらうフランチャイズ方式を採用した日本で初めての本格的なコンビニチェーンで、その1号店が1974年に東京 江東区豊洲にオープンしました。

5月15日、開業して50年を迎えました。

セブン‐イレブン1号店が開業50年 コンビニから見る日本社会は

もしも半世紀前の昔にタイムスリップしたら...。

その町並みを見渡したときに、大きく異なるのはコンビニエンスストアがなかったことかもしれません。

本格的なコンビニチェーンの1号店が開業してから15日で50年。

コンビニの歴史を振り返ると、映し鏡のように社会の変化がすけて見えてきました。

(※記事の中ほどにコンビニのサービスの歴史を振り返る年表を記載しています)

セブン-イレブン豊洲店 オープンから50年

豊洲店でオーナーを務める山本憲司さん(74)は店舗の前で「ひとえにずっと続けてこられたのは、お客様のおかげです。これからも地域の皆さんに喜んでもらえて信頼されるお店をつくっていきたい」とあいさつしました。

また、永松文彦社長は「今日までこれたのは地域社会の皆様、お客様、お取引先の皆様、山本オーナー様はじめ、多くのオーナー様と従業員の皆様のおかげだと深く感謝しております。今後50年に向けても、きょうのセブンイレブンを超えるあしたのセブンイレブンを提供していきたいです」と話していました。

半世紀で5万5000店超 ここ数年は横ばいに

フランチャイズ方式を採用し全国に展開する日本で初めての本格的なコンビニチェーンとして設立されたセブン-イレブン・ジャパン。

その後、ローソンとファミリーマートも1970年代に相次いでフランチャイズ方式によるコンビニをオープンさせ、各社が出店を加速していきました。

業界団体の日本フランチャイズチェーン協会によりますと、国内のコンビニの店舗数は、ことし3月時点で5万5620店。去年の全国のコンビニの売り上げは11兆6593億円にのぼっています。

ただ、国内の店舗数は人口減少などを背景にここ数年、ほぼ横ばい状態で、コンビニ大手各社ではファミリーマートが店頭での動画広告を取り入れているほか、ローソンが共同経営者となるKDDIとの連携を通じデジタル技術の活用の強化を目指すなど、今後の成長に向け新たな需要の掘り起こしが課題となっています。また大手各社はいま、今後の成長が見込めるとして海外でのコンビニの展開に力を入れています。

コンビニの半世紀を振り返ってみると

この50年の間に、コンビニエンスストアの商品やサービスはどのように変わってきたのでしょうか。

大手コンビニで働いた経験もあるコンビニ研究家の田矢信二さんに聞きました。

今ではいつでも開いているのが当たり前となっているコンビニですが、セブン-イレブンの店舗で24時間営業が始まったのは1975年でした。

また、このころ初めて販売された定番商品のおにぎりは、気軽に手に取っておなかを満たすことができ、当時の働く人たちの残業の強い味方になりました。

さらに、いまやコンビニの定番商品となっているおでんや店内でつくった揚げ物の販売も始まりました。あたたかい状態の食べ物など「できたて」を提供するようになります。

コンビニ研究家 田矢信二さん

「バブルの時期には“24時間戦えますか?”といったコマーシャルが流れたりしていた時代に、いつでも開いているコンビニが受け入れられていきました。店にとっても、24時間営業にすることで工場の稼働をとめる必要がなくなったり、物流の効率化を図れるといったメリットもありました」

「あれができれば」をできる場所に

さらに、コンビニは商品を売るだけにとどまらず、サービスの幅を広げていきました。

1980年代から90年代にかけては、宅配便の取り扱いや公共料金の支払い、店舗内のATM設置など、それまで決まった場所に行かなければできなかったサービスを次々と取り入れていきました。

また、このころに導入が広がったPOSレジシステムは、商品が販売されると購入した顧客の情報がデータ化され、発注や商品開発などにいかすことができ、コンビニの発展に大きく寄与したということです。

コンビニ研究家 田矢信二さん

「身近なコンビニにちょっと行くだけでいろんな用事を済ませることができるようになる。利便性が高まることでコンビニに行く人が増えて、それによってまた店舗が増えていくという循環があったように思います」

商品やサービスの競争 さらに激しく

2000年代、首都圏などの都市部では、町なかのいたるところにコンビニの店舗が見られるようになりました。

コンビニ各社は、プライベートブランドの商品開発に力を入れたり、ポイントカードのサービスを導入したりして、選ばれる店舗を目指してしのぎを削っています。

田矢さんによりますと、最近では、共働きの世帯や高齢者からニーズがある、冷凍食品のラインナップが増えているということです。

コンビニ研究家 田矢信二さん

「おにぎりは一昔前は家で作ったものを食べるのが当たり前でした。コンビニは当たり前とされてきたことを変えて、新しい当たり前をつくってきました。時代にあわせながらその形を変えてきましたが、便利さを追求するというコンビニならではの視点はこれからも変わらないと思います」

「社会インフラ」としてのコンビニ

「コンビニの移り変わりは、社会の移り変わりです」

そう指摘するのは、20年以上コンビニエンスストアの取材を続ける“コンビニジャーナリスト”の吉岡秀子さんです。

吉岡さんは、平成の時代に入り、コンビニは徐々に「社会インフラ」としてとらえられるようになり、2000年代には地域社会とのつながりを強めていったといいます。

その1つの象徴が「セーフティーステーション活動」です。コンビニは商品やサービスを提供するだけでなく、地域の警察や交通安全協会などと協力し、防犯や防災の取り組みを進めてきました。

吉岡さんによると、特に「社会インフラ」として認知される転換点となったのが、2011年の東日本大震災の経験、そして最近では、新型コロナによるライフスタイルの変更だったといいます。

コンビニジャーナリスト 吉岡秀子さん

「震災のあの時、コンビニが開いていたということで、女性やお年寄りの方が行ってみたら『お豆腐も牛乳も売ってるじゃない』といった気づきがあったという声を、取材の中でよく耳にしました。コロナ禍でリモートワークが普及して、今まで3食会社で食べていたような人が、家でお昼も夜も食べるとき、家の近くのコンビニに行く。さらには寝込んでいても、必要な商品を配送してもらえるサービスまであったわけです」

50年間必要とされてきたのは…

吉岡さんによると、今のコンビニはますます“社会の多様性”を反映するようになってきたといいます。

コンビニジャーナリスト 吉岡秀子さん

「かつてはコンビニは、忙しいサラリーマンが飲み物を買う『冷蔵庫』と呼ばれていた時期がありました。また、『金太郎飴』と言われ、画一的なイメージもありました。しかし、少子高齢化や人口減少といった社会の変化の中で、買い物に困る1人暮らしのお年寄りなどの視点で移動販売を行うなど、地域密着型の機能に焦点が当たるようになってきました。もちろん利益を出す原則はありながら、社会の“助け合い”に寄与する面もあります。この50年必要とされ続けているということは、時代に合わせて変化を続けている証だと思います」

なぜ時代の変化にコンビニは対応できたのか。吉岡さんは各地域の店舗のオーナーの努力や情熱が根底にあると指摘します。

15日にオープンから50年を迎えたセブン-イレブン豊洲店。実はこの半世紀の間、オーナーは変わることなく店の経営に尽くしてきました。

1974年にオーナーになった当時は24歳だった山本憲司さん(74)。以来ずっと続けてきたことについて、この50年を振り返ってこう語りました。

山本憲司さん

「創業の時はシステムが完全ではありませんので、人間力というか、商人力でやっていかなければならない時期もありました。ただ、私の性格かもしれませんが、割合楽しく、この職業が合っていました。若い時にですね、自分が好きな仕事に巡り会ったわけですよね。夢中でやってきて、50年があっという間でした。セブン-イレブンは私の青春ですね。あと何年やれるか分かりませんけれども、生涯、創意工夫を日々しながらやっていきたいと思います」

コンビニジャーナリスト 吉岡秀子さん

「都会だとわかりにくいかもしれませんが、地域にいくとお店とお客さんの距離が近くて。各店舗のオーナーさんはもともと地域で酒屋さんとか商店をやっていたような方々でその情熱が店舗のちょっとした陳列にも表れていたりしているんです。お客さんをよく見て、手に取りやすいところに配置しているんです。個人的な見方ではありますが、コンビニはやはり“ヒューマンビジネス”だと思います。流通の中でシステマティックに見えて最前線の方々というのは、本当に創意工夫をしている。そういう泥臭いところ、商人魂というか、人の情熱がすごくおもしろい。ハード面ではデジタル化を含めて、最先端で変化が起きていますが、その裏にはやはり人がいるということですね。それはこれからも変わらないのではないかと思います」

これからのコンビニの姿は

誕生から半世紀がたったコンビニ。これからはどのような変化を遂げていくのでしょうか。

コンビニジャーナリスト 吉岡秀子さん

「日本社会が抱える課題を考えなくてはいけないでしょうね。買い物をする場所という意味では競合する場所も増えています。おそらくもっと1店1店の個性が強まっていくかもしれません。もしかすると『コンビニ』と呼ばれなくなるぐらいの変化があるかもしれません。未来はわかりませんが、みんながどう思うかによって、コンビニの姿も変わっていくと思います」

コンビニは社会を映す“鏡”のような存在だという吉岡さん。身近なコンビニが社会の変化に気づくきっかけにもなると話していました。

コンビニジャーナリスト 吉岡秀子さん

「コンビニが“当たり前”となり、私たちが頼りすぎてしまっている面もあると思います。うまくつきあうには、距離感をとることも大事です。大学で学生に教えるときによく言うのですが、ある店舗で品ぞろえが変わっていたら、その地域で何か変化が起きていると考えみようと。そうすると、コンビニが“気づきの場所”になるんじゃないかと思います。不透明な時代の中で、変化に気づけたら、少しワクワクしませんか」