ありえない日付が… ハンセン病患者の記録にねつ造の可能性

それは、明らかにつじつまの合わない記録でした。遺体を解剖されることを本人が承諾したのは「死んだあと」だったというのです。

過去に繰り返されてきた、ハンセン病患者の遺体の解剖。その承諾を得たとされる文書がねつ造されていた可能性が、ある療養所の調査で見えてきました。

(松山放送局記者 清水瑶平/岡山放送局記者 入江和祈)

過去に繰り返されてきた、ハンセン病患者の遺体の解剖。その承諾を得たとされる文書がねつ造されていた可能性が、ある療養所の調査で見えてきました。

(松山放送局記者 清水瑶平/岡山放送局記者 入江和祈)

自殺の7日前 “解剖を承諾”

ハンセン病は「らい菌」によって皮膚や神経が冒される感染症です。

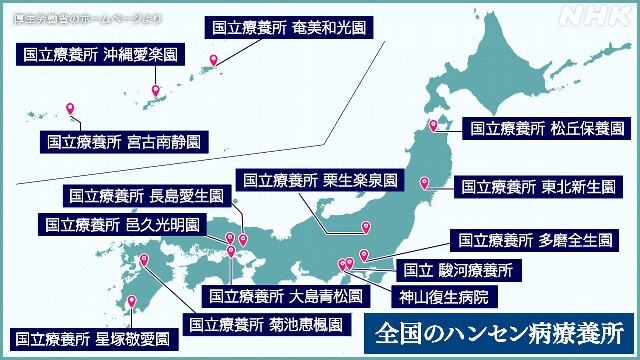

治療法がなかった時代には「不治の病」として恐れられ、国はかつて、患者たちを療養所に強制的に収容するという、誤った隔離政策を取り続けていました。

そして各地の療養所では「治療や医学の発展に役立てるため」などとして、亡くなった患者たちの解剖が行われていたことがわかっています。

治療法がなかった時代には「不治の病」として恐れられ、国はかつて、患者たちを療養所に強制的に収容するという、誤った隔離政策を取り続けていました。

そして各地の療養所では「治療や医学の発展に役立てるため」などとして、亡くなった患者たちの解剖が行われていたことがわかっています。

私(清水)が「解剖の記録」に疑問を持ったのは、あるハンセン病患者についての取材がきっかけでした。

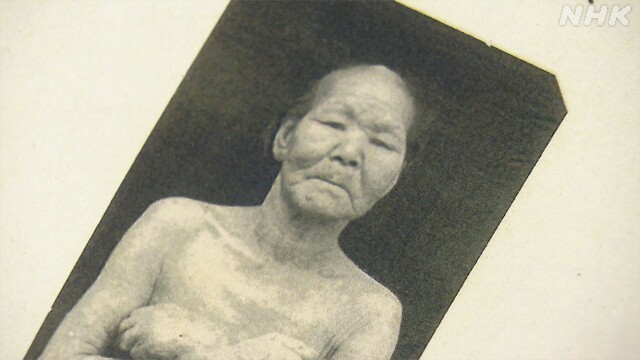

愛媛県松野町出身の、政石コメさん。昭和15年、岡山県の国立ハンセン病療養所「長島愛生園」に入所し、昭和16年1月17日に亡くなりました。投身自殺でした。

コメさんのひ孫にあたる、三好真由美さんは、曽祖母の記録について情報開示請求を行い、令和5年に初めて資料が開示されました。

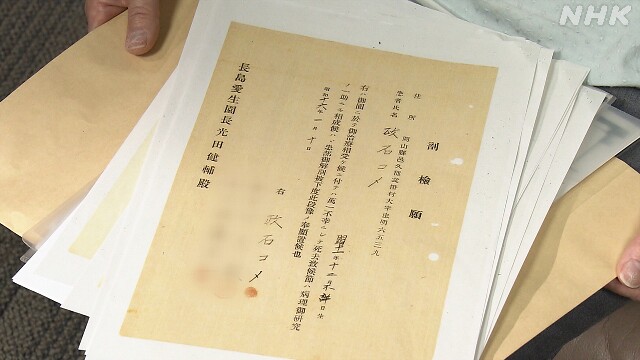

その中にあったのが「剖検願」(ぼうけんねがい)。死亡したあとに自分の遺体の解剖を承諾する文書です。本人の署名や”ぼ印”とともに、こう書かれていました。

右ハ御園ニ於テ御治療相受ケ候ニ付テハ萬一不幸ニシテ死去致候節ハ病理御研究ノ一助ニモ相成候ハゞ患部御解剖被下度此段豫メ奉願置候也

(私は愛生園において治療を受けるにあたり、万が一不幸にも死亡した場合、病理研究の一助となるならば患部の解剖をされることをあらかじめお願いしておきます)

(私は愛生園において治療を受けるにあたり、万が一不幸にも死亡した場合、病理研究の一助となるならば患部の解剖をされることをあらかじめお願いしておきます)

つまり、死後に遺体を解剖されることを承諾する、という内容でした。

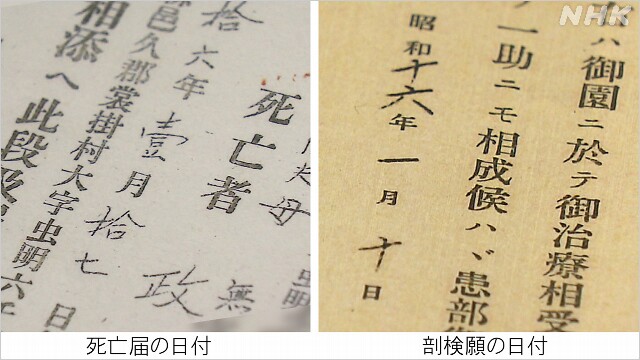

ただ奇妙に感じることがありました。承諾したとされる日付は昭和16年1月10日、つまり自殺する7日前だったのです。

三好真由美さん

「違和感がありました。一目見て、おかしいと思いました。自殺する1週間前に、解剖を承諾するわけないですよね」

「違和感がありました。一目見て、おかしいと思いました。自殺する1週間前に、解剖を承諾するわけないですよね」

「亡くなったあとに承諾を取れるわけがない」

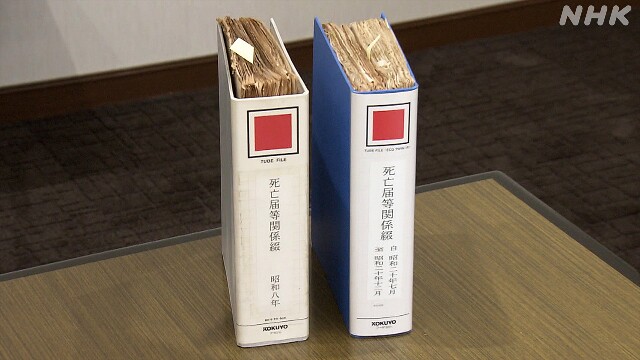

コメさんが入所していた岡山県の長島愛生園では、かつて入所者の解剖が繰り返し行われていました。昭和6年からの25年間で、1800人余りが解剖された記録が残されています。

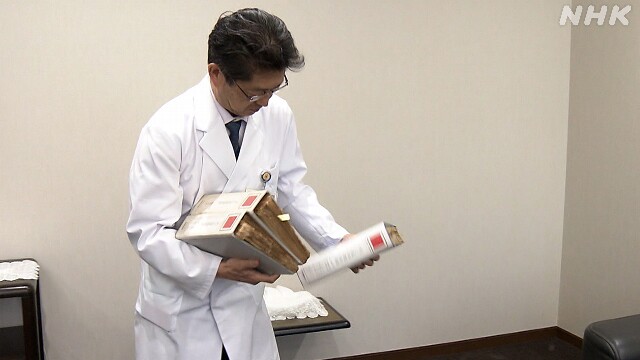

園長を務める山本典良さんも、コメさんの記録を見たとき「もしかするとあとから作られたものではないか」と感じたといいます。

そこで山本園長はほかの患者の「剖検願」についても詳しく調べ、作成された日付と死亡した日付を比較しました。

そこで山本園長はほかの患者の「剖検願」についても詳しく調べ、作成された日付と死亡した日付を比較しました。

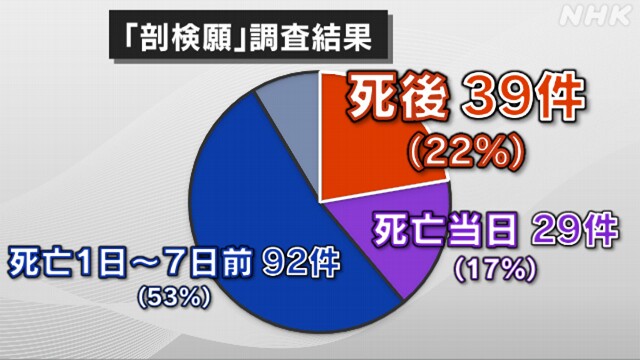

調べたのは昭和7~8年と昭和20年8月~昭和23年の「剖検願」合わせて175件。その結果、驚くべきことがわかりました。

なんと、22%にあたる39件は作成された日付が患者が亡くなったあとだったのです。

死亡した当日のものは29件。亡くなった前日から7日前までが92件でした。

死亡した当日のものは29件。亡くなった前日から7日前までが92件でした。

「亡くなったあとに承諾を取れるわけないですよね。死後の『剖検願』は偽造されたものだと思うし、それだけでなく死の直前のものも偽造だと考えています」

解剖の承諾について、記録のねつ造が繰り返されていた可能性がある。その調査結果を、山本園長は「園の責任者として重く受け止める」としたうえで、こう話しました。

山本園長

「ハンセン病患者は家族と連絡がつかないケースも多い。本人から承諾を得ようにも、死の直前に承諾を得る行為は“死の宣告”にひとしく、医師の倫理観としてできなかったのではないか。そして、そうした行為を自分たちはしていないことを後世に示したいと、あえて偽造の痕跡を残したのではないか」

「ハンセン病患者は家族と連絡がつかないケースも多い。本人から承諾を得ようにも、死の直前に承諾を得る行為は“死の宣告”にひとしく、医師の倫理観としてできなかったのではないか。そして、そうした行為を自分たちはしていないことを後世に示したいと、あえて偽造の痕跡を残したのではないか」

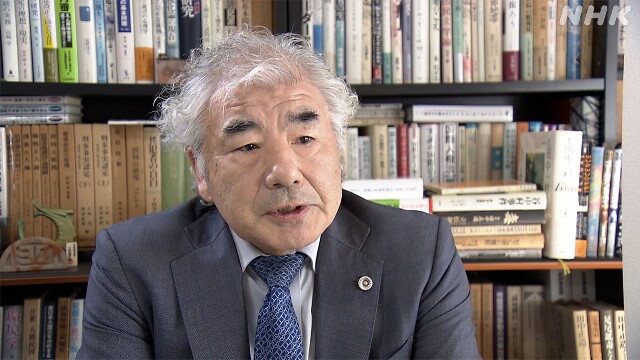

一方で、長島愛生園で人権擁護委員会の委員長を務める近藤剛弁護士は「患者の人権を軽視した行為だ」と、厳しく指摘しました。

近藤剛 弁護士

「承諾を得ないまま解剖をすることは、当時であっても許される行為ではない。医師の中には、患者が解剖されるのは当然だという意識があり『剖検願』も形さえ整えればいいという認識だった可能性がある。本人が望まず、家族も知らないうちに解剖された可能性があり、そういう意味では人権が全然守られていない状況があったのではないか」

「承諾を得ないまま解剖をすることは、当時であっても許される行為ではない。医師の中には、患者が解剖されるのは当然だという意識があり『剖検願』も形さえ整えればいいという認識だった可能性がある。本人が望まず、家族も知らないうちに解剖された可能性があり、そういう意味では人権が全然守られていない状況があったのではないか」

山本園長への取材のあと、私は曽祖母が解剖された、三好真由美さんにもう一度会いに行きました。調査結果を伝えると「そうですか、やっぱり」とつぶやいたあと、こう続けました。

三好さん

「許せないことです。そういうことをされた方々は、皆さん亡くなってから、殺された。もう一度殺されたんだと思います。こういうむごいことが過去に行われてきたことを、多くの人が知るべきだと思います」

「許せないことです。そういうことをされた方々は、皆さん亡くなってから、殺された。もう一度殺されたんだと思います。こういうむごいことが過去に行われてきたことを、多くの人が知るべきだと思います」

一方、かつてハンセン病を患った元患者からは、解剖が行われたことそのものには理解を示す声も聞かれました。

長島愛生園に昭和23年に入所し、いまは入所者自治会の会長を務める中尾伸治さん(89)は「入所者が亡くなった場合に解剖を受けることは知っていた」といいます。

長島愛生園に昭和23年に入所し、いまは入所者自治会の会長を務める中尾伸治さん(89)は「入所者が亡くなった場合に解剖を受けることは知っていた」といいます。

中尾伸治さん

「もちろん、今の時代から考えればよくないことかもしれない。それでも、決してむやみに解剖したわけではないと思うんです」

「もちろん、今の時代から考えればよくないことかもしれない。それでも、決してむやみに解剖したわけではないと思うんです」

中尾さんの右手の親指はハンセン病の症状で思うように動かなくなり、物を握ることができませんでしたが、手術によって動かせるようになったといいます。

中尾さん

「こうした手術もいきなりできたわけじゃない、解剖を積み重ねることによってできるようになったと思う。いかんことかもしれんけど、当時としてはしかたないことだったのでは」

「こうした手術もいきなりできたわけじゃない、解剖を積み重ねることによってできるようになったと思う。いかんことかもしれんけど、当時としてはしかたないことだったのでは」

“過ちの歴史”を見つめてほしい

ハンセン病の治療法が確立されていなかった当時、遺体の解剖が、病気の治療と医学の発展に貢献したのは間違いありません。遺族にも、本人にも承諾を得ることが難しかったという事情もあるのかもしれません。

ただ、どのような事情があるにせよ、承諾を得ずに解剖を繰り返し、記録をねつ造していたとすれば、それは人間の尊厳をないがしろにした、大きな過ちではなかったかと感じます。

遺族が「もう一度殺された」と感じるほどに。

さまざまな立場の人たちが、口をそろえた点がありました。「こうした行為が行われていたことを、伝えていかなくてはならない」ということです。

ただ、どのような事情があるにせよ、承諾を得ずに解剖を繰り返し、記録をねつ造していたとすれば、それは人間の尊厳をないがしろにした、大きな過ちではなかったかと感じます。

遺族が「もう一度殺された」と感じるほどに。

さまざまな立場の人たちが、口をそろえた点がありました。「こうした行為が行われていたことを、伝えていかなくてはならない」ということです。

山本園長

「記録を隠すのではなく、公開することによって、なぜこういう行為が行われたのか、その背景に何があったのか、多くの人に考えてほしかった」

「記録を隠すのではなく、公開することによって、なぜこういう行為が行われたのか、その背景に何があったのか、多くの人に考えてほしかった」

近藤弁護士

「人権を侵害され苦しい環境で暮らしてきた、患者たちが承諾もなくなぜ解剖されたのか。それをきちんと究明し、過去の過ちを検証することが必要だ」

「人権を侵害され苦しい環境で暮らしてきた、患者たちが承諾もなくなぜ解剖されたのか。それをきちんと究明し、過去の過ちを検証することが必要だ」

三好さん

「こういうむごい事実を、先人たちの過ちを多くの人に知ってほしい。そして、亡くなった人を悼む気持ちを少しでも持ってほしい」

「こういうむごい事実を、先人たちの過ちを多くの人に知ってほしい。そして、亡くなった人を悼む気持ちを少しでも持ってほしい」

中尾さん

「記録をうずもれさせるのではなく、そこから何かを掘り起こしてほしい。ハンセン病を巡って、こういうことをやっていたんだと」

「記録をうずもれさせるのではなく、そこから何かを掘り起こしてほしい。ハンセン病を巡って、こういうことをやっていたんだと」

ハンセン病療養所の入所者は高齢化が進み、全国でおよそ800人まで減っています(2023年5月現在)。差別と偏見、そして人権侵害の歴史を知る人は年々少なくなっています。だからこそ、こうした記録を通して過去に向き合っていく必要があるのではないでしょうか。

「死後に承諾した」という、本来ありえないはずの記録。それは、私たちがなぜ過ちを犯したのかを考え続けなければならないと突きつけているように感じました。

(4月20日 おはよう日本で放送)

「死後に承諾した」という、本来ありえないはずの記録。それは、私たちがなぜ過ちを犯したのかを考え続けなければならないと突きつけているように感じました。

(4月20日 おはよう日本で放送)

松山放送局記者

清水瑶平

2008年入局

初任地は熊本 その後社会部で災害報道、スポーツニュース部で相撲・格闘技を中心に取材 2021年10月から松山局 学生時代はボクサー

清水瑶平

2008年入局

初任地は熊本 その後社会部で災害報道、スポーツニュース部で相撲・格闘技を中心に取材 2021年10月から松山局 学生時代はボクサー

岡山放送局記者

入江和祈

2021年入局

「平和を祈る」が名前の由来 戦争や平和をテーマに取材を続ける

入江和祈

2021年入局

「平和を祈る」が名前の由来 戦争や平和をテーマに取材を続ける