はしかで寝たきりに 感染の10年後、少年をおそった難病

活発だった野球少年は、小学5年生のときに突然、歩くことも話すこともできなくなりました。

原因は、0歳のときに感染したはしかのウイルスでした。

はしかにかかった5年から10年ほどあと、まれに発症する難病があるのです。

はしかの怖さを知ってほしいと、患者と家族が取材に応じてくれました。

(首都圏局ディレクター 竹前麻里子)

原因は、0歳のときに感染したはしかのウイルスでした。

はしかにかかった5年から10年ほどあと、まれに発症する難病があるのです。

はしかの怖さを知ってほしいと、患者と家族が取材に応じてくれました。

(首都圏局ディレクター 竹前麻里子)

はしか感染の10年後 突然の異変

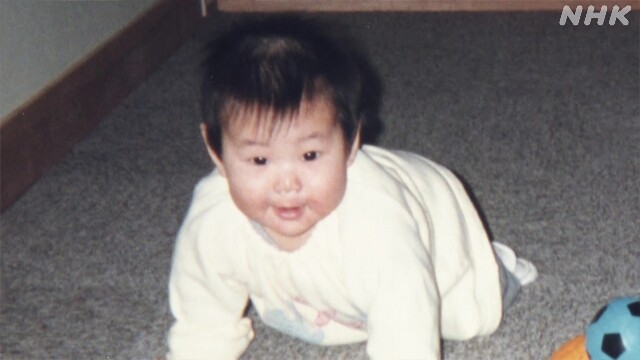

都内に住む岸本洸亮(こうすけ)さん(26)がはしかと診断されたのは、生後7か月のときでした。

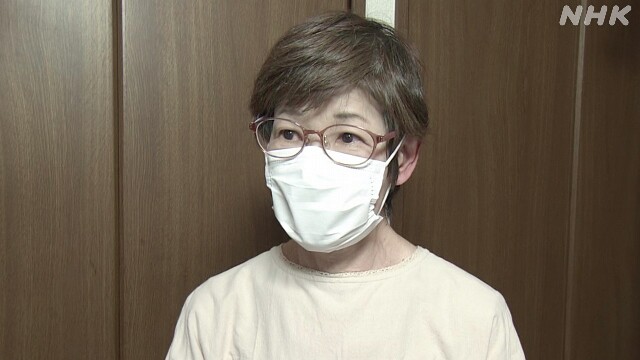

母親の裕子さんは、突発性発疹になった洸亮さんを近所のクリニックに連れて行ったときに、院内ではしかに感染したのではないかと考えています。

母・裕子さん

「突発性発疹になり、心配で連れて行ったクリニックで『はしかが出た』という話を聞いて、嫌だなと思いました。0歳で予防接種をまだ打っていなかったので、かかってしまいました」

「突発性発疹になり、心配で連れて行ったクリニックで『はしかが出た』という話を聞いて、嫌だなと思いました。0歳で予防接種をまだ打っていなかったので、かかってしまいました」

洸亮さんは当時、はしかワクチンの定期接種の対象となる1歳に達していなかったことから、接種はしていませんでした。

はしかに感染後は高熱や発疹などの症状が出ましたが、10日ほどで回復。

その後はふだん通りの生活を取り戻しました。

はしかに感染後は高熱や発疹などの症状が出ましたが、10日ほどで回復。

その後はふだん通りの生活を取り戻しました。

洸亮さんは5歳で野球を始め、地域の野球チームでは、小学1年生のときからレギュラーとして試合に出場しました。

ポジションはファーストで、打順は1番。

足が速く出塁率も高かったといいます。

ポジションはファーストで、打順は1番。

足が速く出塁率も高かったといいます。

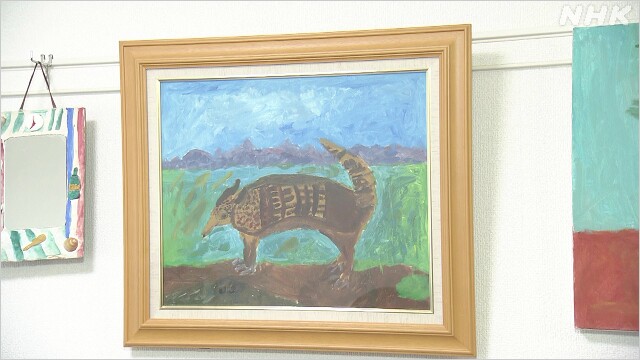

絵を描くのも大好きで、野球の練習を終えると、絵画教室にも休まず通いました。

自宅の壁には、洸亮さんが描いた絵が一面に飾られています。

他にもサッカーやサックスの演奏など、やりたいことは何でも挑戦する、活発な男の子でした。

自宅の壁には、洸亮さんが描いた絵が一面に飾られています。

他にもサッカーやサックスの演奏など、やりたいことは何でも挑戦する、活発な男の子でした。

父・修三さん

「とにかく人の3倍くらい動いていました。すごいときは、午前中に野球をやって、お昼ごはんを食べてサッカーをやって、帰ってきてすぐに絵画教室に行っていました」

「とにかく人の3倍くらい動いていました。すごいときは、午前中に野球をやって、お昼ごはんを食べてサッカーをやって、帰ってきてすぐに絵画教室に行っていました」

母・裕子さん

「友達の影響で習い事をいくつもやりたがるので、やめたくなったらやめればいいと思って全部入れたのですが、結局、病気を発症するまで全部やりきりました。病気になるのが分かっていたんじゃないかというぐらい、やれることは全てやるという感じでした」

「友達の影響で習い事をいくつもやりたがるので、やめたくなったらやめればいいと思って全部入れたのですが、結局、病気を発症するまで全部やりきりました。病気になるのが分かっていたんじゃないかというぐらい、やれることは全てやるという感じでした」

異変が起きたのは、小学5年生の秋のことです。

野球の試合で突然、バットにボールが当たらなくなったのです。

三振ばかりが続きました。

明るくにぎやかな性格でしたが、口かずが減り、もごもごと口ごもるようにもなります。

歯が悪くなったのではないかと考えた裕子さんが歯科医院に連れて行きましたが、歯の治療をおこなっても、話し方は変わりませんでした。

特に両親が心配したのは、得意だった算数ができなくなったことです。

三振ばかりが続きました。

明るくにぎやかな性格でしたが、口かずが減り、もごもごと口ごもるようにもなります。

歯が悪くなったのではないかと考えた裕子さんが歯科医院に連れて行きましたが、歯の治療をおこなっても、話し方は変わりませんでした。

特に両親が心配したのは、得意だった算数ができなくなったことです。

母・裕子さん

「今まで簡単にできたかけ算や割り算が、全然できなくなりました。やり方を何度教えてもできない。これは絶対におかしい。嫌な予感がしました」

「今まで簡単にできたかけ算や割り算が、全然できなくなりました。やり方を何度教えてもできない。これは絶対におかしい。嫌な予感がしました」

異変が起き始めてから1か月後の早朝。

洸亮さんは「ぎゃーっ」と叫び声をあげて全身をけいれんさせ、救急車で病院に運ばれます。

検査の結果、両親が告げられたのは、「亜急性硬化性全脳炎=SSPE」という病名でした。

潜伏していたはしかのウイルスが再び活性化し、脳炎を引き起こす難病です。

近年の海外の研究では、5歳未満ではしかにかかった患者のうち、数千人に1人の割合で発症するという推計もあります。

完治のための治療法は確立されていません。

洸亮さんは「ぎゃーっ」と叫び声をあげて全身をけいれんさせ、救急車で病院に運ばれます。

検査の結果、両親が告げられたのは、「亜急性硬化性全脳炎=SSPE」という病名でした。

潜伏していたはしかのウイルスが再び活性化し、脳炎を引き起こす難病です。

近年の海外の研究では、5歳未満ではしかにかかった患者のうち、数千人に1人の割合で発症するという推計もあります。

完治のための治療法は確立されていません。

母・裕子さん

「自宅に帰り、一人きりになったお風呂の中で大泣きしました。気持ちが追いつかないというか。どうして洸亮が…。この先どうすればいいんだろうという不安で、言葉にならなかったです。洸亮は検査のとき『何で僕が』と言って泣いていました。なんだか変だなというのはあの子にもわかったみたいで、それがすごくつらかったです」

「自宅に帰り、一人きりになったお風呂の中で大泣きしました。気持ちが追いつかないというか。どうして洸亮が…。この先どうすればいいんだろうという不安で、言葉にならなかったです。洸亮は検査のとき『何で僕が』と言って泣いていました。なんだか変だなというのはあの子にもわかったみたいで、それがすごくつらかったです」

その後、洸亮さんは専門の病院で症状を和らげるための治療を受けることになりました。

入院までは自宅で過ごしていましたが、その間も症状は進行していきました。

まっすぐに歩くことができなくなる。

病院に向かう電車の中で、粗相をしてしまう…。

入院後すぐ、両親は医師から「もうすぐ口から食べられなくなりますから、好きなものをたくさん食べさせてあげてください」と外泊を勧められます。

入院までは自宅で過ごしていましたが、その間も症状は進行していきました。

まっすぐに歩くことができなくなる。

病院に向かう電車の中で、粗相をしてしまう…。

入院後すぐ、両親は医師から「もうすぐ口から食べられなくなりますから、好きなものをたくさん食べさせてあげてください」と外泊を勧められます。

用意したのは、洸亮さんが大好きなお好み焼き。

洸亮さんと同じ野球チームでプレーしてきた友人とその母親を招き、食卓を囲みました。

洸亮さんは、病気の影響でお好み焼きをうまく食べることができず、口の周りがソースだらけになっていました。

それを見た友人がお好み焼きを口に運んでくれ、洸亮さんは少し恥ずかしそうでしたが、笑顔を見せながら食べていたといいます。

子どものころからよく足を運んでいた近所の公園にも、洸亮さんと両親、中学生だった兄の4人で行きました。

洸亮さんは足取りがおぼつかなくなっていましたが、ブランコに乗り、家族との時間を楽しんでいました。

外泊開始から4日後、洸亮さんは再び発作を起こし、救急車で病院に運ばれます。

その後は急速に、食べること、歩くこと、話すことが難しくなっていきました。

最初に異変が起きてから、わずか2か月半。

洸亮さんは寝たきりとなり、意思疎通をはかることも難しくなりました。

洸亮さんと同じ野球チームでプレーしてきた友人とその母親を招き、食卓を囲みました。

洸亮さんは、病気の影響でお好み焼きをうまく食べることができず、口の周りがソースだらけになっていました。

それを見た友人がお好み焼きを口に運んでくれ、洸亮さんは少し恥ずかしそうでしたが、笑顔を見せながら食べていたといいます。

子どものころからよく足を運んでいた近所の公園にも、洸亮さんと両親、中学生だった兄の4人で行きました。

洸亮さんは足取りがおぼつかなくなっていましたが、ブランコに乗り、家族との時間を楽しんでいました。

外泊開始から4日後、洸亮さんは再び発作を起こし、救急車で病院に運ばれます。

その後は急速に、食べること、歩くこと、話すことが難しくなっていきました。

最初に異変が起きてから、わずか2か月半。

洸亮さんは寝たきりとなり、意思疎通をはかることも難しくなりました。

2年前には人工呼吸器を装着。

たんの吸引や胃ろうなど身の回りの世話を、両親が交代で行っています。

いま、感染者が全国で相次いで確認されているはしか。

両親は危機感を募らせています。

たんの吸引や胃ろうなど身の回りの世話を、両親が交代で行っています。

いま、感染者が全国で相次いで確認されているはしか。

両親は危機感を募らせています。

母・裕子さん

「はしかがはやると嫌だなと思います。赤ちゃんの中には1歳にならず、まだワクチンを打っていない子どももいますから。周囲の人がはしかにならないこと、うつさないことが大事です。洸亮みたいな子がまた出てくることがないように、確実に予防接種だけはしていただきたいと、本当に心から思います」

「はしかがはやると嫌だなと思います。赤ちゃんの中には1歳にならず、まだワクチンを打っていない子どももいますから。周囲の人がはしかにならないこと、うつさないことが大事です。洸亮みたいな子がまた出てくることがないように、確実に予防接種だけはしていただきたいと、本当に心から思います」

赤ちゃんをはしかから守るために

洸亮さんの主治医で、SSPEに詳しい国立精神・神経医療研究センターの竹下絵里医師は、「SSPEの患者は、免疫系が未熟な2歳未満ではしかにり患し、5年から10年を経て発症するケースが多いです。ワクチンをまだ打っていない0歳の赤ちゃんをはしかから守るには、はしかが流行しない社会にすることが重要です」と話していました。

はしかは、空気感染のほか、飛まつや接触を通じて広がることもあり、感染力が極めて強いため免疫がない場合、感染者と同じ室内にいただけでほぼ確実に感染するとされています。

特効薬はなく、免疫を持たないまま感染すると、肺炎や脳炎で重症化して亡くなるケースもあります。

特効薬はなく、免疫を持たないまま感染すると、肺炎や脳炎で重症化して亡くなるケースもあります。

厚生労働省によれば、はしかの最も有効な予防法はワクチンの接種で、ほとんどの人に免疫がつくといわれる、2回の接種がのぞましいとされています。

はしかのワクチンを公費で受けることができる定期接種は、2000年4月2日以降に生まれた方は、

▼1歳のときと、

▼小学校入学前の1年間の、合わせて2回となっています。

一方、2000年4月1日以前に生まれた方は、定期接種が1回、もしくは0回だったため、免疫が十分ではない可能性があります。

ワクチン接種の回数は、母子手帳で確認することができます。

厚生労働省などによりますと、定期接種の子どものワクチンについては必要量を確保しているということですが、定期接種以外の人が接種を希望したため、一部の地域から定期接種のワクチンが不足しているという報告があがっているということです。

はしかのワクチンを公費で受けることができる定期接種は、2000年4月2日以降に生まれた方は、

▼1歳のときと、

▼小学校入学前の1年間の、合わせて2回となっています。

一方、2000年4月1日以前に生まれた方は、定期接種が1回、もしくは0回だったため、免疫が十分ではない可能性があります。

ワクチン接種の回数は、母子手帳で確認することができます。

厚生労働省などによりますと、定期接種の子どものワクチンについては必要量を確保しているということですが、定期接種以外の人が接種を希望したため、一部の地域から定期接種のワクチンが不足しているという報告があがっているということです。

日本小児科医会公衆衛生委員会の副委員長の時田章史医師は、大人については、国内でかつて感染が広がっていたことや、大半の人がワクチンを1回は接種していることなどから、はしかの抗体を持っている人もいるとしたうえで、次のように呼びかけています。

時田章史医師

「子どもが確実に接種できるよう、ワクチンの供給が安定するまで、大人はまずは抗体検査などで自分の免疫を確認して必要性を判断してほしいと思います。その上で、自分が住んでいるエリアで流行が広がるなど差し迫った状況になったときに、接種を検討してください」

「子どもが確実に接種できるよう、ワクチンの供給が安定するまで、大人はまずは抗体検査などで自分の免疫を確認して必要性を判断してほしいと思います。その上で、自分が住んでいるエリアで流行が広がるなど差し迫った状況になったときに、接種を検討してください」

治療方法の確立していない難病になることもあるはしか。

ひとりひとりが感染を防ぐ行動をとることがいま求められています。

(3月21日 首都圏ネットワークで放送)

ひとりひとりが感染を防ぐ行動をとることがいま求められています。

(3月21日 首都圏ネットワークで放送)

NHKプラスで配信【首都圏ネットワーク】「はしかが原因で難病に」(配信期限 3/28(木)午後6:30まで)

首都圏局ディレクター

竹前麻里子

2008年入局

旭川放送局、報道局を経て現所属

医療や子育てに関する取材やデジタル展開を担当

竹前麻里子

2008年入局

旭川放送局、報道局を経て現所属

医療や子育てに関する取材やデジタル展開を担当