見直される社員教育 その効果は?

すし職人の育成といえば、長年の下積みが当たり前。そんな発想は古いのかもしれません。

日本経済が大きな節目を迎えていると言われる今、「社員教育」を見直して、力を入れる動きが広がっています。

さまざまな社員教育の現場と、その背景に迫りました。

(経済部記者 佐野裕美江/甲府局記者 清水魁星/サタデーウオッチ9 長野幸代・井上聡一郎)

日本経済が大きな節目を迎えていると言われる今、「社員教育」を見直して、力を入れる動きが広がっています。

さまざまな社員教育の現場と、その背景に迫りました。

(経済部記者 佐野裕美江/甲府局記者 清水魁星/サタデーウオッチ9 長野幸代・井上聡一郎)

修行は“お客さんの前で”

「責任が伴うことも増えたけど、やりがいになってきています」

緊張した面持ちで話すのは、すし職人を目指す20代男性。入社3年目です。

緊張した面持ちで話すのは、すし職人を目指す20代男性。入社3年目です。

社員教育、いわば修行の場は東京・銀座の20席ある立ち食いすし店。

営業時間は午後4時から午後10時まで。

3人の若手社員が親方の指導をうけながらカウンターに立って、すしを提供しています。

営業時間は午後4時から午後10時まで。

3人の若手社員が親方の指導をうけながらカウンターに立って、すしを提供しています。

従来は10年の修行が必要!?

店のオープンはおととし4月。

若手の離職防止などを目的に高級すし店を展開する企業が開設しました。

若手の離職防止などを目的に高級すし店を展開する企業が開設しました。

すし職人は10年の修行が必要ともいわれます。

最初に与えられる役職は「追い回し」。

調理場や店内の清掃、皿洗いなど、体力的にもハードな仕事を通じて職人としての基礎を身につけます。

揚げ物や焼き物などの調理を身につけたあと、すしを握ることが認められるのです。

しかし、その下積みの長さなどから、離職が後を絶たず、2021年にはすし職人を目指して10人ほどが入社しましたが、1年でおよそ半数がやめたといいます。

若手にも挑戦できる機会、そして責任を与え育成する取り組みでモチベーションは上がっているといいます。

最初に与えられる役職は「追い回し」。

調理場や店内の清掃、皿洗いなど、体力的にもハードな仕事を通じて職人としての基礎を身につけます。

揚げ物や焼き物などの調理を身につけたあと、すしを握ることが認められるのです。

しかし、その下積みの長さなどから、離職が後を絶たず、2021年にはすし職人を目指して10人ほどが入社しましたが、1年でおよそ半数がやめたといいます。

若手にも挑戦できる機会、そして責任を与え育成する取り組みでモチベーションは上がっているといいます。

銀座おのでら 坂上暁史 世界統括総料理長

「いつになったら握れるんだろう、いつになったら魚を触らせてくれるんだろうと、もがき苦しんで、可能性のある若手を失ってしまうことを早くに防止したい」

「いつになったら握れるんだろう、いつになったら魚を触らせてくれるんだろうと、もがき苦しんで、可能性のある若手を失ってしまうことを早くに防止したい」

握りの価格は3分の1

立ち食いすし店で出されるネタはこの会社が同じ銀座で経営する高級店と同じものを使います。

ただ、握りの価格は高級店のおよそ3分の1。

取材した2月下旬もお客が相次いで訪れていました。

若手社員は、自分が握ったすしを食べたお客の反応を直接、見聞きすることで、これまでの修行よりも短い期間で“1人前”を目指せると期待されています。

ただ、握りの価格は高級店のおよそ3分の1。

取材した2月下旬もお客が相次いで訪れていました。

若手社員は、自分が握ったすしを食べたお客の反応を直接、見聞きすることで、これまでの修行よりも短い期間で“1人前”を目指せると期待されています。

若手社員(23歳)

「自分で仕込んだものをお客様に出しているので、おいしいと言っていただけたらとてもうれしいし、握りが甘かった時にはお客さんからご指導いただくこともあって、得られるものがたくさんある」

「自分で仕込んだものをお客様に出しているので、おいしいと言っていただけたらとてもうれしいし、握りが甘かった時にはお客さんからご指導いただくこともあって、得られるものがたくさんある」

大手外食チェーンも重視

全国におよそ730店舗を展開する大手外食チェーンは、6年前から、調理の技術を学ぶ社員教育に取り組んでいます。

京都市の本社にある施設では、若手から店長クラスまでの従業員が各地から集まって、科学的な理論に裏付けされた調理方法を学びます。

油に香味野菜の香りをまとわせる「油の香りづけ」の重要性や、具材から水分がたくさん出て固くさせない温度で調理することなど、座学と実習を通して学びます。

そして去年からスタートさせたのは“おいしさのscience”研修の強化。

最近は加熱調理に焦点をあてています。

油に香味野菜の香りをまとわせる「油の香りづけ」の重要性や、具材から水分がたくさん出て固くさせない温度で調理することなど、座学と実習を通して学びます。

そして去年からスタートさせたのは“おいしさのscience”研修の強化。

最近は加熱調理に焦点をあてています。

この外食チェーンでは、現在の品数はすべて合わせるとおよそ70種類。

客からの注文を受けてから、料理人が調理して提供することを売りにしています。

しかし、かつては料理人の経験則に頼っていたため、客からは料理のできばえにはばらつきがあったという意見が寄せられていました。

こうした研修を通じて、どの店舗でも、質の高い料理を提供することを目指しています。

客からの注文を受けてから、料理人が調理して提供することを売りにしています。

しかし、かつては料理人の経験則に頼っていたため、客からは料理のできばえにはばらつきがあったという意見が寄せられていました。

こうした研修を通じて、どの店舗でも、質の高い料理を提供することを目指しています。

研修を受けた店長

「調理の理論を分かって作るのと、分かっていないで作るのでは、料理のできあがりが全然変わってくる。研修の受講を通して、自分の力がすごく増していると感じる」

「調理の理論を分かって作るのと、分かっていないで作るのでは、料理のできあがりが全然変わってくる。研修の受講を通して、自分の力がすごく増していると感じる」

じわじわ効果が出る人材育成

2018年にこの取り組みを開始して以降、累計で従業員6万人以上が研修を受講。

全店の売り上げは、25か月連続で前年の同じ月を上回り、研修による成果が表れ始めていると会社はみています。

全店の売り上げは、25か月連続で前年の同じ月を上回り、研修による成果が表れ始めていると会社はみています。

王将フードサービス 渡邊直人 代表取締役社長

「人材の育成ってそうは簡単にいかないし、やっぱり時間はかかった。研修を続けて、じわじわとよくなっていて、1店舗2店舗、1人2人と少しずつ料理がおいしくなってくると、お客さんはきちっと反応してくださっている」

「人材の育成ってそうは簡単にいかないし、やっぱり時間はかかった。研修を続けて、じわじわとよくなっていて、1店舗2店舗、1人2人と少しずつ料理がおいしくなってくると、お客さんはきちっと反応してくださっている」

ことしの春闘では、ベースアップと定期昇給をあわせて、1人あたりの平均で11.5%の賃上げで妥結しました。

組合の要求を大幅に上回る、過去最高の水準です。

継続した人材育成を通じて、売上げの拡大、そして従業員への還元という循環をつくり、成長できる体質を作り上げたいとしています。

組合の要求を大幅に上回る、過去最高の水準です。

継続した人材育成を通じて、売上げの拡大、そして従業員への還元という循環をつくり、成長できる体質を作り上げたいとしています。

渡邊代表取締役社長

「この先、人手不足で仮に人が増えてこなくても、いま働いている1人ひとりが成長していけば生産性が高くなり、料理の質の向上で客の満足度も高まってくる。人材育成の仕組みをいま以上に、進化発展させ、単なる店舗拡大ではなく、満足度の高いお店づくりを進めていきたい」

「この先、人手不足で仮に人が増えてこなくても、いま働いている1人ひとりが成長していけば生産性が高くなり、料理の質の向上で客の満足度も高まってくる。人材育成の仕組みをいま以上に、進化発展させ、単なる店舗拡大ではなく、満足度の高いお店づくりを進めていきたい」

低く抑えられてきた人材育成のコスト

こうした企業による人材育成の取り組み。

1990年代以降、景気が低迷するなか、日本企業の多くは、人材にかける費用を抑えてきたと指摘されています。

1990年代以降、景気が低迷するなか、日本企業の多くは、人材にかける費用を抑えてきたと指摘されています。

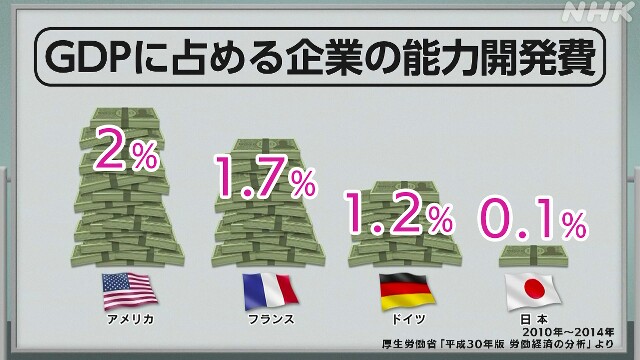

厚生労働省の「労働経済の分析(平成30年版)」によると、日本のGDPに占める企業の社外研修などのOFFーJTの費用の割合は、2010年から2014年では0.1%。

アメリカの2.08%

フランスの1.78%

ドイツの1.2%

イギリスの1.06%と比較すると低い水準となっています。

働く人のスキルや知識などが十分に蓄積されず、長期的に労働生産性の向上を阻害する要因となる懸念があるとされています。

その後は企業の人材育成にかける費用は人手不足などの影響もあり、増加傾向にあるとみられています。

アメリカの2.08%

フランスの1.78%

ドイツの1.2%

イギリスの1.06%と比較すると低い水準となっています。

働く人のスキルや知識などが十分に蓄積されず、長期的に労働生産性の向上を阻害する要因となる懸念があるとされています。

その後は企業の人材育成にかける費用は人手不足などの影響もあり、増加傾向にあるとみられています。

厚生労働省の令和4年度の能力開発基本調査では、人材育成に関する問題点として、「指導する人が足りない」「時間がない」などといった理由が事業者から挙げられています。

深刻な人手不足やデジタル化など社会が急激に変化する中で、生産性を上げていくために人材育成の重要性が見直されつつあると、専門家は指摘します。

深刻な人手不足やデジタル化など社会が急激に変化する中で、生産性を上げていくために人材育成の重要性が見直されつつあると、専門家は指摘します。

法政大学経営大学院 山田久 教授

「昔は機械や工場などの固定資産に投資することが企業の成長や経済成長につながったが、いまはそういう時代ではない。ブランドとかノウハウなどは人に投資しないと生まれてこないため、企業が成長していくためには、人材投資がカギだと思う」

「昔は機械や工場などの固定資産に投資することが企業の成長や経済成長につながったが、いまはそういう時代ではない。ブランドとかノウハウなどは人に投資しないと生まれてこないため、企業が成長していくためには、人材投資がカギだと思う」

地域ぐるみで『スリーアップ』へ

人材を育成することで中小企業の成長を後押ししようと自治体も動き始めています。

山梨県は、去年11月、県内の中小企業などで働く人のスキルアップを地域ぐるみで進める取り組みをスタート。

経営管理やデジタル技術、それにコミュニケーションスキルの3つのテーマの講座を設けました。

参加は1人あたり5500円。

講座は1月から3月まで合計15回あります。

先月7日に取材したのは、中小企業診断士が講師を務める講義。

参加したのはおよそ20人。

職場でのコミュニケーションについて「自分から相手にコミュニケーションを取ること」「まずは相手の考えに共感する」など大切なポイントについて話しました。

従業員どうしが綿密にコミュニケーションを取り合うことができれば、新しいアイデアや商品が生まれやすくなると説明しました。

経営管理やデジタル技術、それにコミュニケーションスキルの3つのテーマの講座を設けました。

参加は1人あたり5500円。

講座は1月から3月まで合計15回あります。

先月7日に取材したのは、中小企業診断士が講師を務める講義。

参加したのはおよそ20人。

職場でのコミュニケーションについて「自分から相手にコミュニケーションを取ること」「まずは相手の考えに共感する」など大切なポイントについて話しました。

従業員どうしが綿密にコミュニケーションを取り合うことができれば、新しいアイデアや商品が生まれやすくなると説明しました。

社員4人をこの取り組みに参加させている山梨県市川三郷町にある祝儀袋などを手がけるメーカーは社員およそ300人。

創業136年と歴史が長く、これまで社員教育は、主に先輩の社員が若手の後輩に知識や経験を伝える形で行ってきました。

しかし、近年、企業を取り巻く環境が急速に変化。

これまでの経験や自社のノウハウだけで企業や社員が成長できるのか、自社だけで対応することに限界を感じていたそうです。

創業136年と歴史が長く、これまで社員教育は、主に先輩の社員が若手の後輩に知識や経験を伝える形で行ってきました。

しかし、近年、企業を取り巻く環境が急速に変化。

これまでの経験や自社のノウハウだけで企業や社員が成長できるのか、自社だけで対応することに限界を感じていたそうです。

デジタル技術を学ぶ講座に参加した社員の橘田大輔さんは、社内でも相談した上で事務作業の効率化や工場の自動化などに向けて取り組んでいきたいと話していました。

また、講座の内容で最新のDXなどについて学ぶことができるだけでなく別の会社の社員との交流で意識が高まったといいます。

また、講座の内容で最新のDXなどについて学ぶことができるだけでなく別の会社の社員との交流で意識が高まったといいます。

マルアイ 遠藤浩行 取締役

「中小企業は、利益を上げるのが非常に大変な時代になっている中で、常に新しい価値を持った商品を作り、利益を上げるためのベースとなるのが“知識”だと思う。今後、製造や事務作業の効率化を進めるうえで、より専門性の高いカリキュラムの実施をお願いしたい」

「中小企業は、利益を上げるのが非常に大変な時代になっている中で、常に新しい価値を持った商品を作り、利益を上げるためのベースとなるのが“知識”だと思う。今後、製造や事務作業の効率化を進めるうえで、より専門性の高いカリキュラムの実施をお願いしたい」

山梨県は、地元の中小企業などで働く人材のスキルを高めることで、企業の成長を促し、ひいては賃上げにつながることを目指しています。

今後、専門的な講座も増やしていきたいといいます。

今後、専門的な講座も増やしていきたいといいます。

山梨県労政人材育成課 小林孝恵 課長

「中小企業や小規模な企業が多い中で自分の会社だけではスキルアップが難しいところもあると思う。まだまだ始まったばかりの取り組みですが、スキルアップから収益アップ、そして賃金アップ、これを『スリーアップ』と呼んでいるが、どんどん広げたい。働く人が経済的に安心して安定して生活していけるような地域を目指していきたい」

「中小企業や小規模な企業が多い中で自分の会社だけではスキルアップが難しいところもあると思う。まだまだ始まったばかりの取り組みですが、スキルアップから収益アップ、そして賃金アップ、これを『スリーアップ』と呼んでいるが、どんどん広げたい。働く人が経済的に安心して安定して生活していけるような地域を目指していきたい」

(3月9日「サタデーウオッチ9」で放送)

経済部記者

佐野裕美江

2016年入局

青森局やむつ支局を経て現所属

佐野裕美江

2016年入局

青森局やむつ支局を経て現所属

甲府局記者

清水魁星

2020年入局

県政や経済担当を経て、現在は富士吉田支局で富士山関係の取材を担当

清水魁星

2020年入局

県政や経済担当を経て、現在は富士吉田支局で富士山関係の取材を担当

サタデーウオッチ9

長野幸代

2011年入局

岐阜局 鹿児島局 経済部を経て現所属

長野幸代

2011年入局

岐阜局 鹿児島局 経済部を経て現所属

サタデーウオッチ9ディレクター

井上聡一郎

2022年4月より「サタデーウオッチ9」を担当

井上聡一郎

2022年4月より「サタデーウオッチ9」を担当