“休眠宗教法人” 訪ねた先に見えたものは

「駐車場になっている…」

「ここにも、お寺がない…」

寺や神社などを運営する宗教法人の活動実態について、実は今、全国の自治体が各地で調査を進めている。

NHKでも今回、熊本県内で県が管理するすべての宗教法人のリストを入手し、その実態を探った。すると“休眠状態”ともいえる法人がいくつも確認された。

なぜ、こうした法人が相次いでいるのか。現場から見えてきたものとは。

(熊本放送局記者 矢野裕一朗 / 山本未来)

「ここにも、お寺がない…」

寺や神社などを運営する宗教法人の活動実態について、実は今、全国の自治体が各地で調査を進めている。

NHKでも今回、熊本県内で県が管理するすべての宗教法人のリストを入手し、その実態を探った。すると“休眠状態”ともいえる法人がいくつも確認された。

なぜ、こうした法人が相次いでいるのか。現場から見えてきたものとは。

(熊本放送局記者 矢野裕一朗 / 山本未来)

“休眠宗教法人” 訪ねてみると

ことし1月。取材班は、熊本市内のとある「寺」があるとされている場所を訪ねた。

しかし、寺は見当たらず、2階建ての古びた建物が残されているだけだった。

人の気配はまったくない。

しかし、寺は見当たらず、2階建ての古びた建物が残されているだけだった。

人の気配はまったくない。

ただ、敷地には仏像が2体置かれていた。

登記簿をもとに、この宗教法人の代表役員の女性のもとを訪ねると、女性の親族から話を聞くことができた。

代表役員の親族

「あの家の家主が宗教法人を運営していたが、10年以上前に亡くなった。後継者はおらず、以後そのままになっている」

「あの家の家主が宗教法人を運営していたが、10年以上前に亡くなった。後継者はおらず、以後そのままになっている」

代表役員の女性はすでに10年以上前に亡くなり、以降、建物は放置されたままになっていることがわかった。

宗教法人 無関係のオフィスに

取材に先立ち、私たちが入手したのは熊本県内で活動する2812の宗教法人のリストだ(※2021年度時点)。宗教法人には、法律で毎年活動状況などの報告書類を提出することが義務づけられている。

このリストに記載された宗教法人のうち、記録が残る2008年度から報告書類を一度も提出していない県内69の法人について、私たちは「休眠状態の可能性が高い」とみて取材を始めた。

このリストに記載された宗教法人のうち、記録が残る2008年度から報告書類を一度も提出していない県内69の法人について、私たちは「休眠状態の可能性が高い」とみて取材を始めた。

天草市にある「寺」とされている場所では、それらしい建物はなく、宗教法人とは無関係の会社が、オフィスを構えていた。

この企業の関係者に話を聞くと、熊本県から寺宛ての書類が届くことがあるという。そのつど、県には受け取り主不在として送り返しているそうだ。

取材班は、入手したリストや登記簿などの情報をもとに、およそ4か月かけて県内各地を訪ね歩き、69の法人を取材した。

この企業の関係者に話を聞くと、熊本県から寺宛ての書類が届くことがあるという。そのつど、県には受け取り主不在として送り返しているそうだ。

取材班は、入手したリストや登記簿などの情報をもとに、およそ4か月かけて県内各地を訪ね歩き、69の法人を取材した。

その結果、いずれも少なくとも

▽関係者がすでに亡くなっている…2法人

▽宗教法人の施設がさら地になっている…7法人

▽法人とは無関係の施設になっている…9法人 など

多くのケースで宗教法人としての活動は確認されなかった。

最終的には69法人のうち58%にあたる40法人で▽施設が確認されなかった上▽役員とも連絡が取れず、「休眠状態」にあるとみられることが判明した。

▽関係者がすでに亡くなっている…2法人

▽宗教法人の施設がさら地になっている…7法人

▽法人とは無関係の施設になっている…9法人 など

多くのケースで宗教法人としての活動は確認されなかった。

最終的には69法人のうち58%にあたる40法人で▽施設が確認されなかった上▽役員とも連絡が取れず、「休眠状態」にあるとみられることが判明した。

「休眠状態」なぜ調査必要?

そもそも、なぜ今“休眠宗教法人”の実態確認が全国で進められているのか。文化庁によると、休眠状態になっている宗教法人は、2022年12月末時点で全国に3329あるという。

宗教法人は、宗教活動で得た収益には課税されない。税制のメリットを法人と関係のない第三者が悪用し、“休眠状態”にある法人を乗っ取り、宗教活動を装う形で脱税などに悪用するケースも出ている。

こうした事態を防ぐため、文化庁は2023年3月、全国の都道府県に通知を発出。宗教法人の実態の確認を求めた。

宗教法人は、宗教活動で得た収益には課税されない。税制のメリットを法人と関係のない第三者が悪用し、“休眠状態”にある法人を乗っ取り、宗教活動を装う形で脱税などに悪用するケースも出ている。

こうした事態を防ぐため、文化庁は2023年3月、全国の都道府県に通知を発出。宗教法人の実態の確認を求めた。

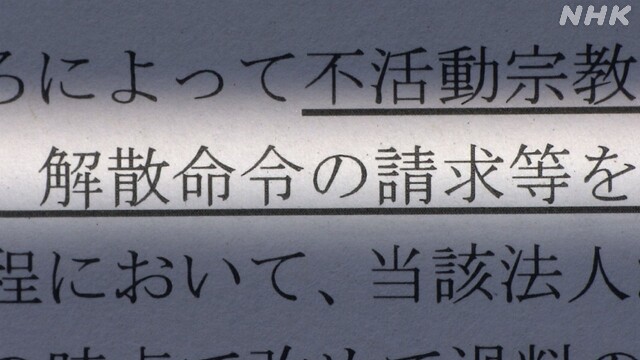

通知の中で国が確認を求めているのが、宗教法人に対して法律で毎年、提出が義務づけられている書類の提出状況だ。私たちも取材にあたり、この提出状況が取材を試みる上で大きな根拠とした。

都道府県は一定の期間を過ぎても必要な書類が提出されない場合、督促状を送り提出を求めるが、下記のような場合、「休眠状態」と判断するとしている。

都道府県は一定の期間を過ぎても必要な書類が提出されない場合、督促状を送り提出を求めるが、下記のような場合、「休眠状態」と判断するとしている。

▽督促状が届かない

▽電話などでも連絡がとれない

▽電話などでも連絡がとれない

文化庁の通知では、その上で現地訪問などを通じて活動実態を調査し、次のいずれかの条件に該当した場合、裁判所に解散命令請求を行うよう求めている。

▽1年以上、宗教団体の目的のための行為をしていない

▽礼拝の施設がなくなってから2年以上施設を備えていない

▽1年以上、代表役員やその代わりがいない など

▽礼拝の施設がなくなってから2年以上施設を備えていない

▽1年以上、代表役員やその代わりがいない など

解散しようとしたけれど…

ところが、取材を進めると、宗教法人側が解散しようとしたにもかかわらず、手続きが進められなかったというケースも確認された。

熊本市の郊外にある「寺」は、およそ50年前に大雨で本堂などが全壊。現在は周辺の企業が利用する駐車スペースとなっていて、寺の姿はない。

ほかの寺の住職が法要などを代行していた時期もあったが、20年ほど前から“休眠状態”が続いているという。

この寺の解散手続きを引き受けたのが、熊本県甲佐町の寺で住職を務めている甲斐道彦さんだ。もともとこの寺は、母親の実家だった。

熊本市の郊外にある「寺」は、およそ50年前に大雨で本堂などが全壊。現在は周辺の企業が利用する駐車スペースとなっていて、寺の姿はない。

ほかの寺の住職が法要などを代行していた時期もあったが、20年ほど前から“休眠状態”が続いているという。

この寺の解散手続きを引き受けたのが、熊本県甲佐町の寺で住職を務めている甲斐道彦さんだ。もともとこの寺は、母親の実家だった。

甲斐道彦さん

「寺がなくなったままの状態で長年放置しているということは母にも、言うなれば仏様に対しても申し訳ない」

「寺がなくなったままの状態で長年放置しているということは母にも、言うなれば仏様に対しても申し訳ない」

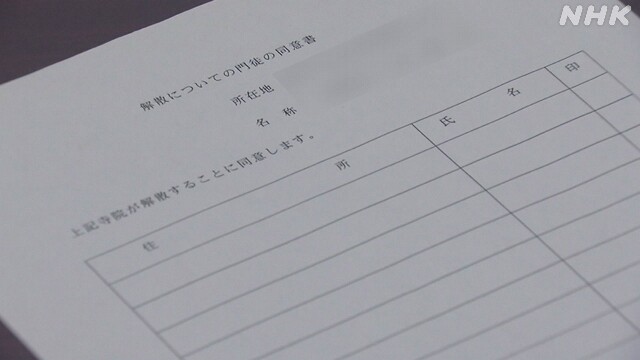

甲斐さんは、休眠状態の宗教法人を放置しておくべきではないと、この法人の代表役員に就き、解散手続きを進めようとしたところ、門徒(=檀家)の同意書の提出が必要なことを知ったという。

甲斐道彦さん

「解散するために必要な門徒(=檀家)さんの同意書ですが、門徒さんがどなたかまったく私はわからない。書類を埋めるのはほぼ無理かなという実感でした」

「解散するために必要な門徒(=檀家)さんの同意書ですが、門徒さんがどなたかまったく私はわからない。書類を埋めるのはほぼ無理かなという実感でした」

解散の障害となったのは、当時の関係者がすでにいないことだった。

国がまとめている宗教法人の運営ガイドブックには、解散手続きを進めるにあたっては法人側で責任役員会を開き、解散について檀家などから同意を得ることが必要とされている。

しかし、長く休眠状態が続いているこの寺は、当時の関係者がすでに亡くなるなどしていて、手続きを進めるために必要な檀家の名前や所在がわからないままになっていた。

国がまとめている宗教法人の運営ガイドブックには、解散手続きを進めるにあたっては法人側で責任役員会を開き、解散について檀家などから同意を得ることが必要とされている。

しかし、長く休眠状態が続いているこの寺は、当時の関係者がすでに亡くなるなどしていて、手続きを進めるために必要な檀家の名前や所在がわからないままになっていた。

甲斐道彦さん

「手続きはある程度厳格にする必要もあると思いますが、過疎化に伴い、多くの寺や神社では後継者不足が深刻になっていきます。そういった宗教法人の現状に応じて、多少、手続きのあり方を模索してもらうのは大事なことかなと思います」

「手続きはある程度厳格にする必要もあると思いますが、過疎化に伴い、多くの寺や神社では後継者不足が深刻になっていきます。そういった宗教法人の現状に応じて、多少、手続きのあり方を模索してもらうのは大事なことかなと思います」

“心のよりどころ” も解散?

解散命令請求をめぐって、地域で守られてきた神社が直面する課題もみえてきた。

九州山地の山あい、田んぼが広がるのどかな景色が広がる山都町の田小野地区。

高齢者を中心に47世帯が住むこの地区の「菅原神社」は、宮司が亡くなって以降、拝殿は取り壊され、階段を登ったところに神殿だけが残されている。

九州山地の山あい、田んぼが広がるのどかな景色が広がる山都町の田小野地区。

高齢者を中心に47世帯が住むこの地区の「菅原神社」は、宮司が亡くなって以降、拝殿は取り壊され、階段を登ったところに神殿だけが残されている。

この神社は、地区の住民が毎年祭りを行うなど、地域の守り神として大切に管理してきた場所だ。

地域の住民

「心の安らぎというか、よりどころといったところかな。ずっといてほしい存在です」

「心の安らぎというか、よりどころといったところかな。ずっといてほしい存在です」

ところが、管理者がおらず、宗教法人としての活動も行われていないため、解散の手続きが進められる可能性もあるという。

地域の住民

「書類上、誰も管理者がいないから解散となるなら、理不尽だよねと思います。ここは自分たちみんなが管理者という感じなので、それは違うでしょという感じです」

「書類上、誰も管理者がいないから解散となるなら、理不尽だよねと思います。ここは自分たちみんなが管理者という感じなので、それは違うでしょという感じです」

どうする 管理者不在の施設

管理者がいない神社を支えようという動きも始まっている。

熊本県神社庁で山都町を含む地域の事務局を務める坂本和彦宮司は、長年、必要な報告書類が提出されないままとなっている管内の神社の関係者をまわり、状況の確認を進めている。

周辺の神社と合併する可能性も含め、今後、それぞれの地域の人たちと話し合いを進めていく必要があると考えている。

周辺の神社と合併する可能性も含め、今後、それぞれの地域の人たちと話し合いを進めていく必要があると考えている。

熊本県神社庁上益城郡支部 事務局 坂本和彦宮司

「これから先、過疎化の地域が増えてくると、誰も管理ができない状態になっていくところが増えてくると思います。伝統を守っていくという地域の方たちの思いは強いだけに、私たち神職がいろいろな意見を聞きながら、向き合っていく必要があると思います」

「これから先、過疎化の地域が増えてくると、誰も管理ができない状態になっていくところが増えてくると思います。伝統を守っていくという地域の方たちの思いは強いだけに、私たち神職がいろいろな意見を聞きながら、向き合っていく必要があると思います」

休眠状態にある宗教法人の実態を把握し、必要に応じて解散を進めようという国の方針について、宗教法人法に詳しい近畿大学の田近肇教授は「脱税などの温床となるのを防ぐためにも、休眠状態の宗教法人の整理は必要だ」と話しています。

一方で、休眠状態の宗教法人の中には地域の集まりなどで使われている施設もあり、そうした法人が解散となれば、施設の建物がそのまま失われる可能性もあると指摘した上で、次のように提言しています。

一方で、休眠状態の宗教法人の中には地域の集まりなどで使われている施設もあり、そうした法人が解散となれば、施設の建物がそのまま失われる可能性もあると指摘した上で、次のように提言しています。

近畿大学 田近肇教授

「1つの方法としては寺や神社をとりまとめている『包括宗教法人』から、新しく神主さんや住職の方、その宗教法人の代表役員になるべき方を派遣してもらう方法はあり得ます。ただ、神職としてちゃんと地域の中に溶け込んでいけるように、これまで施設を管理してこられた地域の住民とのコミュニケーションは大事になるだろうと思います」

「1つの方法としては寺や神社をとりまとめている『包括宗教法人』から、新しく神主さんや住職の方、その宗教法人の代表役員になるべき方を派遣してもらう方法はあり得ます。ただ、神職としてちゃんと地域の中に溶け込んでいけるように、これまで施設を管理してこられた地域の住民とのコミュニケーションは大事になるだろうと思います」

(2月7日 「クマロク!」で放送)

熊本放送局記者

矢野裕一朗

2018年入局盛岡局を経て熊本局に

熊本は大学4年間を過ごした“第二の故郷”

矢野裕一朗

2018年入局盛岡局を経て熊本局に

熊本は大学4年間を過ごした“第二の故郷”

熊本放送局記者

山本未来

2022年入局警察・司法担当を経て主に教育や災害など遊軍担当

山本未来

2022年入局警察・司法担当を経て主に教育や災害など遊軍担当