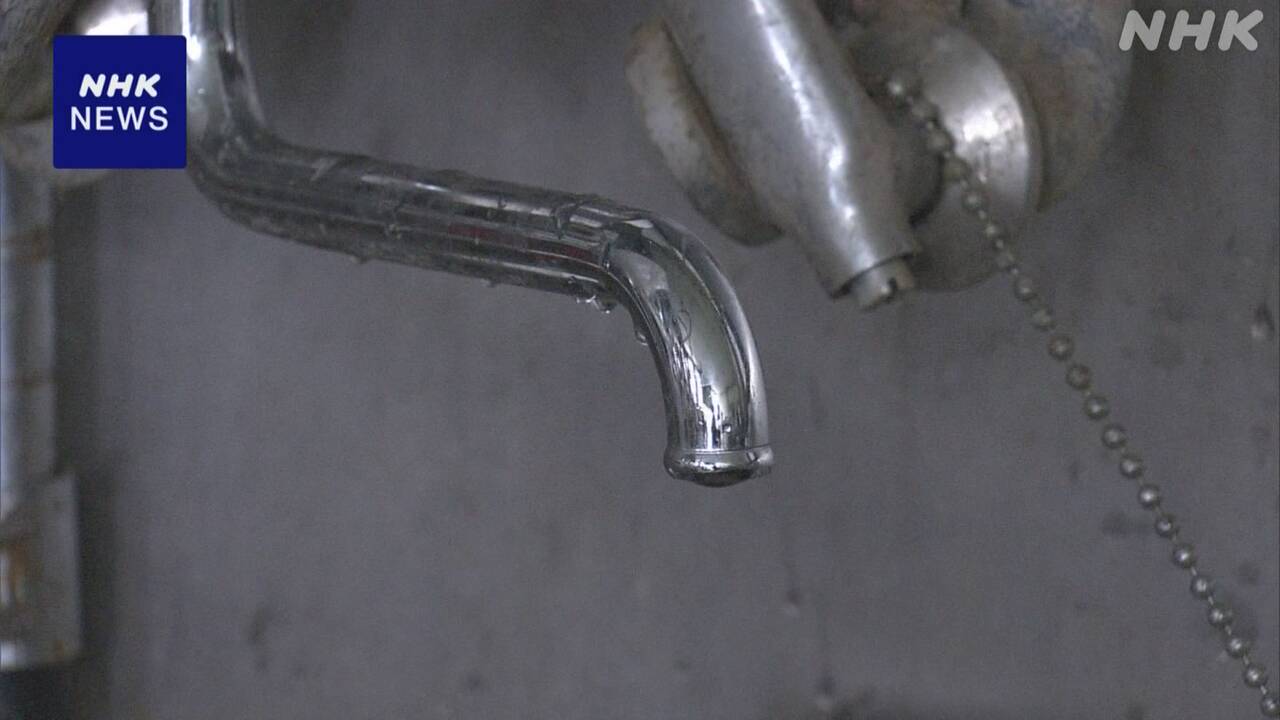

能登半島地震では断水が相次ぎ、石川、富山、新潟、岐阜、長野、福井の6県で、最大13万戸余りに上ったほか、能登半島では今も復旧していない地域があります。

上下水道被害 自治体向け助言など中間取りまとめへ 国の委員会

能登半島地震で上下水道に大きな被害が出たことを受けて、国は、専門家などの委員会を立ち上げ、ことし5月をめどに被災した自治体向けの助言など中間の取りまとめを行うことにしています。

今回の被害を受けて国は12日、上下水道の地震対策を検討する委員会を立ち上げ、石川県の担当者や専門家などが出席しました。

会合は非公開で行われ、国によりますと、能登半島地震では▽浄水場から水を送る配管など重要な「基幹管路」に大きな被害が出たため作業が大幅に遅れたことや、▽耐震対策をしていた施設はおおむね機能していたことなどが報告されました。

これに対して委員からは▽個々の耐震だけでなくシステム全体で機能を強化すべきだとか▽復旧するだけでなく災害に強い整備が必要だといった意見が出たということです。

委員会はことし5月ごろをめどに、被災した自治体向けの助言や全国の地震対策について、中間の取りまとめを行うことにしています。

委員長を務める東京大学大学院工学系研究科の滝沢智教授は「まずは、被災地の上下水道の再開が重要で、障害を重点的に見つけていきたい。人口減少で全国的に上下水道の維持が難しいが、今回の教訓を踏まえ、地震対策や復旧手順もしっかり議論していきたい」と話しています。