「作品ではなく私に…」展示会場で突然向けられたカメラ

「カメラが向けられたのは作品ではなく私でした」

こう話すのは、大学院で美術を学ぶ学生です。展示会に来場した男性に作品の説明を終えたあと、写真を撮られました。

展示会場や画廊で、作家にプライベートのことを聞き出したり、しつこくつきまとったり…。

活動にまで影響を及ぼす行為に、各地で対策も始まっています。

(NHKニュース「おはよう日本」で放送しました)

こう話すのは、大学院で美術を学ぶ学生です。展示会に来場した男性に作品の説明を終えたあと、写真を撮られました。

展示会場や画廊で、作家にプライベートのことを聞き出したり、しつこくつきまとったり…。

活動にまで影響を及ぼす行為に、各地で対策も始まっています。

(NHKニュース「おはよう日本」で放送しました)

おはよう日本

画像をクリックすると見逃し配信が見られます※3/4(月) 午前7:45 まで

作品ではなく私に…

大学院で美術を学ぶ吉田佐知さん(仮名)が大学3年生の時の展示会での出来事でした。

学外の展示会場は、ビルのワンフロアを解放したようなつくり。

吉田さんはほかの学生と一緒に、写真の作品を展示しました。

来場した中年の男性に、作品について尋ねられます。

「興味を持ってもらえた」

うれしさから、一生懸命質問に答えました。

学外の展示会場は、ビルのワンフロアを解放したようなつくり。

吉田さんはほかの学生と一緒に、写真の作品を展示しました。

来場した中年の男性に、作品について尋ねられます。

「興味を持ってもらえた」

うれしさから、一生懸命質問に答えました。

「作品のことを知りたいって言ってくれたのがすごく作家としてうれしくて。これは丁寧にお話をしなければいけないなと思って話していたんです」

ひとしきり話し終わると男性に聞かれました。

「写真撮っていい?」

そのあとの男性の行動は思いがけないものでした。

カメラを向けたのは、作品ではなく吉田さんだったのです。

「写真撮っていい?」

そのあとの男性の行動は思いがけないものでした。

カメラを向けたのは、作品ではなく吉田さんだったのです。

そして「サインをして」と名前をフルネームで書くよう求められました。

「あまり鮮明に覚えていないんですけど、ただ予想外すぎてそこではっきりと『いやそれはちょっとできません』といった断り方ができなかったのをすごく覚えています」

少したって冷静になると、怖さが沸き上がってきました。

『さっきのあれ、何だったんだろう』

『あの写真を一体どうする気なんだろう』

まわりには、吉田さんのほかにも学生がいましたが、受け付けを担当していたり、背を向けて展示の仕切りの向こう側にいたりして、相談もできなかったといいます。

『さっきのあれ、何だったんだろう』

『あの写真を一体どうする気なんだろう』

まわりには、吉田さんのほかにも学生がいましたが、受け付けを担当していたり、背を向けて展示の仕切りの向こう側にいたりして、相談もできなかったといいます。

「探している男性がいる」

「吉田さんの居場所を探している男性がいる」

その後、大学内で開かれた展示会で、別の学生から聞かされます。

「知り合いにそんな人いたかな…?」

心当たりがなかった吉田さんの心に浮かんだのは、カメラを向けてきた男性のことでした。

その後、大学内で開かれた展示会で、別の学生から聞かされます。

「知り合いにそんな人いたかな…?」

心当たりがなかった吉田さんの心に浮かんだのは、カメラを向けてきた男性のことでした。

「正直冷や汗が出て。『探してるのかな、私のこと。会わないようにしなきゃ』と思ったので、すぐに裏のほうに逃げてひたすら時間がたつのを待ったり、あとは外にいる人に怪しい人がいるかどうか連絡を取ったりしてやり過ごしました」

いずれも同一人物かどうかの確証はありませんが、SNSでも知らない人から連絡が来るようになりました。

「3年生の時と今回の展示では方向性が変わりましたね」

「3年生の時と今回の展示では方向性が変わりましたね」

「もしかしたら人によっては作品をずっと見てくれているというのがうれしいこととして捉えるかもしれないんですけど、私は前のことがよぎって『嫌だな』と思ってしまいました」

いま、各地で声が

こうした行為を行う人や、行為のことは「ギャラリーストーカー」「ギャラリーハラスメント」とも呼ばれ、いま各地で声があがっています。

アーティストらでつくる団体、「表現の現場調査団」が2021年に行った、芸術分野でのセクハラやパワハラについての調査に寄せられた被害の内容です。

アーティストらでつくる団体、「表現の現場調査団」が2021年に行った、芸術分野でのセクハラやパワハラについての調査に寄せられた被害の内容です。

「展示会を見に来ていた初老の男性客に『浮気相手になってほしい』と言い寄られた。断ったがSNSを使って連絡してきたりと不快な思いをした」

「ギャラリー在廊中にしつこく長話に付き合わされたり、抱きつかれた。ストーキング、SNSでの粘着行為、DMなどを過剰に送信するなど」

「作品を引き合いに脅されつつ関係を迫られた。以降そのギャラリーには近づくことができなくなった」

(「表現の現場」ハラスメント白書 2021 「表現の現場調査団」)

「ギャラリー在廊中にしつこく長話に付き合わされたり、抱きつかれた。ストーキング、SNSでの粘着行為、DMなどを過剰に送信するなど」

「作品を引き合いに脅されつつ関係を迫られた。以降そのギャラリーには近づくことができなくなった」

(「表現の現場」ハラスメント白書 2021 「表現の現場調査団」)

こうした被害の声は、女性だけでなく男性からも寄せられました。

このほかにも聞き取りの中では「毎日連絡が来続けて、うつ病のような状態になり、制作活動ができなくなって夢が絶たれた」といったケースもあったということです。

このほかにも聞き取りの中では「毎日連絡が来続けて、うつ病のような状態になり、制作活動ができなくなって夢が絶たれた」といったケースもあったということです。

なぜ今問題に?

なぜ今この問題が浮かび上がってきたのか。必要な対策は。

この問題に警鐘を鳴らしてきた「弁護士ドットコム」ライターの猪谷千香さんに聞きました。

猪谷さんは、ハラスメントを改善していこうという社会の流れの中で、ようやく表面化するようになってきたとしたうえで、SNSの広がりで被害は深刻化していると指摘しています。

この問題に警鐘を鳴らしてきた「弁護士ドットコム」ライターの猪谷千香さんに聞きました。

猪谷さんは、ハラスメントを改善していこうという社会の流れの中で、ようやく表面化するようになってきたとしたうえで、SNSの広がりで被害は深刻化していると指摘しています。

「作家がSNSで自分の活動を発信するというのはすごくいいことなんですが、その反面、非常に活動が察知されやすくなりよけいにつきまとい行為が発展していくということがあります。また、誰でもアカウントに対してレスポンスやダイレクトメッセージを送りつけることができるので、24時間気が休まらない状態が続くというケースもあります」

そして問題の背景にあるのは“パワーバランス”だといいます。

「作品を売りたい、評価されたい側と、作品を買ったり、評価したりする側というパワーバランスが均等ではないという構造があります。そうした構造がどうしても作家側が強く出られない、拒絶できない状況を生み出していて、そこにつけこんで被害が出てくるということです。決して美術業界に限った話ではなくて、例えばカスタマーハラスメントなど、パワーバランスが不均衡な場面で出てくる問題だと思います」

学生たちをどう守る

こうした中、卒業制作展や学園祭で展示会場となる各地の大学でも、対応を模索する動きが出ています。

都内に2つのキャンパスがある武蔵野美術大学では、昨年度から大学全体として取り組みを始めました。

1人の学生が執ようなつきまといに遭い、作品の制作を続けることができなくなったことがきっかけでした。

当時、担当教員として対応にあたった樺山祐和学長は、こう話しています。

都内に2つのキャンパスがある武蔵野美術大学では、昨年度から大学全体として取り組みを始めました。

1人の学生が執ようなつきまといに遭い、作品の制作を続けることができなくなったことがきっかけでした。

当時、担当教員として対応にあたった樺山祐和学長は、こう話しています。

「特定の学生に対し、展覧会を行ったらいつも会場に来て、ある種プレッシャーを与えるという人がいました。学生本人とも協議しましたが、いろんなことで悩んで絵を描くということも難しくなってしまいました。教員としては痛恨の極みで、学生たちをどう守っていくのか、そこをなんとかしなくてはいけないと考えました」

ことし1月の卒業・修了制作展でも、対策を強化しました。

警備員をふだんの2倍の10人に。巡回の回数も増やしました。

警備員をふだんの2倍の10人に。巡回の回数も増やしました。

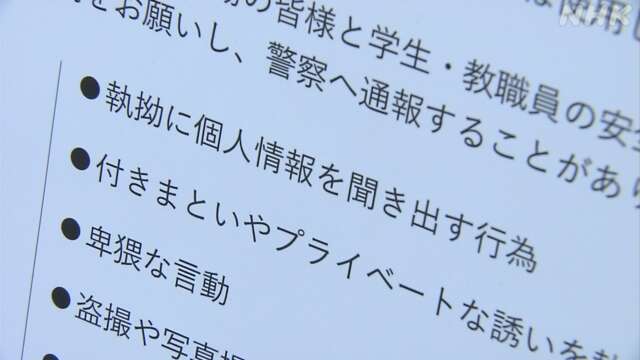

学生が被害を受けた場合、誰に通報し、そうした行為を行う人にどう対応するかなどの手順も決めて周知しました。

学生たち自身も対策

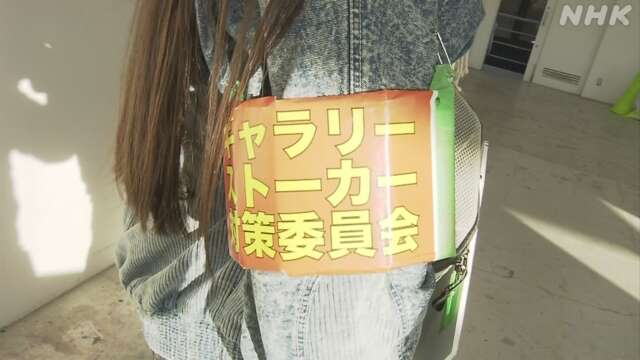

学生たち自身も対策に乗り出しています。

去年、有志で「ギャラリーストーカー対策委員会」を立ち上げ、1月の展示でも取り組みを行いました。

会場のあちこちに注意喚起のポスターを掲示したほか、その内容をチラシにもして受け付けでパンフレットと一緒に配布しました。

去年、有志で「ギャラリーストーカー対策委員会」を立ち上げ、1月の展示でも取り組みを行いました。

会場のあちこちに注意喚起のポスターを掲示したほか、その内容をチラシにもして受け付けでパンフレットと一緒に配布しました。

この中では、執ように個人情報を聞き出す行為や卑わいな言動、盗撮や写真撮影の強要などをした場合に警察に通報することがあることを周知しました。

さらに、学内での被害の実態を把握するために、体験などを書き込むことのできる投稿フォームも作成しています。

さらに、学内での被害の実態を把握するために、体験などを書き込むことのできる投稿フォームも作成しています。

対策委員会で活動する学生

「同じ学生目線で、『怖いな』『危ないな』と思う来場者や、その人たちに対して『こういう対策をしてほしい』というのが、同じ学生目線で考えられると思っています。ただ、そうした人たちを注意する役割を学生が担うには、その域をもう十分に超えている場面もあると感じています」

「同じ学生目線で、『怖いな』『危ないな』と思う来場者や、その人たちに対して『こういう対策をしてほしい』というのが、同じ学生目線で考えられると思っています。ただ、そうした人たちを注意する役割を学生が担うには、その域をもう十分に超えている場面もあると感じています」

対策を進める一方で、会場が外部に開かれた場所である以上、難しさもあると言います。

樺山学長

「いろいろ人に作品を見てもらうためには不特定多数の方々を会場に入れていかないといけないですし、熱心に作品に関心を持って作家と話している人もいます。さまざまなケースがあり、問題になる行為かどうか見極めることが非常に難しいです」

「いろいろ人に作品を見てもらうためには不特定多数の方々を会場に入れていかないといけないですし、熱心に作品に関心を持って作家と話している人もいます。さまざまなケースがあり、問題になる行為かどうか見極めることが非常に難しいです」

こうした対策は、いま各地の大学で始まっています。

取材した東京芸術大学や多摩美術大学など、少なくとも5つの大学で、展示会の期間に警備員を増やし巡回を強化したり、ポスターやチラシを配布して来場者への注意喚起を行ったりしているということです。

取材した東京芸術大学や多摩美術大学など、少なくとも5つの大学で、展示会の期間に警備員を増やし巡回を強化したり、ポスターやチラシを配布して来場者への注意喚起を行ったりしているということです。

「共通認識を持っていくこと」

社会全体では、どう向き合っていけばいいのか。

この問題に警鐘を鳴らしてきたライターの猪谷千香さんは、まず、多くがフリーランスである作家たちにとって相談しやすい窓口の整備が必要だとしています。

そのうえで、ハラスメントを改善していこうという社会の流れの中で、共通の認識を持つことの大切さを指摘しています。

この問題に警鐘を鳴らしてきたライターの猪谷千香さんは、まず、多くがフリーランスである作家たちにとって相談しやすい窓口の整備が必要だとしています。

そのうえで、ハラスメントを改善していこうという社会の流れの中で、共通の認識を持つことの大切さを指摘しています。

「一般的なハラスメントに対して、1つ1つ『これはこういうハラスメントです』『こうした行為はやっていけません』という認識が徐々に社会で蓄積がされてきていると思うので、この問題も同じように『こうした行為は迷惑です』『作家さんにとって加害にあたります』という共通認識をみんなで持っていくということが大事だと思います」

「大多数の人への心苦しさ」

この記事の冒頭でご紹介した、大学院で美術を学ぶ吉田佐知さん(仮名)。

大学3年生の時の展示会での出来事がきっかけで、活動の際、本名をやめてアーティスト名を名乗るようになりました。

大学3年生の時の展示会での出来事がきっかけで、活動の際、本名をやめてアーティスト名を名乗るようになりました。

展示のたびに、カメラを向けてきた男性のような来場者に遭遇しないかと不安があります。

一方で、それでも会場に立ち続けるのには理由があるといいます。

一方で、それでも会場に立ち続けるのには理由があるといいます。

「作家は作品を作って発表するのはあるべき姿だと思いますし、これから活動をしていく中でも展示をするというのはキャリアを積んでいくうえでは本当に欠かせない大きな意味を持ったものなんです」

だからこそ、今のような警戒する気持ちにならざるを得ない状況を、残念に思っています。

「一部そうした人を警戒して、にこやかにしていると隙をみせてしまうのではないかという気持ちがあるのは、純粋に作品を見るのを楽しみに来ている大多数の人たちへの心苦しさがあります」

(ネットワーク報道部記者 金澤志江 おはよう日本ディレクター 福田みなみ)