改めてこの2年を振り返ります。

▽おととし2月24日、ロシアがウクライナへの侵攻を開始。

▽3月には、首都キーウ近郊のブチャでロシアによる残虐行為が発覚します。

▽9月には、ウクライナ軍が、東部ハルキウ州で電撃的な反転攻勢に成功しました。

▽そして去年6月、ウクライナ軍が大規模な反転攻勢に出ますが、

▽11月には、当時のザルジニー総司令官が「戦況はこう着状態」だと指摘します。

欧米の支援疲れの広がりも指摘され、アメリカ議会ではウクライナ支援の予算が暗礁に乗り上げたままです。今月には、ザルジニー総司令官が解任され、東部の要衝アウディーイウカからの撤退も余儀なくされています。

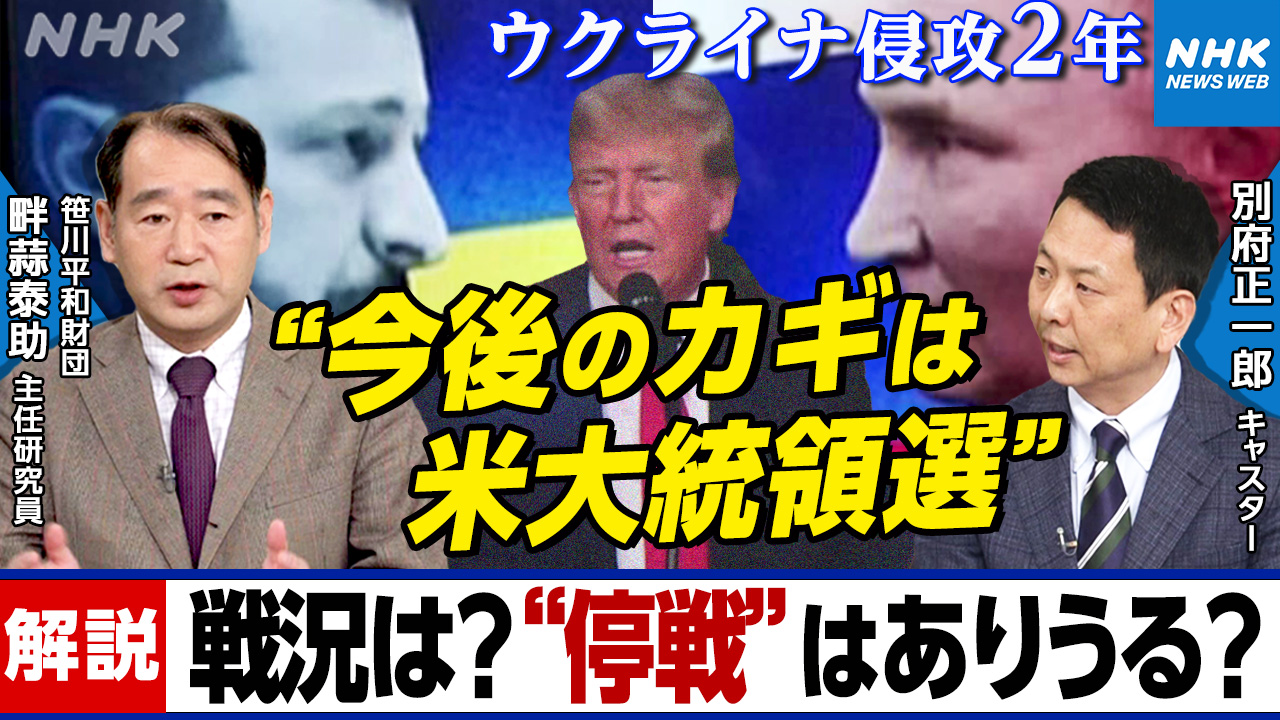

【戦況解説】こう着状態なぜ ウクライナ侵攻2年 今後の行方は

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって24日で2年。この2年を振り返るとともに、現状と今後の行方を考えます。

ロシアの外交・安全保障政策が専門の笹川平和財団主任研究員、畔蒜泰助さんと、侵攻以降、継続的にウクライナで取材した別府正一郎キャスターに聞きました。

※「キャッチ!世界のトップニュース」で2月21日に放送した内容です。

※動画は16分、データ放送ではご覧になれません。

ウクライナ侵攻2年を振り返る

戦況 こう着状態の理由は「核の脅し」

ロシアによる侵攻はもう2年となってしまい、ウクライナでは、大勢の人たちが犠牲になってきました。2年に及ぶ侵攻をどう振り返りますか。

笹川平和財団主任研究員 畔蒜泰助さん

現在、戦況は基本的にこう着状態となっていますが、最大の理由の1つがロシアの“核の脅し”が効いていることです。プーチン大統領は、侵攻開始直後から核に関する発言で西側をけん制してきました。過度のエスカレーションを警戒するアメリカ、西側の軍事支援が後手後手に回っています。

今振り返ると、特に大きかったのは2022年秋以降にロシアがウクライナ南部に築いた強固な防衛線です。ウクライナ側は、防衛線が引かれる前に南部を奪還したかったのですが、当時は十分な装備を供与されていませんでした。結果的に、戦車などの供与が決まったのは防衛線が築かれた後でした。

西側の軍事支援が常に周回遅れになる最大の理由は、エスカレーションの回避です。プーチン大統領の「核の脅し」が効いてしまっていると言えます。

別府正一郎キャスター

軍事侵攻が1日でも長くなれば、それだけ民間人の犠牲やインフラの破壊は多くなります。私は今でも携帯に、ウクライナの空襲警報を知らせるアプリを入れたままにしています。空襲警報が出るとアラームが鳴り、ミサイルが着弾するリスクのある州が赤く表示されます。

この2年間、アプリが作動しなかった日は事実上なかったと思います。つまり、ウクライナの人々は侵攻開始からこの2年間、常に空襲の恐怖にさらされているということです。

反転攻勢行き詰まるウクライナ軍 戦況の変化は

ウクライナ軍は、反転攻勢が行き詰まりザルジニー総司令官を解任し、東部アウディーイウカからの撤退も決めました。ウクライナは非常に厳しい立場にあるように見えます。

別府正一郎キャスター

1年目が反転攻勢だったとすれば、現状は守りを強いられている状況で、いまだ国土のおよそ20%が奪われたままです。東部では、アウディーイウカのようにロシア軍が徐々に支配地域を広げています。

こうした状況について、ウクライナの軍事問題の専門家、ムシエンコさんに20日、話を聞きました。

ウクライナの軍事問題専門家 ムシエンコさんインタビュー

Q.戦況の変化をどう見ていますか?

残念ながらウクライナ南部およびクリミアにおいて占領された土地を解放するためにすべきことは数多くあります。東部ではロシアの攻撃を止める必要があり、守りに追われています。

Q.東部の防衛線は守りきれますか?

東部の前線には十分な武器がなく大砲の砲弾が足りません。われわれはヨーロッパからより多くの迫撃砲や砲弾、弾薬など、必要なものが供給されるのを待っています。この戦いが消耗戦ということならば、ロシアを阻止し、ダメージを与えるためにできるだけのことをするのは重要です。われわれにはロシアを止め消耗させる必要があります。

Q.ウクライナの国内世論について どう分析していますか?

戦争が長引き、少し落胆しています。長期戦ですから、特に前線は疲弊しているようです。経済や生活の面で問題もありますが、ロシアの攻撃を止めるために耐え続けなければなりません。なぜならロシアもわれわれの意志をくじこうとしているからです。

別府正一郎キャスター

ムシエンコさんは、2022年9月のハルキウ州での反転攻勢のあとなど現地でも私はたびたびインタビューしたのですが、今回のインタビューでは、反転攻勢よりは、まずはこれ以上攻め込まれないようにすることが差し迫った課題だと強調しました。そういう意味で、この2年の変化を感じました。

戦闘の長期化 ロシアへの影響は

侵攻開始から2年、ロシアに対しては欧米による強力な経済制裁も続いています。ウクライナでは戦闘の長期化で世論が少し落胆しているとムシエンコさんは指摘していましたが、2年間戦時下にあるという状況は、ロシアにどれぐらいの影響を及ぼしているのでしょうか。

笹川平和財団主任研究員 畔蒜泰助さん

去年10月にモスクワを訪れましたが、戦争の影は感じませんでした。戦時経済への移行が進み、当面の状況には適応していると思います。軍事面でも、武器弾薬の生産はそれなりにできています。さらに、北朝鮮やイランからも武器が入ってくるようになりました。

戦時経済体制は、長期的には必ず副作用が出てきます。しかし、当面2~3年の戦争ということであればロシアはマネージできると見ています。西側がそれを超えて、ウクライナを支援することができるかどうかが今後の焦点です。

停戦めぐる報道も プーチン大統領のねらいは

軍事侵攻が長期化する中、停戦をめぐる報道も出てきています。ロイター通信は「プーチン大統領が去年、仲介国を通じて停戦を検討する用意があるとアメリカ側に伝えた」と伝えました。

さらに、トランプ氏に近いアメリカの元キャスターとのインタビューで、「戦闘を止めたいなら武器の供与をやめるべきだ。そうすれば数週間で終わる」と述べています。

笹川平和財団主任研究員 畔蒜泰助さん

プーチン大統領の狙いは、アメリカと直接ディール=取引すること。この戦争は、西側がロシアを弱体化させるために行っているものだという認識で、西側が支援をやめれば、この戦争はすぐ終わるというのがプーチン大統領の持論です。

この持論はそもそもおかしいのですが、戦況がロシアに有利に傾いていることもあり、西側、アメリカに支援をあきらめさせようと、盛んにシグナルを送り始めています。

ただ私は、停戦というシナリオは、ロシアに軍事的な圧力をかけ続けるからこそ出てくる余地があると考えています。西側の支援が止まったら、ロシア側はさらに占領地域を広げ続けます。軍事支援による圧力で、一定のバランスがとれるからこそ、ロシアもどこかで停戦を考えざるをえなくなります。

“停戦か支援か”という議論もありますが、停戦の議論と支援の継続は、本来矛盾するものではありません。

別府正一郎キャスター

言うまでもありませんが侵攻を始めたのはプーチン氏であり、続けているのもプーチン氏です。国連の報道官も「プーチン氏が侵攻を止めれば、この戦争は終わる」と明言しています。

即時停戦をめぐっては、ゼレンスキー大統領は「停戦すれば、つまりウクライナが抵抗を止めたら、果たしてそれで平和になるのか」と問いかけています。プーチン氏が侵攻を止める保証はない上、占領地での人権侵害が続く懸念があります。さらに、いったんは攻撃をやめても、時間をおいてまた襲ってくる恐れもあります。

たとえば、犯罪に置き換えて考えてみて下さい。今まさに被害を受けている人に「抵抗するな」とか「我慢しろ」というのは、全くおかしなことです。やはり、攻撃をしている側に、やめろと訴えることが大切であり、プーチン氏がこれ以上攻撃を続けるのをためらう状況を作る必要があります。

それは、制裁であり、外交であり、抑止力です。突き詰めればウクライナへの国際的な連帯ということで、国際社会のいっそうの努力が求められています。

今後の注目点は

「米大統領選」

笹川平和財団主任研究員 畔蒜泰助さん

今後のウクライナ支援に大きく影響を与える選挙です。大統領選をめぐる駆け引きの中で、ウクライナ支援の法案が止まっており、すでに影響は出始めています。ただ、先にトランプというすごい“崖”が待っているかもしれません。プーチン大統領としては、今のバイデン政権との綱引きと、その先に大きな“崖”を考えながら、アメリカと向き合っていくことになります。

「悪しき前例にしてはいけない」

別府正一郎キャスター

仮に侵攻したロシアが勝利して領土を奪うことができたら、「核で脅して武力を用いたら領土を奪えるんだ」という、世界にとってもいわば悪しき前例になります。

東アジアでは、中国の習近平国家主席は、台湾の平和的な統一を追求するものの、武力行使も辞さない姿勢であり、とりわけ他人事ではないはずです。

世界は、第2次世界大戦以降、もちろん問題はありながらも、曲がりなりにも、国連憲章で「武力の行使や威嚇を禁じる」としてきました。それは戦争の惨禍を経験したからこそです。その教訓を、今こそ生かすべきだと思います。