1月23日放送

NHKプラスで1月30日(火) 午後7:57まで配信中

他者を理解し 信じ合える世界へ 作家・佐藤優 インタビュー

外交官として旧ソ連・ロシア外交に従事した後、逮捕され刑事被告人に。

それをきっかけに作家に転じたあとも世界各地から情報を集め、独自の分析を発信し続けている佐藤優さん。

新年を迎えるにあたり、NHKのロングインタビューに応じた。

相次ぐ戦争や紛争で、多くの命が失われている世界。

力を背景に自らの主張を押し通す。そんな風潮が広がっている。

国内では大災害や大事故が相次ぎ、波乱の幕開けとなった2024年。

“危機の時代”を私たちはいかに生きていくのか。佐藤さんの言葉に耳をかたむける。

(クローズアップ現代取材班)

それをきっかけに作家に転じたあとも世界各地から情報を集め、独自の分析を発信し続けている佐藤優さん。

新年を迎えるにあたり、NHKのロングインタビューに応じた。

相次ぐ戦争や紛争で、多くの命が失われている世界。

力を背景に自らの主張を押し通す。そんな風潮が広がっている。

国内では大災害や大事故が相次ぎ、波乱の幕開けとなった2024年。

“危機の時代”を私たちはいかに生きていくのか。佐藤さんの言葉に耳をかたむける。

(クローズアップ現代取材班)

“異能”の外交官

佐藤さんは1985年に外務省に入省し、モスクワを拠点に旧ソ連・ロシア外交に従事した。旧ソ連末期のモスクワなどに独自の情報網を張り巡らせるとともに、数々の政治家と強力なパイプを構築していた。

仕事の成果が集約した形で現れたのが、1991年8月。当時のゴルバチョフ大統領が進めていた民主化政策「ペレストロイカ」に反対する保守派グループが起こしたクーデター。

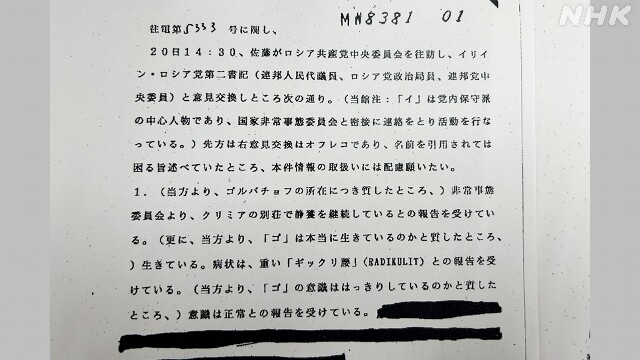

外務省が2022年に公開した当時の外交文書を見ると、モスクワが大混乱に陥る中、佐藤さんが独自の人脈を駆使し、次々と深い情報を送っていることが確認できる。

その中でも象徴的だったのが、ゴルバチョフ氏の安否情報を、世界に先駆けてつかんだことだ。

仕事の成果が集約した形で現れたのが、1991年8月。当時のゴルバチョフ大統領が進めていた民主化政策「ペレストロイカ」に反対する保守派グループが起こしたクーデター。

外務省が2022年に公開した当時の外交文書を見ると、モスクワが大混乱に陥る中、佐藤さんが独自の人脈を駆使し、次々と深い情報を送っていることが確認できる。

その中でも象徴的だったのが、ゴルバチョフ氏の安否情報を、世界に先駆けてつかんだことだ。

佐藤さん

「共産党第2書記のイリイン氏に直接会って、公電には『ゴルバチョフは生きているのか?』と書いたんですけど、実際には『殺したの?』と聞いたんです。すると、『違う、生きている。しかし重い病気になって、執務不能になった』。『どういう病気?』と聞いたら、『ラジクリート(радикулит)だ』と言うんですね。メモを取るわけにいかないから、頭の中でラジクリート、ラジクリートと繰り返して、あとで大使館に行って辞書をひいたら『ぎっくり腰』と出ている。『これは茶番だ』と。『ゴルバチョフは生きている』これは確かだと」

「共産党第2書記のイリイン氏に直接会って、公電には『ゴルバチョフは生きているのか?』と書いたんですけど、実際には『殺したの?』と聞いたんです。すると、『違う、生きている。しかし重い病気になって、執務不能になった』。『どういう病気?』と聞いたら、『ラジクリート(радикулит)だ』と言うんですね。メモを取るわけにいかないから、頭の中でラジクリート、ラジクリートと繰り返して、あとで大使館に行って辞書をひいたら『ぎっくり腰』と出ている。『これは茶番だ』と。『ゴルバチョフは生きている』これは確かだと」

キーワードは“内在的論理”

ロシアは2022年2月、国際法を無視し、ウクライナに一方的に軍事侵攻した。2年近くたとうとする今も、収束は見通せない。

情報を伝えたイリイン氏と、その後も交流を続けた佐藤さんは、今のプーチン政権に通じる、ロシア特有の論理を学び取ったという。

情報を伝えたイリイン氏と、その後も交流を続けた佐藤さんは、今のプーチン政権に通じる、ロシア特有の論理を学び取ったという。

佐藤さん

「イリイン氏とはずっと付き合い続けるんだけど、ある時にだいぶウォッカを飲んだ時に、こう言っていた。『ソ連は崩壊するだろう。そしてその後、しばらくは混乱して、いわゆる民主的な政権ができるんだけども、必ず揺り返しがある。強力な指導者が出てきて、また西側との関係は緊張して。それがロシアなんだ、強い指導者のもとで』と。

ゴルバチョフ大統領からエリツィン大統領の時までがむしろ例外的な時代で、その前のブレジネフやスターリン、帝政ロシアの時代と、プーチンがつながっている。ですから、良い悪いは別として、プーチンの論理というのは意外とロシア人が支持しちゃっている。だからある意味では独裁者のプーチンを追い出せば、すべてハッピーエンドということに思われるんですけども、また別のプーチンが出てくるだけだと私は思っているんですよ」

「イリイン氏とはずっと付き合い続けるんだけど、ある時にだいぶウォッカを飲んだ時に、こう言っていた。『ソ連は崩壊するだろう。そしてその後、しばらくは混乱して、いわゆる民主的な政権ができるんだけども、必ず揺り返しがある。強力な指導者が出てきて、また西側との関係は緊張して。それがロシアなんだ、強い指導者のもとで』と。

ゴルバチョフ大統領からエリツィン大統領の時までがむしろ例外的な時代で、その前のブレジネフやスターリン、帝政ロシアの時代と、プーチンがつながっている。ですから、良い悪いは別として、プーチンの論理というのは意外とロシア人が支持しちゃっている。だからある意味では独裁者のプーチンを追い出せば、すべてハッピーエンドということに思われるんですけども、また別のプーチンが出てくるだけだと私は思っているんですよ」

佐藤さん

「隣人が顔も見たくないぐらい嫌になってきたとすれば、引っ越すという手があるわけですよね。国家は引っ越せないんですよ。私は決してロシアがやることを支持しているわけじゃないし、支持できない。ウクライナ戦争は既存の国際法に反する侵略行為だけれども、ウクライナがロシアを完全に打ち負かして、東部地域やクリミアを回復することは、最初の時点から言っているけど、不可能だと考えている。そういうロシアとどうやって付き合っていくのかということを、やはり考えなければいけない」

「隣人が顔も見たくないぐらい嫌になってきたとすれば、引っ越すという手があるわけですよね。国家は引っ越せないんですよ。私は決してロシアがやることを支持しているわけじゃないし、支持できない。ウクライナ戦争は既存の国際法に反する侵略行為だけれども、ウクライナがロシアを完全に打ち負かして、東部地域やクリミアを回復することは、最初の時点から言っているけど、不可能だと考えている。そういうロシアとどうやって付き合っていくのかということを、やはり考えなければいけない」

その際に重要だと佐藤さんが繰り返し強調するのが“内在的論理”の把握だ。

内在的論理とは、相手が物事を判断するにあたって何を重要視しているかという、価値観や信念の体系のこと。

佐藤さんはウクライナをめぐる問題において、ロシアを一方的に“悪魔化”して思考を停止させるのではなく、その内在的論理を把握することで、外交交渉を的確に進められると考えている。

内在的論理とは、相手が物事を判断するにあたって何を重要視しているかという、価値観や信念の体系のこと。

佐藤さんはウクライナをめぐる問題において、ロシアを一方的に“悪魔化”して思考を停止させるのではなく、その内在的論理を把握することで、外交交渉を的確に進められると考えている。

佐藤さん

「今それをやっていかないと、我々は殺し合いの道に入っていってしまうんです。自分たちと違う集団、自分たちから見ると異常なこと、残虐なことをしているように見える人たちがどういう理屈を持っているのか、それをきちんと理解すると。バイデンさんから見るとプーチンさんは悪魔なんです。プーチンさんから見るとゼレンスキーさんとバイデンさんは悪魔なんです。本当の悪魔のように見えるわけなんです。そういう価値観を持っている人たちの論理を進めていくと、世界は破滅しちゃうんですよ。その人たちがそういう考えを持つのはいいんだけれども、それじゃあ世の中が破滅しちゃうから、みんな上手に住み分けていきましょうと、我々がこういったことを言っていかないといけないと思うんですよね」

「今それをやっていかないと、我々は殺し合いの道に入っていってしまうんです。自分たちと違う集団、自分たちから見ると異常なこと、残虐なことをしているように見える人たちがどういう理屈を持っているのか、それをきちんと理解すると。バイデンさんから見るとプーチンさんは悪魔なんです。プーチンさんから見るとゼレンスキーさんとバイデンさんは悪魔なんです。本当の悪魔のように見えるわけなんです。そういう価値観を持っている人たちの論理を進めていくと、世界は破滅しちゃうんですよ。その人たちがそういう考えを持つのはいいんだけれども、それじゃあ世の中が破滅しちゃうから、みんな上手に住み分けていきましょうと、我々がこういったことを言っていかないといけないと思うんですよね」

佐藤さん

「ウクライナをめぐる問題というのは、ウクライナ東部に住む、ロシア語を日常的にしゃべって正教を信じていて『自分たちのアイデンティティーはロシア人とウクライナ人が複合しているんだけれどロシア人の要素の方が強い』という人たちの処遇をめぐる問題です。最初は地域紛争だったんですね。

しかも『ミンスク合意』というのがあって、一応これは国連にも登録されている条約です。ロシア系の人たちが実効支配している領域においては特別な統治体制を作るように憲法を変えると、一応、軟着陸できる仕組みはあったわけです。それから、ロシア人もウクライナ人を皆殺しにするということは考えていないです。ウクライナ人もロシア人を皆殺しにするということは考えていないです。ですからここにおいてはお互いに折り合いをつけることはできると。停戦というのは、それによってロシアが占領している地域を認めることにはならないわけです。とにかく銃を置いて人が死ぬことをやめて。それでそのあと、外交交渉で問題を解決していくと。この方向性は可能だ」

「ウクライナをめぐる問題というのは、ウクライナ東部に住む、ロシア語を日常的にしゃべって正教を信じていて『自分たちのアイデンティティーはロシア人とウクライナ人が複合しているんだけれどロシア人の要素の方が強い』という人たちの処遇をめぐる問題です。最初は地域紛争だったんですね。

しかも『ミンスク合意』というのがあって、一応これは国連にも登録されている条約です。ロシア系の人たちが実効支配している領域においては特別な統治体制を作るように憲法を変えると、一応、軟着陸できる仕組みはあったわけです。それから、ロシア人もウクライナ人を皆殺しにするということは考えていないです。ウクライナ人もロシア人を皆殺しにするということは考えていないです。ですからここにおいてはお互いに折り合いをつけることはできると。停戦というのは、それによってロシアが占領している地域を認めることにはならないわけです。とにかく銃を置いて人が死ぬことをやめて。それでそのあと、外交交渉で問題を解決していくと。この方向性は可能だ」

“命は何よりも大切”

東京出身の父、沖縄・久米島出身の母のもとに生まれた佐藤さん。

命の大切さを訴えるその原点は、先の大戦で激しい地上戦が繰り広げられた沖縄にある。

命の大切さを訴えるその原点は、先の大戦で激しい地上戦が繰り広げられた沖縄にある。

佐藤さん

「私の場合にはこの『かりゆし』を着ているというのが、私のアイデンティティーの中で沖縄の人間であるというのが半分、いや半分と言うか8割ぐらいあるんですね、実は。

それは、母が沖縄の出身で、14歳の時に非常に例外的なケースなんですが、日本軍の軍属として軍と行動を共にしているんですね。そして首里の攻防戦に参加して、その時に手りゅう弾を2つ渡されるんですね。いざとなったら自決しろと。不発に備えてもう1つだと」

「私の場合にはこの『かりゆし』を着ているというのが、私のアイデンティティーの中で沖縄の人間であるというのが半分、いや半分と言うか8割ぐらいあるんですね、実は。

それは、母が沖縄の出身で、14歳の時に非常に例外的なケースなんですが、日本軍の軍属として軍と行動を共にしているんですね。そして首里の攻防戦に参加して、その時に手りゅう弾を2つ渡されるんですね。いざとなったら自決しろと。不発に備えてもう1つだと」

「摩文仁(まぶに)まで行って、ごうの中で潜んでいる。日本軍が組織的な抵抗をやめたあとの、17人でその穴の中に潜んでいたんですよ。ある時、米兵に見つかっちゃって。それで母親が手りゅう弾の安全ピンを抜いて叩きつけようとしたんですね、横のサンゴ礁の壁に。そうしたら、隣にいる『山部隊』という所の髭ぼうぼうの伍長が『死ぬのは捕虜になってからも出来る、ここは捕虜になろう』と、両手を上げてなんとか生き残った。

でも母は死ぬ瞬間まで『自分が手りゅう弾をあそこで爆破させたら、自分だけじゃなくて16人を巻き添えにして殺していた』と、これを非常に言っていたんですよね。それで命は何よりも大切なんだということは、母に子どもの時から沖縄戦の体験を通じて言われた。その影響は私の中ではあると思う」

でも母は死ぬ瞬間まで『自分が手りゅう弾をあそこで爆破させたら、自分だけじゃなくて16人を巻き添えにして殺していた』と、これを非常に言っていたんですよね。それで命は何よりも大切なんだということは、母に子どもの時から沖縄戦の体験を通じて言われた。その影響は私の中ではあると思う」

“ハリネズミ”から平和のプレーヤーに

現在、時には軍事力を背景にして一方的に自らの主張を言い合うなど、国家がお互いに譲ろうとしない状況が世界各地で続いている。

佐藤さんは、悲惨な敗戦の経験がある日本だからこそ、平和に向けた道筋をつけられる可能性があると考えている。

佐藤さんは、悲惨な敗戦の経験がある日本だからこそ、平和に向けた道筋をつけられる可能性があると考えている。

佐藤さん

「戦後の日本というのは『小さく縮こまっていれば大丈夫だ』ということになったんだけども、今、アメリカの力も弱っていて、ヨーロッパの力も弱っていて、グローバル・サウスの力が強くなって、ロシアも中国も自己主張を強めている。しかも軍事力を背景に自分の主張を展開してもいいという動きが世界的に広まっているように見えます。

その中において、日本がかつて自分たちがそういう道で破滅したということを踏まえた上で、平和のイニシアチブをとる中心的な国になると。

ただそれは観念的な平和論じゃなくて、日本の防衛力をきちんと整備して、それから防衛装備品は日本仕様で使えるような領域というのを拡大していくと。ただそれは戦争を起こさないための抑止としての装備品ですよね。そんなようなことを総合的に考えていく。

アジア太平洋地域において日本の議論だとどうしても、中国が攻めてきたらどうなるか、北朝鮮にやられたらどうなるかと『ハリネズミ』になってしまうんだけれども、実は日本は国力がすごくあって、仕掛けていくことができるプレーヤーであると。その時に日本は防衛においても抑止力を強化するという、平和に向けた防衛協力、また外交においても平和的なイニシアチブっていうのを発揮することができると思うんですよ。

あるいは、岸田総理大臣には僕、ぜひイスラエルへ行ってほしいと思う。そしてハマスに対するテロとの戦いについては、日本は理解すると。それと同時に何ともリンケージさせないで自分の政治信念を述べさせてくれと。『私は世界で初めて核が使われた国の広島の出身です。私は世界の戦争で最後に核兵器が使われた町が長崎だということ、これを変えてはいけないという強い信念を持っています』と。この価値観を強く訴えたいと。

イスラエルは核保有に関しては曖昧戦略をとっていますけれども、イスラエルも核使用のリスクがあり得るわけなんです。特に今後のレバノンからの攻撃、ヒズボラからの攻撃が激しくなったら。またイランが核開発をしている。ここに対するけん制では、核廃絶という方向で、岸田さんならではの発信が出来るはずなんですよね。こういうことは積極的にやって、もっと国際秩序を作っていく主体であると。積極的、能動的な働きかけを、今でもできることがたくさんあるんだったら、やったらいいと思うんですよ」

「戦後の日本というのは『小さく縮こまっていれば大丈夫だ』ということになったんだけども、今、アメリカの力も弱っていて、ヨーロッパの力も弱っていて、グローバル・サウスの力が強くなって、ロシアも中国も自己主張を強めている。しかも軍事力を背景に自分の主張を展開してもいいという動きが世界的に広まっているように見えます。

その中において、日本がかつて自分たちがそういう道で破滅したということを踏まえた上で、平和のイニシアチブをとる中心的な国になると。

ただそれは観念的な平和論じゃなくて、日本の防衛力をきちんと整備して、それから防衛装備品は日本仕様で使えるような領域というのを拡大していくと。ただそれは戦争を起こさないための抑止としての装備品ですよね。そんなようなことを総合的に考えていく。

アジア太平洋地域において日本の議論だとどうしても、中国が攻めてきたらどうなるか、北朝鮮にやられたらどうなるかと『ハリネズミ』になってしまうんだけれども、実は日本は国力がすごくあって、仕掛けていくことができるプレーヤーであると。その時に日本は防衛においても抑止力を強化するという、平和に向けた防衛協力、また外交においても平和的なイニシアチブっていうのを発揮することができると思うんですよ。

あるいは、岸田総理大臣には僕、ぜひイスラエルへ行ってほしいと思う。そしてハマスに対するテロとの戦いについては、日本は理解すると。それと同時に何ともリンケージさせないで自分の政治信念を述べさせてくれと。『私は世界で初めて核が使われた国の広島の出身です。私は世界の戦争で最後に核兵器が使われた町が長崎だということ、これを変えてはいけないという強い信念を持っています』と。この価値観を強く訴えたいと。

イスラエルは核保有に関しては曖昧戦略をとっていますけれども、イスラエルも核使用のリスクがあり得るわけなんです。特に今後のレバノンからの攻撃、ヒズボラからの攻撃が激しくなったら。またイランが核開発をしている。ここに対するけん制では、核廃絶という方向で、岸田さんならではの発信が出来るはずなんですよね。こういうことは積極的にやって、もっと国際秩序を作っていく主体であると。積極的、能動的な働きかけを、今でもできることがたくさんあるんだったら、やったらいいと思うんですよ」

“危機の時代”私たちはどう生きるか

相次ぐ戦争や紛争で分断される国際社会。

国内でも世代間の分断や、“信じたいものだけを信じる”人たち同士の分断などはますます進む。

“危機の時代”に私たちはどう生きていくのか。

国内でも世代間の分断や、“信じたいものだけを信じる”人たち同士の分断などはますます進む。

“危機の時代”に私たちはどう生きていくのか。

佐藤さん

「もう1回、人間と人間の関係を、信頼関係を強化してくということを、大きな理屈を立てていくということよりも、自分の手の触れる範囲でどうやって、やっていけるのかなと。『親ガチャ』にしても親の元に偶然生まれたっていうことだから、それは自分の実力じゃないですよね。じゃあその実力というのは、どういう親から生まれたかというのは、さらに遡っていくと、神様がそういうふうに決めたわけだから。そうすると、それは神様からもらったものだから、神様に返さないといけないわけですよね。神様にダイレクトに返せないから、周りの人に返すんですよ。

ですから、自分が恵まれた環境にあると思った人に関しては、それは自分の力じゃないんだから、それは社会に返さないといけないと。また自分がちょっと大変な状況だということだったら、遠慮なく『助けてくれ』と言っていいと思うんです。

そういうことが率直に言えると、環境の良いところにある人というのは、それは自分の力じゃないから社会に還元しないといけないと。厳しいところにいる人は頑張りすぎない、助けてくれと。そういうふうに言うと、助けてくれる人が必ず出てくる。こういうふうに私は思っているんですよ。信頼関係というのは、時には耳障りなことでも伝えてくれるという、こういう信頼関係ですよね。ですからこっちも遠慮しないで、言うべきことは言わないといけない。そのためには我々の本当の利益は何かを確定しないといけないですからね。そういうことを真剣に考えざるをえない年というのがことし、2024年になると思います」

「もう1回、人間と人間の関係を、信頼関係を強化してくということを、大きな理屈を立てていくということよりも、自分の手の触れる範囲でどうやって、やっていけるのかなと。『親ガチャ』にしても親の元に偶然生まれたっていうことだから、それは自分の実力じゃないですよね。じゃあその実力というのは、どういう親から生まれたかというのは、さらに遡っていくと、神様がそういうふうに決めたわけだから。そうすると、それは神様からもらったものだから、神様に返さないといけないわけですよね。神様にダイレクトに返せないから、周りの人に返すんですよ。

ですから、自分が恵まれた環境にあると思った人に関しては、それは自分の力じゃないんだから、それは社会に返さないといけないと。また自分がちょっと大変な状況だということだったら、遠慮なく『助けてくれ』と言っていいと思うんです。

そういうことが率直に言えると、環境の良いところにある人というのは、それは自分の力じゃないから社会に還元しないといけないと。厳しいところにいる人は頑張りすぎない、助けてくれと。そういうふうに言うと、助けてくれる人が必ず出てくる。こういうふうに私は思っているんですよ。信頼関係というのは、時には耳障りなことでも伝えてくれるという、こういう信頼関係ですよね。ですからこっちも遠慮しないで、言うべきことは言わないといけない。そのためには我々の本当の利益は何かを確定しないといけないですからね。そういうことを真剣に考えざるをえない年というのがことし、2024年になると思います」

佐藤優(さとう・まさる)

1960年生まれ。同志社大学神学部卒業。同大学大学院神学研究科修士課程修了後、1985年に外務省に入省。対旧ソ連・ロシア外交に従事し、モスクワの日本大使館勤務を経て、本省の国際情報局分析第一課主任分析官を務める。2002年に東京地検特捜部に背任などの罪で逮捕・起訴され、執行猶予付きの有罪判決が確定。その経験をつづり「国策捜査」の実態を訴えた作品で作家デビュー。元外交官としての視点や人脈、幅広い知識を背景に多数の著作を発表している。2020年には、すぐれた文化活動に携わった個人や団体に贈られる菊池寛賞を受賞した。

クローズアップ現代 シリーズ 新時代へのエール(2) 他者を“理解”し合える世界へ 作家・佐藤優

佐藤優さんのインタビュー全文公開はこちら