子どもが “地震ごっこ” を始めたら どうすれば?

「“地震ごっこ”を始めてる」

「子どもがいつもより暴力的に」

2024年初日に起きた能登半島地震。その後も羽田空港の衝突事故など悲惨なニュースも相次ぎ、子どもたちに異変が起きているという声も。

子どものふだんと違うふるまいを見かけたら、一体どうしたらいいのでしょうか?

「子どもがいつもより暴力的に」

2024年初日に起きた能登半島地震。その後も羽田空港の衝突事故など悲惨なニュースも相次ぎ、子どもたちに異変が起きているという声も。

子どものふだんと違うふるまいを見かけたら、一体どうしたらいいのでしょうか?

子どもに異変 被災地以外でも

1月1日の地震発生のあと、SNSには子どもたちへの影響を心配する投稿が相次ぎました。

「子供が不安を抱え泣きながらやっと眠りについた」

「夜は必ず不安になり泣き出す我が娘 地震がよほど怖かったようです」

「夜は必ず不安になり泣き出す我が娘 地震がよほど怖かったようです」

こうした子どもたちの異変は、被災地以外でも。

「テレビで祖父母と私たちが情報を集めているのを見て、子どもたちが既に地震ごっこを始めている」

「つらいニュースが続き、子供も1人でトイレ行くのが怖いと言い出しました」

「飛行機の事故を偶然子どもが実家のテレビで見た後、子どもがいつもより暴力的になったのが気掛かり」

「ここのところ、子どもから抱っこやハグを求められることが多くなった気がする」

「つらいニュースが続き、子供も1人でトイレ行くのが怖いと言い出しました」

「飛行機の事故を偶然子どもが実家のテレビで見た後、子どもがいつもより暴力的になったのが気掛かり」

「ここのところ、子どもから抱っこやハグを求められることが多くなった気がする」

羽田空港の衝突事故や、北九州市の飲食店街の火災など、大規模な事故や災害が続く中、ふだんとは違う子どものふるまいを気にかける投稿も見受けられました。

子どもに起きる変化とは?

親は子どもにどう接したらいいのか、専門家に詳しく聞きました。

話を聞かせてくれたのは、国立精神・神経医療研究センターの精神保健研究所で所長を務める金 吉晴さんです。

(以下、金さんの話です)

話を聞かせてくれたのは、国立精神・神経医療研究センターの精神保健研究所で所長を務める金 吉晴さんです。

(以下、金さんの話です)

Q.深刻なニュース映像で子どもにどんな変化が起きる?

東日本大震災の後に、子どもや保護者を調査した研究結果では、震災映像にさらされることは、子どもや親のメンタルヘルスに影響を与えることがわかっています。

今回の能登半島地震のニュースを見ていた子どもたちは神経過敏になっているかもしれませんし、羽田空港での炎上事故でも日頃、飛行機に乗る子どもたちはショックを受けたと思います。

東日本大震災の後に、子どもや保護者を調査した研究結果では、震災映像にさらされることは、子どもや親のメンタルヘルスに影響を与えることがわかっています。

今回の能登半島地震のニュースを見ていた子どもたちは神経過敏になっているかもしれませんし、羽田空港での炎上事故でも日頃、飛行機に乗る子どもたちはショックを受けたと思います。

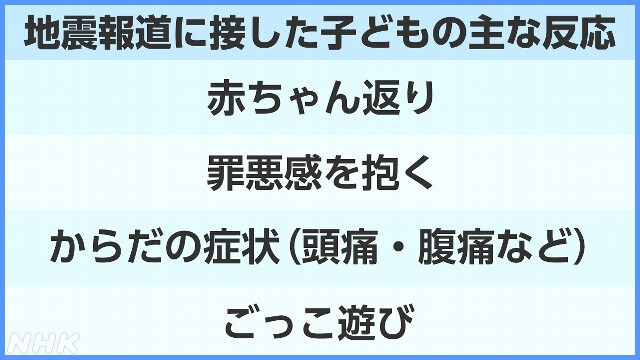

災害報道や事件についての報道を見たときに起きる子どもの反応としては、主に4つあります。

1.赤ちゃん返り

急に甘えた話し方になったりするなど、1、2歳幼くなるような態度をとることがあります。不機嫌になったり、過敏になったりすることもあります。

2.罪悪感を抱く

子どもは何かひどいことが起きると自分を中心に考え、「自分が悪いことをしたから」といった罪悪感を抱く傾向にあります。また、「家族がけがをする・亡くなる」といったイメージを抱き、身の回りでも悪いことが起きると考えてしまうこともあります。

3.身体に症状が出る

中には頭が痛い、腹痛が起きるなど、ストレスを受けて身体症状が出てしまう子どももいます。

4.ごっこ遊び

「地震ごっこ」「津波ごっこ」など、大人には“不謹慎”と思えるような遊びを始めることがあります

急に甘えた話し方になったりするなど、1、2歳幼くなるような態度をとることがあります。不機嫌になったり、過敏になったりすることもあります。

2.罪悪感を抱く

子どもは何かひどいことが起きると自分を中心に考え、「自分が悪いことをしたから」といった罪悪感を抱く傾向にあります。また、「家族がけがをする・亡くなる」といったイメージを抱き、身の回りでも悪いことが起きると考えてしまうこともあります。

3.身体に症状が出る

中には頭が痛い、腹痛が起きるなど、ストレスを受けて身体症状が出てしまう子どももいます。

4.ごっこ遊び

「地震ごっこ」「津波ごっこ」など、大人には“不謹慎”と思えるような遊びを始めることがあります

Q.なぜ「地震ごっこ」をする?

子どもは言葉で気持ちを語ることができないことが多く、ごっこ遊びの形で気持ちを表現し、感情を共有しています。遊びは怖さを感じにくく、ストレスに対して“治療的な振る舞い”であるとも言えます。

大人は“不謹慎”だと思うかもしれませんが、遊びでやっていることと現実の被害は全く別のものですね。

頭ごなしに怒ってしまうと、「災害についての気持ちを表現することは悪いことなんだ」と受け止め、感情を内面にため込み、心に蓋をしてしまいます。

強く言いたくなる気持ちもわかりますが、まずは30分ぐらい様子を見ましょう。子どももいつまでものめり込むわけではありません。

なかなかやめない場合には、怒るのではなく、他の遊びを提案したり、おやつをあげたりするなどの対応がよいでしょう。

子どもは言葉で気持ちを語ることができないことが多く、ごっこ遊びの形で気持ちを表現し、感情を共有しています。遊びは怖さを感じにくく、ストレスに対して“治療的な振る舞い”であるとも言えます。

大人は“不謹慎”だと思うかもしれませんが、遊びでやっていることと現実の被害は全く別のものですね。

頭ごなしに怒ってしまうと、「災害についての気持ちを表現することは悪いことなんだ」と受け止め、感情を内面にため込み、心に蓋をしてしまいます。

強く言いたくなる気持ちもわかりますが、まずは30分ぐらい様子を見ましょう。子どももいつまでものめり込むわけではありません。

なかなかやめない場合には、怒るのではなく、他の遊びを提案したり、おやつをあげたりするなどの対応がよいでしょう。

Q.変化をどう捉えたら?

こうした変化は「異常な出来事」に対する「正常な反応」です。しばらくの間は、トイレに一人で行けなくなったり、夜眠れないという反応もでてきます。普段の子どもより一段幼くなっていると理解するとよいかもしれません。

こうした変化は「異常な出来事」に対する「正常な反応」です。しばらくの間は、トイレに一人で行けなくなったり、夜眠れないという反応もでてきます。普段の子どもより一段幼くなっていると理解するとよいかもしれません。

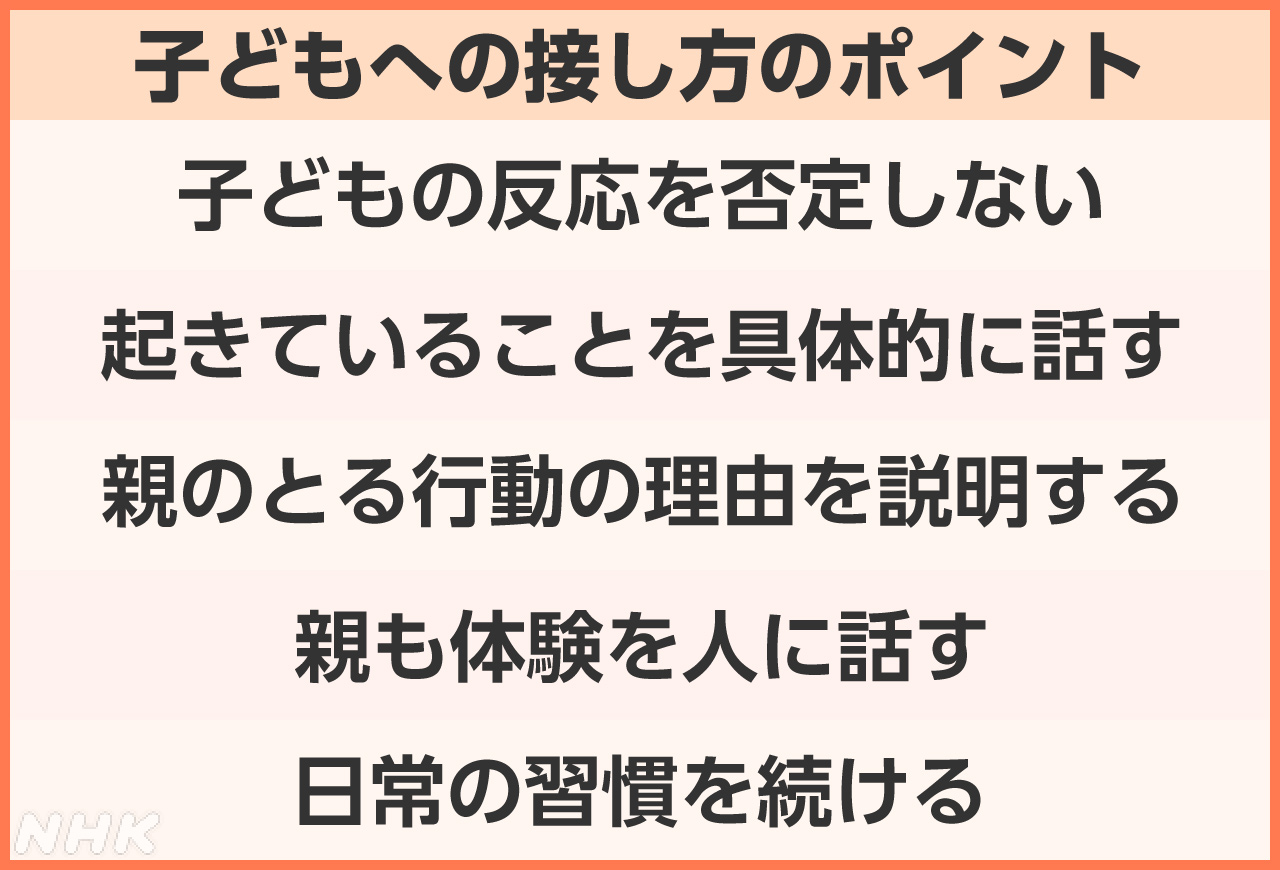

子どもへの接し方のポイントは

Q.怖がる子どもにどう接したら?

まずは「子どもの反応を否定しない」ことが大事です。

まずは「子どもの反応を否定しない」ことが大事です。

テレビの映像を見続けるのは控え、大人がそばにいて、何が起きているのかを具体的に話してあげるとよいでしょう。「子どもは見ないように」「あっちに行け」と言った言い方は、ネガティブなメッセージになってしまうので避けるべきでしょう。

大きな災害や事件の報道を聞いて、恐怖感や無力感を感じるのは、大人も子どもも同じです。大人もまずは親も体験を人に話すことが大事です。集まっておしゃべりをしたり、愚痴を言うことで、大人も気持ちを表現できます。

不安の中で、子どもについきつくあたってしまうこともあるかもしれませんが、そのときにはなぜそうしてしまったのか、理由を説明してきちんと謝ることが必要でしょう。

大きな災害や事件の報道を聞いて、恐怖感や無力感を感じるのは、大人も子どもも同じです。大人もまずは親も体験を人に話すことが大事です。集まっておしゃべりをしたり、愚痴を言うことで、大人も気持ちを表現できます。

不安の中で、子どもについきつくあたってしまうこともあるかもしれませんが、そのときにはなぜそうしてしまったのか、理由を説明してきちんと謝ることが必要でしょう。

Q.こうした変化を放置すると、どうなる?

長い目で見てどのような影響が出るかは、難しいところです。

被災した経験などが子どもにとっての「逆境体験」になってしまうと、大人になってからもストレスに弱い状態となり、心身に影響が出る恐れがあります。

ただ、報道を見ることでの反応は、しばらくすると落ち着いてくることがほとんどです。ポイントになるのは、子どもが不安定になったり、攻撃的になったりしていないか、という点です。

症状が長い間続いたり、からだの症状がひどい場合には、児童相談所や病院など、地域の専門的な機関に相談した方がよいでしょう。

長い目で見てどのような影響が出るかは、難しいところです。

被災した経験などが子どもにとっての「逆境体験」になってしまうと、大人になってからもストレスに弱い状態となり、心身に影響が出る恐れがあります。

ただ、報道を見ることでの反応は、しばらくすると落ち着いてくることがほとんどです。ポイントになるのは、子どもが不安定になったり、攻撃的になったりしていないか、という点です。

症状が長い間続いたり、からだの症状がひどい場合には、児童相談所や病院など、地域の専門的な機関に相談した方がよいでしょう。

Q.子どもの話を聞いてあげる?

無理矢理聞き出そうとするとのは、逆効果です。

自発的なペースが重要で、そばにいて子どもが話しかけたいタイミングを待って、耳を傾けるという意識が大切です。

大事なことは、子ども特有の反応があると理解しながら、子どもとの普段のつながりや生活を大切にしていくことです。

無理矢理聞き出そうとするとのは、逆効果です。

自発的なペースが重要で、そばにいて子どもが話しかけたいタイミングを待って、耳を傾けるという意識が大切です。

大事なことは、子ども特有の反応があると理解しながら、子どもとの普段のつながりや生活を大切にしていくことです。

Q.被災地域かどうかで、対応は変わりますか?

被災地にいる方は、大変な状況ではありますが、避難所などでも子どもの遊び場などを作り、居場所を確保することが大事です。

子どもがのびのびできると、楽しいこともつらいことも共有しやすくなり、ひいては大人にとっても過ごしやすい空間になるでしょう。

被災地域にお住まいではない方は、普段からの習慣を維持して、日常生活を大切にすることにつきると思います。

被災地にいる方は、大変な状況ではありますが、避難所などでも子どもの遊び場などを作り、居場所を確保することが大事です。

子どもがのびのびできると、楽しいこともつらいことも共有しやすくなり、ひいては大人にとっても過ごしやすい空間になるでしょう。

被災地域にお住まいではない方は、普段からの習慣を維持して、日常生活を大切にすることにつきると思います。

不安な思い ためこまないで

大きな災害や事故が相次いで始まった2024年。

「地震報道に触れて共感疲労になってるのかな」

「当事者でないのに、話題を見てしんどくなるの共感疲労っていうんですね」

「当事者でないのに、話題を見てしんどくなるの共感疲労っていうんですね」

被災者や被害に遭った人の境遇を見て、SNSでは「共感疲労」という言葉も見受けられ、大人も滅入っている人が多いようです。

子どもならなおさら影響は大きいかもしれません。

ニュースを伝える側の私たちから言うのも心苦しいですが、子どもたちの変化を見守りながら、不安な声に耳を傾けてあげてもらえたらと思います。

(ネットワーク報道部 記者 杉本宙矢・松原圭佑・野田麻里子)

子どもならなおさら影響は大きいかもしれません。

ニュースを伝える側の私たちから言うのも心苦しいですが、子どもたちの変化を見守りながら、不安な声に耳を傾けてあげてもらえたらと思います。

(ネットワーク報道部 記者 杉本宙矢・松原圭佑・野田麻里子)

明日をまもるナビ 子どもの心のケア