宅配ボックスの謎 「空なのにロック」 いったい何が

「宅配ボックスが空のまま施錠されて困っています」

こんな声がNHKの情報提供窓口「ニュースポスト」に寄せられました。

いったい誰が?何のために?

調べてみると、意外な実態が浮かび上がってきました。

(機動展開プロジェクト 記者 柳澤あゆみ)

こんな声がNHKの情報提供窓口「ニュースポスト」に寄せられました。

いったい誰が?何のために?

調べてみると、意外な実態が浮かび上がってきました。

(機動展開プロジェクト 記者 柳澤あゆみ)

何度あけても…“空のまま”ロック

NHKの情報提供窓口「ニュースポスト」に投稿を寄せてくれた千葉県市川市で不動産管理会社の代表を務める横川敦史さん。

管理する集合住宅で、2021年秋ごろから、ある異変が起きるようになったといいます。

宅配ボックスが「空のまま施錠されている」という連絡を、荷物を届けにきた宅配業者の配達員からたびたび受けるようになったのです。

管理する集合住宅で、2021年秋ごろから、ある異変が起きるようになったといいます。

宅配ボックスが「空のまま施錠されている」という連絡を、荷物を届けにきた宅配業者の配達員からたびたび受けるようになったのです。

不動産管理会社 横川敦史さん

「連絡をもらって現地で確認して解錠したのですが、また空のまま施錠されてしまうということが出てきて。点検するために物件を回って、空のまま施錠されていたら皆さんに使っていただけるように開ける、というのを繰り返しやっていたんですけど…」

「連絡をもらって現地で確認して解錠したのですが、また空のまま施錠されてしまうということが出てきて。点検するために物件を回って、空のまま施錠されていたら皆さんに使っていただけるように開ける、というのを繰り返しやっていたんですけど…」

ニュースポスト

身近な困りごと・ご意見などをこちらからお寄せください

この集合住宅の宅配ボックスは配達員が荷物を入れたあと、扉についているテンキーで暗証番号を設定し、不在票で受取人に知らせる仕組みです。

それを空のまま鍵だけかけてしまう“空ボックス”。

何でこんなことを、と不思議に思っていた横川さんに顔見知りの配達員から、ある情報がもたらされました。

「やっているのは配達員だと思う。自分用にキープしているのではないか」

配達員がキープしている?

それを聞いた横川さんは「それなら」と宅配ボックスに「宅配業者のみなさまへ」と記したステッカーを貼りました。

「宅配ボックスを占有しないでください。見つけた場合は罰金1万円を申し受けます」

その後、しばらくは“空ボックス”はなくなりましたが、数か月するとまた出始め、最近も月に数回は見つかるといいます。

何でこんなことを、と不思議に思っていた横川さんに顔見知りの配達員から、ある情報がもたらされました。

「やっているのは配達員だと思う。自分用にキープしているのではないか」

配達員がキープしている?

それを聞いた横川さんは「それなら」と宅配ボックスに「宅配業者のみなさまへ」と記したステッカーを貼りました。

「宅配ボックスを占有しないでください。見つけた場合は罰金1万円を申し受けます」

その後、しばらくは“空ボックス”はなくなりましたが、数か月するとまた出始め、最近も月に数回は見つかるといいます。

みんな “知っている”

なんでこのようなことが起きるのか。

さまざまな業者の配達員7人に話を聞いてみました。

その結果、全員が「知っている」と回答。

事情を教えてくれました。

さまざまな業者の配達員7人に話を聞いてみました。

その結果、全員が「知っている」と回答。

事情を教えてくれました。

配達員Aさん

「配達員どうしで、すれ違った時に情報交換したりしますね。『あそこ、またやられてるよ』とか」

配達員Bさん

「いつも複数のボックスが空のまま施錠されている集合住宅があったのですが、ある日、そのほとんどに同じ大手宅配会社の伝票のついた荷物が入っていたことがありました。そこの社の営業所にクレームを入れたらその後はある程度解消されました」

配達員Cさん

「数があまり多くない宅配ボックスが設置されている集合住宅に多いですね。特に若い世代の人が入っているアパートとか。やはり確実に配達を完了させたいというのが動機なのかなと」

「配達員どうしで、すれ違った時に情報交換したりしますね。『あそこ、またやられてるよ』とか」

配達員Bさん

「いつも複数のボックスが空のまま施錠されている集合住宅があったのですが、ある日、そのほとんどに同じ大手宅配会社の伝票のついた荷物が入っていたことがありました。そこの社の営業所にクレームを入れたらその後はある程度解消されました」

配達員Cさん

「数があまり多くない宅配ボックスが設置されている集合住宅に多いですね。特に若い世代の人が入っているアパートとか。やはり確実に配達を完了させたいというのが動機なのかなと」

この現象は一部の地域に限ったことではなく、全国各地で起きているということでした。

ただ、話を聞いた配達員はみな「見たことはあるけれど自分はやらない。モラル違反だ」と話していました。

ただ、話を聞いた配達員はみな「見たことはあるけれど自分はやらない。モラル違反だ」と話していました。

「モラルに欠けているとわかっている でも」

取材を進めると、かつて実際に“空ボックス”をキープしていた、という人に話を聞くことができました。

大手宅配業者やネット通販会社の下請けなどとして働いた経験があるという配達員。

数年前まであるマンションで「空ボックスをキープ」していたといいます。

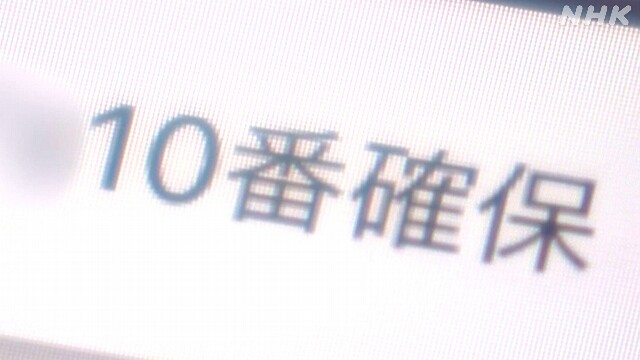

この配達員は当時、同じ事業所に所属していたほかの配達員とのやりとりに使っていたというグループラインの画面を見せてくれました。

数年前まであるマンションで「空ボックスをキープ」していたといいます。

この配達員は当時、同じ事業所に所属していたほかの配達員とのやりとりに使っていたというグループラインの画面を見せてくれました。

その一番上に「10番確保」というメッセージ。

とあるマンションの宅配ボックス10番を空のまま施錠した、という情報を仲間内で共有していたのです。

とあるマンションの宅配ボックス10番を空のまま施錠した、という情報を仲間内で共有していたのです。

男性

「暗証番号は事前にみんなで共有しているので、行けば開けられます。やるのは、大きなマンションで宅配ボックスが少ないところ。住民がよく荷物を頼むのに宅配ボックスの数が足りていないので、いろんな宅配会社のドライバーの間で奪い合いですね。運よく空いていたらキープしてしまうという感じで。キープしないとお客様に荷物を届けられない。あとは自分たちの売り上げにつながらないので」

「暗証番号は事前にみんなで共有しているので、行けば開けられます。やるのは、大きなマンションで宅配ボックスが少ないところ。住民がよく荷物を頼むのに宅配ボックスの数が足りていないので、いろんな宅配会社のドライバーの間で奪い合いですね。運よく空いていたらキープしてしまうという感じで。キープしないとお客様に荷物を届けられない。あとは自分たちの売り上げにつながらないので」

記者

「モラル違反という指摘もあります」

「モラル違反という指摘もあります」

男性

「もちろん戸惑いはあります。あるんですけど、やはり自分の生活がかかっていて、やらざるを得ないという状況に追い込まれている。モラルに欠けているというのは十分わかってはいるんですけど、自分がそう思っても他社がやるので、やらざるを得ないんです」

「もちろん戸惑いはあります。あるんですけど、やはり自分の生活がかかっていて、やらざるを得ないという状況に追い込まれている。モラルに欠けているというのは十分わかってはいるんですけど、自分がそう思っても他社がやるので、やらざるを得ないんです」

「夜まで“空き待ち”」

「やらざるを得ない」背景に何があるのか。

この配達員は宅配業界の報酬や成績の運用方法を説明してくれました。

大手宅配業者の場合、直接雇用している配達員に加えて、ほかの運送会社などにも荷物の配送を委託しています。

この委託先の配達員は、多くの場合「荷物1つの配達につきいくら」で報酬を得るため、不在で荷物を配達できないと1円にもなりませんが、宅配ボックスに荷物を入れることができれば「配達完了」として報酬を得られます。

この配達員は宅配業界の報酬や成績の運用方法を説明してくれました。

大手宅配業者の場合、直接雇用している配達員に加えて、ほかの運送会社などにも荷物の配送を委託しています。

この委託先の配達員は、多くの場合「荷物1つの配達につきいくら」で報酬を得るため、不在で荷物を配達できないと1円にもなりませんが、宅配ボックスに荷物を入れることができれば「配達完了」として報酬を得られます。

また、個人事業主の場合は再配達にかかるガソリン代などはすべて自分持ちとなってしまい、経費の面から考えても、1つでも再配達を減らしたいという心理が芽生えるといいます。

一部には日給で報酬を得る配達員もいますが、配達の成績が悪いと契約解除につながりかねず、効率的に配達したいという気持ちに変わりはないというのです。

一部には日給で報酬を得る配達員もいますが、配達の成績が悪いと契約解除につながりかねず、効率的に配達したいという気持ちに変わりはないというのです。

男性

「数字が悪いと改善しなさい、努力してくださいと言われます。そこをデータとして(委託元に)見られていて、改善できないと契約解除という結果が待っています。配達員へのプレッシャーは本当に大きいと思います。僕は当時、張り込みもやっていました。住民の方が帰ってくるまでマンションの近くでずっと待っている。宅配ボックスから住民が荷物を出したら、そこで空いたボックスに荷物を届けるという形です。この“空き待ち”は、夜の8時、9時までやったりしていました」

「大変です、本当に。みんな悲鳴をあげてます」

「数字が悪いと改善しなさい、努力してくださいと言われます。そこをデータとして(委託元に)見られていて、改善できないと契約解除という結果が待っています。配達員へのプレッシャーは本当に大きいと思います。僕は当時、張り込みもやっていました。住民の方が帰ってくるまでマンションの近くでずっと待っている。宅配ボックスから住民が荷物を出したら、そこで空いたボックスに荷物を届けるという形です。この“空き待ち”は、夜の8時、9時までやったりしていました」

「大変です、本当に。みんな悲鳴をあげてます」

宅配は「インフラ」に

宅配業者やネット通販事業者は、こうした事態を把握しているのか。

大手に取材したところ、次のような回答がありました。

大手に取材したところ、次のような回答がありました。

大手宅配 D社

「現時点でそうした事実は確認できていませんが、万が一確認できた場合は厳正に対処します」

大手宅配 E社

「そうした事案は把握していません。宅配ボックスを利用する場合は正しく使用するよう周知・指導しています」

ネット通販 F社

「委託企業やドライバーが業務に対して過度のプレッシャーを感じないよう配慮しています」

大手宅配 G社

「委託先の従業員が空の宅配ボックスをキープしていた事案を確認しています。多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。研修などを通じて再発防止に努めています。配達員の心理からすると『少しでも配達効率を上げたい』という思いがあると聞いています」

「現時点でそうした事実は確認できていませんが、万が一確認できた場合は厳正に対処します」

大手宅配 E社

「そうした事案は把握していません。宅配ボックスを利用する場合は正しく使用するよう周知・指導しています」

ネット通販 F社

「委託企業やドライバーが業務に対して過度のプレッシャーを感じないよう配慮しています」

大手宅配 G社

「委託先の従業員が空の宅配ボックスをキープしていた事案を確認しています。多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。研修などを通じて再発防止に努めています。配達員の心理からすると『少しでも配達効率を上げたい』という思いがあると聞いています」

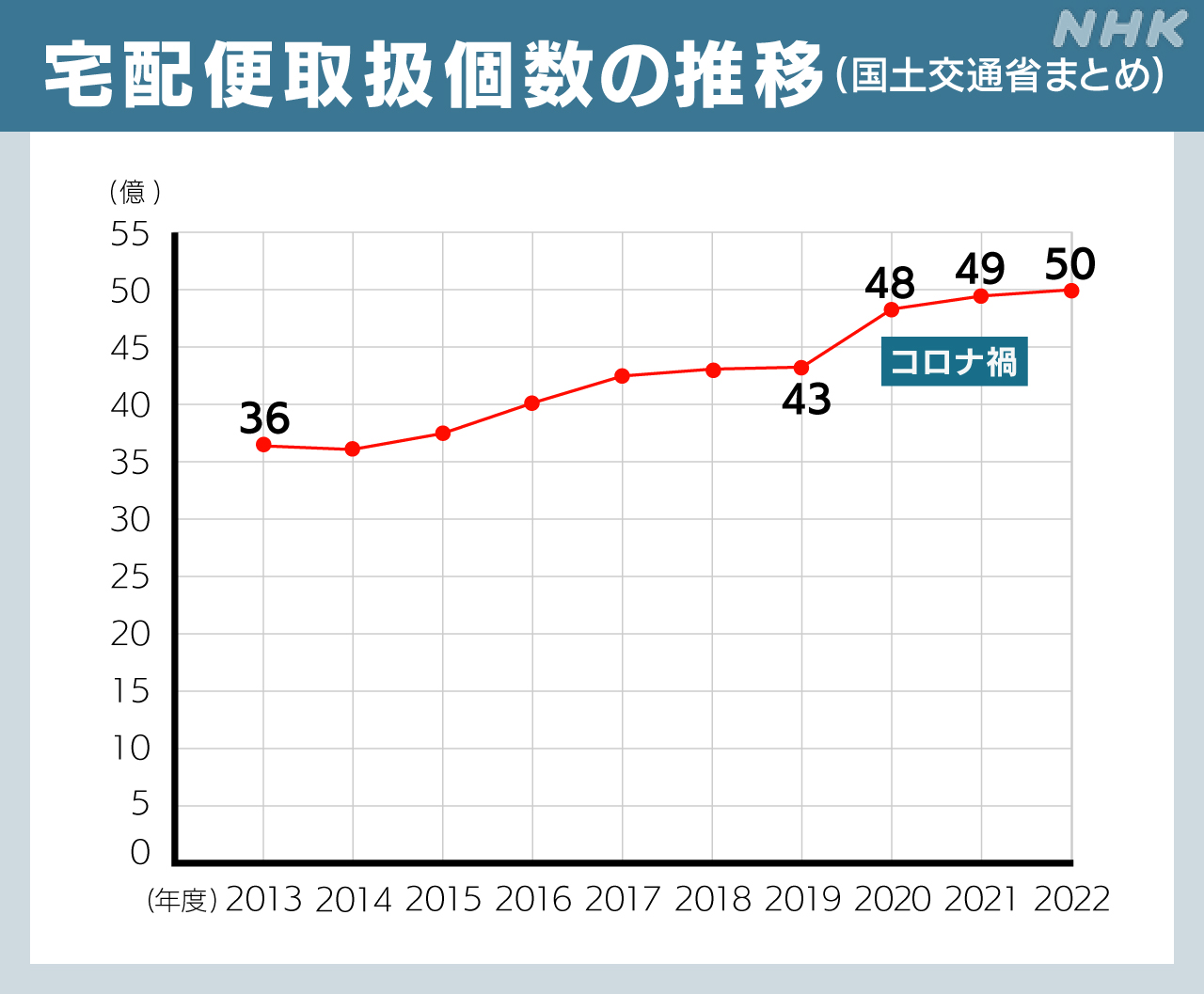

こうした実態について、物流に詳しい専門家はネット通販の利用の急拡大に対し宅配ボックスの設置が間に合ってないと指摘します。

国土交通省のまとめでは、昨年度、宅配荷物の数は50億個を突破。

コロナ禍で一気に個数が伸び、その後も増加しています。

国土交通省のまとめでは、昨年度、宅配荷物の数は50億個を突破。

コロナ禍で一気に個数が伸び、その後も増加しています。

物流業界に詳しい流通経済大学の矢野教授は、この統計に含まれるのは大手宅配業者の配送個数のみで、ネット通販会社などが自社独自の物流網で届けた荷物の一部は含まれないため、実際の荷物の数は1.5倍ほどに増えている可能性もあるとしています。

流通経済大学 流通情報学部 矢野裕児教授

「われわれの生活にとって宅配というのは、完全にある意味でインフラになっています。受け取る側もそうですし、公共や不動産関係など、関係者が非常に広い。みんなで考えて、そういう基盤をつくっていくことが非常に重要だと思います」

「われわれの生活にとって宅配というのは、完全にある意味でインフラになっています。受け取る側もそうですし、公共や不動産関係など、関係者が非常に広い。みんなで考えて、そういう基盤をつくっていくことが非常に重要だと思います」

私たちは どうすれば?

ではどのような対策が考えられるのか。

矢野教授は社会全体での取り組みが必要だと指摘します。

矢野教授は社会全体での取り組みが必要だと指摘します。

宅配ボックス問題を解決するためには…

▽十分な個数の宅配ボックスを設置(集合住宅のオーナーや管理組合など)

▽駅など住宅以外の場所に設置され 荷物を受け取ることのできる宅配ロッカーの増設(行政や事業者など)

▽宅配ロッカーやコンビニエンスストアでの受け取りなど複数の方法を活用(利用者)

▽荷物が宅配ボックスに届いたらすぐ取り出す(利用者)

▽急がないものは注文後にまとめて配送する方法を選ぶ(利用者)

▽配達期日を例えば1週間など広めに設定することで荷物量の平準化につなげる(ネット通販サイト、物流事業者)

▽十分な個数の宅配ボックスを設置(集合住宅のオーナーや管理組合など)

▽駅など住宅以外の場所に設置され 荷物を受け取ることのできる宅配ロッカーの増設(行政や事業者など)

▽宅配ロッカーやコンビニエンスストアでの受け取りなど複数の方法を活用(利用者)

▽荷物が宅配ボックスに届いたらすぐ取り出す(利用者)

▽急がないものは注文後にまとめて配送する方法を選ぶ(利用者)

▽配達期日を例えば1週間など広めに設定することで荷物量の平準化につなげる(ネット通販サイト、物流事業者)

取材で出会った配達員たちは、特に繁忙期の配達が大変だと悲鳴に近い声をあげていました。

そして時間指定での配送を希望したのであれば、指定時間はきちんと在宅して1回で受け取ってほしいと訴えていました。

時間を指定したのについ不在にしてしまったということは、たまにあるかもしれません。

しかし配達員からすると、約束通りの時間に間に合うよう計算しながら大量の荷物を配る負担はかなり大きいのだそうです。

私たちの生活に欠かせなくなっている宅配。

皆が便利に使い続けられるように私たち利用者も気遣いをしなくてはと改めて気付かされた取材でした。

そして時間指定での配送を希望したのであれば、指定時間はきちんと在宅して1回で受け取ってほしいと訴えていました。

時間を指定したのについ不在にしてしまったということは、たまにあるかもしれません。

しかし配達員からすると、約束通りの時間に間に合うよう計算しながら大量の荷物を配る負担はかなり大きいのだそうです。

私たちの生活に欠かせなくなっている宅配。

皆が便利に使い続けられるように私たち利用者も気遣いをしなくてはと改めて気付かされた取材でした。

取材後記

この問題を「おはよう日本」で放送したあと、情報提供窓口「ニュースポスト」に複数の経験談が寄せられました。

「集合住宅の入居者が私物を入れるロッカーとして勝手に使っているようで、宅配ボックスに荷物が入らず再配達になってしまった」

「全然違うところに住んでいる個人あての荷物が入っていたことがある。後日、男性が来て荷物が入っていないか聞いてきた。こんな使われ方が横行しているのだろうか」

今後もこの問題を考えていきたいと思います。

NHKの情報提供窓口「ニュースポスト」にご意見をお寄せください。

「集合住宅の入居者が私物を入れるロッカーとして勝手に使っているようで、宅配ボックスに荷物が入らず再配達になってしまった」

「全然違うところに住んでいる個人あての荷物が入っていたことがある。後日、男性が来て荷物が入っていないか聞いてきた。こんな使われ方が横行しているのだろうか」

今後もこの問題を考えていきたいと思います。

NHKの情報提供窓口「ニュースポスト」にご意見をお寄せください。

ニュースポスト

身近な困りごと・ご意見などをこちらからお寄せください

(12月8日「おはよう日本」で放送)

機動展開プロジェクト記者

柳澤 あゆみ

2008年入局

仙台局 カイロ支局などを経て現所属

“時間指定したのに不在”は二度としない、と反省しました

柳澤 あゆみ

2008年入局

仙台局 カイロ支局などを経て現所属

“時間指定したのに不在”は二度としない、と反省しました