100日連続勤務、若手医師の過労死 “息子で最後に”母親の訴え

“息子で最後にしてほしい”

26歳で命を絶った医師の母親の訴えです。

医師は亡くなる日まで100日間、1日の休みもなく働き続けたといいます。

さらに、1か月の時間外労働は200時間を超えました。

医師が両親に宛てて書いたことばー「限界です」

深夜、休日…

いつでも診察が受けられる日本の医療。

その一方で医師の長時間労働とあとをたたない医師の過労死があります。

遺族が心から改善を願う、医師の働き方について考えます。

(NHK大阪放送局記者 宗像玄徳)

26歳で命を絶った医師の母親の訴えです。

医師は亡くなる日まで100日間、1日の休みもなく働き続けたといいます。

さらに、1か月の時間外労働は200時間を超えました。

医師が両親に宛てて書いたことばー「限界です」

深夜、休日…

いつでも診察が受けられる日本の医療。

その一方で医師の長時間労働とあとをたたない医師の過労死があります。

遺族が心から改善を願う、医師の働き方について考えます。

(NHK大阪放送局記者 宗像玄徳)

“限界です” 若手医師が残した言葉

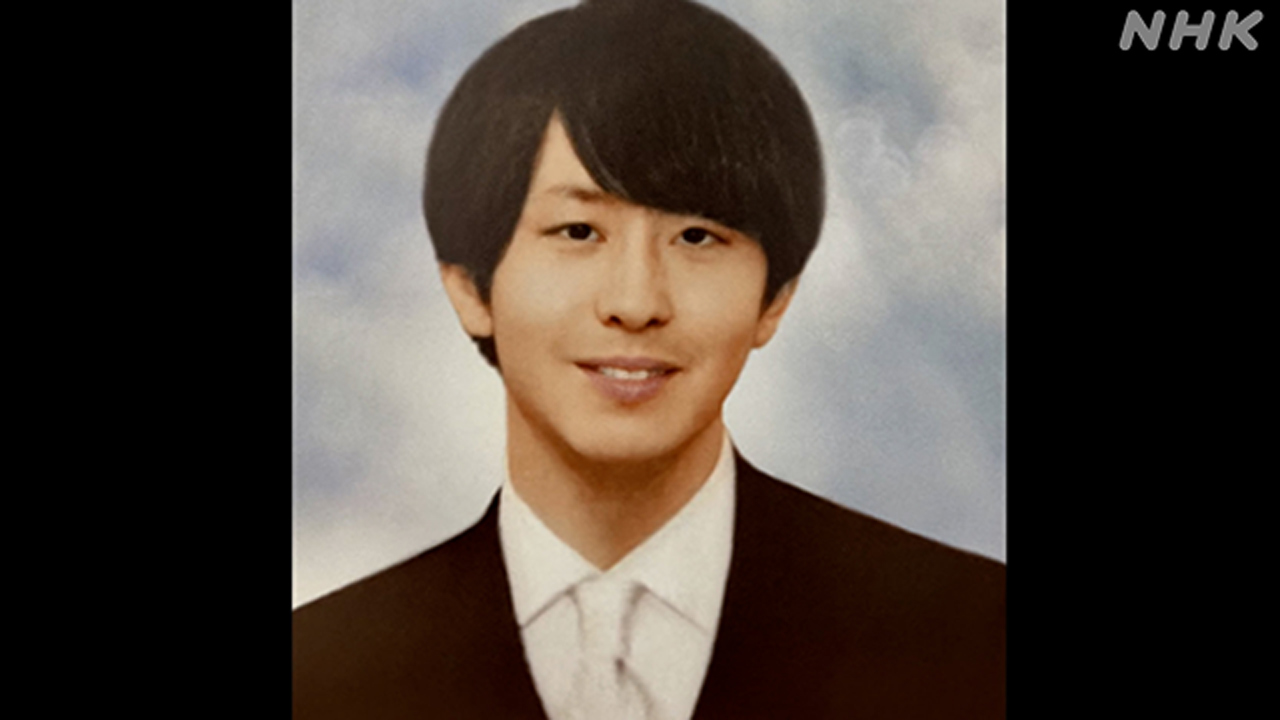

医師の高島晨伍さん。

去年5月、長時間労働の末、26歳の若さで亡くなりました。

去年5月、長時間労働の末、26歳の若さで亡くなりました。

高島さんは大学卒業後、2020年から神戸市東灘区の甲南医療センターで勤務を始めます。

2年間の臨床研修を終え、去年4月から消化器内科の「専攻医」としてさらに腕を磨くことになっていました。

「専攻医」は、先輩の指導を受けながら患者の検査や治療などにあたる医師のことで、原則3年から5年にわたって専門的な研修を行います。

研修を終え、試験に合格すれば、その診療科で適切な診断や治療ができる「専門医」として認められます。

「専攻医」としての勤務が始まる2か月前の2月から、すでに「専攻医」と同じ業務が割り当てられました。

慣れない中、先輩たちと同じ業務量を求められました。

母親の淳子さんに送られてくるメールには、この頃から忙しさで疲弊していくことばが現れ始めました。

2年間の臨床研修を終え、去年4月から消化器内科の「専攻医」としてさらに腕を磨くことになっていました。

「専攻医」は、先輩の指導を受けながら患者の検査や治療などにあたる医師のことで、原則3年から5年にわたって専門的な研修を行います。

研修を終え、試験に合格すれば、その診療科で適切な診断や治療ができる「専門医」として認められます。

「専攻医」としての勤務が始まる2か月前の2月から、すでに「専攻医」と同じ業務が割り当てられました。

慣れない中、先輩たちと同じ業務量を求められました。

母親の淳子さんに送られてくるメールには、この頃から忙しさで疲弊していくことばが現れ始めました。

「今日たたみかけるような救急ラッシュ 帰られへん」(2月25日)

「わしの方が救急車呼びたい」(3月21日)

「わしの方が救急車呼びたい」(3月21日)

淳子さん

「“拘束時間が長い”“帰られへん”と言っていましたが、まだ2月、3月のころは食欲もあったし、好きなバラエティー番組をよく見ていました。おかしくなってきたのは大型連休前くらいから。1人暮らしをしていた部屋が異常な散らかり方になっていきました。食べ物がゼリーにかわり、口かずが少なくなりました」

「“拘束時間が長い”“帰られへん”と言っていましたが、まだ2月、3月のころは食欲もあったし、好きなバラエティー番組をよく見ていました。おかしくなってきたのは大型連休前くらいから。1人暮らしをしていた部屋が異常な散らかり方になっていきました。食べ物がゼリーにかわり、口かずが少なくなりました」

阪神タイガースの大ファンで、お笑いなどバラエティー番組を見てよく笑っていた高島さん。

しかし、阪神の試合を見なくなり、お笑いを見て笑うこともなくなっていきました。

帰宅後に趣味を楽しむ時間すら業務に奪われていたようでした。

淳子さんにこのようなメールを送っていました。

しかし、阪神の試合を見なくなり、お笑いを見て笑うこともなくなっていきました。

帰宅後に趣味を楽しむ時間すら業務に奪われていたようでした。

淳子さんにこのようなメールを送っていました。

「もう全部おわりにしたい」(5月14日)

亡くなる前日、高島さんは病院まで車で迎えに来た淳子さんの姿を見て泣きだしました。

締め切りが迫っていた学会の準備ができていないというのです。

「頭がまわらへん」と淳子さんにこぼした高島さん。

車を降りるとき、「ありがとう」と淳子さんに声をかけて別れました。

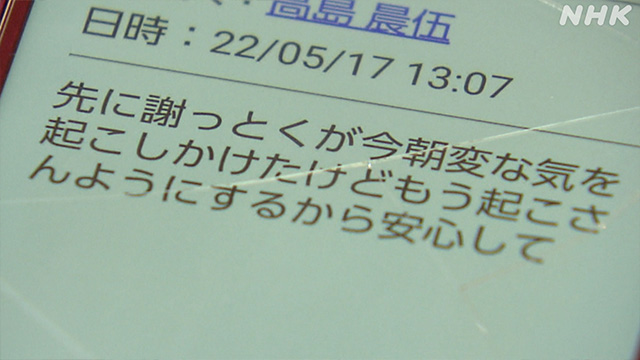

そして、5月17日午後1時7分。

1通のメールが淳子さんに届きました。

締め切りが迫っていた学会の準備ができていないというのです。

「頭がまわらへん」と淳子さんにこぼした高島さん。

車を降りるとき、「ありがとう」と淳子さんに声をかけて別れました。

そして、5月17日午後1時7分。

1通のメールが淳子さんに届きました。

「先に謝っとくが今朝変な気を起こしかけたけどもう起こさんようにするから安心して」

文面が気になり、その日の夜、高島さんの自宅に駆けつけます。

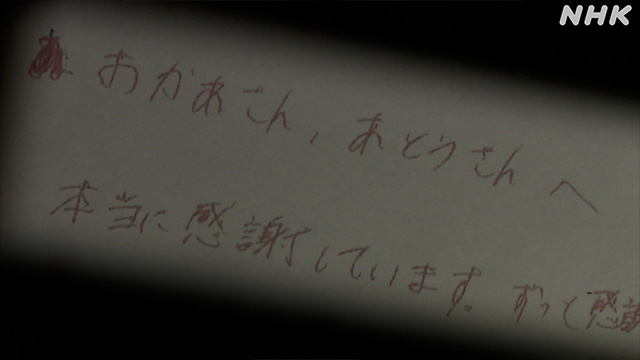

机には「おかあさん おとうさんへ」という書き出しで、書き置きが残されていました。

机には「おかあさん おとうさんへ」という書き出しで、書き置きが残されていました。

「知らぬ間に一段ずつ階段を昇っていたみたいです。おかあさん、おとうさんの事を考えてこうならないようにしていたけれど限界です」

長時間労働めぐる食い違い

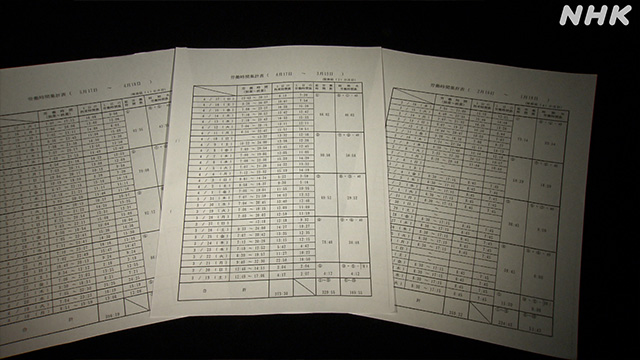

ことし6月、西宮労働基準監督署は、「専攻医のレポート作成や学会発表を指示されたことによる準備なども重なったことで、時間外労働が長時間となっていた」、「極度の長時間労働」などと指摘し、高島さんの死を「労災」と認定しました。

ちょうど専攻医の仕事が割り当てられた頃の2月7日から5月17日まで1日の休みもなく100日連続で働いていたことが明らかになりました。

朝7時ごろに出勤し、退勤は午後11時を超え、時には翌日まで働き続けていた日もあったということです。

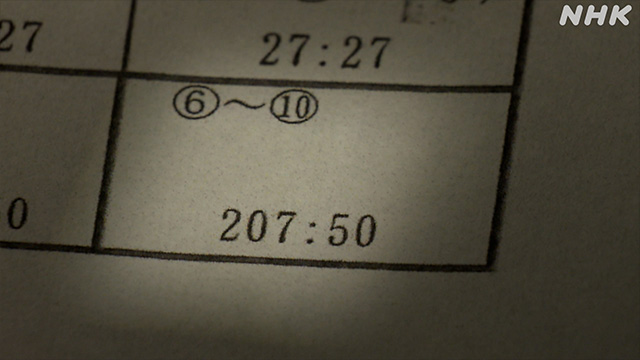

亡くなる1か月前の時間外労働は、過労死ラインとされている「月80時間」の2.5倍の207時間50分。

異常な長時間労働だったことが明らかになったのです。

朝7時ごろに出勤し、退勤は午後11時を超え、時には翌日まで働き続けていた日もあったということです。

亡くなる1か月前の時間外労働は、過労死ラインとされている「月80時間」の2.5倍の207時間50分。

異常な長時間労働だったことが明らかになったのです。

一方、甲南医療センターの主張は異なっています。

亡くなる前の月の時間外労働は、およそ30時間。

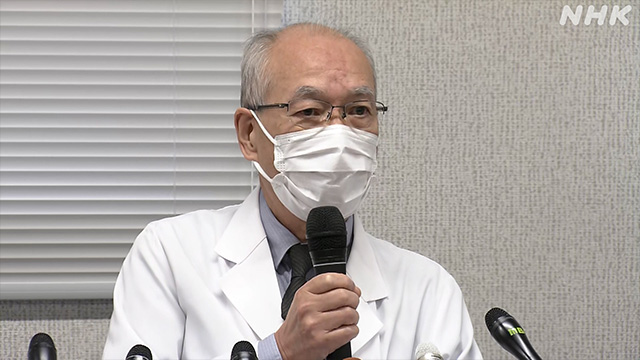

ことし8月、病院が開いた会見で、具英成院長は次のように説明しました。

亡くなる前の月の時間外労働は、およそ30時間。

ことし8月、病院が開いた会見で、具英成院長は次のように説明しました。

甲南医療センター 具英成院長

「医師は自由度が高い職業で、時間外労働の把握は難しい。過重な労働を負荷させていたという認識は持っていません」

「医師は自由度が高い職業で、時間外労働の把握は難しい。過重な労働を負荷させていたという認識は持っていません」

先輩 “時間外労働つけづらい雰囲気”

なぜ、認識が大きく食い違うのか。

同じ病院で高島さんを近くで見てきた先輩の医師が取材に応じ、当時の病院の労働環境を明かしました。

同じ病院で高島さんを近くで見てきた先輩の医師が取材に応じ、当時の病院の労働環境を明かしました。

先輩医師によると、甲南医療センターの所定労働時間は午前8時半から午後5時15分。

出退勤はタイムカードで記録されています。

一方、時間外労働をした場合は、自己申告で上司に内容や時間などを報告していました。

病院が時間外労働として認めているのは、この「自己申告」した分になります。

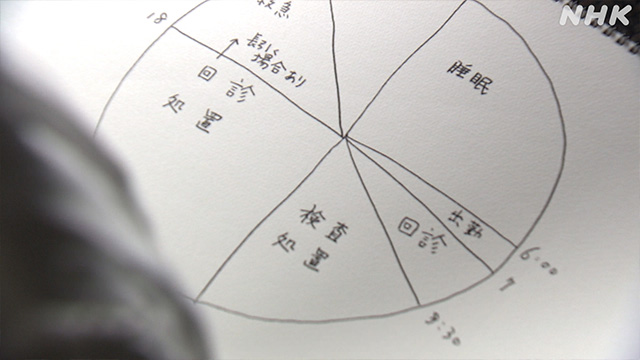

自分が専攻医だった時の1日を振り返ってもらいました。

出退勤はタイムカードで記録されています。

一方、時間外労働をした場合は、自己申告で上司に内容や時間などを報告していました。

病院が時間外労働として認めているのは、この「自己申告」した分になります。

自分が専攻医だった時の1日を振り返ってもらいました。

朝は午前7時頃から入院患者の様子を診る回診が始まります。

その後、夕方まで内視鏡の検査や処置が続きます。

夜も救急車などでやってくる患者の処置にもあたり、帰りが午後9時や10時に及ぶことは当たり前だったと言います。

この医師は、「病院に全く行かない日は、月に1日か2日だった」と振り返ります。

当時、病院のなかでは「“時間外労働をした”と勤務につけづらい雰囲気があった」と明かしました。

その後、夕方まで内視鏡の検査や処置が続きます。

夜も救急車などでやってくる患者の処置にもあたり、帰りが午後9時や10時に及ぶことは当たり前だったと言います。

この医師は、「病院に全く行かない日は、月に1日か2日だった」と振り返ります。

当時、病院のなかでは「“時間外労働をした”と勤務につけづらい雰囲気があった」と明かしました。

先輩医師が示した1通のメールには、「院長からの時間外圧縮についての厳命があり」と書かれていました。

先輩医師

「院長レベルからの話しになると逆らえない。残業を多くつけると上司から目をつけられることになり、自分も過少に申告していました。専攻医というのは勉強中の医師なので病院からみれば使いやすい存在だったと思います」

「院長レベルからの話しになると逆らえない。残業を多くつけると上司から目をつけられることになり、自分も過少に申告していました。専攻医というのは勉強中の医師なので病院からみれば使いやすい存在だったと思います」

病院は取材に対し「メールの内容は、勤務が終わったら早く帰るように伝える趣旨で、働き方改革を進めることが目的だ」としています。

勤務時間に含まれない“自己研さん”

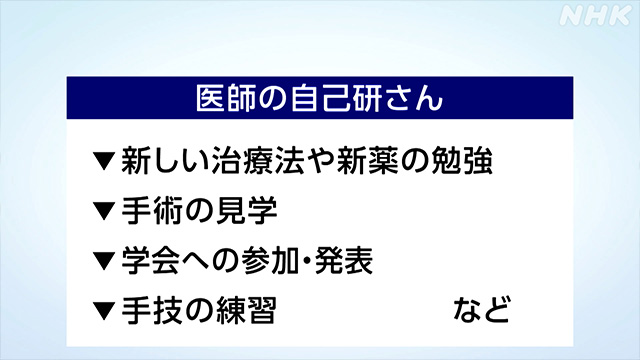

さらに、ふだんの業務に加えて「自己研さん」がのしかかります。

医師として技術を高めるためには、新しい治療法の勉強や手術の練習、学会への参加や発表なども必要です。

こういった医師みずからの「自己研さん」が日本の高度な医療を支えてきたとも言われています。

医師として技術を高めるためには、新しい治療法の勉強や手術の練習、学会への参加や発表なども必要です。

こういった医師みずからの「自己研さん」が日本の高度な医療を支えてきたとも言われています。

厚生労働省の通達では、自己研さんについて「上司が指示をして行わせる場合は労働時間に該当する」としています。

高島さんは、亡くなる直前まで学会の準備に追われていました。

ふだんの業務ですら多忙を極めるなかで、最後は準備すら手が回らない状況に陥っていたということです。

一方、病院側は「上司から学会参加を強制したわけではない」と主張しています。

しかし、この先輩医師は、準備には上司の指導が不可欠で、上司の指示と解釈している専攻医が多いのではないかと考えています。

高島さんは、亡くなる直前まで学会の準備に追われていました。

ふだんの業務ですら多忙を極めるなかで、最後は準備すら手が回らない状況に陥っていたということです。

一方、病院側は「上司から学会参加を強制したわけではない」と主張しています。

しかし、この先輩医師は、準備には上司の指導が不可欠で、上司の指示と解釈している専攻医が多いのではないかと考えています。

先輩医師

「こういった時間は残業としては申請していなくて。俗にいうサービス残業みたいな状況でした。私だけでなくほかの医師も、高島さんが毎日病院に来ている姿を見ていました。労基署の記録通りの働き方をしていたと思います」

「こういった時間は残業としては申請していなくて。俗にいうサービス残業みたいな状況でした。私だけでなくほかの医師も、高島さんが毎日病院に来ている姿を見ていました。労基署の記録通りの働き方をしていたと思います」

高島さんが亡くなる直前の5月の大型連休。

先輩医師は、疲れた様子の高島さんに声をかけました。

先輩医師は、疲れた様子の高島さんに声をかけました。

「最近どうや?」ー「うつっぽいんです」

「これはまずい」と感じ、業務についてアドバイスをしたといいますが、「もっと気を遣ってあげればよかった」と今も後悔していると話していました。

“過労死は息子で最後に”

来年4月から医師の働き方改革が始まります。

病院などに勤務する医師について、休日や時間外労働の上限規定が適用され、原則、年960時間と定められます。

また、専攻医の研修などについては上限が年1860時間までとされます。

これまで日本の医療は医師の長時間労働によって支えられ、救急や外科など特定の診療科の医師や若手医師は、勤務が長時間になりやすいと指摘されていました。

しかし、労務管理が不十分な医療機関も少なくなく、医師の過労死はあとを絶ちません。

淳子さんたち遺族は、「働き方改革が始まっても、自己研さんの捉え方があいまいなままだと、結局ふだんの業務に加えて労働時間に含まれない自己研さんがのしかかり、いまと状況は変わらない」と強い危機感を持っています。

病院などに勤務する医師について、休日や時間外労働の上限規定が適用され、原則、年960時間と定められます。

また、専攻医の研修などについては上限が年1860時間までとされます。

これまで日本の医療は医師の長時間労働によって支えられ、救急や外科など特定の診療科の医師や若手医師は、勤務が長時間になりやすいと指摘されていました。

しかし、労務管理が不十分な医療機関も少なくなく、医師の過労死はあとを絶ちません。

淳子さんたち遺族は、「働き方改革が始まっても、自己研さんの捉え方があいまいなままだと、結局ふだんの業務に加えて労働時間に含まれない自己研さんがのしかかり、いまと状況は変わらない」と強い危機感を持っています。

淳子さんは厚生労働省に、

▽甲南医療センターに対する労働実態の調査や

▽「自己研さん」が過酷な労働につながらないように対策を講じるべきだと要望しています。

これに対して厚生労働省は、「長時間労働につながらないよう周知していく」などと回答したということです。

▽甲南医療センターに対する労働実態の調査や

▽「自己研さん」が過酷な労働につながらないように対策を講じるべきだと要望しています。

これに対して厚生労働省は、「長時間労働につながらないよう周知していく」などと回答したということです。

淳子さん

「若手医師に長時間労働のしわ寄せがいき、使い潰されていく負の連鎖は、晨伍を最後に断ち切ってほしいです。なぜ長時間労働に気づき仕事を調節してくれる上司がいなかったのでしょうか。ひとりに仕事が集中しないシステムに変わってほしいと思います」

「若手医師に長時間労働のしわ寄せがいき、使い潰されていく負の連鎖は、晨伍を最後に断ち切ってほしいです。なぜ長時間労働に気づき仕事を調節してくれる上司がいなかったのでしょうか。ひとりに仕事が集中しないシステムに変わってほしいと思います」

お話を聞いて

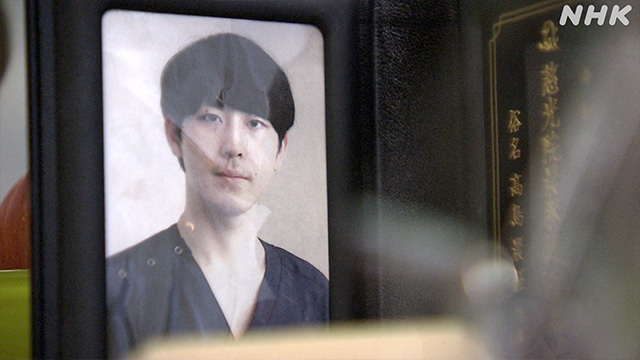

ことし9月、私は取材のため高島さんの自宅を訪れました。

遺影に手を合わしたあと、母親の淳子さんが「晨伍はテレビを見ることが好きだったので、テレビの近くに遺影を置いているんです」と教えてくれました。

「医師の世界は長時間労働が当たり前」

「専攻医の勤務ってこんなものだと思う」

まだまだそう捉えている若手医師は多いのではないか、と淳子さんは話していました。

しかし、果たしてそうなのでしょうか。

淳子さんは今、問いかけます。

人の命を預かる医師の仕事は過酷な場面もあり、自己研さんや勤務が立て込むこともあるとは思います。

しかし、きっちりと勤務をつける、長時間になったらどこかで休むような働き方ができなければ、医師を目指す次の担い手は生まれないのではないでしょうか。

春から始まる医師の働き方改革が本当に実効性のあるものになるのか。

今後も医師の働き方について取材を続けます。

(ほっと関西で11月13日放送、おはよう日本で12月18日放送予定)

遺影に手を合わしたあと、母親の淳子さんが「晨伍はテレビを見ることが好きだったので、テレビの近くに遺影を置いているんです」と教えてくれました。

「医師の世界は長時間労働が当たり前」

「専攻医の勤務ってこんなものだと思う」

まだまだそう捉えている若手医師は多いのではないか、と淳子さんは話していました。

しかし、果たしてそうなのでしょうか。

淳子さんは今、問いかけます。

人の命を預かる医師の仕事は過酷な場面もあり、自己研さんや勤務が立て込むこともあるとは思います。

しかし、きっちりと勤務をつける、長時間になったらどこかで休むような働き方ができなければ、医師を目指す次の担い手は生まれないのではないでしょうか。

春から始まる医師の働き方改革が本当に実効性のあるものになるのか。

今後も医師の働き方について取材を続けます。

(ほっと関西で11月13日放送、おはよう日本で12月18日放送予定)

NHK大阪放送局記者

宗像玄徳

2015年入局

現在は大阪放送局で司法や労働問題を取材

宗像玄徳

2015年入局

現在は大阪放送局で司法や労働問題を取材