“育休後”会社辞めます!苦悩する父親たち

「育休から復帰すると長時間勤務とほぼ休日がない状況。これで子育ては困難です」

転職サービス会社に届いた働く父親の声です。

昨年度、育児休業を取得した男性は、過去最高の17%。仕事をしながら育児を担う男性が増えています。

しかし、育休を取った後、会社から求められるのは育休前と変わらない働き方。

父親たちからは悩みの声が、そして、転職の動きまで出始めています。

(社会部 記者 平山真希/甲府放送局 記者 立町千明/社会番組部ディレクター 布浦利永子)

転職サービス会社に届いた働く父親の声です。

昨年度、育児休業を取得した男性は、過去最高の17%。仕事をしながら育児を担う男性が増えています。

しかし、育休を取った後、会社から求められるのは育休前と変わらない働き方。

父親たちからは悩みの声が、そして、転職の動きまで出始めています。

(社会部 記者 平山真希/甲府放送局 記者 立町千明/社会番組部ディレクター 布浦利永子)

育休は取得できたけれど…

IT系のコンサルティング会社で管理職として働く34歳の男性です。

助産師の妻とともに4歳、3歳、1歳の3人の子どもを育てています。

助産師の妻とともに4歳、3歳、1歳の3人の子どもを育てています。

去年、第3子が生まれ、2か月間の育児休業を取得しました。

しかし、職場に復帰した後、男性が直面したのは、家事や育児を担いながら育休前と変わらない業務量をこなす難しさでした。

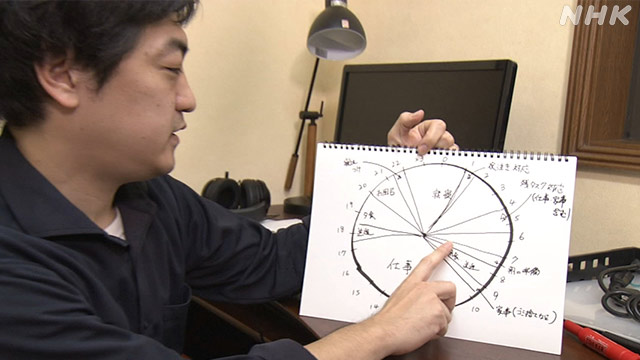

当時の1日のスケジュールを描いてもらいました。

しかし、職場に復帰した後、男性が直面したのは、家事や育児を担いながら育休前と変わらない業務量をこなす難しさでした。

当時の1日のスケジュールを描いてもらいました。

朝ご飯の世話や洗濯、保育園への送りをした後、朝9時半からリモートで会議を開始。

そのまま午後5時半まで仕事をこなした後、午後6時には保育園に迎えに行き、その後、妻とともに夕ごはんの世話やお風呂、寝かしつけをします。

夜10時に就寝後、午前1時くらいに子どもの夜泣きに対応するために一度起床。

また、明け方4時に再び起きて、終わらなかった仕事を1時間半ほどこなしていました。

さらに追い打ちをかけたのが、子どものお風呂や寝かしつけをしている忙しい時間帯に仕事が突然入ることでした。

そのまま午後5時半まで仕事をこなした後、午後6時には保育園に迎えに行き、その後、妻とともに夕ごはんの世話やお風呂、寝かしつけをします。

夜10時に就寝後、午前1時くらいに子どもの夜泣きに対応するために一度起床。

また、明け方4時に再び起きて、終わらなかった仕事を1時間半ほどこなしていました。

さらに追い打ちをかけたのが、子どものお風呂や寝かしつけをしている忙しい時間帯に仕事が突然入ることでした。

男性

「急に午後8時にリモートでミーティングが入ったり、午後9時くらいから別の人と50分やったり。常に仕事に追われている感じはありましたね。育児の負荷がかかってくると、育児と仕事の両方のプレッシャーを抱えるのは厳しいと思っていましたし、気が休まりませんでした」

「急に午後8時にリモートでミーティングが入ったり、午後9時くらいから別の人と50分やったり。常に仕事に追われている感じはありましたね。育児の負荷がかかってくると、育児と仕事の両方のプレッシャーを抱えるのは厳しいと思っていましたし、気が休まりませんでした」

男性の妻も、夫が仕事に追われる姿をもどかしく思っていました。

妻

「午後6時に仕事を終わらせても、職場からの連絡が来たりするとどうしても対応せざるを得なかったり。パソコンで深夜0時すぎてから仕事をやったりとか。一緒に育児をやってもらいたい気持ちもあるのですが、仕事が大変なのは見ていてわかるので、育児もやらせてしまうのはどうなのかなと思ってしまうことはありました」

「午後6時に仕事を終わらせても、職場からの連絡が来たりするとどうしても対応せざるを得なかったり。パソコンで深夜0時すぎてから仕事をやったりとか。一緒に育児をやってもらいたい気持ちもあるのですが、仕事が大変なのは見ていてわかるので、育児もやらせてしまうのはどうなのかなと思ってしまうことはありました」

男性は職場と相談しながら、在宅勤務の日数を増やすなど、さまざまな働き方を模索しました。

ただ、男性は管理職になったばかりで業務が立て込み、在宅では難しい妻の助産師の仕事が多忙になったことも重なりました。

育児と両立しやすい環境を求めて、来月からは別の会社に転職することを決めました。

ただ、男性は管理職になったばかりで業務が立て込み、在宅では難しい妻の助産師の仕事が多忙になったことも重なりました。

育児と両立しやすい環境を求めて、来月からは別の会社に転職することを決めました。

男性

「“育休前と同じように働けるんだ、この人”という期待値のようなものは職場にありました。“家庭を優先して大丈夫”と言ってもらえるものの、何を助けてもらえればいいのか具体的にわからず、自分からこうしてほしいと話せませんでした。何とか解決策をみつけようとしていたんですけど、このペースは無理だよなって思いました」

「“育休前と同じように働けるんだ、この人”という期待値のようなものは職場にありました。“家庭を優先して大丈夫”と言ってもらえるものの、何を助けてもらえればいいのか具体的にわからず、自分からこうしてほしいと話せませんでした。何とか解決策をみつけようとしていたんですけど、このペースは無理だよなって思いました」

心身ともに限界に“うつ”になった父親も

心身ともに追い詰められ、体調を崩した父親もいます。

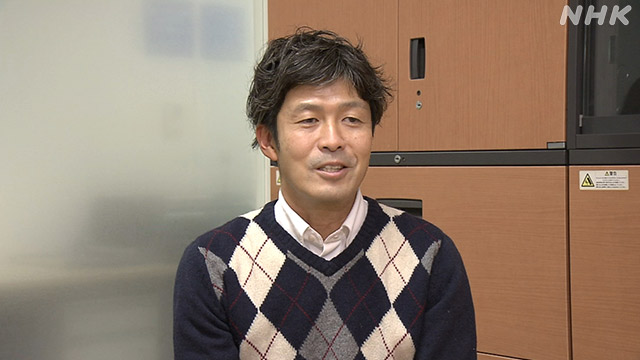

3人の子どもがいる30代の男性です。

大手企業でマーケティングの仕事をしていた時「抑うつ状態」だと診断されました。

体調に異変を感じたのは、2人目の子どもが生まれた後だったといいます。

大手企業でマーケティングの仕事をしていた時「抑うつ状態」だと診断されました。

体調に異変を感じたのは、2人目の子どもが生まれた後だったといいます。

男性

「ずっと頭痛がして、微熱が続くというような状態が続いていて。風邪だと思って、頭痛薬など飲んでやり過ごしていたんですが、どうにもよくならない状態で」

「ずっと頭痛がして、微熱が続くというような状態が続いていて。風邪だと思って、頭痛薬など飲んでやり過ごしていたんですが、どうにもよくならない状態で」

2人目が生まれた頃、仕事でも変化がありました。

担当する取引先の数が2倍になり、それに伴う精神的なプレッシャー、さらに、週2回の東京出張で体にも疲労が重なっていきました。

勤めていた会社は、女性は出産後に時短勤務がとりやすく、制度は整っていました。

一方、まわりの男性は子どもが生まれても以前と同じ業務量で働いていて、男性自身もそうするのが当然だと思っていたといいます。

担当する取引先の数が2倍になり、それに伴う精神的なプレッシャー、さらに、週2回の東京出張で体にも疲労が重なっていきました。

勤めていた会社は、女性は出産後に時短勤務がとりやすく、制度は整っていました。

一方、まわりの男性は子どもが生まれても以前と同じ業務量で働いていて、男性自身もそうするのが当然だと思っていたといいます。

男性

「朝6時に起き、子どもにごはんを食べさせ、7時半に家を出る。仕事を終えて家にたどりつくのは23時。そこから食事やお風呂に入り寝るのは午前1時。夜中、子どもの夜泣きで起きて、朝6時にまた起きる…そんな生活を繰り返していました。2人目も生まれ、自分が仕事で成果を出して家族を養わないといけないという意識がより強くなっていました」

「朝6時に起き、子どもにごはんを食べさせ、7時半に家を出る。仕事を終えて家にたどりつくのは23時。そこから食事やお風呂に入り寝るのは午前1時。夜中、子どもの夜泣きで起きて、朝6時にまた起きる…そんな生活を繰り返していました。2人目も生まれ、自分が仕事で成果を出して家族を養わないといけないという意識がより強くなっていました」

病院で「抑うつ状態」だと診断された後も、男性は薬を飲みながら、勤務を続けました。

3人目の子どもが生まれた際に、会社の後押しもあって1か月の育休を取得しましたが、復帰後、業務量は変わりませんでした。

3人目の子どもが生まれた際に、会社の後押しもあって1か月の育休を取得しましたが、復帰後、業務量は変わりませんでした。

男性

「僕たちの世代は“もっと女性に働いて活躍してもらわないといけない”、そのためには“男性がもっと育児家事をしなくてはいけない”という教育を受けて育ち、自分でもそうしたいと思ってきました。でも、それをできるのはスーパーマン。キャパオーバーで無理をしてきたと思います。昭和の父親は家では休むだけだったかもしれない。上司は僕たちが帰った後、家事や育児をしていることは理解していないんじゃないかと感じます」

「僕たちの世代は“もっと女性に働いて活躍してもらわないといけない”、そのためには“男性がもっと育児家事をしなくてはいけない”という教育を受けて育ち、自分でもそうしたいと思ってきました。でも、それをできるのはスーパーマン。キャパオーバーで無理をしてきたと思います。昭和の父親は家では休むだけだったかもしれない。上司は僕たちが帰った後、家事や育児をしていることは理解していないんじゃないかと感じます」

日本の父親は危機的状況

何が父親たちを追い詰めているのか。

国立成育医療研究センターの研究チームは、父親たちの生活時間に注目してきました。

総務省の社会生活基本調査を元に、6歳未満の未就学児の子どもを持つ父親がどのような生活をしているのか、分析。

国立成育医療研究センターの研究チームは、父親たちの生活時間に注目してきました。

総務省の社会生活基本調査を元に、6歳未満の未就学児の子どもを持つ父親がどのような生活をしているのか、分析。

・父親の69%は「仕事関連時間」が10時間以上

・父親の36%は「仕事関連時間」が12時間以上

・父親の36%は「仕事関連時間」が12時間以上

世界的にみても仕事に長い時間を費やしていることがわかりました。

一方、国は第4次男女共同参画基本計画で、1日当たりの男性の家事・育児関連時間を「2.5時間」とする数値目標を閣議決定して、男性の育児参加を呼びかけてきました。

医師は、仕事の時間は変わらないまま、育児家事の2.5時間を確保しようとすると、睡眠や自分の生活に必要な時間を削るしかないのが、今の日本の父親の姿だと指摘します。

一方、国は第4次男女共同参画基本計画で、1日当たりの男性の家事・育児関連時間を「2.5時間」とする数値目標を閣議決定して、男性の育児参加を呼びかけてきました。

医師は、仕事の時間は変わらないまま、育児家事の2.5時間を確保しようとすると、睡眠や自分の生活に必要な時間を削るしかないのが、今の日本の父親の姿だと指摘します。

国立成育医療研究センター政策科学研究部 竹原健二 部長

「仕事と通勤時間を変えずにとなると、睡眠や食事の時間を削って家事育児に時間を費やさなければいけなくなる。体はどんどんしんどくなるし、メンタルヘルスの不調になったりとか、夫婦でゆっくり話をしたりする時間もなくなってくる。育休の期間が終わったら、子育てをやりやすい環境は用意されていなくて、あとは個人の努力で頑張ってくれというような社会の仕組みになっている。国として、男性にも『家事育児をもっとやろう』とスイッチを入れるのであれば、早く父親も母親も家に帰って、普通に子育てができる社会環境を作っていくための議論が大事になってくる」

「仕事と通勤時間を変えずにとなると、睡眠や食事の時間を削って家事育児に時間を費やさなければいけなくなる。体はどんどんしんどくなるし、メンタルヘルスの不調になったりとか、夫婦でゆっくり話をしたりする時間もなくなってくる。育休の期間が終わったら、子育てをやりやすい環境は用意されていなくて、あとは個人の努力で頑張ってくれというような社会の仕組みになっている。国として、男性にも『家事育児をもっとやろう』とスイッチを入れるのであれば、早く父親も母親も家に帰って、普通に子育てができる社会環境を作っていくための議論が大事になってくる」

転職相談も 父親と企業に意識のギャップ

仕事と育児の両立に苦しむ父親たち。

こうした人のための転職サービスを行う会社も登場しています。

この会社では、転職を望む父親からの相談は最近増え続け、この1年で登録者は1000人以上増えました。

こうした人のための転職サービスを行う会社も登場しています。

この会社では、転職を望む父親からの相談は最近増え続け、この1年で登録者は1000人以上増えました。

転職支援サービス会社 上原達也 代表

「多くの人が共働きになってきて、パートナーのキャリアもある中で、男性だけが稼がないといけないという意識はなくなってきている。『共働きで自分も子どもとの時間をちゃんと取りたい』『自分の長時間労働がパートナーのキャリアに影響を与えているので、家事育児をフェアに分担していきたい』という希望がすごく多い」

「多くの人が共働きになってきて、パートナーのキャリアもある中で、男性だけが稼がないといけないという意識はなくなってきている。『共働きで自分も子どもとの時間をちゃんと取りたい』『自分の長時間労働がパートナーのキャリアに影響を与えているので、家事育児をフェアに分担していきたい』という希望がすごく多い」

転職を希望する父親が増えている背景には何があるのか。

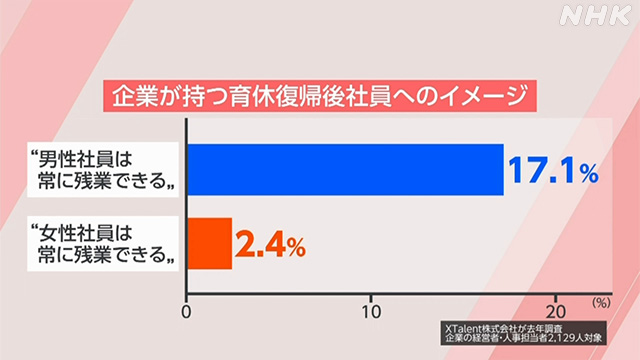

この会社が行った調査の結果です。

この会社が行った調査の結果です。

「育休から復帰した社員がどの程度残業できると思うか」

企業の経営者や人事担当者に質問したところ「男性は常に残業できる」イメージがあると答えた割合は17.1%と、女性の2.4%と比べて、大幅に上回っていました。

「子どもがいても男性は残業できる」という企業側の「思い込み」があるのではないかと分析しています。

企業の経営者や人事担当者に質問したところ「男性は常に残業できる」イメージがあると答えた割合は17.1%と、女性の2.4%と比べて、大幅に上回っていました。

「子どもがいても男性は残業できる」という企業側の「思い込み」があるのではないかと分析しています。

転職支援サービス会社 上原達也代表

「育休復帰後のフォローまで手が回っている会社はまだまだ少ない。今の経営層は妻が専業主婦が当たり前。『子どもができたんだから、もっと頑張って稼がないと!』と上司に言われて、自分が求める働き方がここでは実現できないんじゃないかと転職を考え始めたという声は多い。女性は子どもが生まれたら育児中心になって残業できないと捉える一方で、男性は子どもができても全然働けるよねと。こうした考え方の会社から、どんどん人材が流出しているケースがすごく増えています」

「育休復帰後のフォローまで手が回っている会社はまだまだ少ない。今の経営層は妻が専業主婦が当たり前。『子どもができたんだから、もっと頑張って稼がないと!』と上司に言われて、自分が求める働き方がここでは実現できないんじゃないかと転職を考え始めたという声は多い。女性は子どもが生まれたら育児中心になって残業できないと捉える一方で、男性は子どもができても全然働けるよねと。こうした考え方の会社から、どんどん人材が流出しているケースがすごく増えています」

なぜ支社長がお迎えに?

では、父親が育児と仕事を両立するためには、何が必要なのでしょうか。

「育休後」に目を向け、取り組みを始めた企業があります。

生命保険会社の支社長が取引先との商談を終えたとき、1本の電話がかかってきました。

「育休後」に目を向け、取り組みを始めた企業があります。

生命保険会社の支社長が取引先との商談を終えたとき、1本の電話がかかってきました。

「保育園からの連絡です。お子さんが発熱しましたので迎えに来てもらいたいのですが」

これは保育園から緊急の電話がかかってきたという想定の研修です。

支社長はあわてて会社に戻り、部下に引き継ぎをして、会社を出ます。

これは保育園から緊急の電話がかかってきたという想定の研修です。

支社長はあわてて会社に戻り、部下に引き継ぎをして、会社を出ます。

帰宅後、病気の子どものためにおかゆなど料理を作ります。

「育児中の社員の1日」を経験して、両立生活を送る社員の日常や気持ちを知ってもらうのが研修の目的です。

「育児中の社員の1日」を経験して、両立生活を送る社員の日常や気持ちを知ってもらうのが研修の目的です。

生命保険会社 山崎亮太 支社長

「送り出す側は経験してきましたが、自分が仲間に仕事をお願いして送り出される側になるのを初めて経験して、少なからず後ろめたいような気持ちになることに初めて気づきました。まだ理解不足だったなと感じます」

「送り出す側は経験してきましたが、自分が仲間に仕事をお願いして送り出される側になるのを初めて経験して、少なからず後ろめたいような気持ちになることに初めて気づきました。まだ理解不足だったなと感じます」

この研修は、社内の若手も入ったチームが、管理職に仕事と育児の両立に対する理解を深めてもらいたいと提案して実現しました。

生命保険会社 法橋佳代さん

「有志で議論をし、育休取得は達成できていても、戻ってきたら通常どおり、何も変わらないというのが日本の多くの企業の現状じゃないかと気づきました。管理職の世代は、育児を妻に任せて働いてきた人が多いですが、時代は変わっている。父親たちが仕事と育児のバランスをとろうとしながら働いていることに気づいてもらって、働きやすい環境につなげてほしいと企画しました」

「有志で議論をし、育休取得は達成できていても、戻ってきたら通常どおり、何も変わらないというのが日本の多くの企業の現状じゃないかと気づきました。管理職の世代は、育児を妻に任せて働いてきた人が多いですが、時代は変わっている。父親たちが仕事と育児のバランスをとろうとしながら働いていることに気づいてもらって、働きやすい環境につなげてほしいと企画しました」

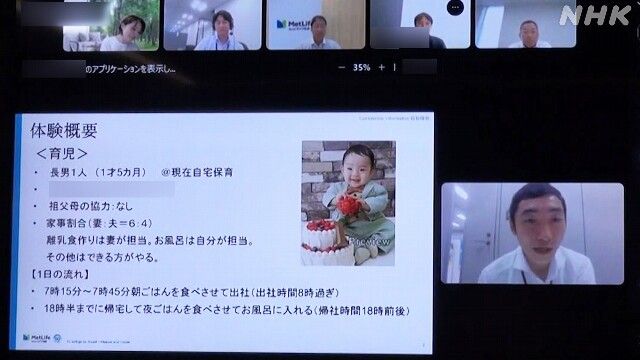

今回の研修に参加した管理職は51名。

2週間にわたって定時に帰る生活を続け、最終日には育児中の社員から直接話を聞く場も設けられました。

妻と育児・家事をどう分担しているか、午後6時に退勤するために仕事ではどんな工夫をしているかなど、リアルな話が相次ぎました。

妻と育児・家事をどう分担しているか、午後6時に退勤するために仕事ではどんな工夫をしているかなど、リアルな話が相次ぎました。

保険会社 山崎亮太 支社長

「育休が終わりではなく、仕事に復帰してから本格的な育児と仕事との両立が始まっているんだということを気づきとして得ました。しっかりと柔軟な運営をして会社としてサポートしていきたい」

「育休が終わりではなく、仕事に復帰してから本格的な育児と仕事との両立が始まっているんだということを気づきとして得ました。しっかりと柔軟な運営をして会社としてサポートしていきたい」

育休前から「育休後」を模索

「育休後」を見据え「育休をとる前」から子育てと仕事の両立をしやすい環境を整えようという取り組みを始めた自治体があります。山梨県です。

ことし7月に打ち出したのは、男性職員は育休を原則3か月取得する方針。

人口が80万人を切った山梨県。出生率の低迷に歯止めをかけるためには、県職員が率先して育児に関わることが大事だと判断しました。

ことし7月に打ち出したのは、男性職員は育休を原則3か月取得する方針。

人口が80万人を切った山梨県。出生率の低迷に歯止めをかけるためには、県職員が率先して育児に関わることが大事だと判断しました。

副知事の秘書を務める新津和樹さんです。

2人目の出産に合わせて12月から3か月の育休に入りました。

制度の導入によって「男性は育児を理由に仕事は休めない」という雰囲気が、少しずつ変わってきているといいます。

2人目の出産に合わせて12月から3か月の育休に入りました。

制度の導入によって「男性は育児を理由に仕事は休めない」という雰囲気が、少しずつ変わってきているといいます。

新津和樹さん

「どうしても自分の代わりはいないというような感覚が自分の中であって、不在の期間、代わりに仕事を頼むことへの後ろめたさも感じていましたが、今回、制度が変わって休むのに対してネガティブな感情は減ったと感じています」

「どうしても自分の代わりはいないというような感覚が自分の中であって、不在の期間、代わりに仕事を頼むことへの後ろめたさも感じていましたが、今回、制度が変わって休むのに対してネガティブな感情は減ったと感じています」

もう1つの変化が「育休後」を意識した職場作りです。

新津さんの仕事は、副知事のスケジュール管理、随行や答弁書の作成など。このため育休後も秘書ポストの間は自分の都合で時短や休暇は取りづらいと考えていました。

2人の子どもを抱えながら、これまでと同じような働き方ができるのか。

そこで上司に相談して始めたのが、育休に入る1か月前から、秘書課の職員6人が新津さんの業務を分担してカバーする試みです。

新津さんの仕事は、副知事のスケジュール管理、随行や答弁書の作成など。このため育休後も秘書ポストの間は自分の都合で時短や休暇は取りづらいと考えていました。

2人の子どもを抱えながら、これまでと同じような働き方ができるのか。

そこで上司に相談して始めたのが、育休に入る1か月前から、秘書課の職員6人が新津さんの業務を分担してカバーする試みです。

新津和樹さん

「副知事や上司に相談して、第1子の保育園の送り迎えをさせてもらったんですね。朝少し遅く出てきて、夕方は迎えのために早く帰る、そんな生活を1か月ちょっとお願いしてやってみたので、その中では時間を決めて業務にあたることができました。育休から復帰した後、それまでとは違って負担が少なくなるように職場のフォローを受けられるということだったので不安を解消できました」

「副知事や上司に相談して、第1子の保育園の送り迎えをさせてもらったんですね。朝少し遅く出てきて、夕方は迎えのために早く帰る、そんな生活を1か月ちょっとお願いしてやってみたので、その中では時間を決めて業務にあたることができました。育休から復帰した後、それまでとは違って負担が少なくなるように職場のフォローを受けられるということだったので不安を解消できました」

山梨県は、サポートする職員には勤勉手当の加算や貢献度を業績として評価する方針です。

本人も育休後のキャリアにも影響が出ないよう制度を整えていくとしています。

県庁全体で男性の仕事と育児の両立を目標に掲げることで、働き方そのものの見直しにもつながると考えています。

本人も育休後のキャリアにも影響が出ないよう制度を整えていくとしています。

県庁全体で男性の仕事と育児の両立を目標に掲げることで、働き方そのものの見直しにもつながると考えています。

新津さんの上司 小林徹 課長

「今回の育休3か月の導入で子育てをサポートする意識が高まるように感じていて、職場で子育てと仕事の両立が円滑にできる体制は、さらに進んでいくのではないでしょうか。男性が育児に関わるのは当たり前という環境にしていって、それが山梨県庁から広がっていけば、いい社会になるし人口減少への対策にもなるんじゃないかと思います」

「今回の育休3か月の導入で子育てをサポートする意識が高まるように感じていて、職場で子育てと仕事の両立が円滑にできる体制は、さらに進んでいくのではないでしょうか。男性が育児に関わるのは当たり前という環境にしていって、それが山梨県庁から広がっていけば、いい社会になるし人口減少への対策にもなるんじゃないかと思います」

国は男性の育休取得を推進

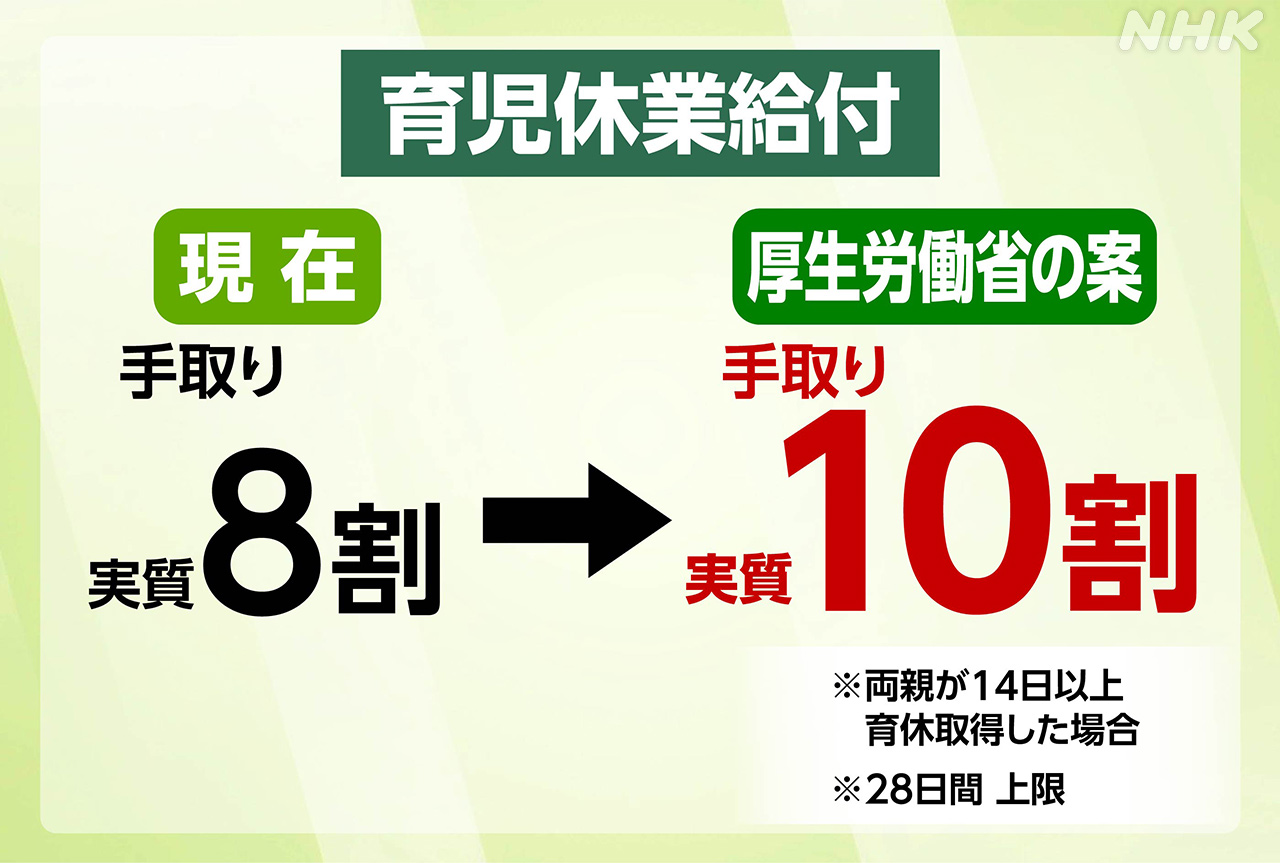

国も少子化対策の柱の1つとして男性の育休取得を掲げています。

2025年度からは両親ともに育休を14日以上取得することを条件に、手取り収入が育休取得前の実質10割になるよう給付率を引き上げる方針です。

2025年度からは両親ともに育休を14日以上取得することを条件に、手取り収入が育休取得前の実質10割になるよう給付率を引き上げる方針です。

《育休前》

額面賃金 100%

《育休中 現在》

育休給付67%+社会保険料免除→実質8割

《育休中 2025年度~》

育休給付80%程度+社会保険料免除→実質10割

(厚生労働省の案)

額面賃金 100%

《育休中 現在》

育休給付67%+社会保険料免除→実質8割

《育休中 2025年度~》

育休給付80%程度+社会保険料免除→実質10割

(厚生労働省の案)

こうした取り組みで、国は男性育休の取得率を2025年までに50%、2030年までに85%とすることを目標としています。

「育休後」の支援を

産業医として、働く父親たちの姿をみてきた平野翔大さんは、国による育休の推進は大きく社会を変えつつあるとしながらも、推進だけで「その後の支援が抜け落ちていれば危険だ」と指摘します。

産業医 平野翔大 医師

「今の父親たちは当たり前に育児を担おうとしていますが、社会がそれに追いついていない。日本ではまだ『育休を取ること』ばかりに目が向いて、その『前後』をどうするかに十分目が向いていません。育児は10年以上も続きます。父親に仕事の負荷が変わらず残っていれば、仕事と育児の両立は困難であり、男性も産後うつを引き起こす可能性があります。大切なのは育休を取ること自体ではなく、父親も母親も双方が育児と仕事を両立できる環境作りであり、そのための社会的支援です」

「今の父親たちは当たり前に育児を担おうとしていますが、社会がそれに追いついていない。日本ではまだ『育休を取ること』ばかりに目が向いて、その『前後』をどうするかに十分目が向いていません。育児は10年以上も続きます。父親に仕事の負荷が変わらず残っていれば、仕事と育児の両立は困難であり、男性も産後うつを引き起こす可能性があります。大切なのは育休を取ること自体ではなく、父親も母親も双方が育児と仕事を両立できる環境作りであり、そのための社会的支援です」

取材後記

取材に協力してくれた父親たちのことばで印象的だったのが、育休復帰後に以前と変わらない働き方を会社に求められた際

「会社に迷惑をかけてしまった」

「周りに遅れをとってしまった」

といった思いから、それを無意識に受け入れていたと話していたことでした。

私たちも「育休後」の働き方に、無自覚だったと気づかされました。

男性育休の取得は確かに進んでいますが、多くの会社でまだ、部署の中で初めて取得したという人も少なくないかもしれません。

男性の育休取得が広がり始めたいまこそ「育休後」が仕事と育児の両立の本番であることを社会全体で認識していかなければならないと思いました。

(12月9日「サタデーウオッチ9」で放送)

「会社に迷惑をかけてしまった」

「周りに遅れをとってしまった」

といった思いから、それを無意識に受け入れていたと話していたことでした。

私たちも「育休後」の働き方に、無自覚だったと気づかされました。

男性育休の取得は確かに進んでいますが、多くの会社でまだ、部署の中で初めて取得したという人も少なくないかもしれません。

男性の育休取得が広がり始めたいまこそ「育休後」が仕事と育児の両立の本番であることを社会全体で認識していかなければならないと思いました。

(12月9日「サタデーウオッチ9」で放送)

私たちは、今後も仕事と育児の両立について取材していきます。

情報やご意見を「ニュースポスト」のリンクからお寄せください↓↓↓

情報やご意見を「ニュースポスト」のリンクからお寄せください↓↓↓

ニュースポスト

皆さんの情報や疑問をきっかけに調査報道を展開するための情報提供窓口です。

社会部記者

平山 真希

2015年入局

仙台局から現所属検察担当を経て厚生労働省担当

労働政策・問題について幅広く取材

第2子出産に伴い1月から育休取得予定

仕事と育児の両立がみずからも課題

平山 真希

2015年入局

仙台局から現所属検察担当を経て厚生労働省担当

労働政策・問題について幅広く取材

第2子出産に伴い1月から育休取得予定

仕事と育児の両立がみずからも課題

甲府放送局 記者

立町 千明

2009年入局

富山局、政治部を経て現所属

県政担当として人口減少対策や働き方改革を取材

4歳の娘は父親が大好き

立町 千明

2009年入局

富山局、政治部を経て現所属

県政担当として人口減少対策や働き方改革を取材

4歳の娘は父親が大好き

社会番組部ディレクター

布浦 利永子

2005年入局

長野局、政治番組部などを経て現所属

子育てをしながら働き方や社会保障を取材

布浦 利永子

2005年入局

長野局、政治番組部などを経て現所属

子育てをしながら働き方や社会保障を取材