2015年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、福島県の住民など170人は戦争の放棄を定めた憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害されたなどと主張して、国に賠償を求める訴えを起こしました。

去年2月、一審の福島地方裁判所いわき支部は憲法判断をしないまま訴えを退け、原告側が控訴していました。

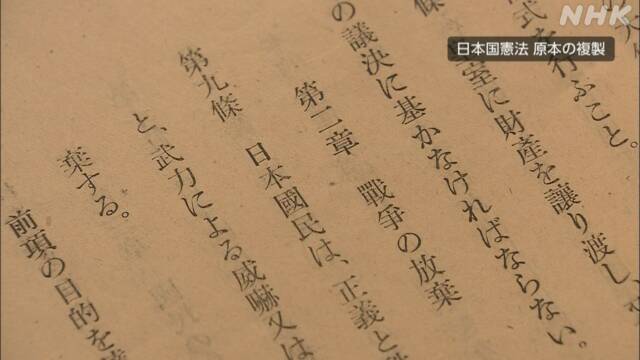

安保関連法は「憲法9条違反とはいえず」仙台高裁 初の憲法判断

集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法は憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害されたとして、福島県の住民などが国に賠償を求めた裁判で、二審の仙台高等裁判所は一連の裁判では初めて憲法判断を行った上で、「憲法9条に明白に違反するとまではいえない」として訴えを退けました。

5日の二審の判決で、仙台高等裁判所の小林久起裁判長は「武力の行使について政府の国会答弁で国民が受ける犠牲の重大性などから客観的、合理的に判断して要件を満たす場合に限られるという厳格で限定的な解釈が示されており、今後の政府の行動において、憲法上の重みを持ってしっかりと守られるべきものであることが前提となっている」と指摘しました。

そのうえで「政府の憲法解釈で一貫して許されないとされてきた集団的自衛権の行使が、安全保障関連法によって、このような限定的な場合にかぎり憲法上容認されるとなったとしても、憲法9条の規定や平和主義の理念に明白に違反し、違憲性が明白であると断定することまではできない」などとして訴えを退けました。

原告の弁護団によりますと、同様の裁判は全国で25件起こされ、これまでに言い渡された判決は、安全保障関連法が憲法に違反するかどうか判断を示さないまま訴えを退けていて、憲法判断が示されたのは今回が初めてです。

原告は「不当判決」

判決が言い渡されたあと、裁判所の前では原告側の弁護士が「不当判決」と書かれた紙を掲げました。

広田次男弁護士は記者会見で「期待に反しての全面敗訴となった。安保法制を肯定し、政府の一機関になったといっても過言ではないような内容で、不当判決と言わざるをえない」と述べました。

安全保障関連法をめぐる同様の裁判で、裁判所が初めて憲法判断をしたことについては、「リップサービスのような憲法への言及がちりばめられていたが、理論的につながっておらず、かえって政府解釈を補強している印象だ」と話しました。

また、原告団の半沢紘団長は「政治が暴走したときにブレーキをかけるのが裁判所といわれているが、きょうの判決の内容は情けなかった。今後とも皆さんと一緒に頑張っていかなければならない」と話しました。

松野官房長官「国の主張が認められた」

松野官房長官は午後の記者会見で「国の主張が認められたと承知している。2015年に成立した平和安全法制により、日米同盟はかつてないほど強固となり、抑止力や対処力も向上している」と述べました。

憲法違反という立場の専門家は

安全保障関連法をめぐる手続きは憲法に違反する、という立場の慶應義塾大学法学部の駒村圭吾教授は、「判決は集団的自衛権をフルスペックで認めることは憲法違反だと判断していると考えられ、政府が閣議決定で行った限定的な解釈に歯止めをつけた点で意味がある。政府の解釈のとおりに書いているようにも見えるが、むしろ今後の運用次第では違憲となることを示唆している。政府に緊張感をもたらすもので、大きな一歩だ」と評価しています。

憲法違反ではないという専門家は

安全保障関連法は憲法には違反しない、という立場の関西学院大学法学部の井上武史教授は、「結論的には政府の解釈と同じということになるが、限定的ではなく、全面的な集団的自衛権の行使であれば憲法に違反すると裁判所が述べたことは興味深い。結論は合憲だが、違憲になりうる可能性を示したという点では画期的ではないか」と話しています。

また、憲法判断が初めて示されたことについては、「憲法問題は政治ではなく裁判所が一定の基準を作ることが大事で、それが合憲でも違憲であっても、次の法的な議論に進むことができるので、こうした姿勢は望ましいと思う」と評価しました。

判決内容の詳細

5日の裁判では安全保障関連法をめぐり、

▼憲法に違反するかどうか

▼住民側の権利が侵害されたかどうか

が主な争点となりました。

【安全保障関連法は憲法に違反するか】

判決では、集団的自衛権の行使を認めた当時の閣議決定と安全保障関連法について、「平和主義に重大な影響を及ぼす可能性のある憲法解釈の変更だ。武力の行使に関して政府が具体的な行為をとれば、多くの国民に重大で回復不能の被害が発生する危険性が生じるおそれがある。憲法9条の下で許される武力の行使の限界を超えると解釈できる余地もある」と言及しました。

一方で、判決では、国会で内閣総理大臣が行った答弁などで、武力の行使は、日本に戦禍が及ぶ蓋然性や国民が受ける犠牲の重大性などから客観的、合理的に判断して新たな3つの要件を満たす場合に限られ、あくまでも国の存立を全うし、国民を守るためのやむをえない自衛の措置に限られるという厳格で限定的な解釈が示されていると指摘しました。

そのうえで、「こうした答弁が憲法の平和主義と民主主義の理念に基づき、今後の政府の行動において、しっかりと守られるべきものであることを前提とすれば、憲法9条の規定や憲法の平和主義の理念に明白に違反するとまではいえない」と判断しました。

【住民が平和的に生きる権利の侵害があったか】

また、住民側が安全保障関連法によって平和的に生きる権利などが侵害されたと主張したことについては、判決では「海外における自衛隊の任務や活動が拡大したことで、わが国が戦争に巻き込まれたりテロの対象とされたりする危険性が高まることは否定できないが、安全が侵害される具体的危険の発生が現時点において客観的に予見可能ではない」としました。

安全保障関連法とは

2015年、当時の安倍政権のもとで成立した安全保障関連法によって、戦後日本の安全保障政策は大きく転換しました。

法律では、歴代の内閣が憲法9条のもと行使は許されないとしてきた集団的自衛権の行使を可能としました。行使が可能となる事態を「存立危機事態」と定義し、その内容を「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」としています。

こうした事態が起きた際には自衛隊が防衛出動し、武力の行使ができるとしています。

また、外国軍隊への物資の補給や輸送といった後方支援も大きく変わりました。日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を「重要影響事態」と位置づけて、地理的な制約のないことを明確にしました。

周辺事態法では、自衛隊の活動期間を通じて戦闘行為が行われることがない場所を「後方地域」として活動場所を限定していましたが、「戦闘行為が行われている現場以外」での活動が可能となりました。

支援の対象にアメリカ以外の外国の軍隊も認め、新たに弾薬の提供も認めるとしました。さらに、国際貢献のための後方支援については、新たに「国際平和支援法」を制定し、政府は必要に応じてそのつど特別措置法をつくらなくても自衛隊を迅速に派遣できるようになるとしました。

また、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態での外国軍隊に対する防護を可能にしました。

一方、国連のPKO活動での任務や武器使用権限を拡大し、他国の部隊などが武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」や、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動も新たに可能になりました。

このほか、海外での邦人救出を可能にすることも盛り込まれました。法律が2016年に施行されてから、これまでに

▼集団的自衛権の行使が可能になる「存立危機事態」

▼「重要影響事態」

に認定されたケースはありません。

憲法との適合性 当初から議論に

集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法をめぐっては、国会での審議が行われていた当時から憲法と適合するかどうか議論になっていました。

集団的自衛権の行使は、自分の国が攻撃されていなくても、同盟国などへの攻撃に対して反撃することで、歴代内閣はそれまで憲法9条のもと行使は許されないとしてきました。

これについて2014年、当時の安倍内閣は従来の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定し、それに基づいて翌年、安全保障関連法が成立しました。

そして、安倍内閣は法律について、あくまでも日本の防衛のために、限定的に集団的自衛権の行使を可能にするものだとして、これまでの政府の憲法解釈との整合性は保たれているとしました。

3人の学識経験者が「憲法違反」

これに対し、法案に反対した野党は「憲法違反だ」と指摘しました。また、2015年の衆議院憲法審査会で、3人の学識経験者全員が「憲法違反にあたる」と指摘しました。

さらに、同じ年の衆議院特別委員会の参考人質疑でも、2人の内閣法制局長官経験者が「従来の政府見解と相いれない」などとして、憲法に違反すると主張しました。

さらに、憲法学者などで作るグループが「明白に憲法違反だ」とする声明を発表するなど、法律の憲法との適合性をめぐって大きな議論となりました。