バーチャル警備員も登場!?最新技術が支える警備業界

「とある休日、『家』から車で出かけ、『コンビニ』で軽食を買ってから『イベント会場』で野外コンサートを楽しんだ。すると帰り道『道路工事』が行われていて、片側交互通行に…」

こうしたさまざまな暮らしの場面で、私たちの安全を守る仕事。それが警備業だ。

業界ではいま、最新技術を駆使して、安心安全の確保と警備員の負担軽減につなげている。

その最前線は?

(経済部取材スタッフ 安田木綿子/サタデーウオッチ9ディレクター 松岡智洋)

こうしたさまざまな暮らしの場面で、私たちの安全を守る仕事。それが警備業だ。

業界ではいま、最新技術を駆使して、安心安全の確保と警備員の負担軽減につなげている。

その最前線は?

(経済部取材スタッフ 安田木綿子/サタデーウオッチ9ディレクター 松岡智洋)

AI×画像表示×通信技術=バーチャル警備員

「危険行為はおやめください」

棒を振り回す動きをする人に向かって声をかけるのは、人間ではなくバーチャルの警備員。

棒を振り回す動きをする人に向かって声をかけるのは、人間ではなくバーチャルの警備員。

制服を着たAI搭載の3Dキャラクターだ。

高さ1メートル90センチ、幅90センチの、鏡のような立体ディスプレーに表示され、内部に設置されたカメラなどで周囲の状況を解析。

通行人の歩く方向に目線を動かして警戒したり、屈みこむ人を見かけたら「大丈夫ですか」と声を掛けたりする。

直接、人が対応しないのは心配だ、と感じる人がいるかもしれないが、状況に応じて警備員に速やかな対応を求めることもあるそうだ。

AIの音声認識を活用し、施設内の案内など簡単な受付業務も自ら判断して応対。

「助けてください」と求められれば、緊急呼び出しを知らせる警報音を監視用パソコンに作動させて、常駐する警備員に知らせる仕組みになっている。

高さ1メートル90センチ、幅90センチの、鏡のような立体ディスプレーに表示され、内部に設置されたカメラなどで周囲の状況を解析。

通行人の歩く方向に目線を動かして警戒したり、屈みこむ人を見かけたら「大丈夫ですか」と声を掛けたりする。

直接、人が対応しないのは心配だ、と感じる人がいるかもしれないが、状況に応じて警備員に速やかな対応を求めることもあるそうだ。

AIの音声認識を活用し、施設内の案内など簡単な受付業務も自ら判断して応対。

「助けてください」と求められれば、緊急呼び出しを知らせる警報音を監視用パソコンに作動させて、常駐する警備員に知らせる仕組みになっている。

開発したのは、警備業界最大手「セコム」で、去年実用化。

最大3“人”のバーチャル警備員を常駐警備員1人で運用できるとして、施設警備の省人化に貢献できると考えていて、企業からの問い合わせが相次いでいるという。

最大3“人”のバーチャル警備員を常駐警備員1人で運用できるとして、施設警備の省人化に貢献できると考えていて、企業からの問い合わせが相次いでいるという。

空から追尾 ドローンも警備に

この業界最大手は、AIを使った別の警備サービスも開発した。

空から不審者の監視を行う最新型ドローンだ。

空から不審者の監視を行う最新型ドローンだ。

人や車を検知するAIを搭載し、警備室などで監視する担当者に知らせると、指示に従って不審者などを自動で追跡しながら飛行できる。

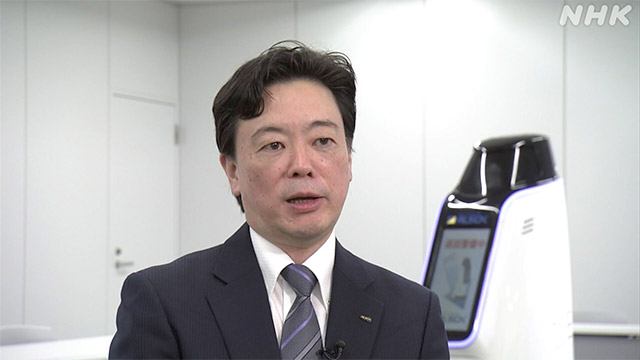

セコム 尾坐幸一ゼネラルマネージャー

「人と乗用車、トラック、バスを検知できます。クマを見つけたい場合は、クマのデータを学習させてやることも可能です」

「人と乗用車、トラック、バスを検知できます。クマを見つけたい場合は、クマのデータを学習させてやることも可能です」

監視範囲は最大半径6キロ。

赤外線カメラを備え、夜間や風雨の中でも飛行できる。

来年春の商用化を予定している。

赤外線カメラを備え、夜間や風雨の中でも飛行できる。

来年春の商用化を予定している。

尾坐ゼネラルマネージャー

「人手不足で省人化を図りたいという声もあるのですが、セキュリティーの質は下げたくないので、最先端の技術を活用して社会不安の払しょくに貢献していきたいと思っています」

「人手不足で省人化を図りたいという声もあるのですが、セキュリティーの質は下げたくないので、最先端の技術を活用して社会不安の払しょくに貢献していきたいと思っています」

商用化から20年余 進化する警備ロボット

警備業界で先端技術を活用したサービスの代表例といえば、警備ロボットだ。

大手各社が開発を進め、オフィスビルや空港、商業施設で見かける機会も増えてきた。

この警備ロボットの分野も、絶えず進化を続けてきている。

業界に先駆けて2002年に商用化した「ALSOK」の最新型警備ロボットは現在11代目。

大手各社が開発を進め、オフィスビルや空港、商業施設で見かける機会も増えてきた。

この警備ロボットの分野も、絶えず進化を続けてきている。

業界に先駆けて2002年に商用化した「ALSOK」の最新型警備ロボットは現在11代目。

27台が全国の施設などで稼働している。

会社が警備ロボットの開発に着手したのは、商用化からさらに20年前の1982年。

当初は、カメラはスチールでフィルムを使ってカシャカシャ音を立てながら巡回していたそうだ。

商用化のあとも試行錯誤は続き、ロボットの“手”の部分から消火剤が飛び出るものや、“おでこ”と“背中”に電光掲示板を取り付けて案内機能を強化したものなど、市場のニーズを見極めながら改良を重ねてきたという。

そしてたどり着いた最新型のロボットは、“身長”1メートル53センチ、“体重”180キロの円筒形でシンプルな形状になっている。

会社が警備ロボットの開発に着手したのは、商用化からさらに20年前の1982年。

当初は、カメラはスチールでフィルムを使ってカシャカシャ音を立てながら巡回していたそうだ。

商用化のあとも試行錯誤は続き、ロボットの“手”の部分から消火剤が飛び出るものや、“おでこ”と“背中”に電光掲示板を取り付けて案内機能を強化したものなど、市場のニーズを見極めながら改良を重ねてきたという。

そしてたどり着いた最新型のロボットは、“身長”1メートル53センチ、“体重”180キロの円筒形でシンプルな形状になっている。

ALSOK機械警備事業部 清宮敬太主任

「子どもがよじ登ってしまうことがあり、手足をなくして安全性を求めた結果、今の筐体に変わっていきました」

「子どもがよじ登ってしまうことがあり、手足をなくして安全性を求めた結果、今の筐体に変わっていきました」

最新型は、最大時速4.6キロ。

カメラやセンサーなどの機能が向上し、360度撮影可能で顔認証機能を搭載し、異常音やガス漏れ、火災の検知もできる。

さらに防水防じん性を高め屋外の巡回もできるほか、自動充電の機能も備わっている。

カメラやセンサーなどの機能が向上し、360度撮影可能で顔認証機能を搭載し、異常音やガス漏れ、火災の検知もできる。

さらに防水防じん性を高め屋外の巡回もできるほか、自動充電の機能も備わっている。

最新型の警備ロボットを試験導入している企業の担当者

「館内の巡回など警備業務を代行するため、1日5回ほど運転している。確実に決まったことをしてくれるという点では人より優れた面もあるし、人にできない高い機能を持ったロボットでもあるので、担い手としての活躍を期待しています」

「館内の巡回など警備業務を代行するため、1日5回ほど運転している。確実に決まったことをしてくれるという点では人より優れた面もあるし、人にできない高い機能を持ったロボットでもあるので、担い手としての活躍を期待しています」

会社では、さらに12代目の開発も進めているという。

ALSOK開発企画部 菅原雄介課長代理

「扉の向こうや、階段を上って異常を見つけに行くとか、能力1つとってももっと機能を向上させていかなければいけないです。また、例えば警備員がパトロールするときに、先行してロボットたちが危険がないか確認してくれるとか、物を一緒に運んできてくれるタイプのものとか、シンプルなロボットも含めて、両輪で開発を進めていきたいです」

「扉の向こうや、階段を上って異常を見つけに行くとか、能力1つとってももっと機能を向上させていかなければいけないです。また、例えば警備員がパトロールするときに、先行してロボットたちが危険がないか確認してくれるとか、物を一緒に運んできてくれるタイプのものとか、シンプルなロボットも含めて、両輪で開発を進めていきたいです」

“誘導員なし”で片側交互通行を実現

警備業の中でも、道路工事の交通誘導員は、特に人手不足が深刻な分野の1つとされている。

その交通誘導の業務をAIが担うことで、効率化を図るシステムが、開発されている。

山梨県内の道路工事の現場。

およそ200メートルの区間で片側交互通行となっているが、工事の出入り口に、無線機や旗を持って誘導する人の姿はない。

その交通誘導の業務をAIが担うことで、効率化を図るシステムが、開発されている。

山梨県内の道路工事の現場。

およそ200メートルの区間で片側交互通行となっているが、工事の出入り口に、無線機や旗を持って誘導する人の姿はない。

代わりにあるのは、可搬型の信号機とLEDの表示板だ。

赤信号で待っていると、向こうから車両が列になって走ってきて、列が途切れたあと数秒後に、信号が青に変わり「お進みください」と表示された。

その後、反対側の車列の流れが途切れるタイミングで、今度は信号が赤に変わる。

この信号切り替え、あらかじめ決まった秒数で繰り返されるのではなく、AIが交通量に合わせ最適な秒数をその都度、計算しているというのだ。

出入り口の表示板の上と、道路の途中には、合わせて3台のカメラが設置されている。

赤信号で待っていると、向こうから車両が列になって走ってきて、列が途切れたあと数秒後に、信号が青に変わり「お進みください」と表示された。

その後、反対側の車列の流れが途切れるタイミングで、今度は信号が赤に変わる。

この信号切り替え、あらかじめ決まった秒数で繰り返されるのではなく、AIが交通量に合わせ最適な秒数をその都度、計算しているというのだ。

出入り口の表示板の上と、道路の途中には、合わせて3台のカメラが設置されている。

カメラの映像から、車両の形や色などを解析し、3台の映像をデータ処理して、最適な交通誘導を行う仕組みだ。

車両の台数が多いほど、信号の長さも長くなり、渋滞を避けるような設計になっている。

通常、片側交互通行の道路工事の現場には、交代要員を含めて4~5人程度の交通誘導員が必要とされてきた。

しかし、この交通制御システムが開発されたことで、システム操作と万一の際の警戒にあたる1名とその交代要員の2名態勢で、工事を進めることができるようになったという。

車両の台数が多いほど、信号の長さも長くなり、渋滞を避けるような設計になっている。

通常、片側交互通行の道路工事の現場には、交代要員を含めて4~5人程度の交通誘導員が必要とされてきた。

しかし、この交通制御システムが開発されたことで、システム操作と万一の際の警戒にあたる1名とその交代要員の2名態勢で、工事を進めることができるようになったという。

道路工事を請け負う建設会社の幹部

「警備会社に何社か連絡したが、準備できないと返事があり、こちらなら何とか使えるかと思ってお願いしたのです。使ってみると、人間が今まで旗を持って『止まれ、行け』とやっていた合図をしないで済むのでかなり労力が省けています。それに、今までは車が通り抜けてちょっと余裕を見て青にするというタイムラグがあったのですが、AIを利用することでそれがもう全然なくなりました」

「警備会社に何社か連絡したが、準備できないと返事があり、こちらなら何とか使えるかと思ってお願いしたのです。使ってみると、人間が今まで旗を持って『止まれ、行け』とやっていた合図をしないで済むのでかなり労力が省けています。それに、今までは車が通り抜けてちょっと余裕を見て青にするというタイムラグがあったのですが、AIを利用することでそれがもう全然なくなりました」

開発したのは、山梨県のシステム開発会社「KB-eye」。

ことし1月の発売から1年足らずで、すでに12府県の工事現場で採用され、注文に対応するため11月からは量産を開始したという。

ことし1月の発売から1年足らずで、すでに12府県の工事現場で採用され、注文に対応するため11月からは量産を開始したという。

KB-eye 秋山一也代表

「全国では、特に地方で交通誘導員の不足が深刻になっていて、工事がストップしている現場がたくさんあります。近年は災害も多いですし、屋外で働く交通誘導員の警備員が必要な場所は年々増えていますが、非常に高齢化していて危ない環境で働いていますので、労働環境の改善、それに省人化にも生産性の向上にも役立つと考えています」

「全国では、特に地方で交通誘導員の不足が深刻になっていて、工事がストップしている現場がたくさんあります。近年は災害も多いですし、屋外で働く交通誘導員の警備員が必要な場所は年々増えていますが、非常に高齢化していて危ない環境で働いていますので、労働環境の改善、それに省人化にも生産性の向上にも役立つと考えています」

人と技術の“コンビ”で守る

暮らしの安全を守る警備員。

家庭用セキュリティーサービスの拡大なども背景に需要が高まる一方で、警備業界の人手不足は際だって深刻と言われている。

警備員を含む「保安の職業」の有効求人倍率は、ことし9月で7.02倍(常用、パート含む)。

全職種の1.18倍を大きく上回り、数字の上では、仕事を求める人1人に対し7人の求人が集中する構図となっているのだ。

家庭用セキュリティーサービスの拡大なども背景に需要が高まる一方で、警備業界の人手不足は際だって深刻と言われている。

警備員を含む「保安の職業」の有効求人倍率は、ことし9月で7.02倍(常用、パート含む)。

全職種の1.18倍を大きく上回り、数字の上では、仕事を求める人1人に対し7人の求人が集中する構図となっているのだ。

需要の高まりに追いつかない、業界をとりまく人材難。

テクノロジーがいわば目となり耳となり、より研ぎ澄まされた警戒監視を実現することで、人間の業務を支える現場が広がりを見せている。

人と技術の“コンビ”の力を高め、安心安全を求める社会のニーズに対応しようという警備業界の模索は、今後も続く。

(12月2日「サタデーウオッチ9」で放送予定)

テクノロジーがいわば目となり耳となり、より研ぎ澄まされた警戒監視を実現することで、人間の業務を支える現場が広がりを見せている。

人と技術の“コンビ”の力を高め、安心安全を求める社会のニーズに対応しようという警備業界の模索は、今後も続く。

(12月2日「サタデーウオッチ9」で放送予定)

経済部取材スタッフ

安田木綿子

2023年から現所属

流通業界の取材を担当

安田木綿子

2023年から現所属

流通業界の取材を担当

サタデーウオッチ9ディレクター

松岡智洋

2022年5月から「サタデーウオッチ9」を担当

松岡智洋

2022年5月から「サタデーウオッチ9」を担当