“お金が足りない” 医療のクラウドファンディング急増 なぜ?

「重症の子どもを救うためのICUを作りたい」「日本で使えない新薬の臨床試験の研究を続けたい」

近年、資金調達の新しい選択肢として注目されているクラウドファンディング。最近では医療機関がこの仕組みを利用して、設備や研究にかかる費用を集めようという動きが広がっています。

救急車の老朽化で座席シートを手術用の糸などで補修し使い続けている病院がこの仕組みで寄付を募り、話題になりました。

いま、なぜ医療現場で「クラウドファンディング」に頼らざるを得ない状況になっているのでしょうか。

(12月13日「おはよう日本」で放送)

近年、資金調達の新しい選択肢として注目されているクラウドファンディング。最近では医療機関がこの仕組みを利用して、設備や研究にかかる費用を集めようという動きが広がっています。

救急車の老朽化で座席シートを手術用の糸などで補修し使い続けている病院がこの仕組みで寄付を募り、話題になりました。

いま、なぜ医療現場で「クラウドファンディング」に頼らざるを得ない状況になっているのでしょうか。

(12月13日「おはよう日本」で放送)

「救急車が買えない」

前橋市にある群馬県済生会前橋病院は今月、初めてクラウドファンディングを始めました。

募るのは目標1500万円、老朽化した救急車の買い替えと救急患者を受け入れる処置室の改修費用です。

募るのは目標1500万円、老朽化した救急車の買い替えと救急患者を受け入れる処置室の改修費用です。

病院は「地域災害拠点病院」に指定されていて、災害派遣医療チーム=「DMAT」の活動のほか、患者を別の病院に搬送する目的で、所有する救急車を年間60回程度、利用しています。

救急車は4年前に前橋市消防局から譲り受けたものです。

救急車は4年前に前橋市消防局から譲り受けたものです。

老朽化が進み、座席シートが破れているため、テープや手術用の糸で補修しているほか、車内の医療機器も設備を更新できないままとなっています。

災害時などは悪路も予想され、長距離の移動には不安があります。

しかし救急車を購入する国の補助金もありますがこの病院は制度の対象外です。

また手術ロボットや生命維持装置など院内の医療機器の購入を優先する必要があり、予算の確保が難しいのが現状です。

このため病院ではクラウドファンディングを利用して資金を集めることにしました。

しかし救急車を購入する国の補助金もありますがこの病院は制度の対象外です。

また手術ロボットや生命維持装置など院内の医療機器の購入を優先する必要があり、予算の確保が難しいのが現状です。

このため病院ではクラウドファンディングを利用して資金を集めることにしました。

「病院が救急車を買えないなんて」

この話題が報じられるとSNS上では、投稿が相次ぎました。

「医療に従事されている皆さんには感謝の思いでいっぱいです」

「うまくいきますように」

「うまくいきますように」

反響は大きく、およそ3週間で目標金額の1500万円を達成しました。

病院は「県内を中心に全国から予想を上回る支援がありうれしく思う。引き続き寄付を募り、救急車に設置するストレッチャーや酸素吸入器など装備を充実させる費用に充てたい」と話しています。

病院は「県内を中心に全国から予想を上回る支援がありうれしく思う。引き続き寄付を募り、救急車に設置するストレッチャーや酸素吸入器など装備を充実させる費用に充てたい」と話しています。

一方でこんな投稿も…。

「病院が救急車を買えないなんて」

「民間病院とはいえ、民間の善意による共助を頼るしかない現実はおかしくないですか」

「民間病院とはいえ、民間の善意による共助を頼るしかない現実はおかしくないですか」

“お金が足りない” 国立大学病院でも

利用拡大の動きは国立大学病院にも広がりを見せています。

「北海道で小児集中治療室PICU設立へ」と呼びかけたプロジェクト。

北海道大学は将来大学病院での設立を目指すPICU=小児集中治療室で働く専門人材を確保しようと、医師や看護師、薬剤師などの研修費用の支援を求めています。

「北海道で小児集中治療室PICU設立へ」と呼びかけたプロジェクト。

北海道大学は将来大学病院での設立を目指すPICU=小児集中治療室で働く専門人材を確保しようと、医師や看護師、薬剤師などの研修費用の支援を求めています。

ことし7月から2か月間で目標額の3倍を超える2300万円余りの寄付を集めました。

寄付したのは854人。民放のドラマでPICUが取り上げられた影響もあり、北海道内や医療関係者にとどまらず広く支援が集まったといいます。

寄付したのは854人。民放のドラマでPICUが取り上げられた影響もあり、北海道内や医療関係者にとどまらず広く支援が集まったといいます。

北海道大学 基金担当 斎藤之史シニアマネージャー

「PICUの設立は2030年代前半を目指していますが、そもそも小児科医も不足する中で専門的な人材を育成するには時間と資金が必要です。寄付金はもちろんのこと、今回寄せられた応援や激励のメッセージは現場のスタッフの大きな励みになっています」

「PICUの設立は2030年代前半を目指していますが、そもそも小児科医も不足する中で専門的な人材を育成するには時間と資金が必要です。寄付金はもちろんのこと、今回寄せられた応援や激励のメッセージは現場のスタッフの大きな励みになっています」

コロナ禍で急増 25倍に

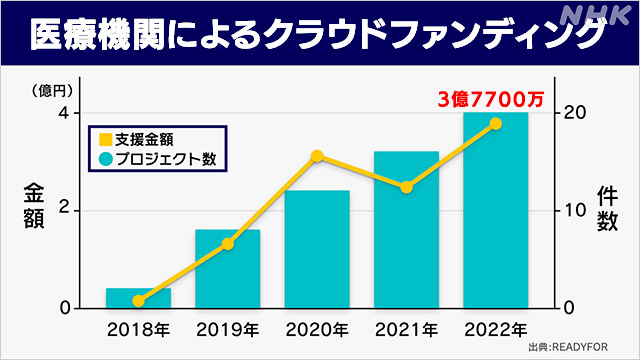

クラウドファンディング大手の「READYFOR(レディ・フォー)」によると、医療機関が行うクラウドファンディングは近年、市場規模が拡大し、ここ5年でプロジェクトの件数は2件が20件に、集まった支援金額は25倍を超え、3億7700万円と大きく増えています。

この運営会社のサイトで初めて医療機関がクラウドファンディングを行ったのは2015年。

当初は予算削減などで研究費の確保が難しくなった大学や病院などが創薬や治療法の研究に充てる「研究系」のプロジェクトが主流でした。

流れが大きく変わったのがコロナ禍です。

新型コロナウイルスの感染が広がり始めた2020年以降、陰圧室を作るための工事費用や医療従事者への慰労金など、「コロナ対策」のために資金を募るケースが増えました。

2022年以降は医療機器の購入や設備の改修、情報発信など、コロナ対策以外のさまざまな分野でも利用されるようになっています。

当初は予算削減などで研究費の確保が難しくなった大学や病院などが創薬や治療法の研究に充てる「研究系」のプロジェクトが主流でした。

流れが大きく変わったのがコロナ禍です。

新型コロナウイルスの感染が広がり始めた2020年以降、陰圧室を作るための工事費用や医療従事者への慰労金など、「コロナ対策」のために資金を募るケースが増えました。

2022年以降は医療機器の購入や設備の改修、情報発信など、コロナ対策以外のさまざまな分野でも利用されるようになっています。

READYFOR 医療部門の責任者 多田絵梨香さん

「医療は公共性が高く、多くの人の支援を集めやすい傾向にあります。またコロナ禍を経験し、一般の人たちの医療を応援したい気持ちが支援につながっているのではないでしょうか」

「医療は公共性が高く、多くの人の支援を集めやすい傾向にあります。またコロナ禍を経験し、一般の人たちの医療を応援したい気持ちが支援につながっているのではないでしょうか」

4分の3が赤字 苦しい病院経営

なぜ医療機関でクラウドファンディングの利用が広がっているのでしょうか。

背景にはまず病院の厳しい経営状況があります。

日本病院会などが全国の病院を対象に調査したところ、2022年度は回答した662病院のうち491病院、74.2%の病院が赤字でした。多くの病院で財政が厳しく国などから支払われる補助金などで経営を成り立たせている状況です。

ことし5月新型コロナが5類に移行し、補助金の対象範囲や金額が減少。診療報酬の特例措置も見直しが進みました。

さらに急激な物価上昇で医薬品や人件費、光熱費などの必要経費が上がりましたが診療報酬の制度では価格に転嫁することができません。

背景にはまず病院の厳しい経営状況があります。

日本病院会などが全国の病院を対象に調査したところ、2022年度は回答した662病院のうち491病院、74.2%の病院が赤字でした。多くの病院で財政が厳しく国などから支払われる補助金などで経営を成り立たせている状況です。

ことし5月新型コロナが5類に移行し、補助金の対象範囲や金額が減少。診療報酬の特例措置も見直しが進みました。

さらに急激な物価上昇で医薬品や人件費、光熱費などの必要経費が上がりましたが診療報酬の制度では価格に転嫁することができません。

研究費もクラウドファンディング頼み?

さらに研究者が置かれた厳しい状況も要因の一つです。

去年秋に「READYFOR」と提携した北海道大学ではこれまで14件のプロジェクトを行っています。

去年秋に「READYFOR」と提携した北海道大学ではこれまで14件のプロジェクトを行っています。

北海道大学によりますと大学の運営費交付金は職員・教員の人件費でほぼ消え、研究者たちは独自に文部科学省が助成する科学研究費を獲得する必要がありますが、採択される率は北海道大学でも3割程度にとどまります。

採択から漏れてしまった研究者はほかに何らかの資金を獲得する必要があり、大学として以前から課題になっていたということです。

採択から漏れてしまった研究者はほかに何らかの資金を獲得する必要があり、大学として以前から課題になっていたということです。

北海道大学 基金担当 斎藤之史シニアマネージャー

「大学としては本来的には科学研究費などの『競争的資金』が獲得できるよう研究の競争力を強化するのが重要です。今回のクラウドファンディングでは現場の医師が中心となっていて負担をかけている面もあり、継続性の観点からも、今後もすべてをクラウドファンディング頼みという訳にはいきません」

「大学としては本来的には科学研究費などの『競争的資金』が獲得できるよう研究の競争力を強化するのが重要です。今回のクラウドファンディングでは現場の医師が中心となっていて負担をかけている面もあり、継続性の観点からも、今後もすべてをクラウドファンディング頼みという訳にはいきません」

医療機関の財政に詳しい東洋大学・経営学部の堀田真理教授は民間企業と違って資金調達の手段が限られるなかで、医療機関にとってクラウドファンディングは迅速で細かなニーズに対応できる新しい手段だと指摘します。

その上で、あくまで資金調達のための補完的な手段であるため、▽どういった領域で活用するのか慎重に判断し、▽手続きなどが医療従事者の負担にならないよう医療機関内での役割分担を明確にすることなどが大切だと指摘します。

その上で、あくまで資金調達のための補完的な手段であるため、▽どういった領域で活用するのか慎重に判断し、▽手続きなどが医療従事者の負担にならないよう医療機関内での役割分担を明確にすることなどが大切だと指摘します。

達成しても… 新たな悩み

資金面での効果だけでなく、研究の意義を広く知ってもらおうと期待してクラウドファンディングに取り組んだ研究者もいます。

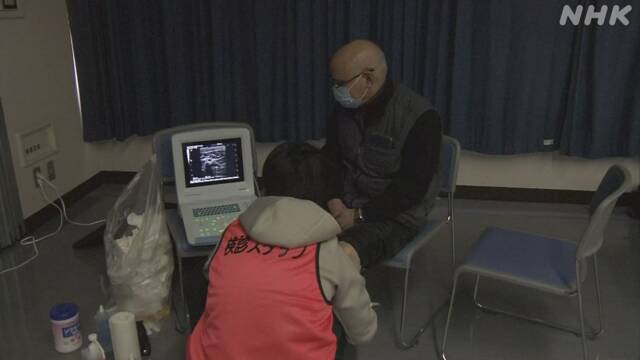

学術系クラウドファンディング「academist(アカデミスト)」のサイトでプロジェクトを掲載している医師で新潟大学の榛沢和彦特任教授は新潟県中越地震や東日本大震災などで避難生活を送った人を対象にエコノミークラス症候群の症状について調べる無料の検診を続けています。

学術系クラウドファンディング「academist(アカデミスト)」のサイトでプロジェクトを掲載している医師で新潟大学の榛沢和彦特任教授は新潟県中越地震や東日本大震災などで避難生活を送った人を対象にエコノミークラス症候群の症状について調べる無料の検診を続けています。

国の復興基金などが終了し、コロナ禍以降企業からの寄付も減る中で、医師などがほぼボランティアで行ってきましたが、ことし10月、初めてクラウドファンディングに挑戦しました。

開始から1か月たたずに目標額の100万円は達成。

しかし、およそ120人の支援者を見ると、全国の被災地で一緒に活動をした医療関係者などほとんどが知り合いだったということです。

開始から1か月たたずに目標額の100万円は達成。

しかし、およそ120人の支援者を見ると、全国の被災地で一緒に活動をした医療関係者などほとんどが知り合いだったということです。

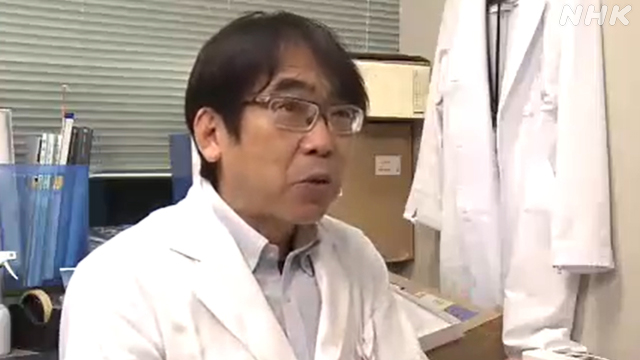

新潟大学 榛沢和彦特任教授

「多くの人に広めてほしいという気持ちで『クラウドファンディングを始めました』というメールを送ったのですが、寄付を強制したようで申し訳なく感じました。災害から時間がたつとともに社会の関心が薄れゆくのを実感していて、本当はクラウドファンディングを通して活動の意義を被災地以外にも広く知ってもらいたかったです」

「多くの人に広めてほしいという気持ちで『クラウドファンディングを始めました』というメールを送ったのですが、寄付を強制したようで申し訳なく感じました。災害から時間がたつとともに社会の関心が薄れゆくのを実感していて、本当はクラウドファンディングを通して活動の意義を被災地以外にも広く知ってもらいたかったです」

今回集まった資金で来年はなんとか無料検診が継続できそうですが、寄付額のおよそ2割は手数料になることもあり、この先もクラウドファンディングを続けるかどうかはわからないということです。

健全性 信頼性を保つために

今後医療機関のクラウドファンディングはどうあるべきなのか。

東洋大学の堀田教授は、次のように指摘しています。

東洋大学の堀田教授は、次のように指摘しています。

東洋大学 堀田真理教授

「来年度診療報酬の改定が予定されていますが、今後も医療機関の経営がまだまだ厳しい状況は続くことが予想されるので、クラウドファンディングを活用する医療機関はさらに増えると思います」

「来年度診療報酬の改定が予定されていますが、今後も医療機関の経営がまだまだ厳しい状況は続くことが予想されるので、クラウドファンディングを活用する医療機関はさらに増えると思います」

「プロジェクトによっては本当に支援する価値があるものなのか、目標額は適切なのか、きちんと使用されたのか、などが支援者から分かりにくいものがあります。クラウドファンディングが増えるなかで、市場の健全性や信頼性を保つためにも、支援者の期待を裏切らない情報発信などを医療機関側が行っていくことが必要だと考えています」

「READYFOR」によりますと医療関連のクラウドファンディングの成功率はおよそ9割にも上るといいます。公共性の高さから幅広い支援を集めやすい反面、善意に頼らざるを得ない現状は課題だといえます。地域の医療を守るために、そうした現状を把握し持続可能な医療のあり方を議論していかなければならないと思います。

ネットワーク報道部 記者

藤目琴実

2008年入局 徳島局、社会部を経て現所属

藤目琴実

2008年入局 徳島局、社会部を経て現所属

おはよう日本

水谷健吾

2019年入局 前橋局を経て現所属

コロナ禍では医療関係者の方にお世話になりました

ありがとうございます

水谷健吾

2019年入局 前橋局を経て現所属

コロナ禍では医療関係者の方にお世話になりました

ありがとうございます

ネットワーク報道部 記者

岡谷宏基

2013年入局 熊本局・経済部を経て現所属

岡谷宏基

2013年入局 熊本局・経済部を経て現所属