ママは我慢するのが当たり前なの?

夜、寝られないことも、髪を洗う時間がないことも、立ったままごはんを急いで食べることも、しかたがないことだと思っていました。

「お母さんは、多少のことは我慢するのが当たり前」

こう言われ、そういうものなんだといつの間にか受け入れていました。

大変すぎて、記憶がほとんどない出産後の数か月間。もし「産後ケア」を知っていれば、私の育児は変わっていたかもしれません。

「お母さんは、多少のことは我慢するのが当たり前」

こう言われ、そういうものなんだといつの間にか受け入れていました。

大変すぎて、記憶がほとんどない出産後の数か月間。もし「産後ケア」を知っていれば、私の育児は変わっていたかもしれません。

眠れなくなった…産後3か月のママ

「産後は、とても美容室どころではなく、お風呂に入れないこと、ごはんを食べられないことも普通にあります。家にいると、何もしなくてよい時間なんてありません」

そう話すのは、東京都内で生後3か月の長男と2人で暮らしている、シングルマザーの小野さん(30歳)。

3時間おきの授乳やおむつ替え、洗濯、掃除、入浴、買い物と、子どもが生まれてから自分の時間はまずありません。

3時間おきの授乳やおむつ替え、洗濯、掃除、入浴、買い物と、子どもが生まれてから自分の時間はまずありません。

待ち望んでいたわが子が誕生した時は、とてもうれしかったそうです。ただ、出産直後から「母乳を飲めているだろうか」とか「寝ている時に子どもがちゃんと息をしているだろうか」とかいろいろなことが気になって、何度も確認することが多かったと話します。

そうした状態がしばらく続くと、体は疲れているはずなのに、夜になってもほとんど眠れないようになったという小野さん。疲れがピークに達したある日、3時間ほどベッドから起き上がることすらできなくなってしまったのです。

なんとかして自力で動けるようになったものの、この日を境に、ハッとわれに返ったように「自分の体や心をもっと大事にしなければ」と考えるようになったといいます。

そうした状態がしばらく続くと、体は疲れているはずなのに、夜になってもほとんど眠れないようになったという小野さん。疲れがピークに達したある日、3時間ほどベッドから起き上がることすらできなくなってしまったのです。

なんとかして自力で動けるようになったものの、この日を境に、ハッとわれに返ったように「自分の体や心をもっと大事にしなければ」と考えるようになったといいます。

小野さん

「自分が倒れてしまったら、息子は誰が助けてくれるのかといったら誰もいないですから。子どもの命を守るためにも、自分が倒れないように、抱え込みすぎないようにすることが大事だと強く思うようになりました」

「自分が倒れてしまったら、息子は誰が助けてくれるのかといったら誰もいないですから。子どもの命を守るためにも、自分が倒れないように、抱え込みすぎないようにすることが大事だと強く思うようになりました」

出産後の体調の悪化に諦めも 調査で明らかに

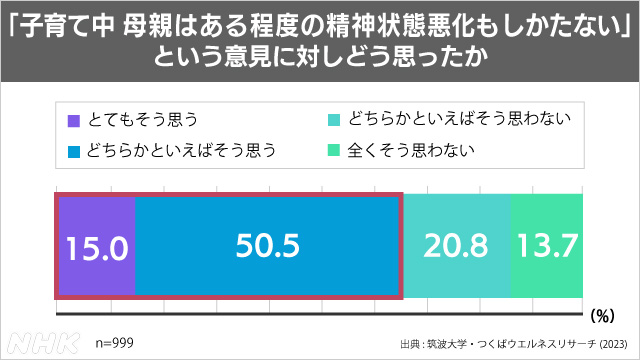

ことし8月、筑波大学などが、全国の妊婦と3歳未満の子どもがいる母親およそ1000人にインターネットで実施したアンケート調査では、約35%が「妊娠・出産前後で健康状態が悪くなった」と答えています。

さらに、あわせて約65%が「子育て中は精神状態が悪化してもしかたがない」という意見に対し「とてもそう思う」か「どちらかといえばそう思う」と回答していて、心が病んでしまうことに対して、一種の諦めのようなものを感じてしまう人も少なくないことが分かります。

出産を経験したことがある母親は、次のように話しています。

出産を経験したことがある母親は、次のように話しています。

「そもそも出産にはかなりの体力が消費され、まるで事故に遭ったかのように体がボロボロになりますが、それよりも大きいのがメンタルへの影響です。自分の育児のやり方が正しいのかどうかもよく分からないままで、毎日いろんな局面で不安になります。精神面でのサポートが一番欲しかったです」

「家の中に子どもと2人きりの時間が多く、なかなか気持ちのリセットができません。いったんマイナス思考になると、どんどん負のスパイラルに陥る感じです」

これまで、欧米などと比べると産後ケアの取り組みが遅れていると言われてきた日本。子育てに関することでは、あくまで子どもが主役で、特にお母さんのことは基本的には後回しになることがほとんどです。

子育てに関する情報は世の中にあふれていますが「お母さんは、少々のことは我慢しなさい」という風潮は、長い間変わってないのが実態なのかもしれません。

政府は、いま「異次元の少子化対策」を打ち出し、その中では産後のケアについても強化していくとしています。

自治体が行っているさまざまな産後ケアの事業について、これまで国は対象者を「心身の不調または育児不安等がある者」などとしていましたが、今年度からは「産後ケアを必要とする者」と実施要項を改め、希望すれば誰もが受けられることを明確にしました。

「産後のケアを受けることは、もはや特別なことではない」と、ここにきて行政もようやく動き始めたのです。

子育てに関する情報は世の中にあふれていますが「お母さんは、少々のことは我慢しなさい」という風潮は、長い間変わってないのが実態なのかもしれません。

政府は、いま「異次元の少子化対策」を打ち出し、その中では産後のケアについても強化していくとしています。

自治体が行っているさまざまな産後ケアの事業について、これまで国は対象者を「心身の不調または育児不安等がある者」などとしていましたが、今年度からは「産後ケアを必要とする者」と実施要項を改め、希望すれば誰もが受けられることを明確にしました。

「産後のケアを受けることは、もはや特別なことではない」と、ここにきて行政もようやく動き始めたのです。

「産後ケア施設」どんなサービスが受けられる?

東京 港区には、ことし9月、区内の病院と区が協力する形で、新たに産後ケア施設がオープンしました。すでにある周産期医療の病棟をリニューアルし、産後の母親を受け入れられるよう設備を整えました。

最初に、利用者一人一人の体調に応じて細かい聞き取りがあり、ここでどのように過ごすかは自分で好きに決められます。

赤ちゃんを別の部屋で専門の職員に預かってもらって、1人で寝ることも可能です。

最初に、利用者一人一人の体調に応じて細かい聞き取りがあり、ここでどのように過ごすかは自分で好きに決められます。

赤ちゃんを別の部屋で専門の職員に預かってもらって、1人で寝ることも可能です。

また、自分が休んでいる間に赤ちゃんをお風呂に入れてもらったり助産師に育児相談にのってもらったりすることもできます。

港区在住であれば自治体からの補助が出るので、昼間の利用(デイサービス)は、昼食が付いて1日2000円ほどで可能になっています。

施設の利用は1か月前から予約を受け付けていますが、予約開始から30分ほどで埋まってしまうほど希望者が殺到しているということです。

施設の利用は1か月前から予約を受け付けていますが、予約開始から30分ほどで埋まってしまうほど希望者が殺到しているということです。

利用している母親(40代)

「最初は、子どもは自分で面倒を見なくてはいけないという抵抗感のようなものがありましたが、夫に相談すると、上の子の面倒を見ておくから行っておいでと言ってもらえました。ここに来て遠慮なく休んでと言ってもらえると体にも心にも余裕ができて、赤ちゃんとの時間がもっとできると感じます。利用することで、家族みんなが幸せになれるかなと」

「最初は、子どもは自分で面倒を見なくてはいけないという抵抗感のようなものがありましたが、夫に相談すると、上の子の面倒を見ておくから行っておいでと言ってもらえました。ここに来て遠慮なく休んでと言ってもらえると体にも心にも余裕ができて、赤ちゃんとの時間がもっとできると感じます。利用することで、家族みんなが幸せになれるかなと」

利用している母親(30代)

「何とかなるかなと思いながら1人であれこれ考えていましたが、助産師さんが母乳の悩みなどを聞き出してくれ、みずから相談できないことを引き出してくれました。お昼ご飯を誰にも中断されず、ゆっくり食べられただけでも感動しました」

「何とかなるかなと思いながら1人であれこれ考えていましたが、助産師さんが母乳の悩みなどを聞き出してくれ、みずから相談できないことを引き出してくれました。お昼ご飯を誰にも中断されず、ゆっくり食べられただけでも感動しました」

都内のマンションで生後3か月の息子と2人で暮らす小野さんも、助産師の勧めもあってこの施設を利用するようになりました。

ここに来て、ようやく「しんどい時は自分も休んでいい」という考えに触れられたといいます。

ここに来て、ようやく「しんどい時は自分も休んでいい」という考えに触れられたといいます。

小野さん

「お母さんだって休んでいいんだなって。産後ケアはそこを肯定してくれるんです。そう思ってくれている人が周りにいるだけで全然違います。特に私はずっと1人で子どもの世話をしているので、少し自分の時間があるだけでうれしいですね。本当に自分の心が折れてしまう前に、頼るところがあるっていうだけで精神的に助かります」

「お母さんだって休んでいいんだなって。産後ケアはそこを肯定してくれるんです。そう思ってくれている人が周りにいるだけで全然違います。特に私はずっと1人で子どもの世話をしているので、少し自分の時間があるだけでうれしいですね。本当に自分の心が折れてしまう前に、頼るところがあるっていうだけで精神的に助かります」

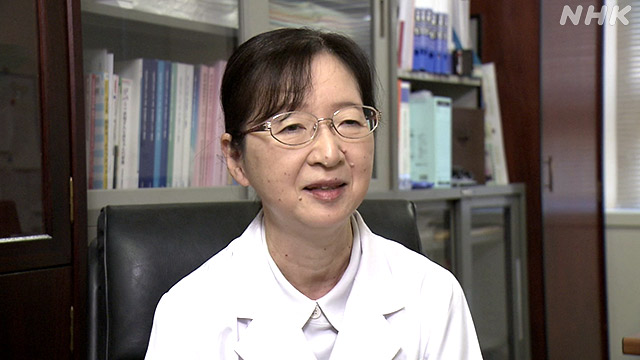

愛育産後ケア子育てステーション 渋谷紀子所長

「利用するお母さんの多くが、昼間にちょっとした『休憩』をとることを希望していて、皆さん疲れているのだなと実感しています。ただ、自宅に帰ってからは、やはり家族の協力が必要です。お母さんだけでなくお父さんも一緒に、赤ちゃんの抱き方や泣いたときのあやしかたなど、ここでさまざまなヒントを学んで、みんなで子育てができるといいんじゃないかなと思います」

「利用するお母さんの多くが、昼間にちょっとした『休憩』をとることを希望していて、皆さん疲れているのだなと実感しています。ただ、自宅に帰ってからは、やはり家族の協力が必要です。お母さんだけでなくお父さんも一緒に、赤ちゃんの抱き方や泣いたときのあやしかたなど、ここでさまざまなヒントを学んで、みんなで子育てができるといいんじゃないかなと思います」

この施設では、希望すれば併設しているクリニックで周産期のメンタルヘルスが専門の医師の診察を受けることも可能です。

周産期メンタルヘルスが専門 齋藤知見医師

「赤ちゃんを預けて自分だけがリフレッシュすることに罪悪感を抱いたりためらったりして、心の底から休みきれないというお母さんもいます。そういった方たちには、お母さんだって我慢しなくていい、1人で抱え込まずにどんどん相談していいんですよと、声を大にして言いたいですね。この施設を通じて、産後のお母さんたちと切れ目なくつながっていける、そういう環境を目指しています」

「赤ちゃんを預けて自分だけがリフレッシュすることに罪悪感を抱いたりためらったりして、心の底から休みきれないというお母さんもいます。そういった方たちには、お母さんだって我慢しなくていい、1人で抱え込まずにどんどん相談していいんですよと、声を大にして言いたいですね。この施設を通じて、産後のお母さんたちと切れ目なくつながっていける、そういう環境を目指しています」

地域による格差

産後ケアに関するさまざまな事業。実施している自治体は増えていて、こども家庭庁によると、2022年度までに産後ケアを実施しているのは全国の1462の自治体で全市区町村のおよそ8割にのぼっています。ただ地域によっては、施設がない、専門の人材がいないなどの理由でまだまだ取り組みが不十分なところもあります。

地域でママをサポートするNPO法人は

横浜市は、産後ケア事業の取り組みを進めていますが、港北区には事業が実施できる病院などの施設がなく、利用する場合は別の区の施設に通わなければなりません。

新たな施設を設置し、医者などの専門職を置くには時間も費用もかかることから、NPO法人が空いている住宅を借りて、地域で母親をサポートする取り組みを始めました。

新たな施設を設置し、医者などの専門職を置くには時間も費用もかかることから、NPO法人が空いている住宅を借りて、地域で母親をサポートする取り組みを始めました。

地域で子育て支援の活動をしているスタッフや、助産師などがケアにあたります。

母親が眠って休める部屋や、悩みを相談できる場所が用意されていて、同じ年頃の子どもを持つほかの母親と交流を図ることもできるようになっています。

母親が眠って休める部屋や、悩みを相談できる場所が用意されていて、同じ年頃の子どもを持つほかの母親と交流を図ることもできるようになっています。

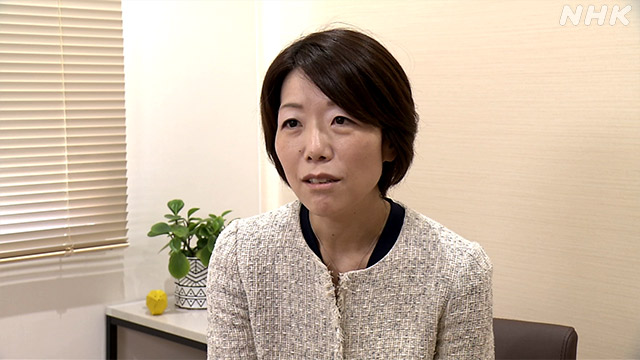

NPO法人びーのびーの 奥山千鶴子理事長

「地域から応援されていると感じてもらえることが大事だと思います。家族に助けてもらうことだけじゃなくて、いろいろな支援サービスを全部使っていいんです。産後のサポートはぜいたくなものじゃないということを、とにかく子育てしている家庭に伝えていきたいと考えています」

「地域から応援されていると感じてもらえることが大事だと思います。家族に助けてもらうことだけじゃなくて、いろいろな支援サービスを全部使っていいんです。産後のサポートはぜいたくなものじゃないということを、とにかく子育てしている家庭に伝えていきたいと考えています」

保健師や助産師に育児相談ができる健康教室も

妊娠中や産後の母親を支援しようという動きは、このほかにも少しずつ広がっています。

内閣府の補助を受けて、筑波大学が中心となってことし9月から始まった「ママもまんなかプロジェクト」。1か月550円で、何度でも健康教室に参加することができます。

内閣府の補助を受けて、筑波大学が中心となってことし9月から始まった「ママもまんなかプロジェクト」。1か月550円で、何度でも健康教室に参加することができます。

教室では、講師の指導のもと、子どもの頻繁な”だっこ”などで起きる腰痛や産後の身体の痛みを軽減する運動を習ったり保健師や助産師に育児の相談をしたりすることが可能です。

このプロジェクトでは、参加した人の精神状態や健康状態を数値で記録し、産前産後のケアがどれくらい有効なのかを調べることにしています。

このプロジェクトでは、参加した人の精神状態や健康状態を数値で記録し、産前産後のケアがどれくらい有効なのかを調べることにしています。

利用した母親(30代)

「家で1人だけやるのと違い、みんなと一緒に取り組めるのが楽しかったです。後半の座談会では、仕事と育児の両立などについて悩みを聞いてもらえて、SNSで調べるのとは違う生の声が聞けてよかったです」

「家で1人だけやるのと違い、みんなと一緒に取り組めるのが楽しかったです。後半の座談会では、仕事と育児の両立などについて悩みを聞いてもらえて、SNSで調べるのとは違う生の声が聞けてよかったです」

対面で参加できる教室は、現在はまだ全国14の自治体に限られていますが、オンラインでの教室も開催され、少しでも参加しやすいよう工夫がなされています。一方で、母親がこうした教室に参加したくても「そもそもそんな時間がない」という声もよく聞かれます。

専門家は、やはり最終的には、周囲の理解や支援が必要だと指摘します。

専門家は、やはり最終的には、周囲の理解や支援が必要だと指摘します。

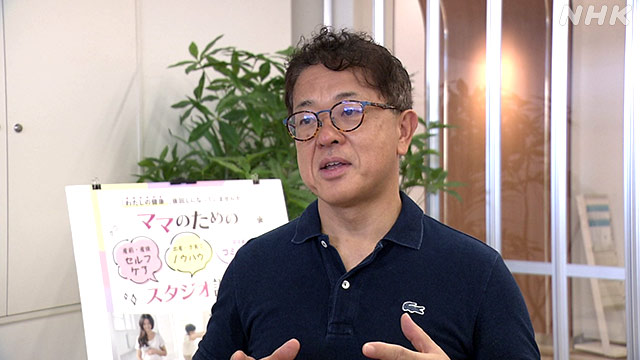

プロジェクトを進めている筑波大学大学院 久野譜也教授

「大事なのは、パートナーの理解や、家族、近所の人たちも含めて、みんながお母さんを応援するということ。そういう社会の空気感ができてこないと、理想だけでは現実はなかなか改善されない。お母さんの中には『自分の健康なんて考える時間がない』という方も多いと思うが、放置していると、その後50代60代になって健康度が悪化しやすくなるというデータもある。いそがしい子育ての時期でも自分のことを大切にしてもらいたい」

「大事なのは、パートナーの理解や、家族、近所の人たちも含めて、みんながお母さんを応援するということ。そういう社会の空気感ができてこないと、理想だけでは現実はなかなか改善されない。お母さんの中には『自分の健康なんて考える時間がない』という方も多いと思うが、放置していると、その後50代60代になって健康度が悪化しやすくなるというデータもある。いそがしい子育ての時期でも自分のことを大切にしてもらいたい」

国、自治体、地域とそれぞれでようやく動き出した産後ケアの取り組み。

本当に効果があるものになるかどうかは、社会全体の意識の変化も含めて、これからが正念場だといえます。

本当に効果があるものになるかどうかは、社会全体の意識の変化も含めて、これからが正念場だといえます。

(取材後記)ママだって休んでいいんだ

「ママにもたまには自分の時間がほしい」

出産を2回経験している私自身、なかなか言えないことでした。産後ケアは、自分だけが休むのではなく、結果的には子ども家族を守ることにつながっているのだと感じました。まだまだ制度面での課題はありますが、今、さまざまな産後ケア事業が、各地で進められています。

「休んでもいいよ。そのための場所、一緒に探そう」

周囲のこうしたひとことで、産後の世界はすごく変わると思います。

出産を2回経験している私自身、なかなか言えないことでした。産後ケアは、自分だけが休むのではなく、結果的には子ども家族を守ることにつながっているのだと感じました。まだまだ制度面での課題はありますが、今、さまざまな産後ケア事業が、各地で進められています。

「休んでもいいよ。そのための場所、一緒に探そう」

周囲のこうしたひとことで、産後の世界はすごく変わると思います。

11月22日(水)おはよう日本で放送予定

映像センター・記者

藤田日向子

2010年入局

秋田局・仙台局・社会部を経て現所属

2023年5月に2人目の育児休暇から復帰

藤田日向子

2010年入局

秋田局・仙台局・社会部を経て現所属

2023年5月に2人目の育児休暇から復帰