会見を開いたのは、宗教団体「エホバの証人」の元信者らを支援している弁護団です。

旧統一教会の問題をきっかけに宗教を信仰する親の元で育った「2世」の存在に注目が集まり、厚生労働省は去年、親の宗教に関わる児童虐待のガイドラインを示しました。

「エホバの証人」2世信者“多くが親から虐待経験” 支援弁護団

宗教団体「エホバの証人」の元信者らを支援している弁護団は20日、会見を開き、信者の親の元で育てられた多くの2世が親からの虐待を経験しているなどとする調査結果を公表しました。弁護団は宗教団体などによる虐待の法規制の検討を求めています。

今回の調査は、ガイドラインが示されたことを受けて、弁護団がウェブサイトやSNSなどで協力を呼びかけたもので、18歳未満で教団の活動に参加した経験がある2世など560人から回答を得ました。

結果は、調査に協力して回答した人のうち、輸血を拒否する意思を示すカードを持っていたと答えた人の割合が81%に上りました。

厚生労働省のガイドラインでは、宗教の教えを理由に子どもへの治療を行わないことなどはネグレクトに該当すると明記されています。

弁護団は「教団の輸血拒否の教理が原因で死亡した人がどれくらいいるのか、その中に子どもがどれほど含まれているかも正確に把握されておらず、調査が必要だ」と指摘しています。

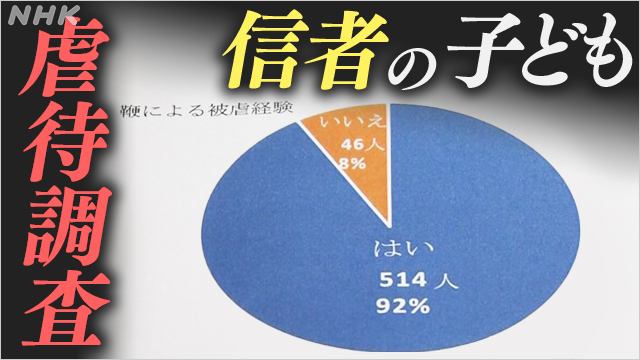

調査の中で、ムチなどでたたかれた経験があると回答した人が92%。

学校行事に参加できなかったことがあると回答した人が96%。

交友や交際の制限を受けたと回答した人が93%に上っています。

弁護団は、多くの2世らが身体的、精神的虐待を受け、孤独や疎外感、自尊心の欠如などの精神的な影響や、進学や就職を制限されたことによる経済的な問題に直面していると指摘しています。

弁護団は、個々の信者の信教の自由を害する意図はなく、信者への偏見や差別を助長する意図もないと強調したうえで、教団が、すべての信者に対して国が示しているガイドラインを説明し、子どもを虐待しないよう周知することなどを求めています。

一方、弁護団は会見に先だってこども家庭庁を訪ね、公的機関が教団を調査し、宗教法人法に定められている解散事由に該当する疑いがあるかどうかや、宗教団体など家庭外の組織による虐待の法規制を検討するよう求める陳情書を提出しています。

弁護士「子どもたちが魂を失い心理的な圧迫受けている」

「エホバの証人問題支援弁護団」の田中広太郎弁護士は「教団の子どもたちがどれだけ魂を失い、心理的な圧迫を受けているのか目を向けてもらいたい。長期的に確実に人の心を弱らせるような虐待行為があり、社会の理解がないために誰からも助けてもらえない人がいるという状況を、なんとか変えてほしい」と話しています。

みずからも親が信者 支援団体代表「信頼性のある結果」

みずからも「エホバの証人」の信者の親の元で育ち、「宗教2世」を支援する団体「スノードロップ」の代表を務めている夏野ななさんは「ムチ打ちや学校行事への参加制限など、自分自身が受けてきた被害とも一致していて、信頼性のある結果だと思います。これまで、被害者の一人ひとりが声を上げても、“家庭の問題”として矮小化されてきましたが、今回、統計的に結果が出たことは非常に大きな意義があると思います」と今回の調査を評価しました。

夏野さんは「教団には『組織的な虐待』であると認めてほしいですが、自浄作用がないため難しいと思います。国には児童虐待防止法の改正や第三者による虐待を防止する法の制定を進めてほしいです。『宗教だから』という理由で見過ごされてきた虐待を社会全体で議論し、なくしてほしい。今回こそ現実的な解決につなげてほしいです」と話していました。

「いかなる形の児童虐待も容認していません」

今回の弁護団の調査結果について「エホバの証人」は、NHKの取材に対し「エホバの証人はいかなる形の児童虐待も容認していません。これまで一貫して、聖書の教えに調和して、子どもを愛情深く教え、しつけるよう勧めてきました。今回の調査はごく限られた人数の人々を対象に行われたものですが、日本には約21万4000人、世界中には約870万人のエホバの証人がいます。否定的な感情を抱く一部の人々だけの回答に基づいて全体を判断することはできないと考えます」などと回答しています。

加藤こども政策担当相「宗教が背景の児童虐待 対応検討」

加藤こども政策担当大臣は、記者会見で「宗教の信仰が背景にあったとしても児童虐待は決して許されない。宗教を背景とする児童虐待事案の相談の受理や対応状況などを今年度中に取りまとめ、対応を検討したい」と述べました。

そのうえで「虐待は重大な人権侵害であり、決してあってはならない。すべての子どもや若者が安心して過ごせる社会の実現に向け着実に政策を実施していきたい」と述べました。

元信者らが立憲民主党の国会議員と面会 意見交わす

元信者らは20日、国会内で立憲民主党の国会議員と面会し意見を交わしました。

この中で、両親が信者だという20歳の男性は「10歳の時に心臓の真ん中に大きな穴が空いていることがわかりましたが、両親は輸血を拒否して絶対に手術に同意してくれませんでした。集会への参加などに逆らえばムチで打たれたこともあり、私は一度もエホバの証人の教えが正しいと思ったことはありません」と話しました。

また、10年前まで信者で教団内で輸血を拒否するよう働きかけていた男性は「妊婦が輸血を拒否したため親子ともに死亡した例がある一方、医師が輸血をしたことで命を救われた例もあります。輸血の拒否による虐待や死亡事案が起こっている現実を知ってほしいです」と訴えました。

親の信仰に関連した虐待 厚生労働省のガイドラインは

親が宗教を信仰している子どもたちが虐待を受けていると訴えるケースがあることを受けて、厚生労働省は去年12月、児童相談所などが相談に対応する際の留意点や具体的な事例を「Q&A」形式でまとめ、全国の自治体に通知しました。

この中では、相談に対応するうえでの基本的な考え方について、児童虐待に該当するか判断する際には、児童や保護者の状況などを子どもの側に立って総合的に判断することが必要だとしています。

そのうえで具体的な事例として、理由のいかんを問わず児童をたたく、むちで打つなどの暴行を加えることは身体的虐待にあたるとしています。

また、「地獄に落ちる」や「滅ぼされる」などのことばを使って恐怖の刷り込みを行い宗教活動などへの参加を強制することや、進路や就労先に関して子どもの自由な選択を阻むことは、いずれも心理的虐待やネグレクトにあたるとしています。

さらに、交友関係や結婚を制限するための手段として子どもの友人や教師などを「敵」や「サタン」と称するなどして強い恐怖心を与えることは心理的虐待にあたるとしています。

このほか、輸血など医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するとして、必要に応じて一時保護による緊急対応などを検討するよう求めています。

また、こども家庭庁は親の信仰を背景にした虐待について、児童相談所などが早期に発見し適切に対応するための課題を整理しようと先月から実態調査も行っています。

全国の児童相談所のほか学校や保育所などを対象に、指針がどの程度周知されているかなどを調査するとともに、いわゆる宗教2世や3世の当事者に対してヒアリングなどを行うことにしていて、今後、調査結果を踏まえて必要な対応を検討するとしています。

「組織の指令従わないと居場所失う 周りの拘束力で虐待も」

宗教をめぐる人権侵害の問題に詳しく、今回の調査にも協力した北海道大学の櫻井義秀教授は、結果について「宗教の研究者として、調査に答えたほとんどの2世が、むち打ちを経験し、多くの人が精神疾患を抱えているという深刻な事態に驚いている」と述べました。

そのうえで、櫻井教授は「強制力が非常に強い宗教団体があり、組織の指令に従わないと、自分たちが仲間はずれにされ居場所を失ってしまう。周りの拘束力によって子どもを虐待するケースもあるので、第三者あるいは行政が介入できるような法的な仕組みにするべきで、親よりも、むしろ組織の管理責任者が処罰の対象であるべきだ」と指摘しています。