悲願の日本の翼 何を残したのか

「飛行機が飛びたいと言っているように、ふわっと浮かんだ」

テストパイロットが印象的なことばを残した2015年の初飛行。白を基調にした機体が青空に舞ったこの時、「MRJ」(三菱リージョナルジェット・後にスペースジェットに改称)は間違いなく日本産業界の主役の1人だった。それから8年。ことし2月に三菱重工は開発からの撤退を発表した。

悲願の「日本の翼」はなぜ道半ばで開発中止に追い込まれたのか。これまで「MRJ」を追いかけてきたNHK名古屋放送局では今回、半世紀ぶりの国産旅客機開発を率いたリーダーたちを徹底取材。証言からはプロジェクトが残した教訓が浮かび上がってきた。

(名古屋放送局 記者 玉田佳/ディレクター 中西英晴)

テストパイロットが印象的なことばを残した2015年の初飛行。白を基調にした機体が青空に舞ったこの時、「MRJ」(三菱リージョナルジェット・後にスペースジェットに改称)は間違いなく日本産業界の主役の1人だった。それから8年。ことし2月に三菱重工は開発からの撤退を発表した。

悲願の「日本の翼」はなぜ道半ばで開発中止に追い込まれたのか。これまで「MRJ」を追いかけてきたNHK名古屋放送局では今回、半世紀ぶりの国産旅客機開発を率いたリーダーたちを徹底取材。証言からはプロジェクトが残した教訓が浮かび上がってきた。

(名古屋放送局 記者 玉田佳/ディレクター 中西英晴)

巨額の資金が投じられたビッグプロジェクト

三菱重工が半世紀ぶりとなる国産旅客機開発の事業をスタートしたのは2008年。

航空機を日本の基幹産業に成長させるという期待を背負っていた。

航空機を日本の基幹産業に成長させるという期待を背負っていた。

国はおよそ500億円を支援。

子会社「三菱航空機」が愛知県の県営名古屋空港などを拠点として開発にあたった。

当初見込まれた開発費用は1500億円。

しかし、民間の信用調査会社「帝国データバンク」のまとめによれば、「三菱航空機」の累積赤字額はこの15年で8000億円以上にのぼる。

子会社「三菱航空機」が愛知県の県営名古屋空港などを拠点として開発にあたった。

当初見込まれた開発費用は1500億円。

しかし、民間の信用調査会社「帝国データバンク」のまとめによれば、「三菱航空機」の累積赤字額はこの15年で8000億円以上にのぼる。

“飛ぶ飛行機をつくるのは簡単”

「自分で役に立てるなら」と最初に取材に応じてくれたのは三菱航空機の元社長、川井昭陽氏だった。

2013年から2年余りにわたって社長を務めた川井氏は、就任したその年に記者会見を開き、3回目の納入延期を発表した。

2013年から2年余りにわたって社長を務めた川井氏は、就任したその年に記者会見を開き、3回目の納入延期を発表した。

会見では詰めかけた記者たちをしっかりと見据え、「大きな影響はないのではないかと確信している」と言い切ったが、実は「それまでに本当に飛行機は仕上がるのか」「本当に予定どおり技術者たちはやれるだろうか」と不安な心境だったという。

それはなぜか。

開発陣がこの時、大きな壁に直面していたからだ。

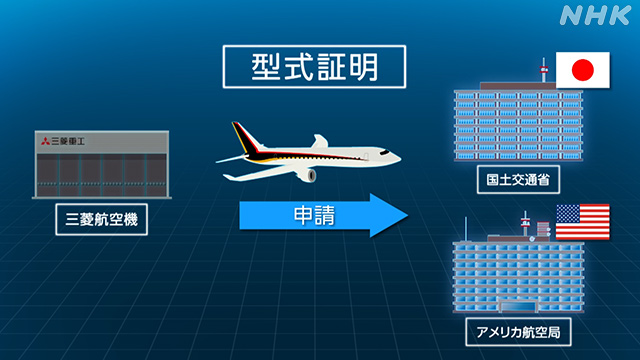

それが機体の安全性を証明する「型式証明」の取得。

それはなぜか。

開発陣がこの時、大きな壁に直面していたからだ。

それが機体の安全性を証明する「型式証明」の取得。

旅客機の量産には、製造する日本や納入先のアメリカ航空当局などに型式証明の申請を出し、国際基準に基づいた厳格な審査をクリアする必要がある。

特に多くの乗客の命を預かる旅客機は審査内容が多岐にわたり、突風が吹いたり、翼に氷が付着したりしても安全に運航できるかなど、あわせて1200以上の項目について安全性を証明する必要がある。

しかも表現があいまいで、具体的な証明方法が示されていないものも多いという。

川井氏は「型式証明の取得」と「飛行機を飛ばすこと」は全く別のことなのだと指摘した。

特に多くの乗客の命を預かる旅客機は審査内容が多岐にわたり、突風が吹いたり、翼に氷が付着したりしても安全に運航できるかなど、あわせて1200以上の項目について安全性を証明する必要がある。

しかも表現があいまいで、具体的な証明方法が示されていないものも多いという。

川井氏は「型式証明の取得」と「飛行機を飛ばすこと」は全く別のことなのだと指摘した。

三菱航空機元社長 川井昭陽氏

「やっぱり、飛ぶ飛行機を作るのは易しいんです。だけど安全ということが証明できた飛行機を作るというのは、これはすっごく難しい話なんです。型式証明の基準はざくっとしか書いてないので、それをどう証明していくかは飛行機を作ろうとしている人間が決めていかないといけない。だけど未経験者はどうやっていいかわからんわけですよ。民間航空機の型式証明を取得していくということに関しては、みんな素人集団であったと言わざるをえないと思います」

「やっぱり、飛ぶ飛行機を作るのは易しいんです。だけど安全ということが証明できた飛行機を作るというのは、これはすっごく難しい話なんです。型式証明の基準はざくっとしか書いてないので、それをどう証明していくかは飛行機を作ろうとしている人間が決めていかないといけない。だけど未経験者はどうやっていいかわからんわけですよ。民間航空機の型式証明を取得していくということに関しては、みんな素人集団であったと言わざるをえないと思います」

“技術屋の慢心です”

かつて日本はゼロ戦など数多くの航空機を生産し、世界でも有数の技術を誇った。

その後、戦後唯一の国産旅客機として双発のプロペラ機「YS-11」を開発したものの、赤字を出し昭和48年に生産終了に追い込まれた。

その後、戦後唯一の国産旅客機として双発のプロペラ機「YS-11」を開発したものの、赤字を出し昭和48年に生産終了に追い込まれた。

以来、日本のメーカーは民間旅客機の分野では大手海外メーカーに部品を供給する立場だった。

旅客機の「型式証明」をとるノウハウがなかったのだ。

危機感を覚えた川井氏は、ボーイングのOBで型式証明の取得の実績がある外国人技術者を招へいする。

しかし、現場では思うように連携が進まず、組織をまとめることができなかったと振り返った。

旅客機の「型式証明」をとるノウハウがなかったのだ。

危機感を覚えた川井氏は、ボーイングのOBで型式証明の取得の実績がある外国人技術者を招へいする。

しかし、現場では思うように連携が進まず、組織をまとめることができなかったと振り返った。

三菱航空機元社長 川井昭陽氏

「その当時の日本の技術者たちは“俺たちは飛行機を知っているんだ”ということだったと思います。外国人技術者は世界のトップレベルです。だけどその人が言ったとしても、まあ年寄りですから、“年寄りが何を言っとるんだ”と、こうなるわけですよ。技術屋の慢心です。それさえなければもっとスムーズにいったのではないかという。それを何ともできなかった自分がやはり情けないなと思いますね」

「その当時の日本の技術者たちは“俺たちは飛行機を知っているんだ”ということだったと思います。外国人技術者は世界のトップレベルです。だけどその人が言ったとしても、まあ年寄りですから、“年寄りが何を言っとるんだ”と、こうなるわけですよ。技術屋の慢心です。それさえなければもっとスムーズにいったのではないかという。それを何ともできなかった自分がやはり情けないなと思いますね」

“いつも誰かの研修ばかり”

招へいされた元ボーイングのエンジニアの1人、ラリー・ティモンズ氏にもリモートで話を聞くことができた。

外部のコンサルタントとして10年以上「MRJ」のプロジェクトに関わり、技術的なアドバイスや若手エンジニアの育成支援にあたったという。

彼はさまざまな課題を指摘したが、中でも特に強く私たちの印象に残ったのは、日本の組織ならではの人材育成をめぐる問題だ。

彼はさまざまな課題を指摘したが、中でも特に強く私たちの印象に残ったのは、日本の組織ならではの人材育成をめぐる問題だ。

ラリー・ティモンズ氏

「業務に慣れた人材がすぐ他の部署に異動してしまうので、いつも誰かの研修ばかりで、開発がなかなか進みませんでした。しっかり技術を身につけた人材は一定期間プロジェクトで活用するべきだと思います」

「この計画にささやかながら貢献してきただけに、撤退は個人的には大きな失望であり、この事業に配属されていた日本の友人たちにはより大きな同情を覚えました。三菱重工の品質管理システムは、事業をたたむ前までに高いレベルで機能していたのです。経験豊富な人材が今後配置転換されても、重要なスキルが失われないことをせつに願います」

「業務に慣れた人材がすぐ他の部署に異動してしまうので、いつも誰かの研修ばかりで、開発がなかなか進みませんでした。しっかり技術を身につけた人材は一定期間プロジェクトで活用するべきだと思います」

「この計画にささやかながら貢献してきただけに、撤退は個人的には大きな失望であり、この事業に配属されていた日本の友人たちにはより大きな同情を覚えました。三菱重工の品質管理システムは、事業をたたむ前までに高いレベルで機能していたのです。経験豊富な人材が今後配置転換されても、重要なスキルが失われないことをせつに願います」

“背景を理解したものづくりを”

2015年の県営名古屋空港。

多くの人が固唾を飲んで見守る中、MRJの初飛行を成功させたのがチーフテストパイロットだった安村佳之氏だ。

テストパイロットは、開発中の機体を実際に操縦し、性能やデータをエンジニアに伝えるのが仕事。

テストパイロットとエンジニアが一枚岩になって試験を進めることで、初めて型式証明の取得作業が進む。

初飛行の後、安村氏はアメリカに渡った。事業が凍結されるまでに安村氏が臨んだ飛行試験は、日米で合わせて数千時間に及んだ。

現在はテストパイロットのスクールを設立し、後進の育成に取り組んでいるほか、次世代の機体として注目される電動航空機の国際会議にも足を運ぶなど精力的に活動を続けている。

インタビューに応じた安村氏は、事業の撤退は日本の国としてもったいないと感じたという。

そして技術力だけでは完成機は作れないことを痛感したと語った。

テストパイロットとエンジニアが一枚岩になって試験を進めることで、初めて型式証明の取得作業が進む。

初飛行の後、安村氏はアメリカに渡った。事業が凍結されるまでに安村氏が臨んだ飛行試験は、日米で合わせて数千時間に及んだ。

現在はテストパイロットのスクールを設立し、後進の育成に取り組んでいるほか、次世代の機体として注目される電動航空機の国際会議にも足を運ぶなど精力的に活動を続けている。

インタビューに応じた安村氏は、事業の撤退は日本の国としてもったいないと感じたという。

そして技術力だけでは完成機は作れないことを痛感したと語った。

元チーフテストパイロット 安村佳之さん

「型式証明のプロセスとしては8割方進んでいました。飛行試験でとってきたデータが“こういう値だったら大丈夫”というところは最終的に肌感覚でつかんでいけたので、このままやり続けると必ず型式証明はとれるというのは確信していました」

「その安全基準がそもそもどうして決まったか、過去にどういう事故があって、基準が厳しくなってきたかというようなバックグランドを理解したうえでものづくりをしていかなければいけない。単なる設計力や技術力の問題ではない部分がすごく大きいと感じました。せっかく私が飛行試験の現場の中でその辺をある程度キャッチアップできたので、それを退化させないように日本の技術者に伝えていくべきじゃないかと思っています」

「型式証明のプロセスとしては8割方進んでいました。飛行試験でとってきたデータが“こういう値だったら大丈夫”というところは最終的に肌感覚でつかんでいけたので、このままやり続けると必ず型式証明はとれるというのは確信していました」

「その安全基準がそもそもどうして決まったか、過去にどういう事故があって、基準が厳しくなってきたかというようなバックグランドを理解したうえでものづくりをしていかなければいけない。単なる設計力や技術力の問題ではない部分がすごく大きいと感じました。せっかく私が飛行試験の現場の中でその辺をある程度キャッチアップできたので、それを退化させないように日本の技術者に伝えていくべきじゃないかと思っています」

“あえて申し上げる。次の挑戦を”

当時の関係者をあたる中で、私たちがどうしても話を聞きたかった人物がいる。

現在は、名古屋商工会議所で航空機産業コーディネーターを務める宮川淳一氏だ。

宮川氏は開発初期に、MRJプロジェクトの責任者を務めた。

実は15年前、NHKは宮川氏を密着取材していた。

現在は、名古屋商工会議所で航空機産業コーディネーターを務める宮川淳一氏だ。

宮川氏は開発初期に、MRJプロジェクトの責任者を務めた。

実は15年前、NHKは宮川氏を密着取材していた。

当時の番組では、何とか事業を軌道に乗せようとMRJの販売交渉に奔走する宮川氏の姿を捉えていた。

幾度かの交渉の末にインタビューに応じた宮川氏は、カメラの前で「開発の初期段階を統括した立場として、事業の撤退に責任を感じている」と語った。

その一方で、プロジェクトが達成した成果について触れることも忘れなかった。

初飛行の成功、量産に向けた生産体制の構築、必要な装備品の調達、カスタマーサポートの仕組みづくり…。

それらは機体の開発と並ぶ“航空機ビジネス”を成立させるための不可欠な要素だ。

宮川氏は、だからこそ、もう一度、自分たちで旅客機を作り上げるチャレンジに踏み出すべきだと力を込めた。

幾度かの交渉の末にインタビューに応じた宮川氏は、カメラの前で「開発の初期段階を統括した立場として、事業の撤退に責任を感じている」と語った。

その一方で、プロジェクトが達成した成果について触れることも忘れなかった。

初飛行の成功、量産に向けた生産体制の構築、必要な装備品の調達、カスタマーサポートの仕組みづくり…。

それらは機体の開発と並ぶ“航空機ビジネス”を成立させるための不可欠な要素だ。

宮川氏は、だからこそ、もう一度、自分たちで旅客機を作り上げるチャレンジに踏み出すべきだと力を込めた。

宮川淳一氏

「これまで長い間、日本はボーイングの飛行機の構造を請け負うという仕事をしてきましたが、ここに主体性はありませんでした。市場とお客様をきちんと捕まえて、みずからそういう製品が売れるのかを考えるという主体的な航空機ビジネスは、やはり民間機の全機を自分たちでやるということだけだと、僕は今でも思います。MRJが挑戦したリージョナルジェットの分野では、ブラジルのエンブラエルとかカナダのボンバルディアという会社が市場を押さえているんですが、どちらの国のどちらの会社も、経営難を乗り越えて、今の産業を作り上げています。MRJを最初に責任者としてやった私が“何を言っているのか”といったそしりを受けることを理解して、あえて申し上げると、人々の記憶が薄れ、人材が拡散し、どんどんノウハウが消滅していくので、間を置かずに次の挑戦に進むことが大変重要だと思います」

「これまで長い間、日本はボーイングの飛行機の構造を請け負うという仕事をしてきましたが、ここに主体性はありませんでした。市場とお客様をきちんと捕まえて、みずからそういう製品が売れるのかを考えるという主体的な航空機ビジネスは、やはり民間機の全機を自分たちでやるということだけだと、僕は今でも思います。MRJが挑戦したリージョナルジェットの分野では、ブラジルのエンブラエルとかカナダのボンバルディアという会社が市場を押さえているんですが、どちらの国のどちらの会社も、経営難を乗り越えて、今の産業を作り上げています。MRJを最初に責任者としてやった私が“何を言っているのか”といったそしりを受けることを理解して、あえて申し上げると、人々の記憶が薄れ、人材が拡散し、どんどんノウハウが消滅していくので、間を置かずに次の挑戦に進むことが大変重要だと思います」

経験・教訓をどう生かすか

ボーイングやエアバスといった欧米の大手メーカーの“下請け”に甘んじてきた日本の航空機産業にとって悲願だった国産旅客機。

半世紀のブランクがある中で初飛行を見事に成功させ、「本当に飛ぶのか」とやゆする声を一蹴。

エンブラエルやボンバルディアといったライバルメーカーに果敢に受注競争を挑んだ。

世界の空に羽ばたくことはかなわなかったが、「その経験・教訓をむだにしてはいけない」という思いは、今回取材した数多くの関係者に共通していた。

ことし6月、経済産業省は撤退に至った原因の究明などを行う会議を新設した。

半世紀のブランクがある中で初飛行を見事に成功させ、「本当に飛ぶのか」とやゆする声を一蹴。

エンブラエルやボンバルディアといったライバルメーカーに果敢に受注競争を挑んだ。

世界の空に羽ばたくことはかなわなかったが、「その経験・教訓をむだにしてはいけない」という思いは、今回取材した数多くの関係者に共通していた。

ことし6月、経済産業省は撤退に至った原因の究明などを行う会議を新設した。

巨額の資金が投じられたプロジェクトの“遺産”をどう日本の産業の未来に生かしていくのか、そのことを戦略的に考える時期に来ている。

(10月20日「東海 ドまんなか!」などで放送)

(10月20日「東海 ドまんなか!」などで放送)

名古屋放送局記者

玉田 佳

2017年入局

長崎局を経て2022年から現所属

経済取材を担当

玉田 佳

2017年入局

長崎局を経て2022年から現所属

経済取材を担当

名古屋放送局ディレクター

中西 英晴

2019年入局

WorldNews部を経て2022年から名古屋局

番組制作を担当

中西 英晴

2019年入局

WorldNews部を経て2022年から名古屋局

番組制作を担当