世界を分断するSNS発 “赤ちゃん”の物語(ナラティブ)

イスラム組織ハマスとイスラエルの衝突が続く中、悲しみや苦しみ、怒りや憎しみを訴える悲痛な声が、SNSを通じて世界へ発信されている。

そして、その憎しみと対立の影響は世界各地で現れ始めている。アメリカではパレスチナとイスラエルの支持者がデモで衝突。パレスチナ系アメリカ人の6歳の幼い男の子が殺害されるという悲惨な事件も起きた。

フランスでも「神は偉大なり」と叫ぶ男が教員を殺害するなど、中東を起点とした「対立や分断」が世界中に広がりつつある。

加速する対立と分断の根本には何があるのか。取材を進めると、ハマスとイスラエルの双方が、SNSを巧みに利用して自分たちの“物語(ナラティブ)”を主張して、対立感情を煽っていることが見えてきた。

“もうひとつの戦場”と言われるSNS。怒りや憎しみの連鎖、対立や分断はどのように生まれ、拡散しているのか。その真相に迫った。(NHKスペシャル取材班)

そして、その憎しみと対立の影響は世界各地で現れ始めている。アメリカではパレスチナとイスラエルの支持者がデモで衝突。パレスチナ系アメリカ人の6歳の幼い男の子が殺害されるという悲惨な事件も起きた。

フランスでも「神は偉大なり」と叫ぶ男が教員を殺害するなど、中東を起点とした「対立や分断」が世界中に広がりつつある。

加速する対立と分断の根本には何があるのか。取材を進めると、ハマスとイスラエルの双方が、SNSを巧みに利用して自分たちの“物語(ナラティブ)”を主張して、対立感情を煽っていることが見えてきた。

“もうひとつの戦場”と言われるSNS。怒りや憎しみの連鎖、対立や分断はどのように生まれ、拡散しているのか。その真相に迫った。(NHKスペシャル取材班)

1年以上の“休眠アカウント” 開戦直後にアクティブに

ひげをたくわえた短髪の男性。プロフィールなどを偽ったフェイクアカウントだと見られる。ハマスがイスラエルを攻撃した直後から2日間で616件のツイートを投稿していた。

活発なときには数分ごとに「立ち上がれ 我らの闘いに参加せよ」などと記載された同じ内容の投稿を行い、17万人以上に閲覧されたという。

活発なときには数分ごとに「立ち上がれ 我らの闘いに参加せよ」などと記載された同じ内容の投稿を行い、17万人以上に閲覧されたという。

投稿の中には、ガザをウクライナと比較し、「ガザでの行動は、自己防衛と見なされているウクライナに似ているものだ」などと主張したものもあった。

ハマスのSNS戦略 周到な準備

このアカウントを分析したのは、イスラエルの調査会社。親ハマス派のSNS展開について、Xやフェイスブック、インスタグラム、TikTokの4つのSNSを対象に「アラビア語・英語・ヘブライ語」の3言語で、「誰が」「どのような投稿をしているか」などを詳しく調べた。

調査会社によると、こうしたフェイクアカウントが、戦闘開始後に一斉に投稿を始めたという。

戦闘開始から2日間で、およそ45万のアカウントが武力衝突に関する議論に参加、73万件以上の投稿やコメントを拡散、16万アカウント余りを抽出し、振る舞いや投稿の内容を分析した結果、およそ4万余り、つまり率にしておよそ25%が、ボット(自動投稿)などによるフェイクアカウントであることがわかったという。

戦闘開始から2日間で、およそ45万のアカウントが武力衝突に関する議論に参加、73万件以上の投稿やコメントを拡散、16万アカウント余りを抽出し、振る舞いや投稿の内容を分析した結果、およそ4万余り、つまり率にしておよそ25%が、ボット(自動投稿)などによるフェイクアカウントであることがわかったという。

ひげの男のアカウントの登録日は、「2022年3月」。つまり1年半以上前に作られていた。

Cyabra ダン・ブラミー CEO

「これらのアカウントは攻撃前まで休眠状態でした。それが攻撃を機に、1日に何百もの投稿をするまでに変化したのです。このようなフェイクアカウントの多くは、アクティビティーも履歴もなく、友達もフォロワーもいませんでした。何もないところから1日に何百ものツイートや投稿をするまでに変化し、プロパガンダを推し進めています。そして、同調するほかのアカウントと協力したり、リンクを共有したりすることで組織化され、『雪だるま式効果』が展開されていったのです。これまでの紛争だけでなく、他のテロ組織と比べても前例がないスケールです」

「これらのアカウントは攻撃前まで休眠状態でした。それが攻撃を機に、1日に何百もの投稿をするまでに変化したのです。このようなフェイクアカウントの多くは、アクティビティーも履歴もなく、友達もフォロワーもいませんでした。何もないところから1日に何百ものツイートや投稿をするまでに変化し、プロパガンダを推し進めています。そして、同調するほかのアカウントと協力したり、リンクを共有したりすることで組織化され、『雪だるま式効果』が展開されていったのです。これまでの紛争だけでなく、他のテロ組織と比べても前例がないスケールです」

ハマスが展開するナラティブ(物語)とは

さらに投稿内容を詳しく見ると「ハマスが慈悲深く、人道的である」という主張を繰り返していることがわかった。

これは親ハマス派が「イスラエルの女性や子どもに対して丁重に扱っている動画」としてSNSに掲載しているもの。子どもたちを抱える女性に、ハマスの戦闘員と思しき人物が毛布を掛けてあげる様子が映しだされている。

投稿文には「ユダヤ人女性に危害を加えてはいけない。彼女を守って。彼女には子どもたちがいる。ムスリムはテロリストではなく平和主義者だ」などと掲載されている。この画像を含む投稿は、少なくとも28万回以上閲覧されていた。

調査会社によると、こうした女性や子どもなどを使った戦略は、相手の心に訴える心理戦によく使われている。イスラエルやアメリカからテロリストと指摘されているハマスだが、弱者である子どもの写真などを題材にして「慈悲深いというイメージ」を、自らに有利なナラティブとして世界に向けて発信しているのだという。

投稿文には「ユダヤ人女性に危害を加えてはいけない。彼女を守って。彼女には子どもたちがいる。ムスリムはテロリストではなく平和主義者だ」などと掲載されている。この画像を含む投稿は、少なくとも28万回以上閲覧されていた。

調査会社によると、こうした女性や子どもなどを使った戦略は、相手の心に訴える心理戦によく使われている。イスラエルやアメリカからテロリストと指摘されているハマスだが、弱者である子どもの写真などを題材にして「慈悲深いというイメージ」を、自らに有利なナラティブとして世界に向けて発信しているのだという。

ダン・ブラミー CEO

「我々が『偽のイメージによる説得』と呼ぶ戦術です。視覚コンテンツに文脈を当てはめて、偽のナラティブとして、ハマスやその支持者に共感できるソフトなイメージを与えているのです。“優しくて共感できるイメージ”を作り出すために、女性や赤ん坊、捕虜となった兵士の画像をたくさん撮影し、利用しています。イスラエル市民の間に混乱を招き、世界のメディアに対して複数のナラティブを作って伝えることがハマスの最初の目的の1つであり、効果的であったと考えます」

「我々が『偽のイメージによる説得』と呼ぶ戦術です。視覚コンテンツに文脈を当てはめて、偽のナラティブとして、ハマスやその支持者に共感できるソフトなイメージを与えているのです。“優しくて共感できるイメージ”を作り出すために、女性や赤ん坊、捕虜となった兵士の画像をたくさん撮影し、利用しています。イスラエル市民の間に混乱を招き、世界のメディアに対して複数のナラティブを作って伝えることがハマスの最初の目的の1つであり、効果的であったと考えます」

イスラエルのSNS戦略 見えた“子ども”の存在

SNSを駆使して、自らに有利なナラティブを広めようとする戦略。私たちの分析で、イスラエル政府も全く同じ戦略をとっていることがわかった。

分析したのは、“イスラエル国公式アカウント”による発信。管理をしているのは、外務省のデジタル外交チームだ。

このアカウントはふだん、イスラエルの観光地、文化や技術などの発信をしていた。しかし、10月7日のハマスによる大規模攻撃をきっかけに、その内容は一変した。

分析したのは、“イスラエル国公式アカウント”による発信。管理をしているのは、外務省のデジタル外交チームだ。

このアカウントはふだん、イスラエルの観光地、文化や技術などの発信をしていた。しかし、10月7日のハマスによる大規模攻撃をきっかけに、その内容は一変した。

緊迫感あふれるメッセージ。これ以降、攻撃や戦闘の様子など、生々しい動画が続々と投稿されていった。

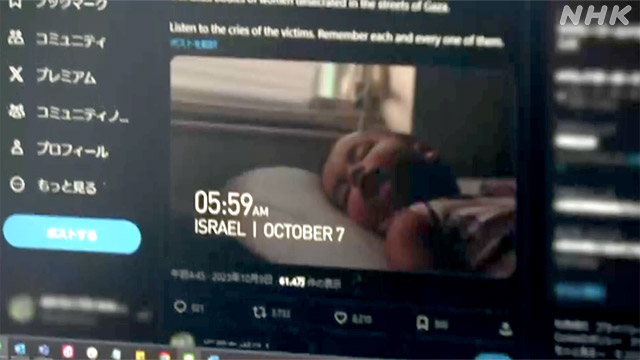

私たちはこのうち、攻撃から2日後に投稿された、「このイメージは、ホラー映画のものではありません」という動画に注目した。

私たちはこのうち、攻撃から2日後に投稿された、「このイメージは、ホラー映画のものではありません」という動画に注目した。

ディズニーのキャラクターのシャツを着た赤ちゃんが、すやすやと寝息を立てているシーンから始まる動画。バックには、鳥のさえずりが聞こえている。

しかし、時計の針が進んだ瞬間……。銃声が鳴り響き、戦闘の様子や泣き叫ぶ子どもたちなどの動画が、次々と差し込まれていく。

「お母さん!」「なんで僕たちを撃ってくるの?」

ヘブライ語の悲痛な叫び声には、英語字幕が重ねられている。

しかし、時計の針が進んだ瞬間……。銃声が鳴り響き、戦闘の様子や泣き叫ぶ子どもたちなどの動画が、次々と差し込まれていく。

「お母さん!」「なんで僕たちを撃ってくるの?」

ヘブライ語の悲痛な叫び声には、英語字幕が重ねられている。

平穏な日常が破壊された様子を、ナラティブ(物語)に訴えるこの動画は、英語だけでなく、スペイン語のXやフェイスブック、インスタグラムなどでも発信され、200万回近く閲覧されている。

連日投稿される子どものイメージ、そして「ハリポタ」少女

イスラエル政府の投稿をさらに分析すると、この動画以外にも、連日のように子どもたちの様子が投稿されていた。

こうした投稿に世界の人々も敏感に反応していた。イスラエル政府の投稿のうち、100万回以上表示されたものを抽出して調べたところ、表示回数が飛躍的に伸びたのは、「子ども」のイメージが前面に押し出されたものだった。

40人の乳児が殺されたとするリポート動画。血まみれの子ども部屋や、黒焦げになった乳児の遺体とされる写真。さらに、世界的な人気作品にかこつけた投稿も。

「ハリー・ポッター」のファンだという女の子に関する投稿では、原作者に直接メンションを飛ばし、拡散を依頼していた。

「ハリー・ポッター」のファンだという女の子に関する投稿では、原作者に直接メンションを飛ばし、拡散を依頼していた。

「この自閉症の美しい12歳の少女は、ハマスのテロリストによって自宅から誘拐され、ガザに連れて行かれました」(10月15日 イスラエル政府の公式Xより)

原作者もこれに反応した。

「子どもの誘拐は卑劣であり、全く正当化されません」(10月15日 J.K.ローリング氏のXより)

この少女は欧米メディアでもたびたび取り上げられ、死亡していたと報道されると、イスラエル公式アカウントは一時それをプロフィールの「固定表示」にして、多くの人の目につくようにしていた。

欧米にはびこる「イスラム恐怖症」

このほか、子どもに関しては、アニメ風の動画・血にまみれたテディベアなど、視覚的に訴える画像や動画も相次いで投稿している。

ディズニーにハリポタ、狙いは欧米の聴衆にアピール

SNSと戦争に関する研究を続けるエマーソン・ブルッキングさん(アトランティック・カウンシル シニアフェロー)は、一連のイスラエルの戦略について、次のように指摘する。

エマーソン・ブルッキングさん

「イスラエル政府はSNSを利用して人々の怒りを引き出し、正義の怒りと正当な復讐の感覚を世界に発信しようとしてきました。ハリー・ポッターやディズニーに言及するのは、欧米、特にアメリカの聴衆にアピールするためです。これは、イスラエルのパブリックメッセージにおけるパターンの一部です。2012年のハマスとイスラエルの衝突でも、イスラエル政府と国防軍は戦争支持のメッセージを発信する際に、当時人気を博していたビデオゲームに結び付けていました。彼らは自分たちのメッセージを欧米の人たちに身近な物と結びつけて、影響を与えようとしているのです」

「イスラエル政府はSNSを利用して人々の怒りを引き出し、正義の怒りと正当な復讐の感覚を世界に発信しようとしてきました。ハリー・ポッターやディズニーに言及するのは、欧米、特にアメリカの聴衆にアピールするためです。これは、イスラエルのパブリックメッセージにおけるパターンの一部です。2012年のハマスとイスラエルの衝突でも、イスラエル政府と国防軍は戦争支持のメッセージを発信する際に、当時人気を博していたビデオゲームに結び付けていました。彼らは自分たちのメッセージを欧米の人たちに身近な物と結びつけて、影響を与えようとしているのです」

投稿に対し「フェイク」「AI生成」との指摘

イスラエル政府が、欧米を重視したと見られるメッセージ戦略を続けるなかで、その発信内容に疑問を投げかける声もあがっている。

たとえば、10月10日の「40人の乳児が殺された」投稿については、根拠がないとの指摘もされるようになり、CNNなどこれを報じた報道機関や、ホワイトハウスも相次いで方向性を修正した。

AFP通信によると、最終的にアカウントを管理しているはずのイスラエル外務省も、「現時点では確認できていない」と述べている。

たとえば、10月10日の「40人の乳児が殺された」投稿については、根拠がないとの指摘もされるようになり、CNNなどこれを報じた報道機関や、ホワイトハウスも相次いで方向性を修正した。

AFP通信によると、最終的にアカウントを管理しているはずのイスラエル外務省も、「現時点では確認できていない」と述べている。

また、12日に投稿された「黒焦げの遺体」については、生成AIによって作られたものではないかとの指摘があがり、“元画像”とするフェイクとみられる画像が出回るなど、ネット上で論争が巻き起こっている。

イスラエルの投稿 メディアが「ファクトチェック」

こうした指摘に対し、イスラエル政府は繰り返し反論している。特に「黒焦げの遺体」については、「Shame on you(恥を知れ)」という強い言葉で投稿者を非難した。

「あなたのような反ユダヤ主義者は、いまだに証拠はどこだと叫んでいる。恥を知れ」(10月15日 イスラエル政府の公式Xより)

そして逆に、ガザ地区の住民が被害を訴える投稿に対して、“フェイク”ではないかと示唆。イスラエルによる空爆で亡くなった子どもの遺体とされる画像について、「人形」であると投稿した。

ただ、この写真はフェイクではないという指摘もある。AFP通信はファクトチェックを行い、現地で撮影された複数の写真を検証。さらに実際の撮影者にも取材したとして、イスラエル政府の発信を否定した。

データから見える世界に広がる非難の応酬

子どものイメージを利用しようとする戦略は、先述のように、イスラエル側だけではなくハマス側も繰り返し行っている。

イスラエルによるガザ地区の空爆が激化するなか、被害にあった子どもの映像や画像を相次いでSNSに投稿している。

双方がお互いに有利なSNS発信を繰り広げるなか、世界の人々はどのように反応したのか。投稿の「ハッシュタグ」から分析した。

双方がお互いに有利なSNS発信を繰り広げるなか、世界の人々はどのように反応したのか。投稿の「ハッシュタグ」から分析した。

ハマスによる攻撃直後、X上では「#ハマステロリスト」やイスラエル政府公式アカウントが発信するキャンペーンである「#ハマスはIS」というハッシュタグをつけ、ハマスを非難する投稿が急増した。そして「40人の乳児が殺害された」という情報が世界に広がった10月10日以降さらに増加し、イスラエルに同調する声が世界に広がっていたことがうかがえた。

しかし、同時期から「#イスラエルテロリスト」といった、反対にイスラエルがテロ組織であると非難するハッシュタグの投稿が増加し始める。このころ、イスラエル政府は報復としてガザ地区への空爆を行い、さらなる地上侵攻の開始を示唆していた。

こうしたお互いをテロ組織や過激派組織だと非難するハッシュタグの投稿はその後も相次ぎ、お互いが「テロリスト」「戦争犯罪者」などとする応酬が加速していった。

しかし、同時期から「#イスラエルテロリスト」といった、反対にイスラエルがテロ組織であると非難するハッシュタグの投稿が増加し始める。このころ、イスラエル政府は報復としてガザ地区への空爆を行い、さらなる地上侵攻の開始を示唆していた。

こうしたお互いをテロ組織や過激派組織だと非難するハッシュタグの投稿はその後も相次ぎ、お互いが「テロリスト」「戦争犯罪者」などとする応酬が加速していった。

急増する「#ガザジェノサイド」

このあと、多用されるようになったのが、大量虐殺をあらわす「ジェノサイド」というキーワードだ。イスラエルによるガザ地区の空爆が激しくなってきた10月12日以降、がれきになった家やけがをした子ども、それに遺体の画像とともに「#ガザジェノサイド」というハッシュタグをつけた投稿が増加していた。

ガザ地区の病院が爆撃されたと伝えられた10月17日にも再び増加し、一連の衝突が始まって以降、これまでにリポスト含めておよそ800万件が投稿されたとみられる。

ほかにも「民族浄化」というワードも多く使われるようになっていた。イスラエル建国のきっかけともなった、第2次世界大戦でのユダヤ人のホロコーストの苦難を思い起こさせるもので、現在のイスラエルへの痛切なメッセージとしても発信されていた。

ガザ地区の病院が爆撃されたと伝えられた10月17日にも再び増加し、一連の衝突が始まって以降、これまでにリポスト含めておよそ800万件が投稿されたとみられる。

ほかにも「民族浄化」というワードも多く使われるようになっていた。イスラエル建国のきっかけともなった、第2次世界大戦でのユダヤ人のホロコーストの苦難を思い起こさせるもので、現在のイスラエルへの痛切なメッセージとしても発信されていた。

非難の応酬 どこまで広がる

こうした非難の応酬は、なぜここまで激しくなっているのか。専門家は、ハマスやイスラエル政府が仕掛けるSNS戦略だけでなく、世界に広がっている双方の支援者の存在を指摘する。

エマーソンさん

「海外に住むパレスチナ人の中には、自分たちの民族が直面していることに深い悲しみを感じ、自分たちでビデオを撮り始める人がたくさんいる。ハマスやテロリズムとは関係がない世界中の支援者がメッセージを共有している。一方、イスラエル側では、イスラエルを擁護するためにオンラインで活動するグループを支援する組織的な取り組みや、資金を提供できる非営利団体がアメリカやその他の国にある」

「海外に住むパレスチナ人の中には、自分たちの民族が直面していることに深い悲しみを感じ、自分たちでビデオを撮り始める人がたくさんいる。ハマスやテロリズムとは関係がない世界中の支援者がメッセージを共有している。一方、イスラエル側では、イスラエルを擁護するためにオンラインで活動するグループを支援する組織的な取り組みや、資金を提供できる非営利団体がアメリカやその他の国にある」

そのうえで、双方の非難の応酬やフェイクによって、人々の怒りの感情が増幅され、事態がさらに混迷してしまうおそれがあると指摘した。

「ハマス・イスラエル双方が生々しいイメージを使い、怒りを生み出すという同じ戦略をとった場合、人々の感情がエスカレートしてしまう可能性がある。ナラティブ(物語)や怒りは、それを仕掛けたさまざまなグループの制御を超える可能性があり、怒りの連鎖は、たとえその情報が間違っていたとしても、多くのさまざまな関係者を判断させてしまう可能性がある。このような環境下で、ちょっとしたフェイク情報の拡散は、マッチに火をつけてガソリンの缶に投げ込むようなもので、この紛争をさらにエスカレートさせてしまうことを深く懸念している。事態の動きは非常に速く、フェイクが疑われる映像や画像は後を絶たないが、それを検証する時間はない」

混迷する情報空間 私たちはどうすれば

今回の衝突をめぐっては、全く無関係の戦争の動画やゲームの1シーン、生成AIによる画像など、さまざまなフェイクや誤情報がネット上にあふれ、問題視されている。

それだけにとどまらず、分断した双方が互いの発信を「フェイクである」と断じるような応酬も加速している。

フェイクニュースに詳しい桜美林大学の平和博教授は、こうした事態について、SNSだけでなく各国のメディアなどさまざまなプラットフォームを巻き込むことでさらに複雑化し、情報の汚染が加速していると指摘する。

それだけにとどまらず、分断した双方が互いの発信を「フェイクである」と断じるような応酬も加速している。

フェイクニュースに詳しい桜美林大学の平和博教授は、こうした事態について、SNSだけでなく各国のメディアなどさまざまなプラットフォームを巻き込むことでさらに複雑化し、情報の汚染が加速していると指摘する。

桜美林大学 平和博教授

「フェイクニュースがかなり深刻になってきている中で、プラットフォーム側は逆にビジネスの観点から、メディアが発信するニュースを表示する優先度を下げたり、以前では排除していたようなフェイクニュースを拡散させるアカウントを復活させたりするなどしている。ソーシャルメディアを使った情報戦が、武器としての重要性も高まっている中、それを抑制すべき役割を担うプラットフォーム側が後退をしていて、情報空間の汚染の度合いがより深刻になっている。さらに今回の紛争は、SNSだけでなくマスメディア全体を巻き込んだメディア戦争といえる。『40人の乳児』のケースのように、当初はイスラエル政府が公式に発表し、それをCNNなどのマスメディアが取り上げ、さらにアメリカの大統領のスピーチの中で言及されるも、その後次々に撤回するなど、マスメディアを通して拾われていくとSNSとは比べものにならないようなインパクトを持ち始めてしまう」

「フェイクニュースがかなり深刻になってきている中で、プラットフォーム側は逆にビジネスの観点から、メディアが発信するニュースを表示する優先度を下げたり、以前では排除していたようなフェイクニュースを拡散させるアカウントを復活させたりするなどしている。ソーシャルメディアを使った情報戦が、武器としての重要性も高まっている中、それを抑制すべき役割を担うプラットフォーム側が後退をしていて、情報空間の汚染の度合いがより深刻になっている。さらに今回の紛争は、SNSだけでなくマスメディア全体を巻き込んだメディア戦争といえる。『40人の乳児』のケースのように、当初はイスラエル政府が公式に発表し、それをCNNなどのマスメディアが取り上げ、さらにアメリカの大統領のスピーチの中で言及されるも、その後次々に撤回するなど、マスメディアを通して拾われていくとSNSとは比べものにならないようなインパクトを持ち始めてしまう」

このように情報空間が混迷を極めるなかで、私たち一人一人はどう情報に向き合えばいいのか。平教授は「結論を急ぎ過ぎないこと」が重要だと話した。

平教授

「子どものショッキングな映像などに、感情を揺り動かされてしまうのは仕方がないことだと思う。それでもその事実を、誰が、どのメディアが、どのように報じているのかをいったん冷静になったあとに確認することが重要になってくる。情報のスピードがどんどん早くなっていて、つい手っ取り早い結論に手を出してしまいがちになるけれど、結論を急ぎすぎると、明快な答えをよそおって全く証拠や根拠のない陰謀論にはまってしまうかもしれない。結論がしばらく出ないことにも耐えられる『力』というものを身につけていく必要がある」

「子どものショッキングな映像などに、感情を揺り動かされてしまうのは仕方がないことだと思う。それでもその事実を、誰が、どのメディアが、どのように報じているのかをいったん冷静になったあとに確認することが重要になってくる。情報のスピードがどんどん早くなっていて、つい手っ取り早い結論に手を出してしまいがちになるけれど、結論を急ぎすぎると、明快な答えをよそおって全く証拠や根拠のない陰謀論にはまってしまうかもしれない。結論がしばらく出ないことにも耐えられる『力』というものを身につけていく必要がある」

分断の行方は

自らに都合のよい物語、ナラティブの押しつけと暴走によって深まる対立と分断は、今後、世界をどこに向かわせるのか。

誰もがスマホを手に毎日のようにSNSに触れ、発信する時代に起きた戦争。私たちはその“当事者”として、目を背けることなく、耳を塞ぐこともなく、ただ冷静に向き合っていかなくてはならない。

(10月22日「NHKスペシャル」で放送)

誰もがスマホを手に毎日のようにSNSに触れ、発信する時代に起きた戦争。私たちはその“当事者”として、目を背けることなく、耳を塞ぐこともなく、ただ冷静に向き合っていかなくてはならない。

(10月22日「NHKスペシャル」で放送)

NHKスペシャル ホームページ

科学・文化部記者

島田尚朗

2010年入局

広島・静岡・福岡局を経て現所属。

現在はIT班でAIやメタバースなどのデジタル分野を担当。

島田尚朗

2010年入局

広島・静岡・福岡局を経て現所属。

現在はIT班でAIやメタバースなどのデジタル分野を担当。

メディアイノベーションセンター

斉藤直哉

2010年入局

岡山局、福岡局、科学文化部、ネットワーク報道部を経て、2023年から現所属。

斉藤直哉

2010年入局

岡山局、福岡局、科学文化部、ネットワーク報道部を経て、2023年から現所属。

ネットワーク報道部記者

籏智広太

全国紙、ネットメディアを経て、2023年入局

デジタル調査報道を担当

フェイクニュースや誤情報、ヘイトなど、インターネットをめぐる課題を取材しています。

籏智広太

全国紙、ネットメディアを経て、2023年入局

デジタル調査報道を担当

フェイクニュースや誤情報、ヘイトなど、インターネットをめぐる課題を取材しています。