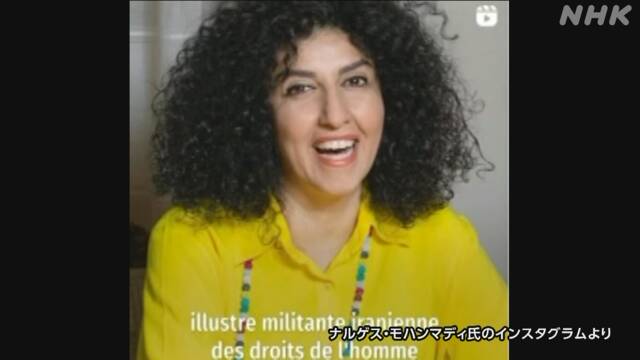

ノルウェーの首都オスロにある選考委員会は、6日、ことしのノーベル平和賞にイランの人権活動家でジャーナリストのナルゲス・モハンマディ氏(51)を選んだと発表しました。

モハンマディ氏は長年、女性の権利の擁護や死刑制度の廃止などを訴えてきましたが、治安を脅かした罪などに問われ、現在も首都テヘランの刑務所で服役しています。

去年、公共の場でのスカーフのかぶり方が不適切だとして逮捕された女性が死亡し、各地に抗議デモが広がると、モハンマディ氏も獄中からSNSなどを通じてデモへの連帯を示してきました。

今回の受賞について、テヘランの市民からは「イランの女性が選ばれたことを誇りに思う」とか「女性が進む道が開かれる」などと、歓迎する声が聞かれました。

一方、政権側は強く反発していて、イラン外務省のキャンアニ報道官は声明を出し「イランに対するヨーロッパの国々の敵対的な政策に沿った政治的な動きで、本来の目的から逸脱している」などと非難しました。

モハンマディ氏がノーベル平和賞に選ばれたことに国際社会の関心が集まる中、今後イランの女性の権利をめぐる状況の改善につながっていくのか、注目されます。

ノーベル平和賞 イランのモハンマディさん受賞 政権側は反発

ことしのノーベル平和賞に、イランで女性の権利の擁護を訴え現在は刑務所で服役している、人権活動家のナルゲス・モハンマディ氏が選ばれました。イランの市民からは歓迎する声が聞かれる一方、政権側は強く反発していて、今後、女性の権利をめぐる状況の改善につながっていくのか、注目されます。

夫のタギ・ラフマニさん「誰もが自由を得る権利を持っている」

ことしのノーベル平和賞に選ばれたモハンマディ氏の夫のタギ・ラフマニさんは、滞在しているフランス・パリで、長男とともに、報道陣の取材に応じました。

ラフマニさんは「これは彼女に対する単なる賞ではなく、女性・生命・自由を掲げてイランで闘っているすべての人のための賞で、この大義のために命を犠牲にし愛する人を失った人たちのための賞だ」と述べ、受賞が決まったことを喜びました。

一方で、妻とは1年以上話しておらず、連絡を取ることも許されていないため、モハンマディ氏の今の状況はわからないとしたうえで「彼女の家族としては、いつか彼女が戻ることが望みだが、何よりも望むのは、すべてのイラン人にとっての自由だ。そのときこそ、私たちを心から喜ばせてくれるだろう」と述べました。

そのうえで「自由はすべての人々にとってよいものだ。欧米諸国だけでなく、誰もが自由を得る権利を持っているはずだ」と述べ、欧米諸国に対し、イランの人たちの自由のために、ともに闘ってほしいと呼びかけました。

また、長男のアリさん(16)は、NHKの取材に対し「母をとても誇りに思っています。母に『自分を許してほしい』と言われることがありますが、そんなことは思っていません。母がいま刑務所にいるのは、イランの人たちや、母国のためだけでなく、私たち子どものためだと思っています」と話していました。

20年前受賞 エバディさん「もう一度 世界の注意を向けさせる」

イランで長年、女性の権利擁護などに尽力して20年前にノーベル平和賞を受賞し、モハンマディ氏のいわば「先輩」にあたる弁護士のシリン・エバディさんは今回の受賞について6日、ロイター通信に対し「この賞はもう一度、イランでの人権侵害、特に、女性に対する差別的な状況に世界の注意を向けさせることになります」と評価しました。

その上で「自由を求める人たちと人権活動家を投獄することでは目的を達成できないことを国が理解することを願います」と述べ、モハンマディ氏をはじめとした政治犯の釈放を改めて政権側に呼びかけました。

米バイデン大統領「モハンマディ氏の声 世界に届いている」

アメリカのバイデン大統領は6日、声明を発表し「イランの女性とすべての人々にふさわしい未来を築こうとするモハンマディ氏の決意は、人権や尊厳のために戦うすべての人々に勇気を与えるものだ。今回の受賞は現在、不当に刑務所に収容されているにもかかわらず自由と平等を求めるモハンマディ氏の声がはっきりと世界に届けられていることを示すものだ」と評価しました。

国連のグテーレス事務総長「闘っている女性たちへの賛辞」

国連のグテーレス事務総長は6日、声明を出し「今回のノーベル平和賞は、イランやそのほかの地域で女性の権利が抑圧されていることを思い起こさせる重要なものだ。この平和賞は、自由や健康、命さえも危険にさらして自分たちの権利のために闘っている、すべての女性たちへの賛辞だ」と評価しました。

テヘラン・ジャーナリスト協会幹部「インパクト考えにくい」

今回の受賞について、イラン国内のジャーナリストで作る「テヘラン・ジャーナリスト協会」の幹部、キャムビズ・ノルジさんはNHKの取材に対し、「イラン社会が発展し、前向きな結果につながることを願う」と期待を示しました。

その一方で「イランのジャーナリストたちは自分たちのやるべき仕事をし、重い犠牲を払ってきたが、それによる目立った成果は得られていない。今回の決定も大きなインパクトをもたらすとは考えにくい」と述べ、人権状況などの改善について厳しい見方を示しました。

専門家「体制側は確実に反発」

イラン情勢に詳しい慶應義塾大学の田中浩一郎教授は、体制側が内政干渉ととらえて態度を硬化させることも懸念されるとしています。

田中教授は「体制側は確実に反発を示すと思う。人権に関わる問題で柔和な対応を示すことはなく、むしろ強い内政干渉ととらえて、かえって強硬な姿勢をとるだろう」と述べました。

そのうえで「運動に関わる人は、国際的な理解が広がっているという受け止め方をすると思う。しかし、状況は変わるわけではなく、直面している問題が変わらないことから、期待は広がらないと思う。この授与がイラン国内外で生じている問題の改善につながるかという観点で見ると、決してその要素はない」と述べ、平和賞の授賞によってただちに状況は改善されれないという、厳しい見方を示しました。