“私は生きていてもいいのかな” 介護人材不足の陰で

「このまま、私は生きていてもいいのかな」

難病と戦う女性の言葉です。

なぜ女性は、こんな言葉を漏らしたのか。

その陰で見えてきたのは「ヘルパーが見つからない」という深刻な現実でした。

(社会部記者 勝又千重子)

難病と戦う女性の言葉です。

なぜ女性は、こんな言葉を漏らしたのか。

その陰で見えてきたのは「ヘルパーが見つからない」という深刻な現実でした。

(社会部記者 勝又千重子)

急に体に異変 難病の発症

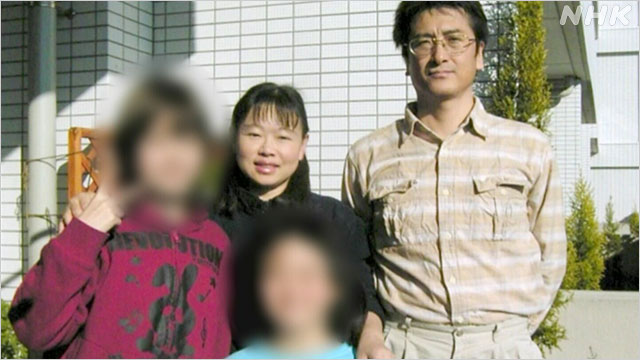

横浜市で暮らす岸川紀美恵さん(62)は、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病、ALSを患っています。

夫と娘2人と暮らし、自宅で介護を受けながら生活しています。

夫と娘2人と暮らし、自宅で介護を受けながら生活しています。

岸川さんが体の異変を初めて感じたのは、16年前の46歳の時。

突然、左手が動かしづらくなったり、足がもつれて転んだりしたため、病院を受診しました。

しかし、原因はすぐには分からず、ALSと診断されたのは1年半後でした。

突然、左手が動かしづらくなったり、足がもつれて転んだりしたため、病院を受診しました。

しかし、原因はすぐには分からず、ALSと診断されたのは1年半後でした。

ヘルパーの助けで生活続ける

2年後には、自分で痰を吐き出すことができなくなり、吸引を開始。痰がのどに詰まると息ができなくなるため、24時間の見守りが必要です。

そこで毎日、利用しているのが「重度訪問介護」です。3つの事業所から、あわせて12人のヘルパーの派遣を受け、交代で昼と夜の7時間ずつ介護を受けています。

そこで毎日、利用しているのが「重度訪問介護」です。3つの事業所から、あわせて12人のヘルパーの派遣を受け、交代で昼と夜の7時間ずつ介護を受けています。

それでも、同居する家族の負担は少なくありません。岸川さんはトイレなどベッドから移動するときにリフトを使います。このためヘルパーがいたとしても、安全に移動するには家族の助けが必要です。

痰の吸引の際もうまく取り切れなかったり、意思の疎通が難しかったりするときは、家族が一緒に対応します。

痰の吸引の際もうまく取り切れなかったり、意思の疎通が難しかったりするときは、家族が一緒に対応します。

岸川さんの介護を担っているヘルパー

「ヘルパーが集まりづらい曜日や時間というのもあって。特に土曜日の日中はほとんどヘルパーがいないですね。ヘルパー自身も子育て世代が多いので、岸川さんに関しても夕食の時間帯や朝の早い時間帯はお食事やトイレの介助はすべてご家族でやっていただいている。私もシフトに十分に入れていないのが現状です」

「ヘルパーが集まりづらい曜日や時間というのもあって。特に土曜日の日中はほとんどヘルパーがいないですね。ヘルパー自身も子育て世代が多いので、岸川さんに関しても夕食の時間帯や朝の早い時間帯はお食事やトイレの介助はすべてご家族でやっていただいている。私もシフトに十分に入れていないのが現状です」

ヘルパーも高齢化で退職

そんな中、岸川さんが直面したのがヘルパーの退職です。週に2日、昼間の担当をしていたヘルパーが、高齢を理由に引退を申し出たのです。

それでも説得して、なんとか続けてもらっていましたが、2年前、ついに退職しました。

それでも説得して、なんとか続けてもらっていましたが、2年前、ついに退職しました。

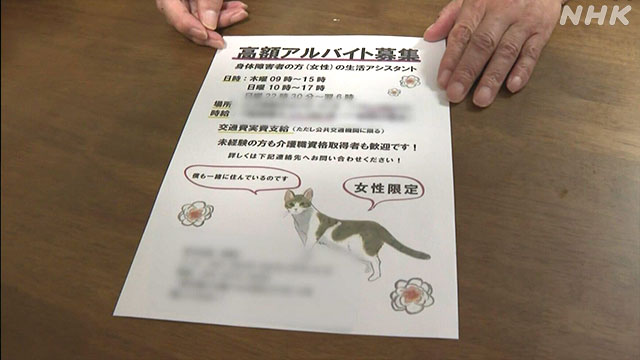

困り果てた家族3人でできたことは、手作りのチラシを作ること。

このチラシを自宅周辺に配って、懸命にヘルパーを探しましたが、今も代わりのヘルパーは見つかっていません。

このチラシを自宅周辺に配って、懸命にヘルパーを探しましたが、今も代わりのヘルパーは見つかっていません。

岸川さんの夫 忠彦さん

「昔よりもヘルパーさんが見つかりにくくなっていると感じます。引退した人のほかにも70歳近いヘルパーさんもいるので、いつまでもお願いするわけにはいかない。私自身も歳をとり、介護を今まで当たり前にできていたり、やっても疲れを感じなかったりしたのが、だんだんと疲れを感じるようになってきました。共に介護する娘の人生にも影響を及ぼしてしまっているので、申し訳ない気持ちもあります」

「昔よりもヘルパーさんが見つかりにくくなっていると感じます。引退した人のほかにも70歳近いヘルパーさんもいるので、いつまでもお願いするわけにはいかない。私自身も歳をとり、介護を今まで当たり前にできていたり、やっても疲れを感じなかったりしたのが、だんだんと疲れを感じるようになってきました。共に介護する娘の人生にも影響を及ぼしてしまっているので、申し訳ない気持ちもあります」

家族の疲れた顔を見るのがつらい

岸川さんはいま、透明の文字盤を使って、視線やまばたきでコミュニケーションをとっています。

ヘルパーが見つからない現状について、質問すると答えてくれたのが、冒頭で紹介した言葉でした。これまで家族にも伝えたことがなかったという胸の内でした。

ヘルパーが見つからない現状について、質問すると答えてくれたのが、冒頭で紹介した言葉でした。これまで家族にも伝えたことがなかったという胸の内でした。

「家族の疲れた顔を見るのがつらいし、体が心配です。このままヘルパーさんが見つからなければ、私は生きていてもいいのかなと思う」

依頼来ても受けられるのは4割

訪問介護ヘルパーの不足は今、全国に広がっています。

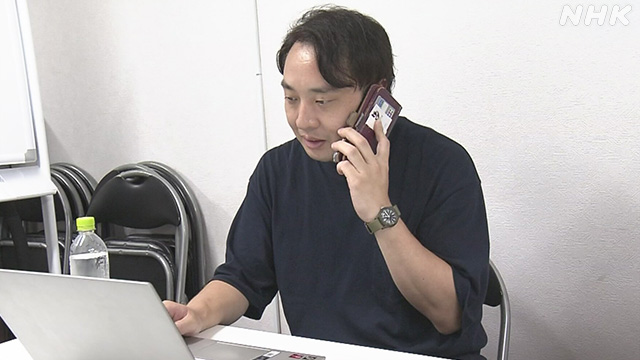

47都道府県で重度訪問介護の事業を展開する会社の都内にある事業所を訪ねました。ここでも毎日のように、ヘルパーの派遣依頼が届くといいます。

47都道府県で重度訪問介護の事業を展開する会社の都内にある事業所を訪ねました。ここでも毎日のように、ヘルパーの派遣依頼が届くといいます。

しかし、ことし6月までの半年間、関東地区の事業所を中心に寄せられた124件の依頼のうち、受けることができたのは49件。およそ4割にとどまっています。

ヘルパーの不足は、特に医療的ケアが必要になる重度訪問介護で深刻だと事業所のマネージャーが明かしました。

ヘルパーの不足は、特に医療的ケアが必要になる重度訪問介護で深刻だと事業所のマネージャーが明かしました。

ホームケア土屋 坂本友志エリアマネージャー

「医療的ケアといわれる在宅での吸引だったり経管栄養をしなければいけないとか、その部分で人が集まりにくい側面もある。多くの方を助けたいという思いはもちろん強いんですが、理想と現実のところで私自身も苦悩しているところは大きいです」

「医療的ケアといわれる在宅での吸引だったり経管栄養をしなければいけないとか、その部分で人が集まりにくい側面もある。多くの方を助けたいという思いはもちろん強いんですが、理想と現実のところで私自身も苦悩しているところは大きいです」

この会社では、重度訪問介護を担える人材を増やそうとヘルパーを目指す人に、痰の吸引や胃ろうでの栄養の注入ができる資格の取得にかかる費用を負担しています。

それでも人材は限られ、需要に供給が追いついていない状態が続いています。

それでも人材は限られ、需要に供給が追いついていない状態が続いています。

延命の選択につながることも

ヘルパーの不足は、利用者にとってどのような影響があるのか。重度訪問介護の現状に詳しい専門家は、厳しい現実を指摘します。

国際医療福祉大学大学院 石山麗子教授

「特に、ALSの患者は筋肉が動かなくなってきて、呼吸ができない状態になると呼吸器を装着して延命を望む選択をする人と、そのまま自分の病気の進行に合わせて亡くなる方がいます。重度訪問介護が受けられるだけのヘルパーの数が確保され、自治体から重度訪問介護の費用を十分に支給されるといった安心感がない限りは、家族のことを考えて、本当は延命をしたい気持ちがあっても、生きることを選択しない可能性も出てくると思います。本当に悲しいことです」

「特に、ALSの患者は筋肉が動かなくなってきて、呼吸ができない状態になると呼吸器を装着して延命を望む選択をする人と、そのまま自分の病気の進行に合わせて亡くなる方がいます。重度訪問介護が受けられるだけのヘルパーの数が確保され、自治体から重度訪問介護の費用を十分に支給されるといった安心感がない限りは、家族のことを考えて、本当は延命をしたい気持ちがあっても、生きることを選択しない可能性も出てくると思います。本当に悲しいことです」

高齢者の訪問介護 求人倍率は施設と比べ4倍の差

訪問介護を担うヘルパーの不足。影響は介護を必要とする高齢者にも及んでいます。

いま施設ではなく、在宅で介護を希望する高齢者は増えています。そんな高齢者を支えるヘルパーも担い手が足りていないのです。

求職者1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率でみても、それは明確に表れています。

いま施設ではなく、在宅で介護を希望する高齢者は増えています。そんな高齢者を支えるヘルパーも担い手が足りていないのです。

求職者1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率でみても、それは明確に表れています。

倍率が高ければ高いほど、人手が不足していることを示しますが、2022年度の高齢者施設のヘルパーの有効求人倍率は、3.79倍。

訪問介護ヘルパーの求人倍率は、実にその4倍の15.53倍にのぼっているのです。

訪問介護ヘルパーの求人倍率は、実にその4倍の15.53倍にのぼっているのです。

求職者が施設介護を選ぶ傾向

何がネックになっているのか。8月に訪ねたのが、福岡県で開かれた福祉の仕事業界の就職フェアです。

参加者は、福祉の仕事を求める19歳から73歳までの200人以上。

いろいろな人に話を聞くと、多くの求職者が求めていたのは訪問介護ではなく、施設での介護の仕事でした。

参加者は、福祉の仕事を求める19歳から73歳までの200人以上。

いろいろな人に話を聞くと、多くの求職者が求めていたのは訪問介護ではなく、施設での介護の仕事でした。

記者:「どんな仕事を探しているんですか?」

女性:「デイサービスの仕事です」

記者:「お話聞かれていたのが訪問介護も行っている事業所でしたね」

女性:「訪問介護は1対1で個人の家に1人で行くのは不安が大きいです。家族との関係がうまくいくのか、利用者のニーズにあった対応ができるのか、トラブルに1人で対応できる自信がないです」

女性:「デイサービスの仕事です」

記者:「お話聞かれていたのが訪問介護も行っている事業所でしたね」

女性:「訪問介護は1対1で個人の家に1人で行くのは不安が大きいです。家族との関係がうまくいくのか、利用者のニーズにあった対応ができるのか、トラブルに1人で対応できる自信がないです」

専門学校の学生

「僕は学校を卒業したら特別養護老人ホームでの仕事をしようと思っていて、それを中心に説明を聞きました。学校の先生にも勧められたので」

「僕は学校を卒業したら特別養護老人ホームでの仕事をしようと思っていて、それを中心に説明を聞きました。学校の先生にも勧められたので」

多くのヘルパーが働く施設介護に比べ、1対1で介護を行うのが訪問介護の特徴です。

訪問介護は、利用者の急な体調の変化などにも1人で対応することが求められ、豊富な経験が必要と考えられています。

このため介護の仕事に興味がある求職者でもハードルが高いという印象でした。

訪問介護は、利用者の急な体調の変化などにも1人で対応することが求められ、豊富な経験が必要と考えられています。

このため介護の仕事に興味がある求職者でもハードルが高いという印象でした。

訪問介護ヘルパーに特化した支援を

こうした現状に対して、国も手をこまねいている訳ではありません。施設で働くヘルパーを含めた賃金の引き上げや資格取得のための貸付金など、対策を打ち出しています。

専門家はその上で、訪問介護に特化して人材を集める仕組みが必要だと指摘します。

専門家はその上で、訪問介護に特化して人材を集める仕組みが必要だと指摘します。

国際医療福祉大学大学院 石山麗子教授

「例えば、利用者の自宅までの移動の経費を介護報酬で別に負担することで、移動時間にも対価が支払われることは大切だと思います。さらに利用者が入院して仕事が無くなったとしても収入を確保できる仕組みづくりも重要です。働き手が訪問介護を選びやすい環境にしなければ、近い将来、訪問介護という方法の介護は立ち行かなくなるおそれがあるのです」

「例えば、利用者の自宅までの移動の経費を介護報酬で別に負担することで、移動時間にも対価が支払われることは大切だと思います。さらに利用者が入院して仕事が無くなったとしても収入を確保できる仕組みづくりも重要です。働き手が訪問介護を選びやすい環境にしなければ、近い将来、訪問介護という方法の介護は立ち行かなくなるおそれがあるのです」

誰もがいつかは歳をとり、ヘルパーの手助けが必要になるかもしれません。

その時に、誰もが自分らしい生活ができるような態勢をどう作るのか、早急な対策が求められていると思います。

その時に、誰もが自分らしい生活ができるような態勢をどう作るのか、早急な対策が求められていると思います。

社会部記者

勝又千重子

平成22年入局

山口局、仙台局を経て社会部で厚生労働省を担当

難病患者や障害者の取材をしています

勝又千重子

平成22年入局

山口局、仙台局を経て社会部で厚生労働省を担当

難病患者や障害者の取材をしています

“働き手クライシス”~あなたの声を聞かせてください~

皆さんの身近で起きている担い手不足の現状を「働き手クライシス」と名付け、取材を続けています。新しい情報や取り組み、ご意見、ご感想などを、こちらからお寄せください。