出産費用の値上げラッシュ 妊婦のモヤモヤと病院の苦悩

来年に出産を控え、病院から説明を受けていた矢先。記者の私は思わず、「えっ?」と聞き返してしまいました。

「この春から(出産費用を)値上げしました」と告げられたからです。費用の総額は50万円以上にのぼる見通しでした。

いま、出産費用の値上げが全国で相次いでいます。いったいなぜでしょうか?(NHK松山放送局 記者 荒川真帆)

「この春から(出産費用を)値上げしました」と告げられたからです。費用の総額は50万円以上にのぼる見通しでした。

いま、出産費用の値上げが全国で相次いでいます。いったいなぜでしょうか?(NHK松山放送局 記者 荒川真帆)

「出産は、安くない」

2人目の妊娠がわかったのはことし春先。嬉しく感じたのと同時に、当初は「今のタイミングで良かった!」とも思いました。

出産費用は自己負担が原則ですが、公的医療保険から給付される「出産育児一時金」がこの4月から増額に。国の少子化対策の一環で、50万円に引き上げられていたからです。

1人目の出産時には従来の42万円が支給されましたが、この一時金だけでまかなうことはできなかった経験があります。

出産費用は年々上昇し、いまや全国平均は48万円超え(2022年度・厚労省調査)。地域によって費用にばらつきはありますが、東京都心部に住む友人などからは「10万、20万円を自己負担した」との話もよく耳にしていました。

1人目の出産時には従来の42万円が支給されましたが、この一時金だけでまかなうことはできなかった経験があります。

出産費用は年々上昇し、いまや全国平均は48万円超え(2022年度・厚労省調査)。地域によって費用にばらつきはありますが、東京都心部に住む友人などからは「10万、20万円を自己負担した」との話もよく耳にしていました。

「出産は安くない」と痛感していた私。一時金が増額されれば負担が減るだろうと考えていました。

ところが、冒頭のように病院からは出産費用を値上げするとの説明が……。値上げ幅は5万円ほどとのことでしたが、「これでは一時金増額の意味がないのでは」と拍子抜けしました。

ところが、冒頭のように病院からは出産費用を値上げするとの説明が……。値上げ幅は5万円ほどとのことでしたが、「これでは一時金増額の意味がないのでは」と拍子抜けしました。

出産まであと1ヶ月で値上げ

取材してみると、私と同じような気持ちを抱いた人は少なくないようです。

話を聞かせてくれたのは25歳の母親です。ことし4月、愛媛県内の医療機関で長女を出産しました。

出産予定日まで残り1ヶ月あまりとなったころ、病院から突然、出産費用の値上げを告げられたといいます。値上げ額はおよそ5万円でした。

出産予定日まで残り1ヶ月あまりとなったころ、病院から突然、出産費用の値上げを告げられたといいます。値上げ額はおよそ5万円でした。

母親

「病院の待合室にいたら職員の方から小さな紙を渡されて、『値上げ』と書いてありました。お産の予約をしたのは妊娠3ヶ月ごろでだいぶ前でしたが、出産直前でもこんなに値段が変わるんだと驚きました。転院できるタイミングでもなかったですし、私も『わかりました』と病院の説明を受け入れることしかできませんでした」

「病院の待合室にいたら職員の方から小さな紙を渡されて、『値上げ』と書いてありました。お産の予約をしたのは妊娠3ヶ月ごろでだいぶ前でしたが、出産直前でもこんなに値段が変わるんだと驚きました。転院できるタイミングでもなかったですし、私も『わかりました』と病院の説明を受け入れることしかできませんでした」

その後、無事に出産した女性。退院時、最終的な請求は55万円でした。「出産育児一時金」だけではまかなえず、5万円を自己負担したといいます。病院からは最後まで値上げの詳細な説明はなく、「疑問が残った」と話しました。

母親

「出産を安全に終えられて病院にも感謝しているんですが、こんなにお金がかかるんだなと思いました。私たち夫婦もまだ20代で貯金が多いわけでもないですし、出産費用の負担が少しでも減れば、ほかの育児に使うお金に回せるのになと。一時金の名称には『育児』も入っていますけど、出産費用に全部消えるので、実態は違うんだなと感じました」

「出産を安全に終えられて病院にも感謝しているんですが、こんなにお金がかかるんだなと思いました。私たち夫婦もまだ20代で貯金が多いわけでもないですし、出産費用の負担が少しでも減れば、ほかの育児に使うお金に回せるのになと。一時金の名称には『育児』も入っていますけど、出産費用に全部消えるので、実態は違うんだなと感じました」

全国で相次ぐ値上げ

女性の話におおいに共感した私。こうした出産費用の値上げは、全国で相次いでいるようです。

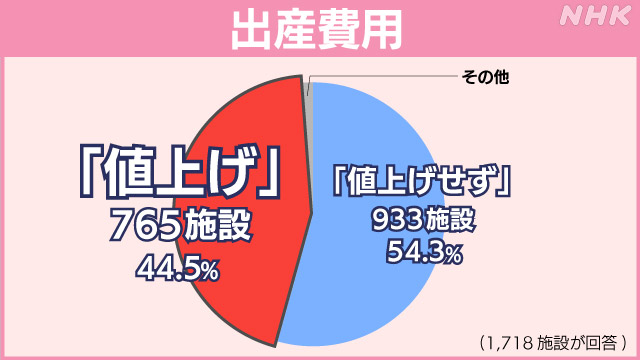

厚生労働省が医療機関などを対象に調査した結果、去年4月からことし4月までの間に値上げした施設は765。全体の4割を占めます。

厚生労働省が医療機関などを対象に調査した結果、去年4月からことし4月までの間に値上げした施設は765。全体の4割を占めます。

また、今後の価格改定について「値上げを予定」と回答した施設は457、「検討中」が479に上りました。

すでに値上げをした医療機関の、詳細な増額の金額までは調査されていませんが、ホームページなどを見てみると、3万円から5万円のところが多かったです。

「X(旧ツイッター)」上では、出産育児一時金の増額に触れて、「便乗値上げだ」などの声も多く投稿されていました。

すでに値上げをした医療機関の、詳細な増額の金額までは調査されていませんが、ホームページなどを見てみると、3万円から5万円のところが多かったです。

「X(旧ツイッター)」上では、出産育児一時金の増額に触れて、「便乗値上げだ」などの声も多く投稿されていました。

苦境に立つ病院

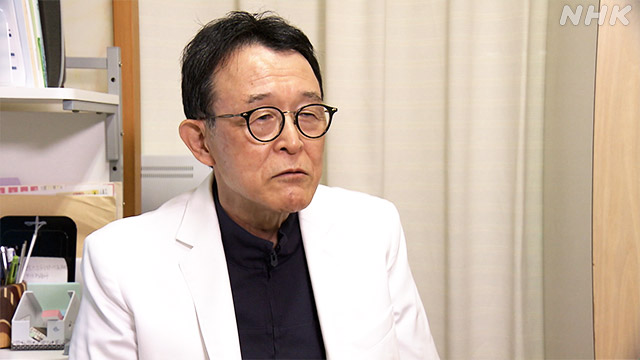

値上げの理由は何なのでしょうか。取材を進めると、愛媛県松山市にある産婦人科クリニックの院長が話をしてくれました。

「値上げは便乗との声もありますが、どうなんでしょうか?」と率直に疑問をぶつけてみると、院長はため息交じりにこう話しました。

「値上げは便乗との声もありますが、どうなんでしょうか?」と率直に疑問をぶつけてみると、院長はため息交じりにこう話しました。

「批判が出ているのは承知していますが、正直なところ、経営的に悲鳴を上げている状態です」

いったい、どういうことでしょうか。院長はその最大の要因は、お産の急激な減少にあると語りました。

産婦人科クリニックの院長

「15年ほど前までは、私たちのクリニックでも年間800人を超えるお産がありましたが、去年は600人台まで減少しました。では、病院の人手や体制を縮小できるかというと、それはできません。お産はいつ来るかわかりませんし、新生児の急変がないかどうか、24時間備えておく必要があるからです。看護師や助産師は従来通り配置しておかないといけないんです。そして、いまは出産年齢が高齢化している。産前産後のさまざまなリスクに備えるため、検査や手間が増えているのが実情です」

「15年ほど前までは、私たちのクリニックでも年間800人を超えるお産がありましたが、去年は600人台まで減少しました。では、病院の人手や体制を縮小できるかというと、それはできません。お産はいつ来るかわかりませんし、新生児の急変がないかどうか、24時間備えておく必要があるからです。看護師や助産師は従来通り配置しておかないといけないんです。そして、いまは出産年齢が高齢化している。産前産後のさまざまなリスクに備えるため、検査や手間が増えているのが実情です」

さらに院長は「この数年、新たに求められるようになった対応もある」と話しました。それが「産後ケア」の充実です。

母親が宿泊を伴って子どもを助産師に預け、一時的に休むことができたり、育児のアドバイスを受けられたりする産後のサポートで、この数年、需要が増しているといいます。

母親が宿泊を伴って子どもを助産師に預け、一時的に休むことができたり、育児のアドバイスを受けられたりする産後のサポートで、この数年、需要が増しているといいます。

許可を得て、取材に訪れてみると……。

病院には生後3ヶ月の男の子を抱えた、30代の女性の姿がありました。助産師との面談で、「病院に一泊してゆっくり眠ることができました」と話した一方、「これからしっかり母乳を飲んでくれるのかどうか、一番不安です」と悩みを打ち明けていました。

これに対し助産師は、「赤ちゃんがおっぱいを飲んでいる量を量ってみたら、とてもよく飲めていました。この調子で大丈夫ですよ」などと笑顔で応じていました。

面談後、助産師はこう話します。

病院には生後3ヶ月の男の子を抱えた、30代の女性の姿がありました。助産師との面談で、「病院に一泊してゆっくり眠ることができました」と話した一方、「これからしっかり母乳を飲んでくれるのかどうか、一番不安です」と悩みを打ち明けていました。

これに対し助産師は、「赤ちゃんがおっぱいを飲んでいる量を量ってみたら、とてもよく飲めていました。この調子で大丈夫ですよ」などと笑顔で応じていました。

面談後、助産師はこう話します。

「周りの誰にも助けを求められず、一人で悩みを抱え込んでいる産後の女性は結構来られます。思い悩んでいることをすべて吐き出せるように向き合っていますが、最近はこういう仕事が増えてきましたね」

確かに、私も1人目の出産の際には、近隣の産婦人科で「産後ケア」を頼ったことがあります。コロナ禍で親族間の行き来ができず、初めての育児に戸惑いと孤独を感じていたため、とても助けられました。

家族の形が複雑化するなかで、お産施設に求められる役割は、以前より増しているのかもしれません。

家族の形が複雑化するなかで、お産施設に求められる役割は、以前より増しているのかもしれません。

病院は経費削減に取り組むも……

こうしたなか、院長は経費削減にも力を入れてきたと話します。

人件費は削れないため、節電のほか、業者に発注してきたエアコンの掃除や手入れ、病室にあるカーテンのクリーニングは職員みずからが実施するなど、固定費の見直しを図ってきたそうです。

しかし、毎年1千万単位でかかる医療機器の設備更新、さらには電気代や物価の高騰などが重なり、経費はこの10年で倍近くに増加。最近では赤字に転じる年もあったといいます。

しかし、毎年1千万単位でかかる医療機器の設備更新、さらには電気代や物価の高騰などが重なり、経費はこの10年で倍近くに増加。最近では赤字に転じる年もあったといいます。

妊婦の負担が重くならないよう、出産費用は配慮してきましたが、出産育児一時金が増額されたことし4月から、5万円あまりの値上げに踏み切りました。院長は肩を落としてこう語ります。

産婦人科クリニックの院長

「お産の数が減り、経費があがるということは、ほとんどプラスは出ません。経費削減といってもギリギリでやっているので、それ以上やると安全面が担保できなくなります。妊婦さんには申し訳ないですが、費用を上げさせて頂いたところです」

「お産の数が減り、経費があがるということは、ほとんどプラスは出ません。経費削減といってもギリギリでやっているので、それ以上やると安全面が担保できなくなります。妊婦さんには申し訳ないですが、費用を上げさせて頂いたところです」

このクリニックでは、値上げ後の最終的な自己負担は、従来より2万円ほど少なくなるよう配慮したとのことですが、ほかの医療機関への取材でも、「経営は火の車」「将来の展望がない」などと深刻な声が聞かれ、値上げに踏み切ったところは多いようでした。

最後に、院長は淡々とこう話しました。

最後に、院長は淡々とこう話しました。

産婦人科クリニックの院長

「少子化にすぐに歯止めがかからないであろうことを考えれば、今回も一時的にしのげるかなという程度です。なんとか踏みとどまりたいと思ってはいるんですが」

「少子化にすぐに歯止めがかからないであろうことを考えれば、今回も一時的にしのげるかなという程度です。なんとか踏みとどまりたいと思ってはいるんですが」

専門家「今までの制度を一度見直す必要」

院長のクリニックは開業して60年以上。地元では誰しもが知る有名な産婦人科のひとつですが、「産婦人科はいま一番厳しいかもしれない」とたびたび口にし、私はとても驚きました。

さらに、コロナ禍で少子化が加速したことで経営的な体力が持たず、出産の取り扱いをやめたり、閉院したりする医療機関も出てきているといいます。

一方で、出産費用の値上げが続いては妊婦にとっては本末転倒。困ってしまいます。

こうした事態を専門家はどう見ているのでしょうか。出産費用の研究を行ってきた日本大学医学部の田倉智之教授は、これまでの日本の出産費用の支援制度のあり方を見直す時期にきていると話します。

さらに、コロナ禍で少子化が加速したことで経営的な体力が持たず、出産の取り扱いをやめたり、閉院したりする医療機関も出てきているといいます。

一方で、出産費用の値上げが続いては妊婦にとっては本末転倒。困ってしまいます。

こうした事態を専門家はどう見ているのでしょうか。出産費用の研究を行ってきた日本大学医学部の田倉智之教授は、これまでの日本の出産費用の支援制度のあり方を見直す時期にきていると話します。

日本大学医学部 田倉智之教授

「出産育児一時金が増額されると、経営が厳しい病院は値上げに対する抵抗感がなくなり、結果としてまた出産費用を値上げするという事態が繰り返されてきました。少子化が進んでいることを考えると、今までの制度のあり方や支援の方法を、関係者全員で一度見直す必要があります」

「出産育児一時金が増額されると、経営が厳しい病院は値上げに対する抵抗感がなくなり、結果としてまた出産費用を値上げするという事態が繰り返されてきました。少子化が進んでいることを考えると、今までの制度のあり方や支援の方法を、関係者全員で一度見直す必要があります」

そのうえで、田倉教授が挙げたのが「出産費用の保険適用」です。

出産は「病気やけがではない」との理由から、原則、公的な保険は適用されませんが、政府はいま、出産費用についても通常の医療と同様に保険適用ができないか、検討しています。

適用されれば、値上げに歯止めがかかることや、地域によって20万円もの差がある費用が全国一律になることなどが期待されますが、田倉教授はこうした動きを踏まえて次のように話しました。

出産は「病気やけがではない」との理由から、原則、公的な保険は適用されませんが、政府はいま、出産費用についても通常の医療と同様に保険適用ができないか、検討しています。

適用されれば、値上げに歯止めがかかることや、地域によって20万円もの差がある費用が全国一律になることなどが期待されますが、田倉教授はこうした動きを踏まえて次のように話しました。

日本大学医学部 田倉智之教授

「保険適用になれば公益性の観点から、国民全体で公平に出産を支えていこうというメッセージがより大きく出ていくことになります。一方で、全国一律の費用になると、地域によっては経営が立ちゆかなくなる医療機関や施設も出かねません。国民の経済負担や病院の経営安定性など、制度の長所・短所をきちっと議論しておく必要があります。そのうえで、出産は単なる子育ての『入り口』に過ぎません。その後の長い期間での子育て支援がなければ、少子化が反転することは期待できない可能性があります。大きな政策パッケージのなかで『出産』に対する施策とその効果を見極める議論が必要で、いまが大きな曲がり角でしょう。少子化反転にはかなり時間がかかり、相当な危機意識を持つ必要があります」

「保険適用になれば公益性の観点から、国民全体で公平に出産を支えていこうというメッセージがより大きく出ていくことになります。一方で、全国一律の費用になると、地域によっては経営が立ちゆかなくなる医療機関や施設も出かねません。国民の経済負担や病院の経営安定性など、制度の長所・短所をきちっと議論しておく必要があります。そのうえで、出産は単なる子育ての『入り口』に過ぎません。その後の長い期間での子育て支援がなければ、少子化が反転することは期待できない可能性があります。大きな政策パッケージのなかで『出産』に対する施策とその効果を見極める議論が必要で、いまが大きな曲がり角でしょう。少子化反転にはかなり時間がかかり、相当な危機意識を持つ必要があります」

少子化反転できるか

去年1年間に生まれた日本人の子どもは77万人あまりと、国が統計を取り始めて以来、過去最低を記録しました。

少子化が深刻化する中、田倉教授が指摘するように、従来の制度や考え方の枠組みでは、出産費用の問題も各医療機関のあり方も対処できないところまで来ているように感じました。

岸田総理の掲げる「異次元の少子化対策」が、本当に「異次元」となるのか。その行方を、私もいち当事者として引き続き注視していきたいと思います。

少子化が深刻化する中、田倉教授が指摘するように、従来の制度や考え方の枠組みでは、出産費用の問題も各医療機関のあり方も対処できないところまで来ているように感じました。

岸田総理の掲げる「異次元の少子化対策」が、本当に「異次元」となるのか。その行方を、私もいち当事者として引き続き注視していきたいと思います。

松山放送局記者

荒川真帆

新潟県上越市出身 08年入局

長崎局、大阪局、社会部などを経て現所属

文科省など教育分野ほか、霞ヶ関官僚の「働き方」取材などを担当

一児の母

荒川真帆

新潟県上越市出身 08年入局

長崎局、大阪局、社会部などを経て現所属

文科省など教育分野ほか、霞ヶ関官僚の「働き方」取材などを担当

一児の母