EVなぜ普及しない? 鍵を握る充電

EV=電気自動車の国内での販売が本格的に始まってから10年余。

最近では、乗ったことがあるという人も、徐々に増えてきているのではないでしょうか。

ただ、街なかで見かける充電器の数はまだまだ十分とは言いがたく、日本でEVの普及が進まない背景の1つとされています。

そんな充電への不安を解消するかもしれない新しい技術の普及・開発が進んでいます。

将来を見据えた夢のような技術も?

(経済部記者 野口佑輔/サタデーウオッチ9 長野幸代・千葉柚子)

最近では、乗ったことがあるという人も、徐々に増えてきているのではないでしょうか。

ただ、街なかで見かける充電器の数はまだまだ十分とは言いがたく、日本でEVの普及が進まない背景の1つとされています。

そんな充電への不安を解消するかもしれない新しい技術の普及・開発が進んでいます。

将来を見据えた夢のような技術も?

(経済部記者 野口佑輔/サタデーウオッチ9 長野幸代・千葉柚子)

EVに興味あるけど…不安は充電

今月からEVのカーシェアリングサービスが始まった群馬県庁。

駐車場には、県が導入したSUVタイプのEVが並びます。

駐車場には、県が導入したSUVタイプのEVが並びます。

平日は公用車として使われるこれらの車両、休日には住民や観光客向けに貸し出され、利用者は専用のアプリを通じて予約する仕組みです。

県によると休日は1日6、7組がサービスを利用しています。

実際に利用者に聞いてみると、観光目的に加え、EVに乗ること自体が目的だという人もいました。

県によると休日は1日6、7組がサービスを利用しています。

実際に利用者に聞いてみると、観光目的に加え、EVに乗ること自体が目的だという人もいました。

利用者

「EVは初めてで、1度どんな性能か確かめてみたいと思って借りました。きょうは山を登って坂道でどれぐらい加速ができるか確認してみたい」

「EVは初めてで、1度どんな性能か確かめてみたいと思って借りました。きょうは山を登って坂道でどれぐらい加速ができるか確認してみたい」

用意されたEVは全部で20台。

その動力源にはすべて、太陽光や水力など、再生可能エネルギー由来の電力が使われているそうです。

脱炭素化の機運が高まる中、二酸化炭素の排出量削減に貢献できる事も、EVのカーシェアサービス導入のねらいだといいます。

一方、EVを自家用車などとして所有する場合に気になるのは“充電の利便性”。

試し乗りをしに来たという別の利用者は、EVに関心はあるものの、まだ購入には踏み切れないと言います。

その動力源にはすべて、太陽光や水力など、再生可能エネルギー由来の電力が使われているそうです。

脱炭素化の機運が高まる中、二酸化炭素の排出量削減に貢献できる事も、EVのカーシェアサービス導入のねらいだといいます。

一方、EVを自家用車などとして所有する場合に気になるのは“充電の利便性”。

試し乗りをしに来たという別の利用者は、EVに関心はあるものの、まだ購入には踏み切れないと言います。

利用者

「充電器が街なかにもまだそんなにないので、もう少し増えてからかなと。充電できなかった時に動かなくなると不便なので、そういった面では不安に思います」

「充電器が街なかにもまだそんなにないので、もう少し増えてからかなと。充電できなかった時に動かなくなると不便なので、そういった面では不安に思います」

EV普及遅れる日本 充電設備も広がらず

日本では、中国や欧米と比較しても、EVの普及がまだまだ進んでいません。

調査会社「マークラインズ」の推計によると、去年1年間に販売された新車に占めるEVの割合は、中国が18.6%。

ヨーロッパでも10.8%。

アメリカは5.6%。

これに対して日本はというと、1.3%という状況です。

調査会社「マークラインズ」の推計によると、去年1年間に販売された新車に占めるEVの割合は、中国が18.6%。

ヨーロッパでも10.8%。

アメリカは5.6%。

これに対して日本はというと、1.3%という状況です。

なぜ日本でEVの数が少ないのか。

その背景の1つに、充電設備がなかなか増えない現状もあります。

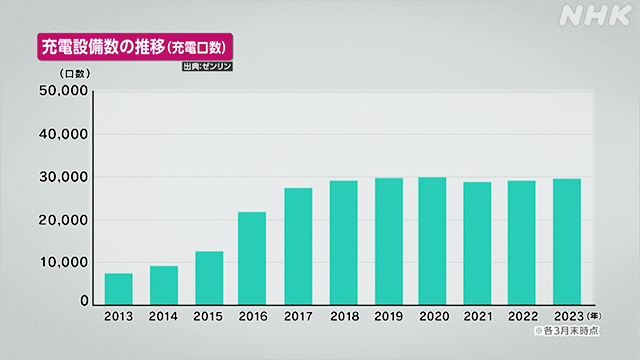

街なかのEV充電器、実は、地図会社の調べによると、最近はほとんど増えていません。

その背景の1つに、充電設備がなかなか増えない現状もあります。

街なかのEV充電器、実は、地図会社の調べによると、最近はほとんど増えていません。

全国の設置数はことし3月時点でおよそ3万口。

5年前からほとんど変わっていないのです。

施設の維持にコストがかかることや、老朽化などが理由にあげられています。

一方、EVが急速に普及する中国では、公共用充電器の数は176万基(2022年)。

日本より面積の小さいオランダでも12.4万基が整備されていて、日本の充電器設置数がまだまだ十分と言いがたいのが現状です。

となると、いざEVに乗ろうにも、目的地までの間に充電器はあるのか、電池切れを起こさずにたどり着けるのか…。

不安を抱える人が多くても、不思議ではありません。

5年前からほとんど変わっていないのです。

施設の維持にコストがかかることや、老朽化などが理由にあげられています。

一方、EVが急速に普及する中国では、公共用充電器の数は176万基(2022年)。

日本より面積の小さいオランダでも12.4万基が整備されていて、日本の充電器設置数がまだまだ十分と言いがたいのが現状です。

となると、いざEVに乗ろうにも、目的地までの間に充電器はあるのか、電池切れを起こさずにたどり着けるのか…。

不安を抱える人が多くても、不思議ではありません。

EV普及のカギ “電欠”救う新対策

こうした中で、EV充電への不安を解決するかもしれない新しい技術が、いま注目を集めています。

それが、これまでのような固定式ではなく、持ち運び可能なタイプの充電器。

一体どんなものなのか、販売している茨城県つくば市の商社を訪ねました。

実物を見せてもらうと、充電器は箱形で、横幅は70センチほど、奥行きと高さは30センチほど。

それが、これまでのような固定式ではなく、持ち運び可能なタイプの充電器。

一体どんなものなのか、販売している茨城県つくば市の商社を訪ねました。

実物を見せてもらうと、充電器は箱形で、横幅は70センチほど、奥行きと高さは30センチほど。

花などを育てるプランターのようなサイズ感です。

左右には取っ手がついていて、重量は30キロほど。

実際に持ってみましたが、成人男性が1人で何とか持ち上げられるほどの重さでした。

左右には取っ手がついていて、重量は30キロほど。

実際に持ってみましたが、成人男性が1人で何とか持ち上げられるほどの重さでした。

この充電器の使用が想定されているのは、ガス欠ならぬ“電欠”が発生した時。

つまり、周りに充電器のない場所でEVが電池切れを起こしたとき、次の充電スポットまでつなぐために充電する、という使い方がメインだそう。

最大4つまで連結させて充電することができ、その場合は40分の充電で走行できる距離はおよそ80キロ。

つまり、周りに充電器のない場所でEVが電池切れを起こしたとき、次の充電スポットまでつなぐために充電する、という使い方がメインだそう。

最大4つまで連結させて充電することができ、その場合は40分の充電で走行できる距離はおよそ80キロ。

急速充電タイプのため、家庭用に普及している固定式より短時間で充電が可能だということです。

販売は法人向けで、JAF=日本自動車連盟も先月から、ロードサービスで試験導入しています。

商社では、いずれは保険会社とも連携し、自動車保険の付帯サービスでの導入も目指すとしています。

また、今月からは、利用者の求めに応じ、駐車中のEVに駆けつけて充電するサービスの実証実験も開始。

事業の幅を広げ、EVの本格的な普及に備える構えです。

販売は法人向けで、JAF=日本自動車連盟も先月から、ロードサービスで試験導入しています。

商社では、いずれは保険会社とも連携し、自動車保険の付帯サービスでの導入も目指すとしています。

また、今月からは、利用者の求めに応じ、駐車中のEVに駆けつけて充電するサービスの実証実験も開始。

事業の幅を広げ、EVの本格的な普及に備える構えです。

商社のプロジェクトマネージャー 川井宏郎さん

「ガソリン車からEVに乗り換えるユーザーが気になるポイントが電欠だと思うので、この製品でEVの普及に貢献していきたい。固定式の充電器が十分設置されれば電欠の数は減ってくると思うが、つなぎの役割を果たせればと思っている」

「ガソリン車からEVに乗り換えるユーザーが気になるポイントが電欠だと思うので、この製品でEVの普及に貢献していきたい。固定式の充電器が十分設置されれば電欠の数は減ってくると思うが、つなぎの役割を果たせればと思っている」

夢の技術?走りながら充電

さらに、もしかすると将来、充電を気にしなくていい時代が来るかも知れない?

そんな夢のような技術があると聞いて向かったのは、千葉県柏市の東京大学柏キャンパスです。

敷地内の広場では、道路上を想定しての実験が行われていました。

そんな夢のような技術があると聞いて向かったのは、千葉県柏市の東京大学柏キャンパスです。

敷地内の広場では、道路上を想定しての実験が行われていました。

この車、なんと道路から供給された電気を利用して走るというのです。

東京大学のチームが複数の企業などと連携して研究しているこの技術。

道路にコイルを埋め込み、路上を走る車の車体に設置されているコイルを通じて、非接触で給電できるというものです。

聞くと、スマートフォンのワイヤレス充電と似たメカニズムだそう。

実際に車が走り出すと、埋め込まれたコイルの上を通る時に給電されていることが、車に設置されたモニターに映し出されます。

東京大学のチームが複数の企業などと連携して研究しているこの技術。

道路にコイルを埋め込み、路上を走る車の車体に設置されているコイルを通じて、非接触で給電できるというものです。

聞くと、スマートフォンのワイヤレス充電と似たメカニズムだそう。

実際に車が走り出すと、埋め込まれたコイルの上を通る時に給電されていることが、車に設置されたモニターに映し出されます。

道路上に10秒停車すると、1キロ分の充電ができ、交差点で信号待ちをしている時などの給電を想定しているということです。

10月からは、千葉県柏市の公道での実証実験も計画していて、この技術が実用化すれば、充電スタンドに行ったり、充電時間を考えたりする負担が軽くなることが期待されます。

10月からは、千葉県柏市の公道での実証実験も計画していて、この技術が実用化すれば、充電スタンドに行ったり、充電時間を考えたりする負担が軽くなることが期待されます。

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 藤本博志教授

「現状は、充電ができないからEVを買わない、EVが伸びないから充電器の普及も進まないという状況ですが、この走りながら充電するという技術は、それを打破する一歩になると思います。実験によって本当に世の中に受け入れられやすいものを作るのが目的で、2030年頃には、多くの場所でこの技術が使われていてほしいなと思います」

「現状は、充電ができないからEVを買わない、EVが伸びないから充電器の普及も進まないという状況ですが、この走りながら充電するという技術は、それを打破する一歩になると思います。実験によって本当に世の中に受け入れられやすいものを作るのが目的で、2030年頃には、多くの場所でこの技術が使われていてほしいなと思います」

充電インフラの整備をめぐって、経済産業省は、2030年までに全国に設置する充電設備の数値目標を大幅に引き上げ、30万口とすることを盛り込んだガイドライン案をとりまとめています。

数を増やすことももちろん大事ですが、それに加えて、いかに利便性を向上させるかという観点からのサービス競争も激しくなっています。

EVの普及に欠かせない充電に着目した技術開発と実用化に向けた動きからは、今後も目が離せません。

数を増やすことももちろん大事ですが、それに加えて、いかに利便性を向上させるかという観点からのサービス競争も激しくなっています。

EVの普及に欠かせない充電に着目した技術開発と実用化に向けた動きからは、今後も目が離せません。

経済部記者

野口佑輔

2011年入局

自動車業界を取材

野口佑輔

2011年入局

自動車業界を取材

サタデーウオッチ9

長野幸代

2011年入局

岐阜局 鹿児島局 経済部を経て現所属

長野幸代

2011年入局

岐阜局 鹿児島局 経済部を経て現所属

サタデーウオッチ9

千葉柚子

2017年入局

鹿児島局 首都圏局を経て現所属

千葉柚子

2017年入局

鹿児島局 首都圏局を経て現所属