OSO18の最期 “忍者”はなぜ駆除された?第2のOSOの可能性は?

全国有数の酪農地帯、北海道東部(道東)を震撼させたヒグマ「OSO18」

人前に姿を現さず“忍者”とも呼ばれたOSO18が、ついにハンターによって駆除された。

その最期は。そしてなぜ駆除されたのか。第2、第3のOSOを生まないためにはどうすればいいか。関係者の証言や言葉でたどる。

(釧路放送局記者 島中俊輔・中山あすか)

人前に姿を現さず“忍者”とも呼ばれたOSO18が、ついにハンターによって駆除された。

その最期は。そしてなぜ駆除されたのか。第2、第3のOSOを生まないためにはどうすればいいか。関係者の証言や言葉でたどる。

(釧路放送局記者 島中俊輔・中山あすか)

OSO18(読み:オソ・ジュウハチ)

道東で2019年からことしにかけて合計66頭の牛を襲ったオスのヒグマ。最初に牛が襲われた標茶町オソツベツという地名と、当初、足の幅が18cmあるとみられたことから名付けられた。

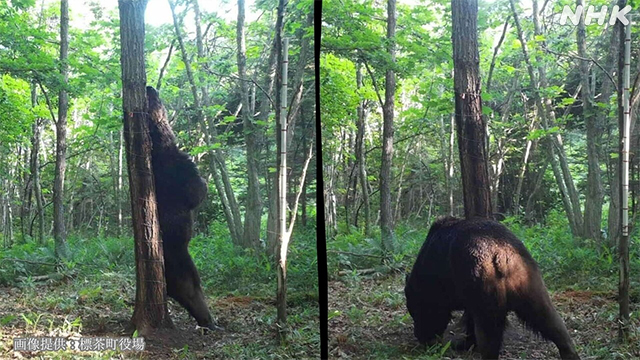

わなを複数の箇所に仕掛けるなどしてきたが、警戒心が強く、監視カメラが姿をとらえたのはごく数回ということから、“忍者”の異名も持つ。

ことし6月には初めて鮮明なカラー画像が公開され、体長2m~2m20cmほどと、一般的なオスのヒグマと変わらない大きさということもわかっていた。

道東で2019年からことしにかけて合計66頭の牛を襲ったオスのヒグマ。最初に牛が襲われた標茶町オソツベツという地名と、当初、足の幅が18cmあるとみられたことから名付けられた。

わなを複数の箇所に仕掛けるなどしてきたが、警戒心が強く、監視カメラが姿をとらえたのはごく数回ということから、“忍者”の異名も持つ。

ことし6月には初めて鮮明なカラー画像が公開され、体長2m~2m20cmほどと、一般的なオスのヒグマと変わらない大きさということもわかっていた。

駆除された?本当なのか?信じがたい一報

にわかには信じがたい一報だった。

8月21日午後9時前。数年間にわたってOSO18の取材を続けてきたカメラマンから一本の電話が記者に入った。

8月21日午後9時前。数年間にわたってOSO18の取材を続けてきたカメラマンから一本の電話が記者に入った。

カメラマン「OSO18が駆除されたらしい」

記者「え?本当ですか?捕獲じゃなくて、駆除された?」

記者「え?本当ですか?捕獲じゃなくて、駆除された?」

あれだけ人目を避けてその姿を捉えられなかった「OSO18」だ。まさか駆除されていたとは思わなかった。

ただ、1人の関係者の話だけでは、ニュースに出せない。すぐに別の関係者に取材を開始した。夜にもかかわらず、電話に出てくれた関係者に話を聞けた。

「7月に釧路町で駆除されたクマの体毛のDNAがOSO18と一致した、ただ駆除の経緯などの情報が錯綜しているため最終確認をしている―」

道東だけでなく全国からも注目されたヒグマだ。関係者も慎重に確認していると感じた。

こうして日付が変わった22日の未明、「OSO18が駆除されたとみられる」と報じた。

ただ、1人の関係者の話だけでは、ニュースに出せない。すぐに別の関係者に取材を開始した。夜にもかかわらず、電話に出てくれた関係者に話を聞けた。

「7月に釧路町で駆除されたクマの体毛のDNAがOSO18と一致した、ただ駆除の経緯などの情報が錯綜しているため最終確認をしている―」

道東だけでなく全国からも注目されたヒグマだ。関係者も慎重に確認していると感じた。

こうして日付が変わった22日の未明、「OSO18が駆除されたとみられる」と報じた。

OSO18の最期 人の姿を見ても逃げなかった

「釧路町内で捕獲されたヒグマの個体について、OSO18と呼ばれるものと確認した」

8月22日午後3時。釧路総合振興局は記者会見を開いてOSO18の駆除を発表した。

駆除されたのは7月30日、釧路町仙鳳趾村。被害が出ていた標茶町、厚岸町ではなく、これまでの被害地域から10kmほど南に離れた牧草地だった。

この場所でOSO18とみられるヒグマが最初に目撃されたのは駆除の2日前の7月28日。

目撃者の男性に話を聞くことができた。

8月22日午後3時。釧路総合振興局は記者会見を開いてOSO18の駆除を発表した。

駆除されたのは7月30日、釧路町仙鳳趾村。被害が出ていた標茶町、厚岸町ではなく、これまでの被害地域から10kmほど南に離れた牧草地だった。

この場所でOSO18とみられるヒグマが最初に目撃されたのは駆除の2日前の7月28日。

目撃者の男性に話を聞くことができた。

OSO18とみられるヒグマを目撃した男性

「牧草地で、地面のにおいをかぎながら動いているクマを見た。僕が両手を伸ばしたよりも大きかった。毎年この地区でクマを見ない年はないが、久しぶりにでっかいと思った」

「牧草地で、地面のにおいをかぎながら動いているクマを見た。僕が両手を伸ばしたよりも大きかった。毎年この地区でクマを見ない年はないが、久しぶりにでっかいと思った」

その後、この男性はOSO18を駆除することになるハンターに会った。ヒグマを見たことを伝えたところ、ハンターも「見た」と言っていたという。

そして、7月30日午前5時ごろ。ハンターが現場を訪れると牧草地にヒグマがいるのを発見し、人の姿を見ても逃げるそぶりがないことから、有害性がある「問題個体」と判断。合計3発の銃弾でこのヒグマを駆除した。

このハンターは当初はOSOとは思わなかったが、町役場が念のためとDNA鑑定を道立総合研究機構に依頼。OSOと町に伝わったのは8月21日だった。

釧路町の町長は、OSOを駆除したハンターが役場の職員だと明かした。そしてOSOと特定されたときのハンターの様子をこう振り返った。

そして、7月30日午前5時ごろ。ハンターが現場を訪れると牧草地にヒグマがいるのを発見し、人の姿を見ても逃げるそぶりがないことから、有害性がある「問題個体」と判断。合計3発の銃弾でこのヒグマを駆除した。

このハンターは当初はOSOとは思わなかったが、町役場が念のためとDNA鑑定を道立総合研究機構に依頼。OSOと町に伝わったのは8月21日だった。

釧路町の町長は、OSOを駆除したハンターが役場の職員だと明かした。そしてOSOと特定されたときのハンターの様子をこう振り返った。

釧路町 小松茂町長

「結果としてOSO18ということがわかり、驚いていた。標茶町と厚岸町の被害が甚大で、もし今回駆除されなければ釧路町の牛も襲われかねなかった。よくぞやってくれたという思いだ」

「結果としてOSO18ということがわかり、驚いていた。標茶町と厚岸町の被害が甚大で、もし今回駆除されなければ釧路町の牛も襲われかねなかった。よくぞやってくれたという思いだ」

駆除されたOSO18は体長2m10cm、体重は推定330kg、そして名前の由来ともなった前足の幅は20cmだった。手足には皮膚病を患い、顔には4か所傷があったという。

釧路総合振興局の会見では「やせているように見える」と最期の姿が語られた。

人目を避けるような様子から、忍者とも呼ばれたOSO18。だが、その最期のきっかけとなったのは「人から逃げなかった」ことだった。

釧路総合振興局の会見では「やせているように見える」と最期の姿が語られた。

人目を避けるような様子から、忍者とも呼ばれたOSO18。だが、その最期のきっかけとなったのは「人から逃げなかった」ことだった。

OSO18と判明も…すでに「ジビエ」として出荷済み

駆除されてからおよそ3週間たち正体が判明すると、釧路町には剥製にしたいという要望も複数寄せられたが、時はすでに遅かった。

誰も“OSO18と知らないそのヒグマ”は、駆除された7月30日に、仕留めたハンター自身によって北海道東部の白糠町にある食肉加工会社に持ち込まれた。大きい個体だったことから、会社の人は「OSO18かもね」と冗談を飛ばしたものの、本物はもっと大きいと思っていたという。

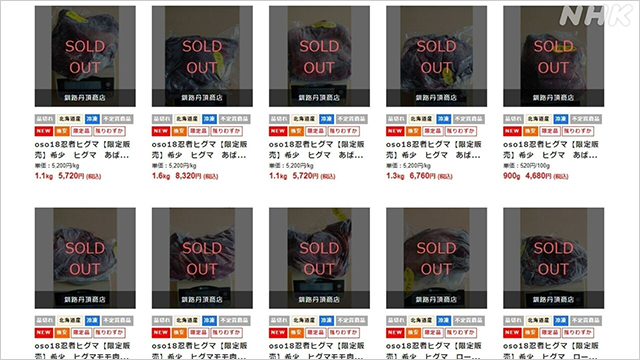

そして解体され真空パックに詰められると、食肉として出荷。東京のジビエ料理店やインターネットでジビエなどを販売する釧路市内の業者に売られていった。

そして解体され真空パックに詰められると、食肉として出荷。東京のジビエ料理店やインターネットでジビエなどを販売する釧路市内の業者に売られていった。

釧路市の業者が運営するインターネットの販売サイトでは、8月中旬から入荷した肉を販売していたが、その肉がOSO18と判明してからは一気に注文が増加。完売状態になったという。

「かわいそう」「どうして駆除」 相次ぐ苦情は主に道外から

一方で、釧路町には「かわいそうだ」「どうして駆除したのか」といった苦情が20件あまり寄せられた。その多くが道外からだったという。

8月末に釧路市で開かれた会議でも、ハンターを知る狩猟関係者が「本人や近しい人などに苦情が寄せられている。対策を真剣に考えてほしい」と道に要望した。

これを受けた道は、ハンターを守る体制づくりを検討している。担当者は、北海道においてヒグマが人的被害や農作物への被害を及ぼしている現状や、駆除を含めた対策が共生のために必要であることを、一層工夫して、そして道外にまで発信していく必要があるだろうと語った。

「OSOの駆除に苦情が寄せられている」と報道されたあと、町には激励のメールや電話も届いているという。

8月末に釧路市で開かれた会議でも、ハンターを知る狩猟関係者が「本人や近しい人などに苦情が寄せられている。対策を真剣に考えてほしい」と道に要望した。

これを受けた道は、ハンターを守る体制づくりを検討している。担当者は、北海道においてヒグマが人的被害や農作物への被害を及ぼしている現状や、駆除を含めた対策が共生のために必要であることを、一層工夫して、そして道外にまで発信していく必要があるだろうと語った。

「OSOの駆除に苦情が寄せられている」と報道されたあと、町には激励のメールや電話も届いているという。

“忍者”と呼ばれたOSO18 特別対策班リーダーに聞く

OSO18の被害にあった酪農家からは安堵の声が聞かれた。

標茶町中チャンベツ原野で酪農を営む佐藤守さん。2019年と2021年にあわせて5頭の牛が被害に遭い、うち3頭が死んだ。

標茶町中チャンベツ原野で酪農を営む佐藤守さん。2019年と2021年にあわせて5頭の牛が被害に遭い、うち3頭が死んだ。

OSO18の被害にあった酪農家 佐藤守さん

「今までヒグマに生きている牛が襲われるなんていう被害は自分の代では経験がなかったので、被害にあったときは驚いた。知人から『駆除されたようだ』と連絡があり、ほっとした。そしてなかなか捕まらないOSO18の賢さにも驚いてきた。なぜあれだけ警戒心が強いヒグマが撃たれたのか不思議だ」

「今までヒグマに生きている牛が襲われるなんていう被害は自分の代では経験がなかったので、被害にあったときは驚いた。知人から『駆除されたようだ』と連絡があり、ほっとした。そしてなかなか捕まらないOSO18の賢さにも驚いてきた。なぜあれだけ警戒心が強いヒグマが撃たれたのか不思議だ」

警戒心が強い“忍者”と呼ばれたOSO18。そのゆえんはこれまで人間が行ってきた対策をことごとく潜り抜けてきたことにある。

道はOSO18を捕獲するために「特別対策班」を結成。わなを複数の箇所に設置したが、かからず。そして度重なる追跡もかわされてきた。

道はOSO18を捕獲するために「特別対策班」を結成。わなを複数の箇所に設置したが、かからず。そして度重なる追跡もかわされてきた。

特別対策班のリーダーを務める藤本靖さんは、ことし6月に標茶町で被害があったあと、7月1日には現場に戻ってきたOSO18を監視カメラがとらえていたことや、足跡などから釧路町の方向へ向かう足取りを7月16日までは追跡できていたことを明かした。

最後の足取りからさらに南へ向かうと、釧路町の駆除された現場にあたる。

最後の足取りからさらに南へ向かうと、釧路町の駆除された現場にあたる。

OSO18特別対策班 藤本靖さん

「クマにとっては半日程度で移動できるような、いわばすぐの行動範囲内だ。特別対策班でも探索の範囲に入れていた場所なので、もともと見立てていた場所だったと考えている」

「クマにとっては半日程度で移動できるような、いわばすぐの行動範囲内だ。特別対策班でも探索の範囲に入れていた場所なので、もともと見立てていた場所だったと考えている」

また釧路総合振興局の会見ではOSO18が「やせ細っているように見える」と言われた。

体力が落ちてしまい、逃げる気力もなかったのだろうか。

体力が落ちてしまい、逃げる気力もなかったのだろうか。

OSO18特別対策班 藤本靖さん

「やせているなというのが第一印象だが、それで動けなかったのかどうかはわからない。ことしはほとんど牛を襲っていないこともあり、夏場のエサに非常に困窮していた可能性がある。ただ、なぜ逃げなかったのか。そこが引っかかるところだ」

「やせているなというのが第一印象だが、それで動けなかったのかどうかはわからない。ことしはほとんど牛を襲っていないこともあり、夏場のエサに非常に困窮していた可能性がある。ただ、なぜ逃げなかったのか。そこが引っかかるところだ」

第2 第3のOSOを生まないために できる対策は何か

もともとヒグマは木の実や山菜を主食とする。積極的に牛を襲う理由がない中でOSO18は特殊なヒグマだったといわれている。

ただ第2、第3のOSOが生まれる心配はないのかと問うと、藤本さんは間髪入れずに「可能性は非常に高い」と答えた。

ただ第2、第3のOSOが生まれる心配はないのかと問うと、藤本さんは間髪入れずに「可能性は非常に高い」と答えた。

OSO18特別対策班 藤本靖さん

「非常に多くなったシカがクマの食べる木の実などを先に食べてしまう。食べるものがなくなったクマはシカの死体などに食事が変わっていって、その比率が高くなるとどうしても肉食化の傾向が強くなってしまう。そのシカの管理をしっかり今後はしていかなくてはいけないと思う」

「非常に多くなったシカがクマの食べる木の実などを先に食べてしまう。食べるものがなくなったクマはシカの死体などに食事が変わっていって、その比率が高くなるとどうしても肉食化の傾向が強くなってしまう。そのシカの管理をしっかり今後はしていかなくてはいけないと思う」

藤本さんは、シカの管理にヒグマの頭数の把握などの対策を進めることが第2、第3のOSOを生まないために重要だと指摘した。

ヒグマの生態を知る 「試料分析」の重要性

新たなOSOを生まないために重要になるのが、駆除したヒグマの試料の確保と分析だ。

今回食肉となったOSO18。釧路総合振興局によると、正体が判明したときに残されていたのは、DNA鑑定に使われた体毛と、牙のみだった。

今回食肉となったOSO18。釧路総合振興局によると、正体が判明したときに残されていたのは、DNA鑑定に使われた体毛と、牙のみだった。

道は、ヒグマの生息実態を把握するために、捕獲した際は体の一部を試料として提供するよう以前から協力を呼びかけている。

道が提供を求めるのは次の3点だ。

道が提供を求めるのは次の3点だ。

(1)下あごの奥歯の中で1番前に生えている歯(下顎第4前臼歯)…分析することで、捕獲個体の年齢構成などが分かる。

(2)太ももの骨(大腿骨)…分析することで、捕獲個体の農作物の食害経験の有無などが分かる。

(3)肝臓…DNAを分析することで、捕獲個体と出没個体が照合できたり、遺伝的な多様性が分かったりする。

(2)太ももの骨(大腿骨)…分析することで、捕獲個体の農作物の食害経験の有無などが分かる。

(3)肝臓…DNAを分析することで、捕獲個体と出没個体が照合できたり、遺伝的な多様性が分かったりする。

分析から、駆除した個体がOSO18のように肉食化していたかどうかも推測できるという。

ただ、これらの提供は義務ではない。ハンターがヒグマをしとめることはもちろん、さらにみずから解体して提供のための歯や骨を取り出すには、技術も手間も必要だ。ヒグマを駆除した場所も、今回のような私有地であればその場で解体するわけにはいかず、山奥でほかの人の手を借りられるとも限らない。試料提供は“ハンターの善意”で負担してもらっているのが現状だ。

8月末に札幌市で開かれた、道庁と有識者の会議では、試料提供と分析の重要性が次々に指摘された。

会場からは「クマは市町村のエリアを気にして出てくるわけではないので、自治体どうしで連携し情報を共有することが大切だ」という意見や、「試料を提供することの重要性を各自治体にもっと意識してもらわないといけない」という意見が上がった。

これを受けて道は、各自治体に改めてヒグマ捕獲時の試料提供のお願いを文書で呼びかけた。

ただ、これらの提供は義務ではない。ハンターがヒグマをしとめることはもちろん、さらにみずから解体して提供のための歯や骨を取り出すには、技術も手間も必要だ。ヒグマを駆除した場所も、今回のような私有地であればその場で解体するわけにはいかず、山奥でほかの人の手を借りられるとも限らない。試料提供は“ハンターの善意”で負担してもらっているのが現状だ。

8月末に札幌市で開かれた、道庁と有識者の会議では、試料提供と分析の重要性が次々に指摘された。

会場からは「クマは市町村のエリアを気にして出てくるわけではないので、自治体どうしで連携し情報を共有することが大切だ」という意見や、「試料を提供することの重要性を各自治体にもっと意識してもらわないといけない」という意見が上がった。

これを受けて道は、各自治体に改めてヒグマ捕獲時の試料提供のお願いを文書で呼びかけた。

OSO18の被害にあった標茶町の酪農家、佐藤さんはこれまで対策として夜中に大音量でラジオを流したり、「防獣ライト」と呼ばれるさまざまな色に光るライトを30個ほど設置したりしてきた。OSOが駆除されたあとも、この対策は続けるという。

OSO18の被害にあった酪農家 佐藤守さん

「また同じような行動を取るクマが出てきたら大変だ。このまま対策は続けたい。同じようなクマが出てこないことを願うばかりだ」

「また同じような行動を取るクマが出てきたら大変だ。このまま対策は続けたい。同じようなクマが出てこないことを願うばかりだ」

《取材後記》

OSO18が、道東の酪農家にとってどれほどの脅威だったかということを改めて感じます。一方で北海道では、牛を襲ったこの特異な個体以外にも、ヒグマによる農作物や人身への被害が確認されるのは毎年のことです。

筆者(中山)が新人記者として札幌に赴任して間もない頃には、住宅街で4人が次々とヒグマに襲われる未曾有の事態が起きました。

野生動物との共生は、自然豊かな土地に暮らす者の宿命だと思います。第2,第3のOSOを生まないという視点はもちろんのこと、ヒグマを人里には近づけないための、根本的な対策が改めて問われていると感じました。

ハンターの成り手不足や高齢化などの課題も抱えながら、どのように野生動物と共生の道を探っていくのか、これからも取材を続けていきます。

筆者(中山)が新人記者として札幌に赴任して間もない頃には、住宅街で4人が次々とヒグマに襲われる未曾有の事態が起きました。

野生動物との共生は、自然豊かな土地に暮らす者の宿命だと思います。第2,第3のOSOを生まないという視点はもちろんのこと、ヒグマを人里には近づけないための、根本的な対策が改めて問われていると感じました。

ハンターの成り手不足や高齢化などの課題も抱えながら、どのように野生動物と共生の道を探っていくのか、これからも取材を続けていきます。

釧路放送局記者

島中俊輔

2009年入局

静岡局・鹿児島局・スポーツを経て釧路局

災害やスポーツを中心に道東の話題を広く取材

島中俊輔

2009年入局

静岡局・鹿児島局・スポーツを経て釧路局

災害やスポーツを中心に道東の話題を広く取材

釧路放送局記者

中山あすか

2021年入局

札幌局を経て8月からは釧路局で行政や「街ネタ」を幅広く取材

道東の食と自然に魅了される日々です

中山あすか

2021年入局

札幌局を経て8月からは釧路局で行政や「街ネタ」を幅広く取材

道東の食と自然に魅了される日々です