深刻 タクシー不足 都市部も地方も……

「飲み会のあとタクシーがつかまらない!」

「観光地では駅前に長蛇の列!」

最近、こんな言葉をよく耳にします。コロナ禍から社会経済活動が再開される日本。調べてみると、タクシー不足が起きているのは都市部や観光地だけではありません。地方では高齢者の生活にも影響が出ているといいます。何が起きているのか?各地で取材しました。(櫻井亮 富岡美帆 鈴木雄大 大江麻衣子 河原昂平)

「観光地では駅前に長蛇の列!」

最近、こんな言葉をよく耳にします。コロナ禍から社会経済活動が再開される日本。調べてみると、タクシー不足が起きているのは都市部や観光地だけではありません。地方では高齢者の生活にも影響が出ているといいます。何が起きているのか?各地で取材しました。(櫻井亮 富岡美帆 鈴木雄大 大江麻衣子 河原昂平)

古都の悩みは「タクシー」

日本を代表する観光地・京都。清水寺につながる坂道では、タクシー乗り場を訪れた観光客が次々と乗降していました。

インバウンドの回復で、京都が直面しているのが「タクシー不足」です。

京都の夏は本来、春や秋に比べると観光客が多くないシーズンですが、ことしは特にお盆の間に外国人を中心とした観光客が押し寄せ、駅前や観光名所近くのタクシー乗り場では、時間によって、タクシー待ちの長蛇の列ができました。

京都の夏は本来、春や秋に比べると観光客が多くないシーズンですが、ことしは特にお盆の間に外国人を中心とした観光客が押し寄せ、駅前や観光名所近くのタクシー乗り場では、時間によって、タクシー待ちの長蛇の列ができました。

秋の観光シーズンが本格化するのを前に、市民からは懸念の声が挙がっています。

女性(70代)

「最近は流しで走っているタクシーを見かけることが少なくなりました。観光客がこれ以上増えたら、地元の人がタクシーに乗れなくなるのでは」

「最近は流しで走っているタクシーを見かけることが少なくなりました。観光客がこれ以上増えたら、地元の人がタクシーに乗れなくなるのでは」

コロナ禍の“大量退職”

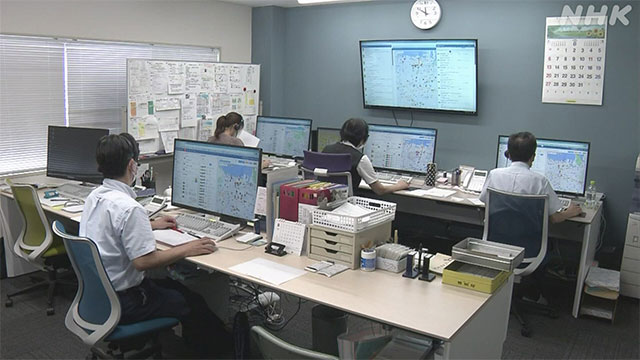

京都市南区にあるタクシー会社。

取材したこの日、会社のコールセンターには次々に電話がかかっていました。しかし、配車ができず、断るケースも多くあるといいます。

取材したこの日、会社のコールセンターには次々に電話がかかっていました。しかし、配車ができず、断るケースも多くあるといいます。

この会社では、新型コロナの影響で売り上げが落ち込むなどしたため、400人いた運転手が300人ほどに減りました。

辞めた運転手のほとんどが60歳以上で、転職したり、その後会社に復帰することもなく、運転手自体を引退したといいます。

車庫に車両が残っていたとしても運転手不足のため、電話での事前予約のうち3割ほどを断る状況が続いています。

辞めた運転手のほとんどが60歳以上で、転職したり、その後会社に復帰することもなく、運転手自体を引退したといいます。

車庫に車両が残っていたとしても運転手不足のため、電話での事前予約のうち3割ほどを断る状況が続いています。

会社では対策として採用活動を強化していますが、運転手の経験がない場合、免許の取得や研修の受講などが必要で、実際に働き出すまでには最短でも1か月半ほどかかります。このため運転手不足の解消には、まだ時間がかかるとしています。

都タクシー 筒井基好社長

「タクシー業界だけでなくどの業界も人手不足で、人材の奪い合いになっています。春に比べると採用が増えて状況は良くなっているものの、この秋の観光シーズンに間に合わせるのは厳しそうです」

「タクシー業界だけでなくどの業界も人手不足で、人材の奪い合いになっています。春に比べると採用が増えて状況は良くなっているものの、この秋の観光シーズンに間に合わせるのは厳しそうです」

運転手が2割減

タクシー不足はデータにも表れています。

全国の5000社あまりが加盟する「全国ハイヤー・タクシー連合会」の調査では、運転手の数は3月末の時点で23万人あまり。一方、コロナ禍前の2019年3月末は29万人あまりだったので、比較するとおよそ6万人、率にしておよそ20%減少しています。

全国の5000社あまりが加盟する「全国ハイヤー・タクシー連合会」の調査では、運転手の数は3月末の時点で23万人あまり。一方、コロナ禍前の2019年3月末は29万人あまりだったので、比較するとおよそ6万人、率にしておよそ20%減少しています。

減少の理由は、京都の会社のように新型コロナの感染拡大で一時、利用客が大幅に減って収入が減少したことや、車内での感染への懸念から運転手が離職するケースが相次いだためとみられます。

そして、外出機会の増加や訪日外国人旅行者数の回復などから利用者の需要が増え、影響が広がっていると指摘されています。

そして、外出機会の増加や訪日外国人旅行者数の回復などから利用者の需要が増え、影響が広がっていると指摘されています。

厚生労働省によりますと、タクシー会社で働く運転手の平均年齢は去年時点で58.3歳。高齢化も進み、運転手のさらなる減少が懸念されていて、連合会は「運転手の確保に向けて引き続き取り組んでいきたい」としています。

“高齢者の足”に影響も

タクシー不足に悩んでいるのは、都市部だけではありません。

宮崎県北部の山あいにある、人口およそ1万1000人の高千穂町。路線バスやコミュニティーバスは、ほとんどの路線で本数が数時間に1本。車を持たない高齢者にとってタクシーが重要な交通手段となっていますが、タクシーが足りていません。

町の中心部から車で15分ほどの地区に住む工藤正任さん(90)は、長年、マイカーを運転していましたが、去年、高齢を理由に免許証を返納しました。

それ以来、通院や買い物の際にタクシーを利用するようになりましたが、なかなかつかまらないといいます。

町では、免許を返納した人を対象に2万円分のタクシー券を配布する取り組みを行っています。しかし、肝心のタクシーが不足しているのです。

町では、免許を返納した人を対象に2万円分のタクシー券を配布する取り組みを行っています。しかし、肝心のタクシーが不足しているのです。

工藤正任さん

「タクシーを呼んでも、30分くらい待たされたことがありました。暑い中で長時間待つのはこたえます。店などから遠くに住む人にとって、タクシーは必要な存在であり、いわば自分の足です。こんなに不便ならば、免許を返納しなければよかったです」

「タクシーを呼んでも、30分くらい待たされたことがありました。暑い中で長時間待つのはこたえます。店などから遠くに住む人にとって、タクシーは必要な存在であり、いわば自分の足です。こんなに不便ならば、免許を返納しなければよかったです」

かつては町の中心部に毎週出かけていたものの、今は不便さから、1か月に1回行くかどうかだといいます。

また取材では、酸素吸入器をつけた高齢女性にも出会いました。

この女性は病院からの帰りにタクシーを呼んだところ、「30分から40分待ってください」と言われました。酸素吸入器のバッテリーが切れる恐れがあったため、急きょ近くに住む息子を呼び、自宅まで送ってもらったといいます。

タクシー不足が、高齢者の生活や健康に影響を及ぼしているのです。

また取材では、酸素吸入器をつけた高齢女性にも出会いました。

この女性は病院からの帰りにタクシーを呼んだところ、「30分から40分待ってください」と言われました。酸素吸入器のバッテリーが切れる恐れがあったため、急きょ近くに住む息子を呼び、自宅まで送ってもらったといいます。

タクシー不足が、高齢者の生活や健康に影響を及ぼしているのです。

車両はあるのに……

町内のタクシー会社「宮交タクシー高千穂営業所」では、運転手が14人とコロナ禍前の2019年と比べて6人減りました。

現在の人数は、車両をフル稼働させるために必要な人員の半数ほどにとどまっています。14台の小型タクシーを保有しているものの、日中に運行できるのはおおむね半数以下です。

現在の人数は、車両をフル稼働させるために必要な人員の半数ほどにとどまっています。14台の小型タクシーを保有しているものの、日中に運行できるのはおおむね半数以下です。

このため、配車の依頼があっても時間帯によっては数十分、時には1時間待ってもらう必要があるといいます。

宮交タクシー高千穂営業所 甲斐敬子所長

「これから運転免許を返納する人も増えてくるので、今よりもタクシーの需要が増すはずです。なんとか運転手を増やしていくしかないと思います」

「これから運転免許を返納する人も増えてくるので、今よりもタクシーの需要が増すはずです。なんとか運転手を増やしていくしかないと思います」

“ライバル”が異例のタッグ

運転手不足を乗り切ろうという取り組みも始まっています。

高松市では、“ライバル会社”がタッグを組みました。市内で人口が多い地域にあるタクシー会社「ハロータクシー」は、別のタクシー会社と一緒に配車を行う「共同配車」を去年5月に始めました。

高松市では、“ライバル会社”がタッグを組みました。市内で人口が多い地域にあるタクシー会社「ハロータクシー」は、別のタクシー会社と一緒に配車を行う「共同配車」を去年5月に始めました。

この会社を含めて市内3つのタクシー会社にかかってくる客からの依頼の電話を、一括して受け付けます。

空いている運転手がいないなどして配車できなければ、近くにいる別の会社のタクシーを配車できる仕組みです。

空いている運転手がいないなどして配車できなければ、近くにいる別の会社のタクシーを配車できる仕組みです。

この会社は一括して配車を担う代わりに委託料を受け取ることができ、ほかの2社は自前の配車部門を廃止できるため、コストダウンにもつながるといいます。

ハロータクシー 寺師大祐社長

「鉄道やバスより単価が高いのにタクシーが利用されるのは、どの乗り物よりも利便性が高いからだと思うので、運転手不足で待ち時間が長くなってしまえば魅力を生かせません。経営を上向かせて賃金をしっかりと払える環境にすることで、運転手の確保にもつなげていきたい」

「鉄道やバスより単価が高いのにタクシーが利用されるのは、どの乗り物よりも利便性が高いからだと思うので、運転手不足で待ち時間が長くなってしまえば魅力を生かせません。経営を上向かせて賃金をしっかりと払える環境にすることで、運転手の確保にもつなげていきたい」

19歳の運転手

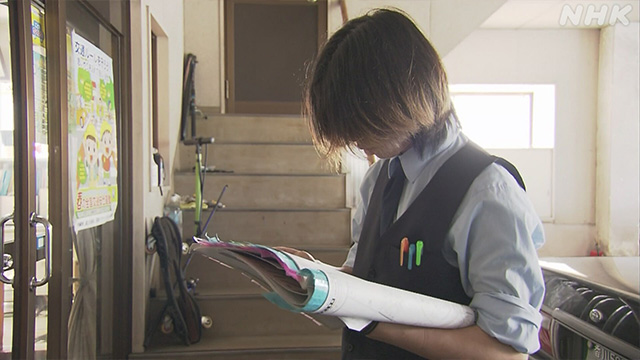

法改正で新たに2種免許の取得が可能になった20歳以下の運転手に、活路を見いだそうというタクシー会社もあります。

香川県三木町にある「三木タクシー」ではことし6月、四国では初めてとなる19歳の運転手が誕生しました。

香川県三木町にある「三木タクシー」ではことし6月、四国では初めてとなる19歳の運転手が誕生しました。

タクシー運転手などになるために必要な2種免許はこれまで、「21歳以上で普通免許などを取得してから3年以上たつこと」が取得の条件でしたが、運転手不足が課題となる中、国は去年これを緩和。

特別な教習を受けることを条件に、普通免許などを取得してから1年以上たっていれば19歳から2種免許が取得できるようになりました。

特別な教習を受けることを条件に、普通免許などを取得してから1年以上たっていれば19歳から2種免許が取得できるようになりました。

この会社の運転手として働き始めた大森喬介さん(19)。

出勤するとその日入っている予約を確認し、最短距離で送迎できるよう下調べを行います。さらに、常連客の家をあらかじめ地図に記録しておくなど、できるだけ迅速に迎えるよう工夫を欠かしません。

出勤するとその日入っている予約を確認し、最短距離で送迎できるよう下調べを行います。さらに、常連客の家をあらかじめ地図に記録しておくなど、できるだけ迅速に迎えるよう工夫を欠かしません。

この日、大森さんが運転するタクシーに乗った女性は「優しくて親切でいい人です。若い人なりのいろんな話を聞けるので、若い運転手もいいなと思いました」と満足げな様子。

大森喬介さん

「少しは運転に慣れてきました。ほかの運転手たちに分からないことがあれば積極的に聞くようにしています。丁寧に教えてくれるので、とても助かっています」

「少しは運転に慣れてきました。ほかの運転手たちに分からないことがあれば積極的に聞くようにしています。丁寧に教えてくれるので、とても助かっています」

この会社の運転手は15年ほど前より4割程度減少していますが、19歳の大森さんが元気に働いていることを知った40代の人から「自分も運転手として働きたい」と新たな応募があるなど、回復に向かいつつあるということです。

三木タクシー 冨田憲治社長

「すごく優しい性格の子なので、お年寄りに好かれていて、指名がかかるくらいです。ベテランの運転手の間に、若手が頑張っているから自分も頑張らなくてはという雰囲気がでるなど、好循環も生まれています。若い人の中には、車の運転が好きな人もいるだろうから、そういう人たちを職業ドライバーとして雇用できるような仕組みを作りたい」

「すごく優しい性格の子なので、お年寄りに好かれていて、指名がかかるくらいです。ベテランの運転手の間に、若手が頑張っているから自分も頑張らなくてはという雰囲気がでるなど、好循環も生まれています。若い人の中には、車の運転が好きな人もいるだろうから、そういう人たちを職業ドライバーとして雇用できるような仕組みを作りたい」

専門家「“移動格差”広がる前に手を」

交通政策に詳しい「計量計画研究所」の牧村和彦理事は、「鉄道やバスは、採算の悪化や運転士不足などで、減便や廃止が始まっている。そのなかでタクシーは日常の足として輸送を担う、あるいは補完するサービスとして重要な役割を担っている。このままでは『移動の格差』が広がり、車が利用できる人とそうではない人の格差がいっそう広がっていくことが危惧される」と指摘します。

さらに、2024年4月からドライバーへの時間外労働の規制が強化され、人手不足の深刻化が懸念される「2024年問題」を前に、総合的な議論が必要だとしています。

計量計画研究所 牧村和彦理事

「働く時間が短縮され、健康な運行管理ができるというプラスの面はあるが、さらに運転手不足が加速していくということで、もう待ったなしの状況です。鉄道、バス、それからタクシーの垣根を越えて議論し、地域ごとに融通しあいながら連携していくことが大事。『公共交通』としてタクシーを支えていくような仕組みが必要です」

「働く時間が短縮され、健康な運行管理ができるというプラスの面はあるが、さらに運転手不足が加速していくということで、もう待ったなしの状況です。鉄道、バス、それからタクシーの垣根を越えて議論し、地域ごとに融通しあいながら連携していくことが大事。『公共交通』としてタクシーを支えていくような仕組みが必要です」

担い手不足 どう乗り越える?

都市、観光地、山間部、それぞれ事情は違えど、タクシーの運転手不足の解決は簡単ではないことが取材で見えてきました。

中でも、鉄道やバスといったほかの公共交通が少ない地方都市では、タクシーは「最後の砦」となっている地域もあります。人口減少などで、ドライバーなど社会の担い手が減り続けるという未来予想も出されています。

中でも、鉄道やバスといったほかの公共交通が少ない地方都市では、タクシーは「最後の砦」となっている地域もあります。人口減少などで、ドライバーなど社会の担い手が減り続けるという未来予想も出されています。

生活に欠かせない「移動」をどう確保していくのか、引き続き取材していきたいと思います。

ニュースポスト

「タクシー不足」に関する情報をお寄せください

京都放送局 記者

櫻井亮

2012年入局

宇都宮局、経済部、ニュース制作部などを経て現所属

櫻井亮

2012年入局

宇都宮局、経済部、ニュース制作部などを経て現所属

高松放送局 記者

富岡美帆

2019年入局

警察や司法、香川県政や選挙を担当したのち、現在は遊軍・経済を担当

富岡美帆

2019年入局

警察や司法、香川県政や選挙を担当したのち、現在は遊軍・経済を担当

宮崎放送局 記者

鈴木雄大

2022年入局

主に警察・司法を担当。経済ネタも積極的に取材中

鈴木雄大

2022年入局

主に警察・司法を担当。経済ネタも積極的に取材中

経済部 記者

大江麻衣子

2009年入局

金融や自動車の担当を経て、遊軍キャップ

大江麻衣子

2009年入局

金融や自動車の担当を経て、遊軍キャップ

経済部 記者

河原昂平

2023年入局

遊軍担当。物価やまちづくりなど精力的に取材中

河原昂平

2023年入局

遊軍担当。物価やまちづくりなど精力的に取材中