あなたは大丈夫?ダークパターンに気付いていますか?

「残りわずかって書いてたからあせって買ったけど、もうちょっと冷静になればよかった…」

「商品を閲覧するだけなのに名前やメールアドレスなどの入力を求められ、深く考えずに入力してしまった…」

皆さんはネットを利用していて、なんだか罠にはまったような、いやな気持ちになったことはありませんか?

実はこうした行動は、巧妙に設計されたウェブサイトのデザインによって「取らされている」と考えられているんです。

このデザイン、「ダークパターン」と呼ばれ、世界的に問題になっています。

だまされた気分にならないように、ぜひ知っておいていただきたい話です。

(報道局機動展開プロジェクト 記者 芋野達郎)

「商品を閲覧するだけなのに名前やメールアドレスなどの入力を求められ、深く考えずに入力してしまった…」

皆さんはネットを利用していて、なんだか罠にはまったような、いやな気持ちになったことはありませんか?

実はこうした行動は、巧妙に設計されたウェブサイトのデザインによって「取らされている」と考えられているんです。

このデザイン、「ダークパターン」と呼ばれ、世界的に問題になっています。

だまされた気分にならないように、ぜひ知っておいていただきたい話です。

(報道局機動展開プロジェクト 記者 芋野達郎)

「ダークパターン」って何だ

「ダークパターンを経験したことはありますか?」

東京・新宿駅前で聞いてみると「ダークパターン」ということば自体を知っているという人はいませんでした。

しかし、どんなものかを説明すると、経験談が次々と飛び出してきました。

東京・新宿駅前で聞いてみると「ダークパターン」ということば自体を知っているという人はいませんでした。

しかし、どんなものかを説明すると、経験談が次々と飛び出してきました。

20代女性

「海外旅行に行こうと思って飛行機のチケットを取るときに、いろんなサイトを見比べて安いところがあったので、購入手続きを進めていたら最後に『手数料3000円』って出てきました。それで買うのをやめました」

「海外旅行に行こうと思って飛行機のチケットを取るときに、いろんなサイトを見比べて安いところがあったので、購入手続きを進めていたら最後に『手数料3000円』って出てきました。それで買うのをやめました」

20代女性

「友だちの話ですが、ネットの広告を見て安いなと思って買ったら、実は何年か定期購入しきゃいけないものだったということがあったと聞きました」

「友だちの話ですが、ネットの広告を見て安いなと思って買ったら、実は何年か定期購入しきゃいけないものだったということがあったと聞きました」

こちらの大学生は、家族旅行に行こうと予約サイトを利用しました。

その後、週末のたびに「家族旅行のおすすめプラン」といったメールが大量に届くようになったといいます。

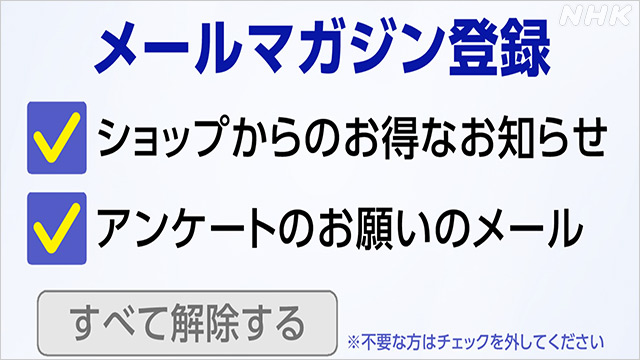

このサイトの予約画面では、初期設定でメールマガジンに登録するというチェックボックスにチェックが入っています。

このサイトの予約画面では、初期設定でメールマガジンに登録するというチェックボックスにチェックが入っています。

大学生は登録するつもりはありませんでしたが、チェックを外さなかったため、思いがけず大量のメールを受け取ることになったのです。

大学生

「放っておいたらメールボックスがこの関係のメールばかりになって、とてもいやな思いをしました。チェックボックスを見落としていた自分も悪いんですけど…」

「放っておいたらメールボックスがこの関係のメールばかりになって、とてもいやな思いをしました。チェックボックスを見落としていた自分も悪いんですけど…」

「最後に手数料を要求された」

「実は定期購入だった」

「いつのまにかメールマガジンに登録されていた」

これらのケースはすべて「ダークパターン」に該当すると考えられています。

「実は定期購入だった」

「いつのまにかメールマガジンに登録されていた」

これらのケースはすべて「ダークパターン」に該当すると考えられています。

ダークパターン7つの類型

「消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブデザインなどを指す」(消費者庁のホームページより)とされるダークパターン。

欧米では法整備が進む一方、日本では一部の悪質なものを除いてダークパターン全体を規制する法律はありません。

欧米では法整備が進む一方、日本では一部の悪質なものを除いてダークパターン全体を規制する法律はありません。

OECD(経済協力機構)は去年出した報告書で、ダークパターンには7つの類型があるとしています。

<強制>

ユーザー登録や個人情報の開示を強要する、など

<インターフェース干渉>

事業者に都合のよい選択肢を事前に選択している、視覚的に目立たせている、など

<執ような繰り返し(ナギング)>

通知や位置情報の取得など事業者に都合のよい設定に変えるように何度も要求する

<妨害>

解約やプライバシーに配慮した設定に戻すことなどを妨害する行為

<こっそり(スニーキング)>

取り引きの最後に手数料を追加する、トライアル期間後に自動で定期購入に移行する、など

<社会的証明>

ほかの消費者のうその感想や行動などを通知する

<緊急性>

うそのカウントダウンタイマー、在庫が少ない、需要が高いなどの表示

ユーザー登録や個人情報の開示を強要する、など

<インターフェース干渉>

事業者に都合のよい選択肢を事前に選択している、視覚的に目立たせている、など

<執ような繰り返し(ナギング)>

通知や位置情報の取得など事業者に都合のよい設定に変えるように何度も要求する

<妨害>

解約やプライバシーに配慮した設定に戻すことなどを妨害する行為

<こっそり(スニーキング)>

取り引きの最後に手数料を追加する、トライアル期間後に自動で定期購入に移行する、など

<社会的証明>

ほかの消費者のうその感想や行動などを通知する

<緊急性>

うそのカウントダウンタイマー、在庫が少ない、需要が高いなどの表示

93%のアプリで確認「日本は大きなリスク」

執ような位置情報の要求、解約の妨害、「残りわずか!」という表示…

こう見ていくと、皆さん1つぐらいは経験したことがあるのではないでしょうか。

私たちが使っているサービスでダークパターンがどれほど広がっているのか、その実態も明らかになってきています。

こう見ていくと、皆さん1つぐらいは経験したことがあるのではないでしょうか。

私たちが使っているサービスでダークパターンがどれほど広がっているのか、その実態も明らかになってきています。

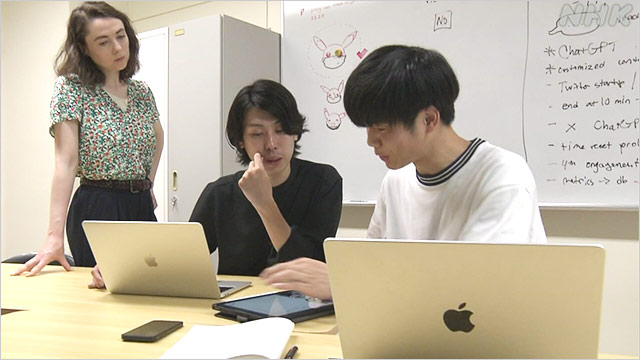

人とコンピューターの関わりを研究している東京工業大学の研究室はことし4月、ある調査結果を発表しました。

おととしから去年にかけて、ショッピングや音楽などの分野でダウンロード数の多いあわせて200のアプリを調べたところ、実に93.5%ものアプリでダークパターンが使われていたことが分かったというのです。

どんな種類のものが多いのか。

最も多い55%のアプリで見られたのが「事前選択」という手法です。

「運営者に都合のよい選択肢を事前に選択している」この方法。旅行予約サイトを使ったあと大量のメールに悩まされた大学生のケースは、これに当たります。

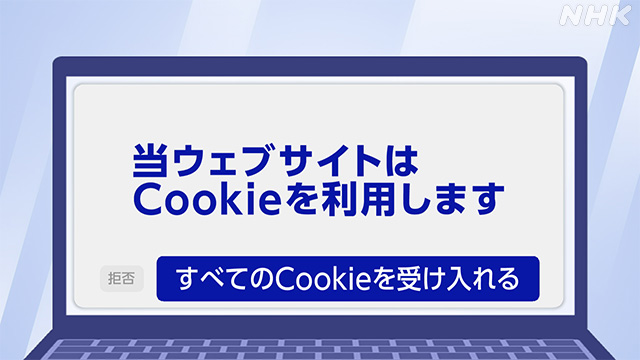

次に多かったのが「受け入れる」とか「購入する」など、運営者にとって都合のよい選択肢の文字を大きくしたり、目立つ色にしたりする手法です。

おととしから去年にかけて、ショッピングや音楽などの分野でダウンロード数の多いあわせて200のアプリを調べたところ、実に93.5%ものアプリでダークパターンが使われていたことが分かったというのです。

どんな種類のものが多いのか。

最も多い55%のアプリで見られたのが「事前選択」という手法です。

「運営者に都合のよい選択肢を事前に選択している」この方法。旅行予約サイトを使ったあと大量のメールに悩まされた大学生のケースは、これに当たります。

次に多かったのが「受け入れる」とか「購入する」など、運営者にとって都合のよい選択肢の文字を大きくしたり、目立つ色にしたりする手法です。

「偽の階層」とも呼ばれるこの手法も、半数以上、53%のアプリで確認されました。

このほか、

位置情報の取得などの「執ような繰り返し」(43%)

必要以上にアカウントの登録をさせるといった「強制的な行為」(20%)

最後に手数料を求めるなどの「隠れた情報」(19%)

などが続きました。

位置情報の取得などの「執ような繰り返し」(43%)

必要以上にアカウントの登録をさせるといった「強制的な行為」(20%)

最後に手数料を求めるなどの「隠れた情報」(19%)

などが続きました。

実に9割を超えるアプリでダークパターンが見つかったという調査結果。

ただ、調査を行った研究室のケイティー・シーボーン准教授は、その数字自体は「欧米と同じ程度なので、想定の範囲内だ」と話します。

その一方で「日本では研究や議論がほどんどないことには驚いた。日本は危険地域だと思います」と指摘しています。

ただ、調査を行った研究室のケイティー・シーボーン准教授は、その数字自体は「欧米と同じ程度なので、想定の範囲内だ」と話します。

その一方で「日本では研究や議論がほどんどないことには驚いた。日本は危険地域だと思います」と指摘しています。

「日本のホテルを搾取」NHKに情報提供が…

身近に広がるダークパターン。

実は、私たち消費者に見えている範囲にとどまらずビジネスの世界でも広がっていることが、今回、取材で明らかになってきました。

NHKの情報提供窓口「ニュースポスト」に日本国内で人気の、海外の旅行予約サイトの関係者から、ある情報が寄せられました。

実は、私たち消費者に見えている範囲にとどまらずビジネスの世界でも広がっていることが、今回、取材で明らかになってきました。

NHKの情報提供窓口「ニュースポスト」に日本国内で人気の、海外の旅行予約サイトの関係者から、ある情報が寄せられました。

NHK「ニュースポスト」に寄せられた情報

「宿泊施設向けの管理画面で、ポップアップをワンクリックすると割引が自動的に適用される仕組みになっている。悪質な営業活動で日本のホテルを搾取していると思っている」

「宿泊施設向けの管理画面で、ポップアップをワンクリックすると割引が自動的に適用される仕組みになっている。悪質な営業活動で日本のホテルを搾取していると思っている」

いったい、どういうことなのか。

私たちは、この予約サイトを通して部屋を販売している大手ホテルチェーンで実態を取材することができました。

私たちは、この予約サイトを通して部屋を販売している大手ホテルチェーンで実態を取材することができました。

国内外を問わず、複数の予約サイトを活用しているこのホテルチェーン。

ことし4月、担当者が各サイトでの販売価格を確認していたところ、一部のホテルについて、当該の海外予約サイトでだけ、本来の価格より2割ほど安く販売されていることに気付きました。

急いで調べてみると、サイト側が設定した「キャンペーン」に、知らないうちに参加していたのです。

なぜ、そんなことになったのか。

詳しく調査した結果、割引されているホテルでは、当該サイトでの販売を管理する画面に頻繁に表示される「ポップアップ画面」をクリックしてしまった可能性が高いことが分かりました。

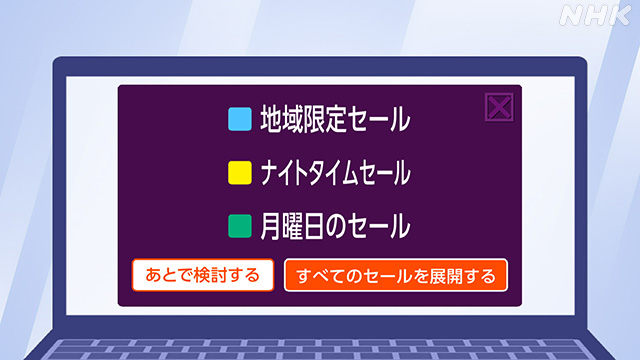

ホテル側が示した、ポップアップ画面のイメージです。

ことし4月、担当者が各サイトでの販売価格を確認していたところ、一部のホテルについて、当該の海外予約サイトでだけ、本来の価格より2割ほど安く販売されていることに気付きました。

急いで調べてみると、サイト側が設定した「キャンペーン」に、知らないうちに参加していたのです。

なぜ、そんなことになったのか。

詳しく調査した結果、割引されているホテルでは、当該サイトでの販売を管理する画面に頻繁に表示される「ポップアップ画面」をクリックしてしまった可能性が高いことが分かりました。

ホテル側が示した、ポップアップ画面のイメージです。

画面を閉じるための右上の×印が、ベースの画面とほぼ同じ色で、非常に見づらくなっていました。

一方で、「あとで検討する」をクリックすると、管理画面を開くたびに、ポップアップが繰り返し表示され、煩わしさを感じていたといいます。

さらに、この画面は、各施設の受け付けのスタッフが、接客中に予約の確認などのために開くことが多く、ホテル側は、スタッフが業務に追われる間に「セールを展開する」というボタンをクリックしてしまうケースが多かったのではないかと見ています。

一方で、「あとで検討する」をクリックすると、管理画面を開くたびに、ポップアップが繰り返し表示され、煩わしさを感じていたといいます。

さらに、この画面は、各施設の受け付けのスタッフが、接客中に予約の確認などのために開くことが多く、ホテル側は、スタッフが業務に追われる間に「セールを展開する」というボタンをクリックしてしまうケースが多かったのではないかと見ています。

ホテルチェーンの担当者

「×印が見づらいので、そもそも選択肢が『後で検討する』と『展開する』の2つしかないように見えます。セールについては、書かれているのは名前だけで、条件なども詳細は書かれていません。ポップアップを1回押しただけで料金が変わるとは思わず、必要な画面を早く見ようとして、ポップアップを消すにはどうすればいいのかと考え『展開する』を押してしまったのだと思います」

「×印が見づらいので、そもそも選択肢が『後で検討する』と『展開する』の2つしかないように見えます。セールについては、書かれているのは名前だけで、条件なども詳細は書かれていません。ポップアップを1回押しただけで料金が変わるとは思わず、必要な画面を早く見ようとして、ポップアップを消すにはどうすればいいのかと考え『展開する』を押してしまったのだと思います」

このポップアップ画面について、私たちが複数の専門家に見解を聞いたところ、いずれも「明らかにダークパターンにあたる」という回答でした。

会社では、気付いたその日のうちにセールを停止するとともに「絶対にクリックしないように」というメールを全社員に送り、注意を呼びかけました。しかし、少なくとも13のホテルで、2000室以上が、1割から2割引きで販売されてしまったということです。

ホテルチェーンの担当者によると、収入が減少しただけでなく、公式サイトより安くなってしまったことで常連客から苦情が寄せられ、信頼低下にもつながったといいます。

しかし、この海外予約サイトは、世界的に展開する大手。

今後、増えると予想されるインバウンドの需要を取り込むためには、このサイトを利用しないわけにもいかないといいます。

会社では、気付いたその日のうちにセールを停止するとともに「絶対にクリックしないように」というメールを全社員に送り、注意を呼びかけました。しかし、少なくとも13のホテルで、2000室以上が、1割から2割引きで販売されてしまったということです。

ホテルチェーンの担当者によると、収入が減少しただけでなく、公式サイトより安くなってしまったことで常連客から苦情が寄せられ、信頼低下にもつながったといいます。

しかし、この海外予約サイトは、世界的に展開する大手。

今後、増えると予想されるインバウンドの需要を取り込むためには、このサイトを利用しないわけにもいかないといいます。

『間違えて押してくれたらラッキー』

ニュースポストに情報を寄せたサイト運営会社の日本法人の元社員は、私たちの取材に対し、こうしたトラブルについてホテル側から頻繁に苦情が寄せられていたと明かしました。

海外予約サイト運営会社日本法人の元社員

「私が担当していたホテルチェーンの半数以上から『誤ってキャンペーンに参加してしまったので、取り消してほしい』という連絡を受けたことがあります。多い時には、週3回以上、そういうことがありました。ホテル側との信頼関係がなくなってしまうので、上司や本社に改善を求めたこともありますが、なかなか変わりませんでした」

「私が担当していたホテルチェーンの半数以上から『誤ってキャンペーンに参加してしまったので、取り消してほしい』という連絡を受けたことがあります。多い時には、週3回以上、そういうことがありました。ホテル側との信頼関係がなくなってしまうので、上司や本社に改善を求めたこともありますが、なかなか変わりませんでした」

ではなぜ、サイト側は、ダークパターンを使ってまで割引をさせようとするのか。

元社員は「本社の本当の意向はわからない」とことわったうえで、こう話しました。

元社員は「本社の本当の意向はわからない」とことわったうえで、こう話しました。

元社員

「旅行予約サイトにとっては、他のサイトより安いことが何より重要。『最安値だから予約を勝ち取れる』というのが私たちの考え方です。『ホテル側が間違えてポップアップを押して、割引キャンペーンに参加してくれればラッキー』と考えているでしょうし、それがねらいだと思います」

「旅行予約サイトにとっては、他のサイトより安いことが何より重要。『最安値だから予約を勝ち取れる』というのが私たちの考え方です。『ホテル側が間違えてポップアップを押して、割引キャンペーンに参加してくれればラッキー』と考えているでしょうし、それがねらいだと思います」

私たちは、このサイトの本社や日本法人に取材を申し入れました。

しかし、本社からは返答はなく、日本法人は「取材には応じられない」とのことでした。

しかし、本社からは返答はなく、日本法人は「取材には応じられない」とのことでした。

消費者を守るために 欧米で進む規制

こうして見てくると、ダークパターンを取り締まることはできないのか、という思いになる方も少なくないのではないでしょうか。

ダークパターンの中には、うその情報などで消費者をだます意図でつくられたものもあり、景品表示法や特定商取引法などに抵触すれば、もちろん、行政処分や罰則の対象になりえます。

ダークパターンの広がりを受け、国も動き始めています。

去年6月には特定商取引法が改正され「初回無料」などと表示しながら、実際には定期購入が条件になっている「いつでも解約可能」と書いているのに、実際には解約に細かい条件があるといったケースへの対策として、最終確認画面などでこうしたことを明記することが義務づけられました。

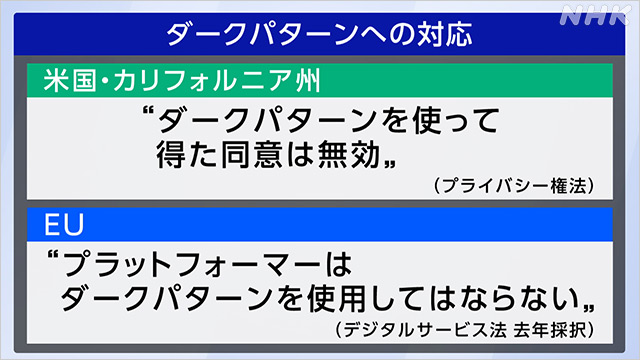

一方、日本より早くダークパターンの問題が認識され、消費者を守るための対策が進められてきた欧米では、ダークパターン全体を規制しようという動きが広がっています。

ダークパターンの中には、うその情報などで消費者をだます意図でつくられたものもあり、景品表示法や特定商取引法などに抵触すれば、もちろん、行政処分や罰則の対象になりえます。

ダークパターンの広がりを受け、国も動き始めています。

去年6月には特定商取引法が改正され「初回無料」などと表示しながら、実際には定期購入が条件になっている「いつでも解約可能」と書いているのに、実際には解約に細かい条件があるといったケースへの対策として、最終確認画面などでこうしたことを明記することが義務づけられました。

一方、日本より早くダークパターンの問題が認識され、消費者を守るための対策が進められてきた欧米では、ダークパターン全体を規制しようという動きが広がっています。

アメリカでは、例えばカリフォルニア州では「プライバシー権法」で「ダークパターンで得られた同意は、同意とみなさない」と定めています。

またEUでは、去年議会で採択された「デジタルサービス法」で「ダークパターンは利用者が意思決定を行う能力を著しくゆがめたり、損なったりするような方法だ」として、「プラットフォーム提供者は運用してはならない」と規定しています。

またEUでは、去年議会で採択された「デジタルサービス法」で「ダークパターンは利用者が意思決定を行う能力を著しくゆがめたり、損なったりするような方法だ」として、「プラットフォーム提供者は運用してはならない」と規定しています。

「避ける力」を身につける

「それ、あるあるだよね」

「私も気付かなかったよ」

街で聞いてみると、多くの人がダークパターンによって不利益を被る経験をしながらも、それを受け入れてしまっている実態も見えてきました。

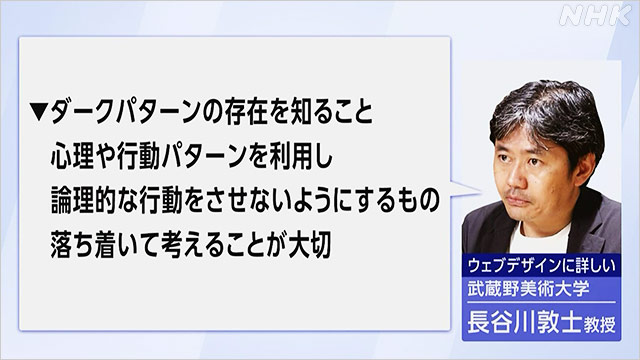

ダークパターンに詳しい武蔵野美術大学の長谷川敦士教授は「自分のせい」ではなく、「心理や感情の動きを利用された結果」であることを知らないからこそ受け入れてしまう、その現状を変える必要があると指摘します。

「私も気付かなかったよ」

街で聞いてみると、多くの人がダークパターンによって不利益を被る経験をしながらも、それを受け入れてしまっている実態も見えてきました。

ダークパターンに詳しい武蔵野美術大学の長谷川敦士教授は「自分のせい」ではなく、「心理や感情の動きを利用された結果」であることを知らないからこそ受け入れてしまう、その現状を変える必要があると指摘します。

武蔵野美術大学 長谷川敦士教授

「もちろん、法律による規制の強化も一定程度必要ですが、ダークパターンが相手の心理や行動パターンを利用するものである以上、すべてを法律で取り締まることはできません。だからこそ、ダークパターンの存在を知り、落ち着いて考える。一人ひとりがダークパターンを『避ける力』を身につけることがとても大切なんです。その積み重ねによって、ダークパターンを利用する事業者の信頼性は低下するでしょうし、それによってダークパターンをなくす方向に持っていくべきです」

「もちろん、法律による規制の強化も一定程度必要ですが、ダークパターンが相手の心理や行動パターンを利用するものである以上、すべてを法律で取り締まることはできません。だからこそ、ダークパターンの存在を知り、落ち着いて考える。一人ひとりがダークパターンを『避ける力』を身につけることがとても大切なんです。その積み重ねによって、ダークパターンを利用する事業者の信頼性は低下するでしょうし、それによってダークパターンをなくす方向に持っていくべきです」

社会の隅々にまでネットサービスが広がる今、ダークパターンから完全に逃れることは簡単ではありません。

でも、知っていれば、身を守る助けになるはず。

身近な人に、ぜひ伝えてほしいと思います。

でも、知っていれば、身を守る助けになるはず。

身近な人に、ぜひ伝えてほしいと思います。

ニュースポスト

不正の内部告発などはこちらからお寄せください

(記事で使用している画像の一部はダークパターンに詳しい仲野佑希さんの資料をもとに作成しました)

報道局機動展開プロジェクト

記者 芋野達郎

2015年入局

ネットワーク報道部を経て8月から現所属

デジタル社会の最前線を継続取材

記者 芋野達郎

2015年入局

ネットワーク報道部を経て8月から現所属

デジタル社会の最前線を継続取材