焼死者は何日も生き延びていた

「それに気がついたとき、衝撃を受けました」

100年前に発生した関東大震災について長年研究してきた専門家が、驚きを口にしました。

火災で大勢の人が犠牲になった被災地で、数日間、多くの人が生き延びていたにも関わらず、“医療の空白”が生じたことで命を落としてしまったというのです。

さらに、こうした事態は現代の災害医療にも通じる課題だと指摘しています。

100年前の実態をひもとき、教訓を探ります。

(社会部記者 宮原豪一)

100年前に発生した関東大震災について長年研究してきた専門家が、驚きを口にしました。

火災で大勢の人が犠牲になった被災地で、数日間、多くの人が生き延びていたにも関わらず、“医療の空白”が生じたことで命を落としてしまったというのです。

さらに、こうした事態は現代の災害医療にも通じる課題だと指摘しています。

100年前の実態をひもとき、教訓を探ります。

(社会部記者 宮原豪一)

関東大震災“最大の被災地”

東京・墨田区にある横網町公園。

子どもの遊び場や日本庭園などがあり、穏やかな雰囲気に包まれていますが、今から100年前、ここである悲劇が起きていました。

大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災です。

子どもの遊び場や日本庭園などがあり、穏やかな雰囲気に包まれていますが、今から100年前、ここである悲劇が起きていました。

大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災です。

ここは当時、軍服などを作る「被服廠(ひふくしょう)」という工場の跡地で、地震のあと大勢の人たちが避難していました。

近所に住む子どもたちやお年寄りなど、遠くまで逃げることができないいわゆる「災害弱者」も多く身を寄せていたと言われています。

そこを炎が竜巻のように立ち上る「火災旋風」が襲い、およそ3万8000人が犠牲になりました。

震災の死者・行方不明者10万5000人あまりのうち4割近くにのぼり、関東大震災で最大の被災地と言っても過言ではありません。

近所に住む子どもたちやお年寄りなど、遠くまで逃げることができないいわゆる「災害弱者」も多く身を寄せていたと言われています。

そこを炎が竜巻のように立ち上る「火災旋風」が襲い、およそ3万8000人が犠牲になりました。

震災の死者・行方不明者10万5000人あまりのうち4割近くにのぼり、関東大震災で最大の被災地と言っても過言ではありません。

焼死者の中には生き延びていた人も

日本近代史が専門で、関東大震災について長年研究している東京大学大学院の鈴木淳教授は、この場所の被害について書かれた生存者の証言を読んでいく中で、ある記述に目をとめました。

「焼死者の中には4日ごろまで生き残っていた者がずいぶんありました。やけどを負って歩いておりながら、大抵意識不明で、ただただ無意識に歩くばかりであって、水!水!と連呼しながら倒れて1、2時間後に息を引き取ったような者は4日ごろでもたくさんありました」(『東京市震災衛生救療誌』より)

そこには、地震から3日間は生き延びていた人が多くいたことが記されていました。

遺体の下に潜り込んだり、わずかな水たまりに入ったりして、なんとか命を守ったものの、医療の手が届かずに多くの人が犠牲になったというのです。いわば“医療の空白”と言える状況が起きていました。

遺体の下に潜り込んだり、わずかな水たまりに入ったりして、なんとか命を守ったものの、医療の手が届かずに多くの人が犠牲になったというのです。いわば“医療の空白”と言える状況が起きていました。

“医療の空白”はなぜ生まれたのか

なぜ、このような事態が起きたのか。

鈴木教授が当時の医療機関の状況について分析した結果、東京市の6割以上の病院が被災していたことがわかりました。

さらに、被服廠跡に比較的近い規模の大きな病院でも、少なくとも5か所は火災から逃れるため、患者だけでなく医療関係者が避難を余儀なくされ、外部から支援がないまま医療機能を喪失し、新たな患者を救護する余裕が無かったことがわかりました。

鈴木教授が当時の医療機関の状況について分析した結果、東京市の6割以上の病院が被災していたことがわかりました。

さらに、被服廠跡に比較的近い規模の大きな病院でも、少なくとも5か所は火災から逃れるため、患者だけでなく医療関係者が避難を余儀なくされ、外部から支援がないまま医療機能を喪失し、新たな患者を救護する余裕が無かったことがわかりました。

さらに、追い打ちをかけたのが「情報の錯綜(さくそう)」です。

内閣府の報告書によると、当時は、朝鮮人の武装や放火といった流言、根拠のないうわさが広まりました。

医療関係者を支援する軍や警察は「救護」ではなく「警護」に追われていたと鈴木教授は考えています。

内閣府の報告書によると、当時は、朝鮮人の武装や放火といった流言、根拠のないうわさが広まりました。

医療関係者を支援する軍や警察は「救護」ではなく「警護」に追われていたと鈴木教授は考えています。

東京大学大学院 鈴木淳教授

「流言によって警護を優先しなければならなくなったため、組織だった救護に警察や軍隊が着手するのが遅くなってしまった。また、病院は残っていても医療的にほとんど余力がない。この2つが重なり合って、かなり大きな“医療の空白”が震災直後に生じている。首都直下地震や南海トラフ巨大地震に備え、100年前の関東大震災から学べることは多いのではないか」

「流言によって警護を優先しなければならなくなったため、組織だった救護に警察や軍隊が着手するのが遅くなってしまった。また、病院は残っていても医療的にほとんど余力がない。この2つが重なり合って、かなり大きな“医療の空白”が震災直後に生じている。首都直下地震や南海トラフ巨大地震に備え、100年前の関東大震災から学べることは多いのではないか」

首都直下地震に向けた医療機関の備えは

今、同じように大規模な地震が東京を襲った場合、医療は継続できるのか。

当時、“医療の空白”が生じた東京・墨田区では、木造住宅が多く密集し、首都直下地震では揺れや火災によって大きな被害を受けることが懸念されています。

当時、“医療の空白”が生じた東京・墨田区では、木造住宅が多く密集し、首都直下地震では揺れや火災によって大きな被害を受けることが懸念されています。

87年にわたって地域の医療を支えてきた東京曳舟病院では、首都直下地震が起きることを前提にさまざまな対策を進めています。

災害時の地域医療の拠点として、6年前に建物全体を免震構造にしたほか、停電時でも200床の入院患者の治療を継続するため非常用発電機を整備しました。

災害時でも病院機能を喪失させないための“強じん化”です。

災害時の地域医療の拠点として、6年前に建物全体を免震構造にしたほか、停電時でも200床の入院患者の治療を継続するため非常用発電機を整備しました。

災害時でも病院機能を喪失させないための“強じん化”です。

さらに、病院の周辺だけでなく離れた被災地に出向いて医療を提供できる車両も2021年に全国で初めて導入しました。救急医療に欠かせないCTスキャンなどの検査を現場で行うことができるため、多くのけが人がいる場合でも、治療の優先度が高い患者を速やかに見極め、1人でも多くの命を救うことができると期待されています。

すでにこの車両は、ことしの梅雨前線による大雨で被害を受けた九州の病院に派遣されるなど、災害の現場で活躍しています。

対策は、施設や設備といったハード面の整備だけではありません。医師や看護師が、病院に参集できないことを想定した態勢の構築も進めています。

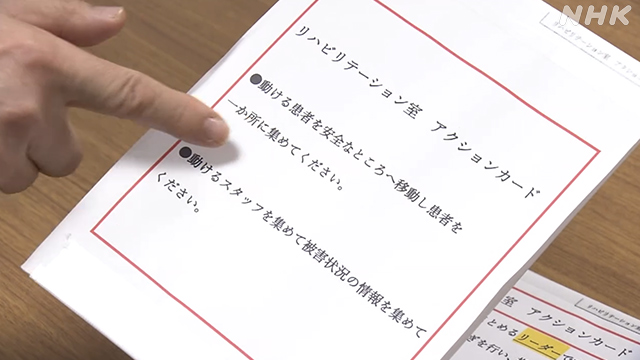

それが、災害時にやるべきことをまとめたカードの運用です。

すでにこの車両は、ことしの梅雨前線による大雨で被害を受けた九州の病院に派遣されるなど、災害の現場で活躍しています。

対策は、施設や設備といったハード面の整備だけではありません。医師や看護師が、病院に参集できないことを想定した態勢の構築も進めています。

それが、災害時にやるべきことをまとめたカードの運用です。

このカードを病棟ごとに用意しておくことで、ベテランの医師や看護師が不在でも、その場にいるメンバーで医療を継続できることを目指しています。

東京曳舟病院 三浦邦久医師

「我々の地区は古い建物が密集しているため、非常に危険な区域と言われている。道路が寸断された場合など外部から支援が来ない可能性もあるため、少なくとも72時間は籠城して医療を展開していけるよう、自分たちでできることを精いっぱいやっていかないといけない」

「我々の地区は古い建物が密集しているため、非常に危険な区域と言われている。道路が寸断された場合など外部から支援が来ない可能性もあるため、少なくとも72時間は籠城して医療を展開していけるよう、自分たちでできることを精いっぱいやっていかないといけない」

さらに、行政や病院、医師会などが連携して、地域で“医療の空白”を生まない取り組みも進められています。

それが救護所の運用です。

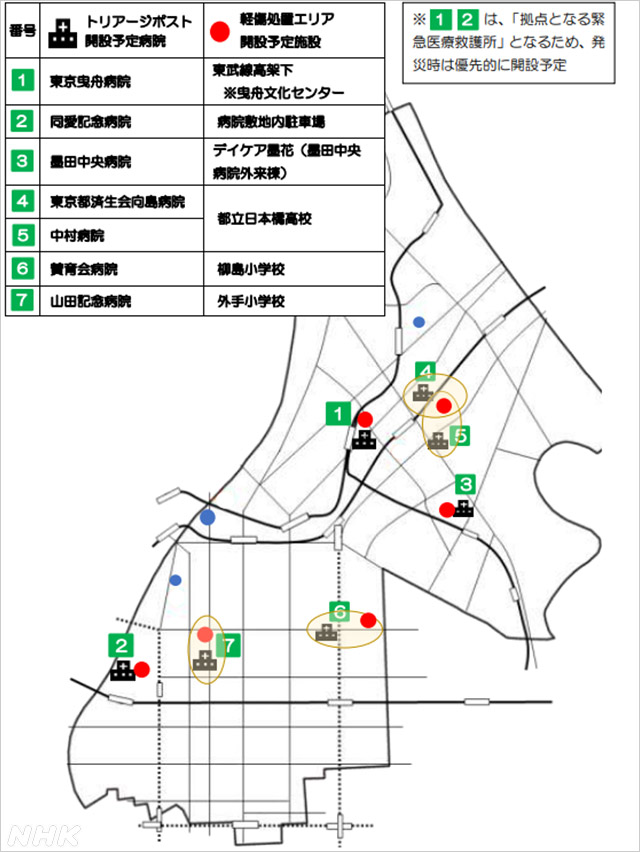

墨田区では、大規模災害時に病院の敷地など区内の7か所に「緊急医療救護所」が設けられる計画です。

それが救護所の運用です。

墨田区では、大規模災害時に病院の敷地など区内の7か所に「緊急医療救護所」が設けられる計画です。

ここでは、けが人の症状を把握した上で治療の優先度を決める「トリアージ」が行われます。そうすることで大勢の人が直接病院に殺到して医療がストップするのを防ぎます。

「緊急医療救護所」は東京曳舟病院のそばにも設けられる予定です。

「緊急医療救護所」は東京曳舟病院のそばにも設けられる予定です。

100年前には無かった支援の枠組みも

全国から被災地の医療を支える体制も強化されています。

災害時に全国から被災地に派遣される医療チーム「DMAT」です。

医師や看護師、薬剤師などで構成され、2023年4月1日現在で1773チーム、1万6608人の隊員が登録されています。

100年前にはなかった支援の枠組みで、阪神・淡路大震災をきっかけに導入が進められました。

その後、2011年の東日本大震災など各地で災害が起きるたびに全国からDMATが派遣され、被災者の支援にあたっています。

災害時に全国から被災地に派遣される医療チーム「DMAT」です。

医師や看護師、薬剤師などで構成され、2023年4月1日現在で1773チーム、1万6608人の隊員が登録されています。

100年前にはなかった支援の枠組みで、阪神・淡路大震災をきっかけに導入が進められました。

その後、2011年の東日本大震災など各地で災害が起きるたびに全国からDMATが派遣され、被災者の支援にあたっています。

災害時に“医療の空白”を生まないための心強い存在ですが、DMATの指揮をとる近藤久禎医師が今、災害医療の課題として指摘するのが、関東大震災でも起きた「病院避難」です。

実は、東日本大震災や原発事故、熊本地震、西日本豪雨などでも患者とスタッフがすべて避難する「病院避難」は起きていました。

中には、患者が搬送される途中にバスの中で体調が悪化し、命を落としたケースもあったといいます。

実は、東日本大震災や原発事故、熊本地震、西日本豪雨などでも患者とスタッフがすべて避難する「病院避難」は起きていました。

中には、患者が搬送される途中にバスの中で体調が悪化し、命を落としたケースもあったといいます。

DMAT事務局次長 近藤久禎医師

「実は、大規模な入院患者の避難は非常に頻繁に行われていて、適切な病院避難をやらないと搬送の途中で多くの命が失われてしまう。災害時に新しく生じる患者への医療提供も大きな課題だが、すでに入院している人への医療の継続、むしろそちらの方が今日(こんにち)的には大きくなっている。新たな課題として捉えていく必要がある」

「実は、大規模な入院患者の避難は非常に頻繁に行われていて、適切な病院避難をやらないと搬送の途中で多くの命が失われてしまう。災害時に新しく生じる患者への医療提供も大きな課題だが、すでに入院している人への医療の継続、むしろそちらの方が今日(こんにち)的には大きくなっている。新たな課題として捉えていく必要がある」

「病院避難」の対応を強化へ

そこで近藤医師は、「病院避難」も踏まえた被災地の病院支援に取り組んでいます。

ことし8月に兵庫県で開かれたDMATを目指す医療従事者を対象にした研修会では、被災した複数の病院のうち、どの病院で直ちに避難が必要なのか優先度を判断するしかたを学んでもらいました。

また、この日は、参加者がグループに分かれて60人の入院患者を抱える病院をどう避難させるかシミュレーションする机上訓練も行われました。

ことし8月に兵庫県で開かれたDMATを目指す医療従事者を対象にした研修会では、被災した複数の病院のうち、どの病院で直ちに避難が必要なのか優先度を判断するしかたを学んでもらいました。

また、この日は、参加者がグループに分かれて60人の入院患者を抱える病院をどう避難させるかシミュレーションする机上訓練も行われました。

参加した医師や看護師たちは、患者の症状を把握した上で優先的に対応しなければならない患者を見極め、避難の方法を検討していきます。

しかし、患者の症状や避難先によって受け入れ可能な人数が異なり、簡単に割り振ることができません。

その間、搬送手段も刻一刻と変わっていき、迅速に判断をするのに苦労する様子もみられました。

しかし、患者の症状や避難先によって受け入れ可能な人数が異なり、簡単に割り振ることができません。

その間、搬送手段も刻一刻と変わっていき、迅速に判断をするのに苦労する様子もみられました。

参加した看護師

「病院避難とひと言でいうと簡単に思えるが、かなりいろいろな機関と調整が必要で、そういった調整をDMATが行っているということは学びになった。もしDMATで支援に行くことになったら、地域の被災者の方に寄り添えるような活動をしていきたい」

「病院避難とひと言でいうと簡単に思えるが、かなりいろいろな機関と調整が必要で、そういった調整をDMATが行っているということは学びになった。もしDMATで支援に行くことになったら、地域の被災者の方に寄り添えるような活動をしていきたい」

参加した医師

「こっちの患者を優先し、こっちの患者はしかたなく後に、ということになるため、判断する側としてはとても苦しかった。そもそも病院避難ということを考えたことがなかったので、今回の研修は非常に勉強になった。今後も訓練を重ね、勉強していきたい」

「こっちの患者を優先し、こっちの患者はしかたなく後に、ということになるため、判断する側としてはとても苦しかった。そもそも病院避難ということを考えたことがなかったので、今回の研修は非常に勉強になった。今後も訓練を重ね、勉強していきたい」

DMAT事務局次長 近藤久禎医師

「100年前の関東大震災の時から医療機関の被災というのは大きな課題だったということが最近わかってきた。被災地の医療機関をしっかりと支えながら、現地の医療の継続を図っていく。これが我々DMATとしての最大の課題だと思っている。どんな状況でも最善を尽くせるよう、しっかりとシミュレーションを行い、判断について学んでおくことが非常に重要だ」

「100年前の関東大震災の時から医療機関の被災というのは大きな課題だったということが最近わかってきた。被災地の医療機関をしっかりと支えながら、現地の医療の継続を図っていく。これが我々DMATとしての最大の課題だと思っている。どんな状況でも最善を尽くせるよう、しっかりとシミュレーションを行い、判断について学んでおくことが非常に重要だ」

埋もれた教訓を生かしていくために

100年前の関東大震災では多くの教訓があったにも関わらず、その後の太平洋戦争などの影響もあって、埋もれてしまったと言われています。

そして、今私たちは改めて災害医療の課題に直面しています。

首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、関東大震災を過去の出来事として捉えるのではなく、防災・減災のヒントを学び取り、今後の災害に生かしていくことが、100年の節目に求められていることだと感じます。

そして、今私たちは改めて災害医療の課題に直面しています。

首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、関東大震災を過去の出来事として捉えるのではなく、防災・減災のヒントを学び取り、今後の災害に生かしていくことが、100年の節目に求められていることだと感じます。

社会部記者

宮原豪一

2008年入局

東日本大震災事務局、気象庁担当 徳島放送局などを経て現所属

地震や豪雨などの防災取材を担当

防災士

宮原豪一

2008年入局

東日本大震災事務局、気象庁担当 徳島放送局などを経て現所属

地震や豪雨などの防災取材を担当

防災士