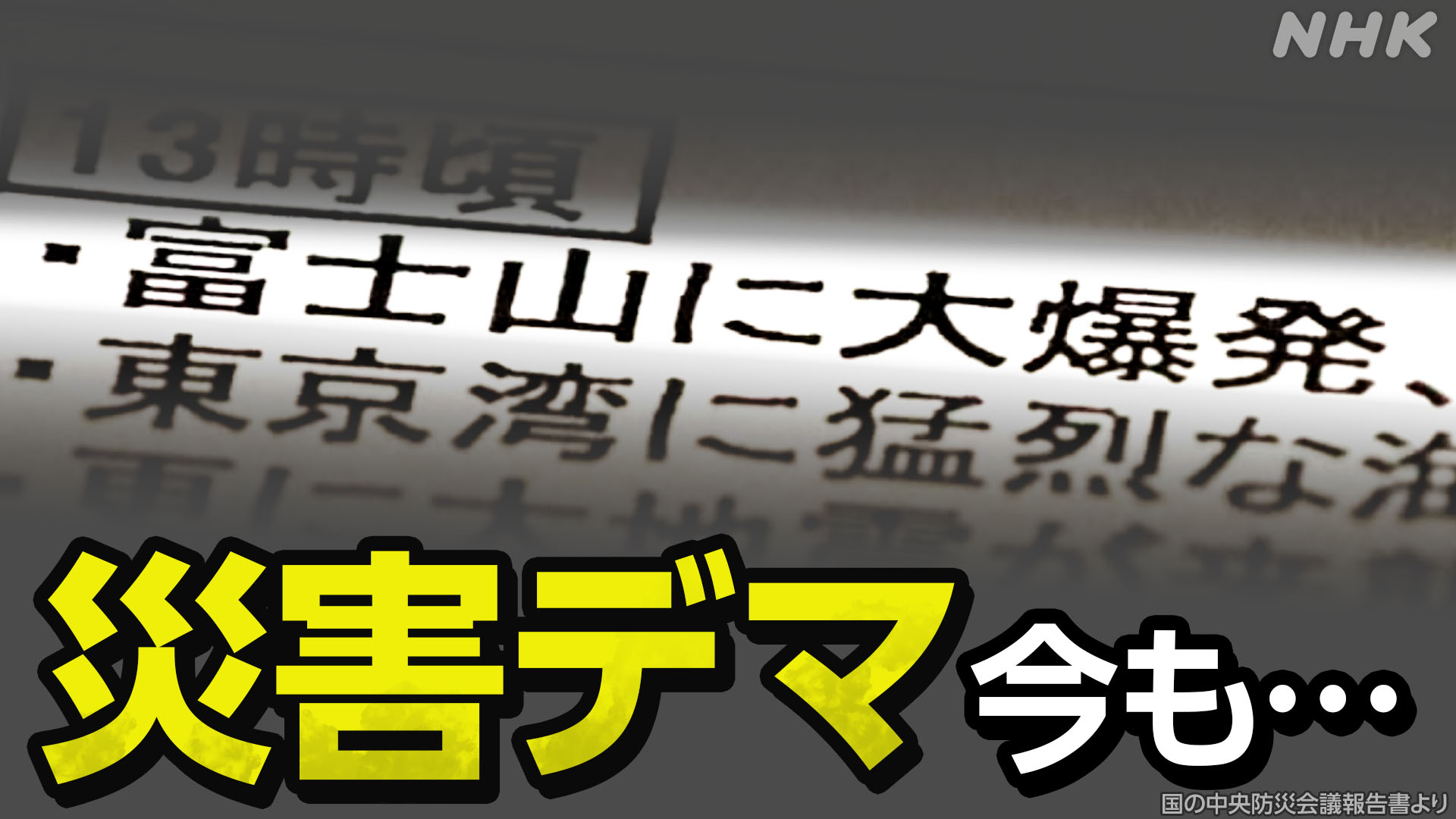

国の中央防災会議の報告書によりますと、100年前、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災では、直後から「富士山が大噴火」といったうわさが広がりました。

「朝鮮人3000人が襲って来る」「朝鮮人が井戸の水に毒を入れた」といった根拠のない情報も流れ、それを信じた民衆や軍、警察によって朝鮮半島出身者が殺害されました。報告書では、殺された人は千人から数千人に及ぶとされています。

また、今でいう「フェイク画像(偽画像)」も存在していました。

現在の東京・墨田区にあった工場跡地「被服廠跡」の被災者の様子を撮影したとするこの絵はがき。

炎を含んだ竜巻状の渦が発生する「火災旋風」でおよそ3万8000人が死亡した場所を写したとされています。

関東大震災100年 私たちの不安がフェイクを広げる どうすれば

「朝鮮人が井戸に毒を入れたらしい」

100年前の関東大震災、根拠のないうわさを信じた民衆や警察によって、多くの朝鮮半島出身の人たちが殺害される事件が起きました。

命に関わる事態を引き起こすおそれもある、災害時のデマやフェイク。

最近の災害でもたびたび広がり、中には災害対応が混乱したケースもあります。

いったいどうすれば?

「知ること」により、そのリスクを減らすことが出来るかもしれません。

関東大震災 うわさが殺害につながった

しかしこの写真、全く別の場所で撮られたものでした。

奥に見える煙も、後から加えられたとみられています。

つまり、完全なねつ造の「フェイク画像」が100年前の震災でも存在していたのです。

今も繰り返される災害時のデマやフェイク

災害時のデマやフェイクは100年後の私たちの周りでも多く発生しています。

よく知られているのが2016年の熊本地震の「近くの動物園からライオンが放たれた」という、うその情報です。

地震の後、ライオンが写った写真とともにSNSで拡散しましたが、実際には海外の写真を使ったものでした。この情報を流した人物は動物園の業務を妨害したとして、逮捕されました。

静岡県で被害が出た2022年の台風15号の際には、静岡県内の水害の様子だとする画像がSNSで拡散しましたが、生成AIで作った偽画像でした。

また、大きな災害が起きるたび、「外国人の窃盗グループが横行している」という根拠のない情報や、「あの地震は人工地震だ」といった憶測が拡散しています。

関東大震災のときはラジオ放送も始まっていないなど、正確な情報伝達の手段が十分発達していなかったこともあってデマが広がったとされていますが、誰でも情報を発信し、広げることができるSNSが普及した現代、100年前とは違う形でデマやフェイクが広まってしまうリスクがあるのです。

私たちが抱く「感情」がデマを広げる

なぜ広がるのか。

災害時のデマに詳しい東京大学大学院の関谷直也教授は、私たちが抱く「不安」や「怒り」といった感情が多くの人に共有されるときに、デマやフェイクは広がりやすいとしています。

関谷直也教授

「いつもと違う特異な現象に直面すると、人々は互いにコミュニケーションを取って状況を理解しようとします。大きな災害であればあるほど、交換される情報量そのものが増えます。正体の分からない事態への『不安』や『怒り』が多くの人の間で共有されると、普段なら到底信じられないような荒唐無稽な情報も拡散してしまう。結果的に誤情報も広がりやすくなると考えられます」

実際に東日本大震災では、X(旧ツイッター)での情報発信量は、通常時の2倍近くに増え、千葉県市原市の製油所で爆発が起きたときには「有害物質の雨が降る」という投稿が瞬く間に広がりました。

結果的には根拠のない情報でしたが、関谷教授は「不安」や「怒り」の感情に加え、人の助けになる情報を伝えようという「善意」が組み合わさって拡散したとみています。

「善意のつもりだった」 誤情報を拡散させた人は

誤情報をSNSで拡散したことがある人に、話を聞くことが出来ました。

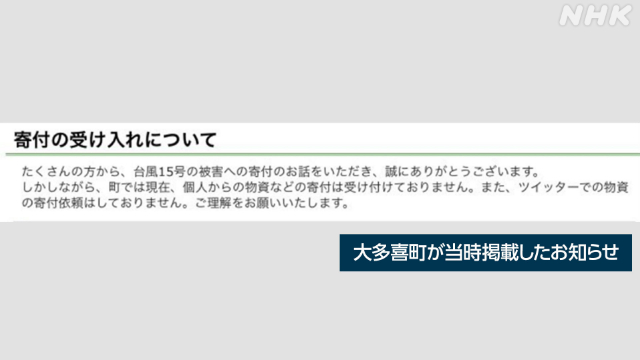

東京都内に住む女性は、2019年9月、千葉県に上陸した台風15号の災害発生直後、「大多喜町が支援要請」という内容の情報をSNSで見つけ、自分のアカウントで広めました。

情報を拡散した女性

「困っている人がいて、助けられる人がいればという、ちょっとした善意のつもりでした」

しかし、この時、町では物資の不足は起きておらず支援要請は行っていませんでした。それにも関わらず、町には物資が届いたり、寄付の相談が寄せられたため、その後、「ツイッターでの寄付依頼はしておりません」とホームページで掲載。

情報をSNSで拡散した女性も、投稿を削除しました。

情報を拡散した女性

「問い合わせがいくだけでも迷惑だろうと思い、取り消しました。デマを発信した人はなぜこんな面倒なことをするのだろう?と思いましたが、もしかしたらその人も善意の押しつけだったのかもしれません。善意のつもりが、迷惑になることもあるのだと思い至るきっかけになりました」

デマやフェイクにはパターンがある 過去ケースを分析すると

悪意がなくても私たちが、拡散させることにもなりかねない災害時のデマやフェイク。

拡散には、実はパターンがあることが分かっています。

兵庫県立大学の木村玲欧教授のグループは18の災害で実際に出てきた453の流言(デマ・根拠のない情報など)の拡散について詳しく調べました。

すると、拡散されるタイミングごとに特徴がありました。

1.発生直後

発生直後には、「災害がまた来る」とする根拠のない情報が非常に多くなっていました。

「●月に再び震度●の揺れがやってくる」とか「●●(場所)で水蒸気爆発が起きる」といったもので、全体の中で最も多く、実に4割を占めました。

また「●●が地震兵器で日本を攻撃した」など、原因を憶測するタイプの根拠のない情報も広まる傾向がありました。

2.被害確認時

時間が経過して被害情報が入ってくるようになると、「事実ではない被害情報」や「2次被害」に関する情報が繰り返し広がっていました。

「ダムが決壊した」「被災地で窃盗団が物資を強奪している」「餓死者が出ている」といった内容で、全体の3割程度を占めていました。

3.災害対応時

さらに時間が進み、災害対応が始まる段階になると、「公的機関による支援」や「著名人の避難・発言」に関する情報が増えます。

「政治家が被災地の外に避難した」とか「災害対策本部が逃げ出した」、「物資の投下がなされるようだ」といった内容です。

4.復旧・復興時

復旧・復興時になると、被災地での暮らし、生活に関わる情報が流れます。

「有害物質が混ざった雨が降るのでレインコート着用を」とか、「うがい薬が放射能対策に有効」といった根拠のない情報が広まっていました。

“大きな災害時には流言は必ず出る”

分析した木村教授は、これらのパターンは過去、何度も繰り返されていて、今後も同じような経過をたどって広がると考えられると指摘します。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「災害時の流言は『理解できないことが起きてしまった』『また起きるかもしれない』という不安と、『今自分が置かれている状況を把握したい』という知的欲求から生まれ、広がっていきます。これらの感情を人間から消すことは出来ない以上、『災害時には必ず流言は起きる』、それを知ることが、デマやフェイク情報対策の第一歩であり、インターネットが普及した現代に生きる私たちに求められる情報リテラシーだと思います」

“情報をうのみにしない 拡散しない すぐ行動につなげない”

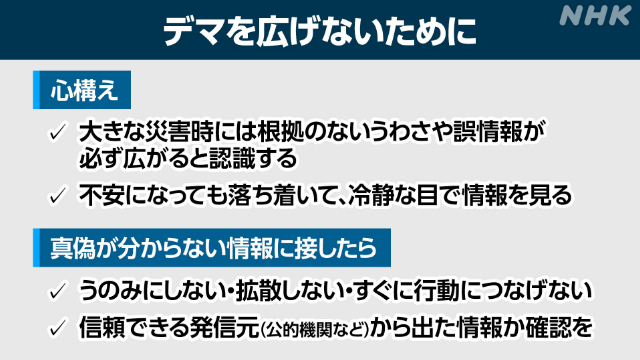

では災害時に広がりやすいデマやフェイクに、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

東京大学の関谷教授は、災害時の誤った情報が人々を混乱させ、弱者に対する差別につながるリスクは関東大震災から100年前がたった今も変わっていないとしたうえで、真偽の分からない情報は拡散しないことが大切だとしています。

関谷直也教授

「『流言は智者に止まる』という格言があります。根拠のないうわさが広まっても知恵のある人はそれを他人に話さないから噂はそこで止まるという意味です。本当か分からない情報がきた時にうのみにしない、拡散しない、すぐに行動につなげないという態度を身につけることが大事です」。

“落ち着いて情報の真偽確認を”

また、兵庫県立大の木村教授は、情報の真偽を確かめようとすることが重要だとしています。

木村玲欧教授

「災害時には多くの人が不安になり、感情が揺さぶられる情報を安易に広げてしまいがちになります。しかし、そうした情報を見たときには一歩立ち止まり、落ち着いてほしい。広まることで災害対応が阻害され、人の命に関わる事態になり得ることもあります。その情報は本当か、転送する前にその情報の真偽を確かめる習慣を身につけることが重要です」

(取材 ネットワーク報道部 内山裕幾 林慶太)