伸びるアイスも高騰 お金の価値が2年で1/3になった国

アジアとヨーロッパにまたがる中東の国、トルコ。

「お金の価値が1年で半分になった国」という特集記事を2022年1月に書きましたが、その後もお金の価値は減り続け、とうとう2年で3分の1以下になってしまいました。

通貨価値が下落し、人々はインフレに苦しんでいます。

あの伸びるアイスで知られるトルコアイスも価格がなんと4倍以上に。

インフレの実態と要因、そして、その後の変化を深掘りします。

(イスタンブール支局長 佐野圭崇)

「お金の価値が1年で半分になった国」という特集記事を2022年1月に書きましたが、その後もお金の価値は減り続け、とうとう2年で3分の1以下になってしまいました。

通貨価値が下落し、人々はインフレに苦しんでいます。

あの伸びるアイスで知られるトルコアイスも価格がなんと4倍以上に。

インフレの実態と要因、そして、その後の変化を深掘りします。

(イスタンブール支局長 佐野圭崇)

お金の価値が1年で半分に減った国

2022年1月のビジネス特集

アイスが高い!

世界各地で猛暑が続く今年の夏。

トルコの最大都市イスタンブールでも連日35度近くまで気温があがりました。

そんな暑い日の味方といえば、トルコ名物の伸びるアイス「ドンドルマ」です。

日本ではトルコアイスとも呼ばれています。

トルコの最大都市イスタンブールでも連日35度近くまで気温があがりました。

そんな暑い日の味方といえば、トルコ名物の伸びるアイス「ドンドルマ」です。

日本ではトルコアイスとも呼ばれています。

トルコアイスはやぎの乳が原料で、サーレップと呼ばれる山岳地に自生するラン科の植物の球根の粉末が使われ、これが独特の粘りをつくりだしています。

ところが、トルコで暑い夏を乗り切るために多くの人たちが楽しみにしているアイスの価格が高騰しています。

ところが、トルコで暑い夏を乗り切るために多くの人たちが楽しみにしているアイスの価格が高騰しています。

2021年の夏は1玉、7.5リラ(当時のレートで100円ほど)だったものが、2022年の夏は15リラ、そしてことしの夏は35リラ(190円ほど)にまであがっています。

価格は2年でおよそ4.6倍に上昇。

円ベースでみると為替変動で吸収されてしまいますが、トルコ人にとってはとてつもない値上がりです。

店員になんでこんなに高くなっているの?と聞くと次のような答えが返ってきました。

価格は2年でおよそ4.6倍に上昇。

円ベースでみると為替変動で吸収されてしまいますが、トルコ人にとってはとてつもない値上がりです。

店員になんでこんなに高くなっているの?と聞くと次のような答えが返ってきました。

・エネルギー高で輸送コスト増

・最低賃金引き上げで人件費が倍増

そして

・輸入品のやぎの飼料が通貨リラ安によって高騰

・最低賃金引き上げで人件費が倍増

そして

・輸入品のやぎの飼料が通貨リラ安によって高騰

通貨リラ安が止まらない

トルコの通貨リラ安はどこまで進んでいるのか。

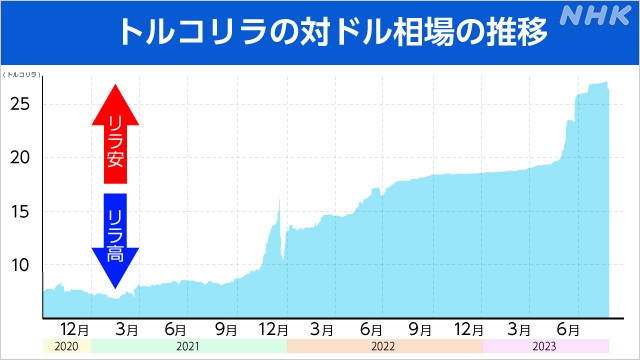

こちらはドルに対するリラの値動きを示したグラフです。

こちらはドルに対するリラの値動きを示したグラフです。

2年前には1ドル=8リラ台だったのが、直近、8月27日時点では1ドル=26リラ台にまで下落しています。

通貨の価値が2年で3分の1以下に下落していることが分かります。

通貨の価値が2年で3分の1以下に下落していることが分かります。

地下鉄は2年で3.7倍に

通貨安はさまざまな物価を押し上げています。

そのひとつが市民の足である地下鉄やトラムなど公共交通機関の運賃です。

そのひとつが市民の足である地下鉄やトラムなど公共交通機関の運賃です。

イスタンブール市内には18の路線が走っていて、通勤や通学に欠かせない交通手段ですが、1回の運賃は2年前にはおよそ4リラだったのが、今は15リラ。

この2年で3.7倍に上昇しています。

例えるなら、東京を走るJR山手線の新宿-渋谷間の170円の運賃が、2年後には630円になってしまう計算です。

トルコはエネルギー資源を輸入に頼っており、エネルギー価格高騰に加えて通貨安は電気料金に跳ね返り、地下鉄を運行する公営企業も値上げをせざるをえない状況に追い込まれているのです。

この2年で3.7倍に上昇しています。

例えるなら、東京を走るJR山手線の新宿-渋谷間の170円の運賃が、2年後には630円になってしまう計算です。

トルコはエネルギー資源を輸入に頼っており、エネルギー価格高騰に加えて通貨安は電気料金に跳ね返り、地下鉄を運行する公営企業も値上げをせざるをえない状況に追い込まれているのです。

とうとうチーズが買えない

人々の暮らしをいちばん身近に感じられるのが青空市場。

一見、活気あふれるいつもの光景ですが、ここにも異変が。

一見、活気あふれるいつもの光景ですが、ここにも異変が。

トルコの食卓に欠かせない、チーズ。

2021年12月、チーズ店を取材したときには「キロ買いが基本だったが、今は250グラム単位で買っている」と言われていましたが…。

2021年12月、チーズ店を取材したときには「キロ買いが基本だったが、今は250グラム単位で買っている」と言われていましたが…。

この夏、買い物客は遠目にチーズの値札を見ては、去っていきます。

「どうする?」「高いよ」などという買い物客の会話も聞こえてきます。

店主もあきらめムードで、接客もそこそこに食事を始めていました。

「どうする?」「高いよ」などという買い物客の会話も聞こえてきます。

店主もあきらめムードで、接客もそこそこに食事を始めていました。

2年前に60リラほどだった各種冷蔵物チーズが今や軒並み150リラ超え。

別のチーズ店では、価格の安い常温保存できる塩気の強いものを買い求める人の姿もありました。

通貨リラが日々値下がりし、インフレが生活のあらゆる場面に暗い影を落としているのを現地で痛感させられました。

別のチーズ店では、価格の安い常温保存できる塩気の強いものを買い求める人の姿もありました。

通貨リラが日々値下がりし、インフレが生活のあらゆる場面に暗い影を落としているのを現地で痛感させられました。

なぜリラは下落?

なぜトルコでは通貨安が進み、深刻なインフレに陥っているのか。

その大きな要因の1つに金融緩和策があります。

その大きな要因の1つに金融緩和策があります。

トルコの中央銀行はインフレが進んでいるにもかかわらず、これまで繰り返し利下げを続けてきました。

トルコはもともと輸入依存割合が高く、2003年以降は貿易収支の赤字が急速に膨らみました。

2020年以降、新型コロナからの景気回復にともない、経常収支の赤字が続き、「儲かっていない国」と金融市場からねらわれることで通貨が売られやすい環境にありました。

2021年3月、通貨安によるインフレ抑制のため、利上げを行ってきた当時のトルコ中央銀行の総裁をエルドアン大統領が解任。

そして、中央銀行は2021年9月から12月まで4か月連続で「利下げ」を実施したのです。

19%だった政策金利は4か月で14%にまで引き下げられたほか、ことし2月まで利下げは繰り返され、8.5%まで政策金利は引き下げられました。

この“常識破り”の政策にともなってトルコ国内の物価が大きく上昇したのです。

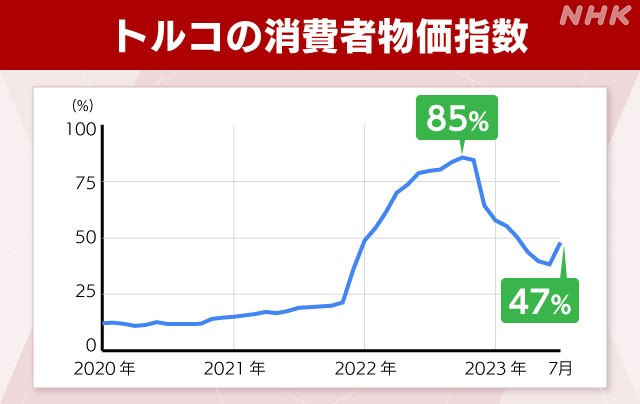

トルコの消費者物価指数は2022年10月には対前年同月比約85%にまで上昇。

トルコはもともと輸入依存割合が高く、2003年以降は貿易収支の赤字が急速に膨らみました。

2020年以降、新型コロナからの景気回復にともない、経常収支の赤字が続き、「儲かっていない国」と金融市場からねらわれることで通貨が売られやすい環境にありました。

2021年3月、通貨安によるインフレ抑制のため、利上げを行ってきた当時のトルコ中央銀行の総裁をエルドアン大統領が解任。

そして、中央銀行は2021年9月から12月まで4か月連続で「利下げ」を実施したのです。

19%だった政策金利は4か月で14%にまで引き下げられたほか、ことし2月まで利下げは繰り返され、8.5%まで政策金利は引き下げられました。

この“常識破り”の政策にともなってトルコ国内の物価が大きく上昇したのです。

トルコの消費者物価指数は2022年10月には対前年同月比約85%にまで上昇。

あしもと2023年7月は約47%ですが、年末には再び上昇し、58%になるという予想を中央銀行は発表しています。

この尋常ではない政策を主導したのはエルドアン大統領です。

この尋常ではない政策を主導したのはエルドアン大統領です。

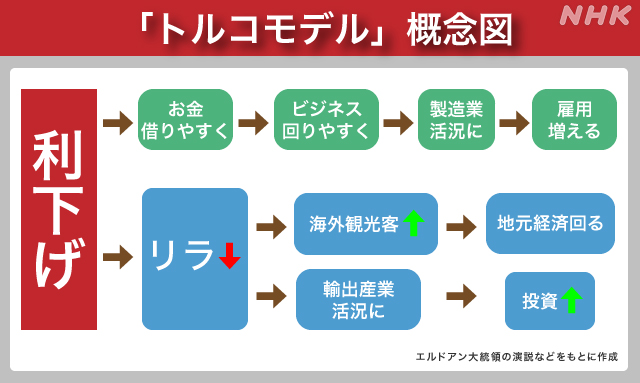

常識破りの「トルコモデル」を提唱してきました。

どのようなものか、これまでの発表資料などをもとに簡単にまとめました。

どのようなものか、これまでの発表資料などをもとに簡単にまとめました。

「トルコモデル」では金利が下がれば、国内ではお金が借りやすくなり、ビジネスが回りやすくなる。

さらに、通貨リラが値下がりすれば、海外の観光客を呼び込みやすくなり、輸出もしやすくなる。

そのためには、インフレという副作用は容認する方針なのです。

また、エルドアン大統領が金融緩和を推し進める理由の一つに経済成長へのこだわりがあると指摘されています。

トルコを世界トップ10の経済大国にすることに野心を燃やしています。

そのためには金融緩和を推し進めてお金を回し、個人消費を拡大させることを優先してきました。

さらに、通貨リラが値下がりすれば、海外の観光客を呼び込みやすくなり、輸出もしやすくなる。

そのためには、インフレという副作用は容認する方針なのです。

また、エルドアン大統領が金融緩和を推し進める理由の一つに経済成長へのこだわりがあると指摘されています。

トルコを世界トップ10の経済大国にすることに野心を燃やしています。

そのためには金融緩和を推し進めてお金を回し、個人消費を拡大させることを優先してきました。

エルドアン氏続投で大きな転換

ところが、エルドアン政権はここにきてこのトルコモデルの大幅な軌道修正をはかろうとしています。

2023年5月に選挙戦を制して続投を決めた後、エルドアン大統領は新たな財務相と中央銀行総裁を選任しました。

財務相にはかつてアメリカの証券大手メリルリンチのストラテジストなどを務めたシムシェク氏を据えたほか、中央銀行総裁にはアメリカの金融大手ゴールドマンサックスなどで活躍したエルカン氏を迎え、金融引き締め路線に転換したのです。

財務相にはかつてアメリカの証券大手メリルリンチのストラテジストなどを務めたシムシェク氏を据えたほか、中央銀行総裁にはアメリカの金融大手ゴールドマンサックスなどで活躍したエルカン氏を迎え、金融引き締め路線に転換したのです。

女性初の中銀総裁

2023年6月からトルコの中央銀行総裁に就任したのは、ハフィゼ・ガイェ・エルカン氏。

トルコ中銀初の女性総裁です。

中央銀行によりますと、エルカン氏は1979年生まれの40代。

イスタンブールにあるボアジチ大学を卒業後、ハーバード大学ビジネススクールで学び、プリンストン大学では金融工学などの博士号を取得しました。

2005年からアメリカの金融大手ゴールドマンサックスに勤務していたエコノミストで、2014年からはアメリカの銀行、ファースト・リパブリック・バンクで勤務し、共同CEOなども務めたいわばバリバリの金融のプロです。

中央銀行によりますと、エルカン氏は1979年生まれの40代。

イスタンブールにあるボアジチ大学を卒業後、ハーバード大学ビジネススクールで学び、プリンストン大学では金融工学などの博士号を取得しました。

2005年からアメリカの金融大手ゴールドマンサックスに勤務していたエコノミストで、2014年からはアメリカの銀行、ファースト・リパブリック・バンクで勤務し、共同CEOなども務めたいわばバリバリの金融のプロです。

インフレのトンネルに光明?

エルカン新総裁は6月以降、3会合連続で政策金利の利上げを敢行。

本来の金融セオリーに沿った形でインフレ退治に乗り出します。

最初、6月の利上げは6.5%とそれなりに大きなものでしたが、市場の反応は冷淡でした。

「まだもの足りない」とでもいわんばかりに市場はリラを売る動きに出て、リラは1ドル27リラ台と最安値を更新しました。

3回目となる2023年8月の金融政策を決める会合で今度は7.5%の大幅な利上げに踏み切ります。

市場予想は2.5%でしたので、予想外の大幅な利上げでした。

するとリラは25リラ台まで買い戻され、一時5%ほど上昇します。

本来の金融セオリーに沿った形でインフレ退治に乗り出します。

最初、6月の利上げは6.5%とそれなりに大きなものでしたが、市場の反応は冷淡でした。

「まだもの足りない」とでもいわんばかりに市場はリラを売る動きに出て、リラは1ドル27リラ台と最安値を更新しました。

3回目となる2023年8月の金融政策を決める会合で今度は7.5%の大幅な利上げに踏み切ります。

市場予想は2.5%でしたので、予想外の大幅な利上げでした。

するとリラは25リラ台まで買い戻され、一時5%ほど上昇します。

「インフレとの闘いこそ私がここにいる理由」

3会合連続の利上げを決める前、エルカン総裁は2023年7月、国内外の記者を集めて初めての会見に臨みました。

そこで次のように語りました。

そこで次のように語りました。

エルカン総裁

「私たちはまだこれまでの歩みを評価できる状況にはない。インフレとの闘いこそ私がここにいる理由です。インフレとの闘いは必須です。物価安定のためだけでなく、国家の福祉のためにも。トルコ中銀は独立機関だ。その独立性を強調したい。金利の引き上げを続けていく。それが現在の状況が必要としていることだからだ」

「私たちはまだこれまでの歩みを評価できる状況にはない。インフレとの闘いこそ私がここにいる理由です。インフレとの闘いは必須です。物価安定のためだけでなく、国家の福祉のためにも。トルコ中銀は独立機関だ。その独立性を強調したい。金利の引き上げを続けていく。それが現在の状況が必要としていることだからだ」

エルドアン大統領がなぜトルコモデルを大きく転換したのか、本人からは説明がありませんが、「利下げがインフレ率を下げるという考え方は変わらない」と、エルカン総裁を任命した後にも口にしていたと報じられています。

また政治の季節が…

トルコを待ち受けているのは2024年3月に行われる予定の統一地方選挙です。

イスタンブールを含むトルコ3大都市はいずれも野党所属の市長が市政を担っています。

かつてみずからもイスタンブール市長を務めてきたエルドアン大統領にとっては失地回復をもくろむ大事な選挙です。

イスタンブールを含むトルコ3大都市はいずれも野党所属の市長が市政を担っています。

かつてみずからもイスタンブール市長を務めてきたエルドアン大統領にとっては失地回復をもくろむ大事な選挙です。

大統領が選挙対策として、再び金融緩和に踏み切り、お金を回して経済を成長させるのだとアピールする可能性も十分あります。

しかし、これまでの常識破りの金融緩和策によって引き起こされた通貨安とインフレに振り回されているのは一般の市民です。

しかし、これまでの常識破りの金融緩和策によって引き起こされた通貨安とインフレに振り回されているのは一般の市民です。

青空市場で子ども連れの母親がこう漏らしていました。

「あらゆるものが高くて、あすどうやって暮らすか見えません」

日々の食事で精いっぱいで、トマトペーストやピクルスといった保存食をつくる余裕もないといいます。

エルドアン大統領の「経済強国と政治信条か、それとも経済の安定か」の選択は、8500万のトルコ国民の生活を大きく揺さぶっています。

「あらゆるものが高くて、あすどうやって暮らすか見えません」

日々の食事で精いっぱいで、トマトペーストやピクルスといった保存食をつくる余裕もないといいます。

エルドアン大統領の「経済強国と政治信条か、それとも経済の安定か」の選択は、8500万のトルコ国民の生活を大きく揺さぶっています。

イスタンブール支局長

佐野圭崇

2013年入局

山口放送局、国際部を経て2021年から現所属

佐野圭崇

2013年入局

山口放送局、国際部を経て2021年から現所属