「HPが削られる…」原爆Nスペを一緒に見た若者はそう言った

「78年前の原爆の話を、いま伝える意味とは何か?」

毎年8月6日が近づくと、そんな問いかけが頭をよぎる。

1989年に「NHKスペシャル」の放送が始まってから、広島放送局では毎年、原爆に関するNHKスペシャルを制作してきた。

ことし担当することになった私たちは、くしくも89年生まれの30代。

年を重ねるごとに放送され続けてきた番組の重みを感じながら、上記の問いかけに対して、悩み、葛藤しながら制作を続けてきた。

ただ、ことしは特別な8月6日を迎えることになった。

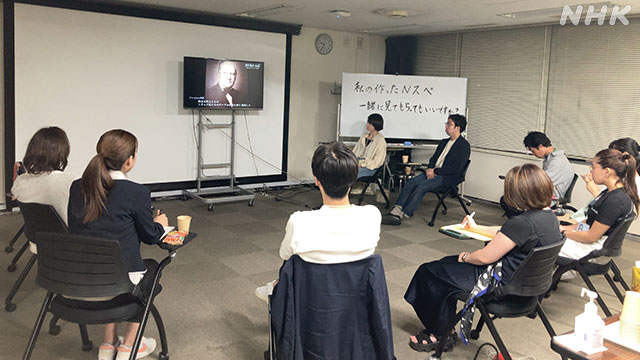

Z世代の大学生たちや現在、母国で戦争が起きているウクライナ出身のディレクター、そして、気鋭の若手作家とリアルタイムで番組を視聴し、語り合ったのだ。

いま戦争を伝えることの意味を、改めて考えてみた。

(広島放送局ディレクター 宮島優 大小田紗和子)

毎年8月6日が近づくと、そんな問いかけが頭をよぎる。

1989年に「NHKスペシャル」の放送が始まってから、広島放送局では毎年、原爆に関するNHKスペシャルを制作してきた。

ことし担当することになった私たちは、くしくも89年生まれの30代。

年を重ねるごとに放送され続けてきた番組の重みを感じながら、上記の問いかけに対して、悩み、葛藤しながら制作を続けてきた。

ただ、ことしは特別な8月6日を迎えることになった。

Z世代の大学生たちや現在、母国で戦争が起きているウクライナ出身のディレクター、そして、気鋭の若手作家とリアルタイムで番組を視聴し、語り合ったのだ。

いま戦争を伝えることの意味を、改めて考えてみた。

(広島放送局ディレクター 宮島優 大小田紗和子)

「私たちのNスペ 一緒に見てもらっていいですか?」

8月6日の午後8時。

私たちは、朝、広島で行われた平和記念式典の中継を終え、渋谷のNHK放送センターに向かっていた。

正直、足取りは重かった。

あと1時間後に放送される番組を若い世代の皆さんと一緒に見て、語り合う…。

ふだんから放送の直前は、視聴者の方々に番組がどのように受け止められるのか、不安を抱えながら過ごすことが多い中で、今回はその反応をダイレクトに受け止め、番組に込めた思いについて語るという初めての試みに、口から心臓が飛び出そうな心持ちだった。

私たちは、朝、広島で行われた平和記念式典の中継を終え、渋谷のNHK放送センターに向かっていた。

正直、足取りは重かった。

あと1時間後に放送される番組を若い世代の皆さんと一緒に見て、語り合う…。

ふだんから放送の直前は、視聴者の方々に番組がどのように受け止められるのか、不安を抱えながら過ごすことが多い中で、今回はその反応をダイレクトに受け止め、番組に込めた思いについて語るという初めての試みに、口から心臓が飛び出そうな心持ちだった。

今回、リアルタイム試聴会に集まってくださったのは、1~4年生までの5人の大学生とウクライナ出身の5年目の同僚ディレクター・カテリーナさん、そして、障害や認知症のある家族との日々をつづったエッセイなどで知られる作家の岸田奈美さん。

お互いに簡単な自己紹介をしたあと、ドキドキの試聴会が始まった。

お互いに簡単な自己紹介をしたあと、ドキドキの試聴会が始まった。

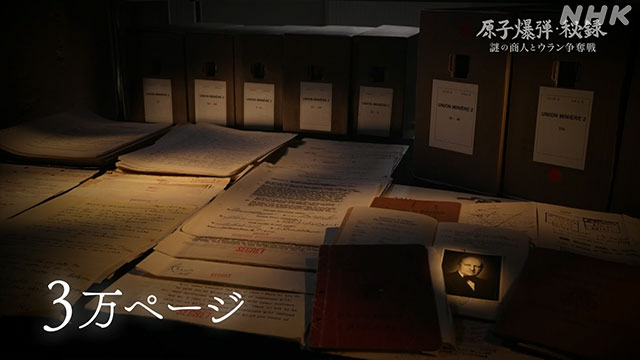

番組のきっかけは、3万ページに及ぶ未公開資料

ここで、今回制作した番組について紹介したい。

78年前、広島・長崎に投下された2発の原子爆弾。

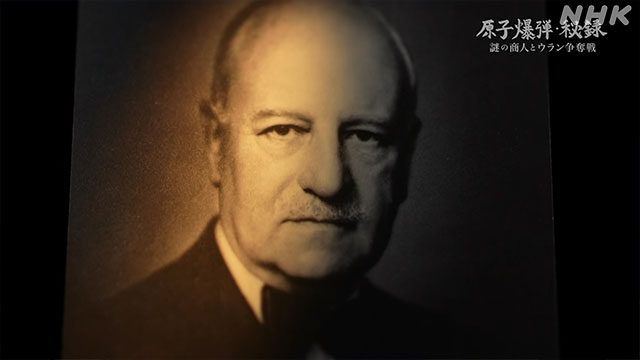

その開発に重要な役割を果たしながらも、これまでほとんど知られてこなかった“ある商人”の存在が明らかになった。

その人物とは、ベルギーの鉱山会社の幹部だったエドガー・サンジエ。

78年前、広島・長崎に投下された2発の原子爆弾。

その開発に重要な役割を果たしながらも、これまでほとんど知られてこなかった“ある商人”の存在が明らかになった。

その人物とは、ベルギーの鉱山会社の幹部だったエドガー・サンジエ。

原爆の主な原料となったウランを当時ベルギーの植民地だったアフリカのコンゴ(現在のコンゴ民主共和国)からひそかにアメリカに運び込んでいた人物である。

番組のきっかけとなったのは、サンジエが残していた3万ページに及ぶ未公開資料が、母国のベルギー国立公文書館で見つかったこと。

番組のきっかけとなったのは、サンジエが残していた3万ページに及ぶ未公開資料が、母国のベルギー国立公文書館で見つかったこと。

そこには会社の利益のために奔走した男が、はからずも世界を大きく変えてしまう様子や「核の力」を手にした大国の思惑に翻弄されていく姿が克明に記されていた。

果たしてモンスターか、身近なビジネスマンか

アメリカに大量のウランを売り込んだ結果、原爆開発が実現し、その原爆によって、その年だけで広島で14万、長崎で7万とも言われる命が無差別に奪われた。

サンジエという人物は、果たしてモンスターだったのか。

サンジエが残していた資料を読み込んでいくと、「死の商人」としての一面だけではない、純粋に会社の利益を追い求めたごく普通のビジネスマンとしての人物像が浮かび上がってくる。

サンジエは、もともとウランにほとんど価値がなかった1920年代から、コンゴのウラン鉱石の異常なほど高い純度に注目し、先行投資を始めていた。

しかし、その後もウランの活用方法は見いだせず、結果として大量の在庫を抱え、1937年に鉱山を一時、閉山せざるを得なくなる。

ところが、その翌年、ヨーロッパでウランの「核分裂反応」が発見され、その価値が一変。

そしてサンジエは、大量に抱えていたウランの在庫の戦略的価値に気付き、積極的に売り込みを図っていった。

こうした実利に基づくサンジエの行動自体は、現代の多くのビジネスパーソンにとっても、決してひと事だけでは済まされないような気持ちがした。

それと同時に、これまで原爆開発に携わってきた科学者や軍人、政治家たちでは描けなかった原爆開発の一断面が見えてくるのではないかと考え、「商人」という視点に絞って番組を制作することになった。

サンジエという人物は、果たしてモンスターだったのか。

サンジエが残していた資料を読み込んでいくと、「死の商人」としての一面だけではない、純粋に会社の利益を追い求めたごく普通のビジネスマンとしての人物像が浮かび上がってくる。

サンジエは、もともとウランにほとんど価値がなかった1920年代から、コンゴのウラン鉱石の異常なほど高い純度に注目し、先行投資を始めていた。

しかし、その後もウランの活用方法は見いだせず、結果として大量の在庫を抱え、1937年に鉱山を一時、閉山せざるを得なくなる。

ところが、その翌年、ヨーロッパでウランの「核分裂反応」が発見され、その価値が一変。

そしてサンジエは、大量に抱えていたウランの在庫の戦略的価値に気付き、積極的に売り込みを図っていった。

こうした実利に基づくサンジエの行動自体は、現代の多くのビジネスパーソンにとっても、決してひと事だけでは済まされないような気持ちがした。

それと同時に、これまで原爆開発に携わってきた科学者や軍人、政治家たちでは描けなかった原爆開発の一断面が見えてくるのではないかと考え、「商人」という視点に絞って番組を制作することになった。

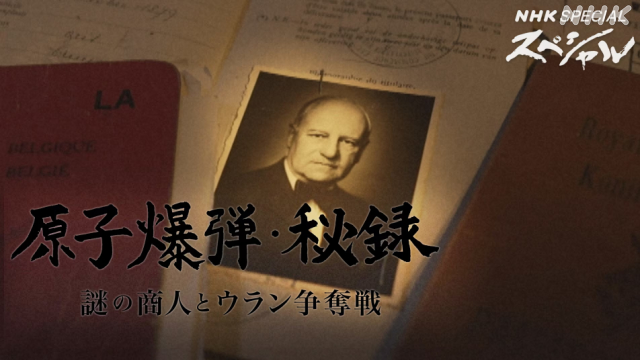

原子爆弾・秘録 謎の商人とウラン争奪戦

本当に伝わるのか?原爆の番組制作で感じてきた「葛藤」

今回のリアルタイムの視聴会にあたっては、若い世代の皆さんには何が刺さり、何が刺さらないのか、また過去の戦争を知る意味はどこにあると感じているのか、そして、これから私たちは何をどう伝えていけばよいのか、少しでもヒントを得られればと思っていた。

毎年、原爆をテーマにした番組を制作する中で、原爆は「過去の出来事」「自分たちには関係ない」という感想をいただくことがたびたびあり、何をどう伝えていくべきか葛藤し続けてきた。

私たち自身も、広島に着任するまで、被爆者の方々の話を直接聞いたことはなかった。

「広島に行くからには原爆の取材をしてみたい」というごく軽い気持ちだったように思う。

毎年、原爆をテーマにした番組を制作する中で、原爆は「過去の出来事」「自分たちには関係ない」という感想をいただくことがたびたびあり、何をどう伝えていくべきか葛藤し続けてきた。

私たち自身も、広島に着任するまで、被爆者の方々の話を直接聞いたことはなかった。

「広島に行くからには原爆の取材をしてみたい」というごく軽い気持ちだったように思う。

しかし、そこには、苦しみ、怒り、悲しみ、むなしさ…

決して一つの言葉では表現できない様々な感情と想像を絶する体験。

そして、声をあげることもできず殺された多くの犠牲が存在し、自らの姿勢を深く反省したことを覚えている。

原爆を経験していない、広島出身でもない自分たちに何が伝えられるのか。

そんな中、昨年、ある一人の被爆者の方に言われた言葉がある。

ウクライナ侵攻下、核の脅威が高まる中で、自分たちの声は世界に伝わってないと実感すると胸の内を明かしてくださった被爆者の方からの言葉だ。

決して一つの言葉では表現できない様々な感情と想像を絶する体験。

そして、声をあげることもできず殺された多くの犠牲が存在し、自らの姿勢を深く反省したことを覚えている。

原爆を経験していない、広島出身でもない自分たちに何が伝えられるのか。

そんな中、昨年、ある一人の被爆者の方に言われた言葉がある。

ウクライナ侵攻下、核の脅威が高まる中で、自分たちの声は世界に伝わってないと実感すると胸の内を明かしてくださった被爆者の方からの言葉だ。

「私は、自分のつらい経験を伝えることを目的に話をしているわけではない。二度と核兵器が使用されないでほしい。罪もない人々が犠牲にならないでほしい。私のような人を生み出さないでほしい。そのことを伝える自分なりの手段が、被爆体験を話すことだと思っているから話している。自分の言葉は伝わらなくても、自分の経験が理解されなくてもいいから、とにかく今の状況が改善されてほしい」

100%その苦しみを理解することはできないが、当事者の方しか語ることのできない言葉と「決して繰り返してほしくない」という思いに、心を強く動かされた。

一方で、原爆を「過去の出来事」と思っている人たちには、どうしたら関心を持ってもらえるのか。

その疑問は、常に消えることはなかった。

その疑問は、常に消えることはなかった。

「HP(体力)が削られる番組だった」

午後9時から放送が始まったNHKスペシャル。

49分間の番組が終わり、少しの間沈黙が流れ、その空気に息がつまりそうになったが、大学生のひとりが「広島の原爆の番組は平和を祈る、戦争反対といったイメージでしたが、今回は真逆でした」と素直な感想を述べてくれた。

ふだんはNHKスペシャルをほとんど見ないという大学生たちからは、様々な意見があがった。

49分間の番組が終わり、少しの間沈黙が流れ、その空気に息がつまりそうになったが、大学生のひとりが「広島の原爆の番組は平和を祈る、戦争反対といったイメージでしたが、今回は真逆でした」と素直な感想を述べてくれた。

ふだんはNHKスペシャルをほとんど見ないという大学生たちからは、様々な意見があがった。

「救いのない展開で、HP(体力)を削られる番組だった」

「ビジネスマンとしての行動は単純には否定できなかった」

「戦争をつくっている人たちがいることを知った」

「ビジネスマンとしての行動は単純には否定できなかった」

「戦争をつくっている人たちがいることを知った」

率直な意見を直接伺う機会はとても新鮮だった。

恐る恐る「内容は難しくなかったか?」と聞くと、大学生のひとりから意外な答えが返ってきた。

恐る恐る「内容は難しくなかったか?」と聞くと、大学生のひとりから意外な答えが返ってきた。

「若い世代ってこういうのがいいんでしょ、みたいな提示のされ方はされたくない。すべては理解できないかもしれないけど、自分がわからないことも含めて知りたいと思う」

こうした答えを聞きながら、若い世代は理解が難しいかもしれないという前提に立っていた自分を恥ずかしく思った。

わかりやすく伝えることやさまざまな表現方法を使って伝えることは大切だ。

一方で、番組によっては敷居を下げることが正解ではない場合があることも大学生たちとの議論を通じて感じた。

わかりやすく伝えることやさまざまな表現方法を使って伝えることは大切だ。

一方で、番組によっては敷居を下げることが正解ではない場合があることも大学生たちとの議論を通じて感じた。

「平和を祈るだけでは、どうにもならない現実もある」

ウラン商人をめぐる知られざる歴史を描いた今回の番組に、被爆者の声は含まれていない。

議論では、なぜ被爆者の声を紹介しなかったのかという意見があがった。

それは、制作の過程の中でも大きな議論となった部分だ。

毎年、原爆の番組をつくる中で、なぜいまこのテーマで番組を制作するのか、という意味をとことん追求する。

世界では、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、日々リアルな戦争が伝えられる中で、なぜいま78年前の戦争を振り返って伝える必要があるのか。

今回見つかったサンジエの資料をもとに議論を重ねていく中で見えてきたのは「戦争を支えている人たち」に注目することで、いまに続く戦争の構造を明らかにしたいという思いだった。

その中で、最後まで悩むことになったが、結果的に引き起こされた原爆による被害の実相ではなく、そうした悲劇が生まれるプロセスに焦点を絞ることにした。

こうした経緯を語る中で、ウクライナ出身のカテリーナ・ディレクターは「突然、自分の国が戦争の当事国になってみて、祈るだけではどうにもならない現実があることを、身をもって知った」と語った。

議論では、なぜ被爆者の声を紹介しなかったのかという意見があがった。

それは、制作の過程の中でも大きな議論となった部分だ。

毎年、原爆の番組をつくる中で、なぜいまこのテーマで番組を制作するのか、という意味をとことん追求する。

世界では、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、日々リアルな戦争が伝えられる中で、なぜいま78年前の戦争を振り返って伝える必要があるのか。

今回見つかったサンジエの資料をもとに議論を重ねていく中で見えてきたのは「戦争を支えている人たち」に注目することで、いまに続く戦争の構造を明らかにしたいという思いだった。

その中で、最後まで悩むことになったが、結果的に引き起こされた原爆による被害の実相ではなく、そうした悲劇が生まれるプロセスに焦点を絞ることにした。

こうした経緯を語る中で、ウクライナ出身のカテリーナ・ディレクターは「突然、自分の国が戦争の当事国になってみて、祈るだけではどうにもならない現実があることを、身をもって知った」と語った。

そして、戦争が長引く要因の中に、企業の利益を優先することで間接的に戦争に加担している存在があることを地続きの問題として多くの人たちに考えてほしいと感じたという。

改めて、78年前の原爆を伝える意味とは?

作家の岸田奈美さんは、39歳で急逝した父、車いすユーザーの母、知的障害のある弟、認知症の祖母との家族の日々についてユーモアを交えてエッセイにつづる中で、障害者や認知症など「大きな主語」で語られることに違和感を抱いてきたという。

考え方や感じ方は、人それぞれ違う。

そういった意味でも、ひとりの商人から見た戦争は、新鮮だったと語ってくれた。

そして、会社を守るため、家族を守るためにウランをアメリカに売ったサンジエの気持ちは、決してひと事ではないと感じたという。

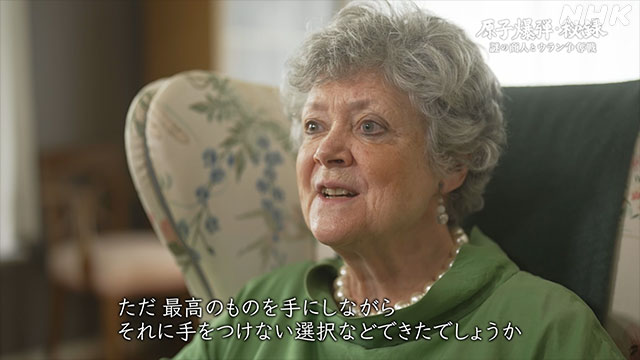

それは、サンジエの腹心だった人物のお孫さんを取材したときに、私たち自身も感じた思いだった。

そういった意味でも、ひとりの商人から見た戦争は、新鮮だったと語ってくれた。

そして、会社を守るため、家族を守るためにウランをアメリカに売ったサンジエの気持ちは、決してひと事ではないと感じたという。

それは、サンジエの腹心だった人物のお孫さんを取材したときに、私たち自身も感じた思いだった。

「時に私たちはその後何が起こるか分からないまま歴史の中に巻き込まれてしまいます。ただ、(ビジネスとして)最高のもの(ウラン)を手にしながら、それに手をつけない選択などできたでしょうか…私にはわかりません」

その後起こりうる結果には無自覚だった商人の行動が、結果としてもたらした膨大な犠牲と後戻りできない「核の時代」。

そして、その無自覚な行動を利用して「強大な力を有する」という欲望を加速させていった国家の存在。

原爆開発の知られざるプロセスから見えてきたことは「過去の出来事」でも「自分には関係ない」ことでも決してないのではないかということだ。

サンジエの資料からは、いつだって人類はその過ちを繰り返す可能性があるかもしれない、ということを警告していたように思う。

そして、その無自覚な行動を利用して「強大な力を有する」という欲望を加速させていった国家の存在。

原爆開発の知られざるプロセスから見えてきたことは「過去の出来事」でも「自分には関係ない」ことでも決してないのではないかということだ。

サンジエの資料からは、いつだって人類はその過ちを繰り返す可能性があるかもしれない、ということを警告していたように思う。

最初は、ドキドキだったリアルタイム試聴会。

さまざまな受け止めを直接聞くことで、いま改めて戦争を伝える意味を考えた。

まだ、明確な答えはないが、試聴会を終えたあと「二度と核兵器が使用されないでほしい」という被爆者からの言葉がふとよみがえってきた。

これからもその意味を考え、伝え続けていきたいと思う。

さまざまな受け止めを直接聞くことで、いま改めて戦争を伝える意味を考えた。

まだ、明確な答えはないが、試聴会を終えたあと「二度と核兵器が使用されないでほしい」という被爆者からの言葉がふとよみがえってきた。

これからもその意味を考え、伝え続けていきたいと思う。

広島放送局 ディレクター

宮島優

2012年入局。山口局、報道局を経て、去年広島局に赴任。

座右の書は「ヒロシマ・ノート」

宮島優

2012年入局。山口局、報道局を経て、去年広島局に赴任。

座右の書は「ヒロシマ・ノート」

広島放送局

ディレクター 大小田紗和子

銀行員を経て2017年入局、2018年広島局に赴任。

座右の書は「ヒロシマ日記」

ディレクター 大小田紗和子

銀行員を経て2017年入局、2018年広島局に赴任。

座右の書は「ヒロシマ日記」

戦争を伝えるミュージアム

太平洋戦争についての「そもそも」から「より深い」知識へ、わかりやすく伝えるサイトです